滨海湿地型旅游目的地开发研究*——以盘锦市为例

王晓彤,李悦铮,2,江海旭

(1.辽宁师范大学城市与环境学院 大连 116029;2.辽宁师范大学海洋经济与可持续发展研究中心 大连 116029;3.辽宁对外经贸学院国际商学院 大连 116052)

1 引言

湿地是陆地系统与水域系统相互作用形成的,是自然界最富有生物多样性的生态景观和人类最重要的生存环境之一[1],湿地与森林、海洋并称地球三大系统。湿地不仅在水文调节、抗旱防涝、调节气候、固碳释氧、净化环境等方面为人类提供生态服务,作为“生物基因库”,湿地还拥有极其丰富的生物多样性。湿地是众多野生动植物的栖息地和繁殖地,其独特的自然景观及生物资源,使湿地具有相当高的科学研究价值和旅游价值。

中国湿地资源丰富、类型多样,一般来说,湿地可分为自然湿地和人工湿地,而自然湿地又可由内陆湿地和滨海湿地组成。中国的滨海湿地占中国湿地面积的10.8%,中国滨海湿地不仅在维持区域和全球生态平衡中起到重要作用,并且其发展变化直接关系着沿海地区的经济发展和社会进步[2]。

随着旅游业的兴起,作为拥有着得天独厚的旅游资源的滨海湿地旅游研究才逐渐增多。我国很多学者对滨海湿地旅游进行了研究:丁季华等[3]界定了湿地旅游资源的定义及湿地旅游的基本内涵,提出了湿地旅游开发的基本思路;鲁铭等[4]在可持续发展的基础上提出了湿地旅游的概念;庄晨辉等[5]提出滨海湿地生态旅游资源评价及评价指标选取的基本原则,为科学评价滨海湿地生态旅游资源提供依据;陈丹红[6]提出了辽河三角洲湿地旅游资源生态开发的设想;张华等[7]采用景观生态学研究法,对辽宁省滨海湿地资源类型与景观格局进行了研究;龚艳等[8]在分析江苏沿海湿地旅游资源类型和空间分布的基础上构建了江苏沿海湿地旅游的“点-轴”开发模式。

但目前,中国对滨海湿地旅游研究仍有很大不足,滨海湿地旅游开发水平参差不齐,开发过程中对滨海湿地破坏严重,因此亟须加强对滨海湿地旅游的研究。

辽河三角洲湿地位于辽宁省西南部辽河平原南端[9],是由河海相互作用形成的河积、海积平原。盘锦市是辽河三角洲的主体和核心,处于海陆交界地带的湿生环境,形成了典型的滨海湿地。加强盘锦滨海湿地旅游开发研究,对盘锦经济健康发展、生态保护以及人民生活水平提高具有十分重要的意义。

2 滨海湿地型旅游目的地特征

2.1 滨海湿地型旅游目的地分布广泛、类型多样

中国湿地分布广泛,湿地总面积大约为5360.26万hm2,约占全球总湿地面积的7%。我国湿地率约为5.58%,从寒温带到热带、从沿海到内陆、从平原到高原山区都有湿地的分布[10]。其中滨海湿地面积为579.59万 hm2,主要分布于沿海的11个省、市、自治区和港澳台地区。中国滨海湿地有六大类、30多个类型,在海域沿岸形成了沿海滩涂生态系统、河口生态系统、海岸湿地生态系统、红树林生态系统、珊瑚礁生态系统、海岛生态系统等多个类型[11]。

辽河三角洲湿地是中国重要的滨海湿地,盘锦湿地是其主体与核心[12]。盘锦市境内有118km的海岸线,滨海湿地面积达31.49万hm2,占整个城市总面积的80%。海域沿岸有大凌河、双台子河和辽河等多条较大河流注入渤海形成了沼泽湿地、滩涂湿地、河渠、河口水域及湖泊等天然湿地及盐田、水产养殖场、水库池塘等人工湿地[7]。丰富的湿地类型,为盘锦滨海湿地旅游开发提供资源保证。

2.2 滨海湿地旅游目的地生物多样性丰富

中国气候条件复杂,湿地分布广泛,是世界湿地生物类型最丰富的国家之一。中国海岸线长达1.8万km,海岸带湿地生物种类约有8200种,其中植物5000种,动物3200种,而鱼类1014种;同时滨海湿地还是水鸟的重要栖息地和繁殖地,滨海湿地有水鸟250多种,其中有54种被列入《国家重点保护动物名录》[11]。

盘锦湿地是典型的滨海芦苇沼泽湿地,共有维管植物224种,陆生脊椎生物273种[7]。该湿地有国家一类保护动物9种,二类保护动物34种,并栖息着267种鸟类(水禽114种),如斑海豹和黑嘴鸥。盘锦湿地是中国唯一一处斑海豹的栖息和繁殖地;黑嘴鸥是中国特有的湿地鸟类,现仅有8000余只,绝大多数都分布于盘锦湿地。盘锦滨海湿地盛产多种海淡水鱼类,包括淡水鱼类67种,海域鱼类120种,甲壳类和贝类。因此,盘锦滨海湿地具有很高的观赏价值和科学研究价值。

2.3 滨海湿地旅游目的地生态脆弱

自20世纪中期以来,中国对湿地资源过度利用,使湿地面积大幅度缩小。将全国第一与第二次湿地资源调查相比较可以发现,近10年来,中国湿地面积减少339.63万hm2,湿地面积减少率为8.82%,其中滨海湿地面积减少14.58万hm2。滨海湿地是介于陆地与海洋水体间的过渡地带,该地带受海洋和陆地的双重作用,位于淡、咸水交汇处,使得滨海湿地生态系统变得更加脆弱与不稳定[13]。中国沿海地区是中国最活跃的区域,滨海湿地过度开发对沿海地区的生态环境造成严重破坏,使滨海湿地退化,生物多样性降低,水文调节、净化环境等功能减弱。

盘锦滨海湿地污染主要源于“三废”排放、油田开发、观光旅游等活动的影响[14],石油、化肥、农药污染的土壤和水源对湿地动植物造成危害,使虾、蟹、鱼等动物数量锐减,芦苇大面积减少,并且影响鸟类的栖息和繁殖[13]。因此,应科学合理开发盘锦滨海湿地旅游,实现人与滨海湿地的和谐相处。

3 盘锦市滨海湿地旅游开发研究

3.1 盘锦市滨海湿地旅游的开发条件

盘锦市位于人口密集的辽东湾三角洲经济圈,处于辽宁沿海经济带,是环渤海经济圈、东北亚经济圈的重要对外开放城市之一。盘锦市地势平坦,海拔高度平均4m左右,水资源丰富,总面积为40.71万hm2。盘锦市四季分明、温度适宜、光照丰富,属于典型的暖温带大陆性半湿润季风气候。

盘锦滨海湿地是国际重要湿地之一,利用盘锦市的滨海湿地资源发展旅游,通过与丰富的水资源、耕地资源、石油资源等资源的互补,形成多样化的产业结构。盘锦应依托丰富的滨海湿地资源,发展滨海湿地旅游,将湿地资源优势转化为经济优势,与其他产业协同发展,促进人类活动与自然环境之间的协调,不断改善生态环境,提升城市服务功能,为盘锦市带来最大的经济效益、环境效益和社会效益。

3.1.1 优势分析

(1)优越的区位条件。盘锦位于辽宁省西南部,其交通十分便捷,对外联系便利。盘锦是北京至沈阳、北京至大连、沈阳至大连的重要节点;盘锦市内距省会沈阳155km,东距鞍山市98km,南距营口65km,西距锦州市102km,北与阜新市相距160km;除此,盘锦距营口鲅鱼圈海港146km、大连港302km,已经开港通航的盘锦市是东北地区最近的出海港。截至目前,路过盘锦站、盘锦北站的列车90余趟,沈阳到盘锦的疏港铁路正在建设中,盘锦距辽宁省内各国际机场的距离也适中。

(2)独具特色的滨海湿地景观。盘锦湿地具有浅海海域、芦苇沼泽、碱蓬滩涂、芦苇草甸4个一级景观,湿地系统较完整,具有巨大的观赏价值和科考价值。盘锦湿地有国家一类保护动物9种;二类保护动物34种。这里栖息着以丹顶鹤、黑嘴鸥为代表的湿地珍稀鸟类达31种,具有观赏价值的鸟类达百种之多,盘锦因此享有“鹤乡”和“黑嘴鸥之乡”的美名。盘锦湿地自然生长着世界最大的苇田,总面积达8万hm2。在辽河入海口的滩涂上生长着大面积的翅碱蓬,每到夏秋的季节,翅碱蓬变成了赤红色,形成了著名的世界奇观“红海滩”。

(3)丰富多层次的旅游产品。盘锦湿地是中国乃至世界最大的滨海湿地之一,以其为基础开发的滨海湿地型旅游目的地的旅游产品要体现盘锦的旅游特色,打造盘锦滨海湿地型旅游目的地品牌。

一是发展以湿地珍稀鸟类资源(如,丹顶鹤和黑嘴鸥等珍稀鸟类)、湿地植被资源(如,世界上最大的芦苇荡等)以及滩涂景观植物资源(如,世界奇观“红海滩”)等资源为代表的观光游赏旅游产品;

二是发展湿地水产品资源(如,河蟹、文蛤等)、辽河平原农业旅游资源(如,盘锦有机水稻等)、为代表的乡村生态农业产品;

三是以辽河石油工业资源(如,油井塔林、复杂的地质地貌等)为代表的科普科考产品;

四是以丰富的温泉资源为代表的康体养生产品;

五是以历史古迹(如,甲午末战战场遗址、抗日名将张学良祖居及祖墓等)、宗教(如,妈祖庙、北国灵隐太平寺等)、民俗文化资源(如,上口子高跷艺术灯等)为代表的民俗宗教旅游产品。

(4)良好的发展机遇。盘锦具有东北老工业基地、国家经济战略辽宁沿海带、全国资源性城市转型试点、城乡一体化综合改革试点市等政策优惠。随着辽宁沿海经济带上升为国家战略,给盘锦的发展带来更加强劲的动力,为盘锦提供了更加广阔的平台。除此之外,随着我国城市居民工作压力的不断增加,愉悦身心、康体健身等旅游休闲活动受到更多的关注,因此,盘锦滨海湿地旅游市场需求宽广。休闲旅游能够刺激消费、拉动内需,带动众多行业的发展。

我国近年来对湿地旅游发展没有足够的重视,国内大部分湿地旅游开发也都尚处于起步阶段,因此盘锦应抓住发展机遇,提高盘锦滨海湿地旅游品牌在国内外的知名度。

3.1.2 与不同滨海湿地对比分析

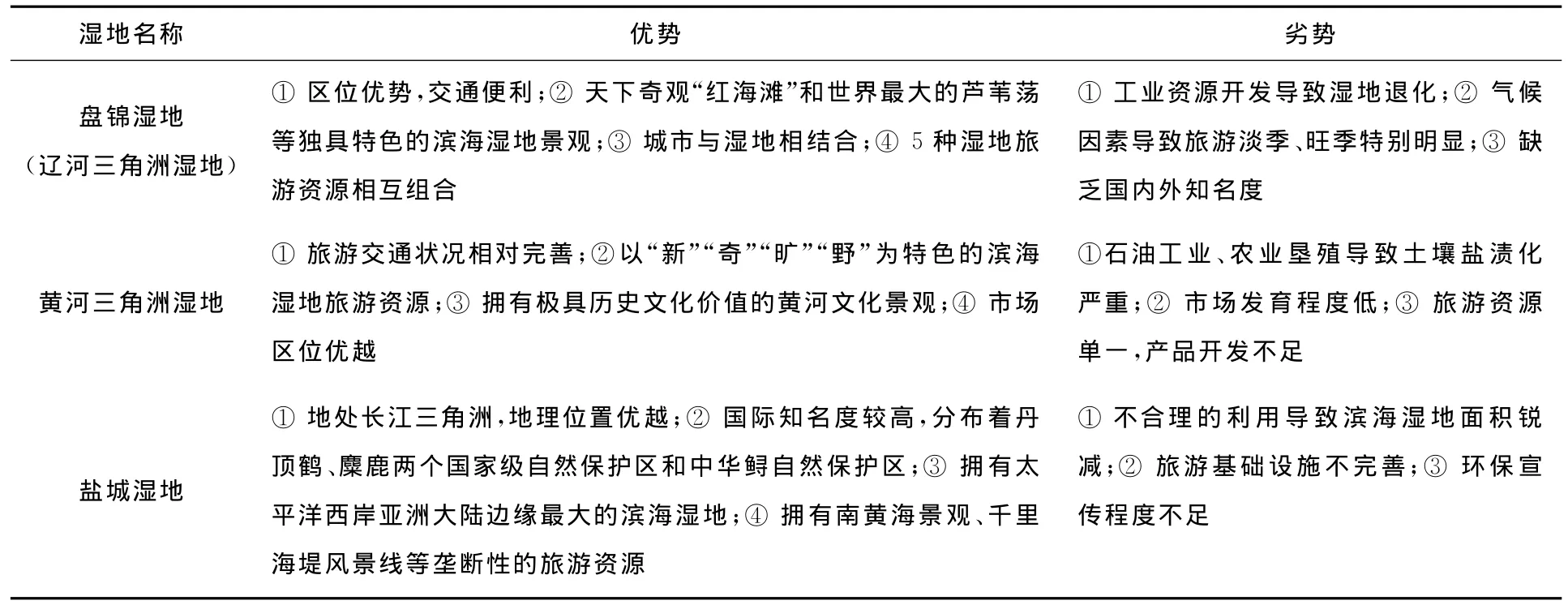

分别选取国内与盘锦湿地类似的滨海湿地:黄河三角洲湿地和盐城湿地进行对比。从对比分析中可以看出盘锦湿地具有明显的区位、特色和资源组合优势(表1)。

表1 不同滨海湿地对比分析[14-16]

3.2 盘锦滨海湿地旅游开发现状及问题

3.2.1 旅游发展速度快

盘锦市旅游业发展较晚,1996年盘锦市旅游局成立后,才开始对旅游进行有计划的开发。盘锦市旅游业发展迅速,到目前为止,全市已有“红海滩”等A级景区9个,全国旅游示范点4个,农业与乡村旅游示范点1个,旅游特色乡镇2个,旅游专业村12个,农家乐31家[17]。

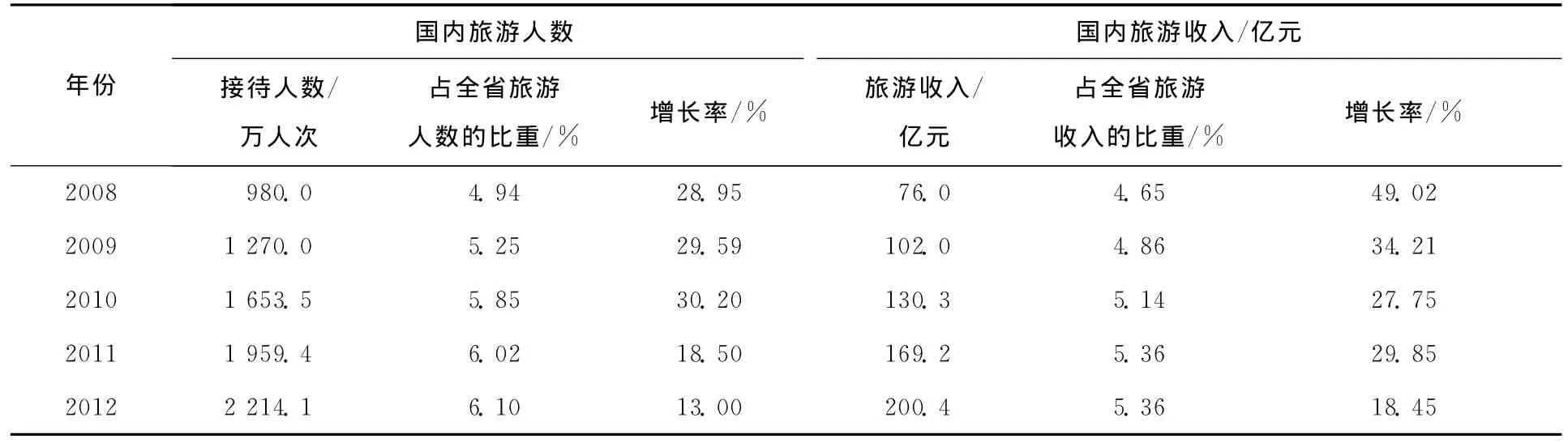

盘锦市国内旅游发展迅速,2008年盘锦市国内旅游人次数为980万人次,旅游收入76亿元,至2012年旅游人次数增长到2214.1万人次,旅游收入约为200.4亿元,年平均增长率分别为22.6%和27.43%,与同期辽宁省国内旅游人次和旅游收入的平均增长率16.29%和22.99%相比分别超过6.3个和4.4个百分点。由以上数值可以看出,虽然盘锦旅游业发展起步较晚,但是近几年盘锦国内旅游业增长速度很快,如表2所示。

表2 盘锦市国内旅游人数及收入

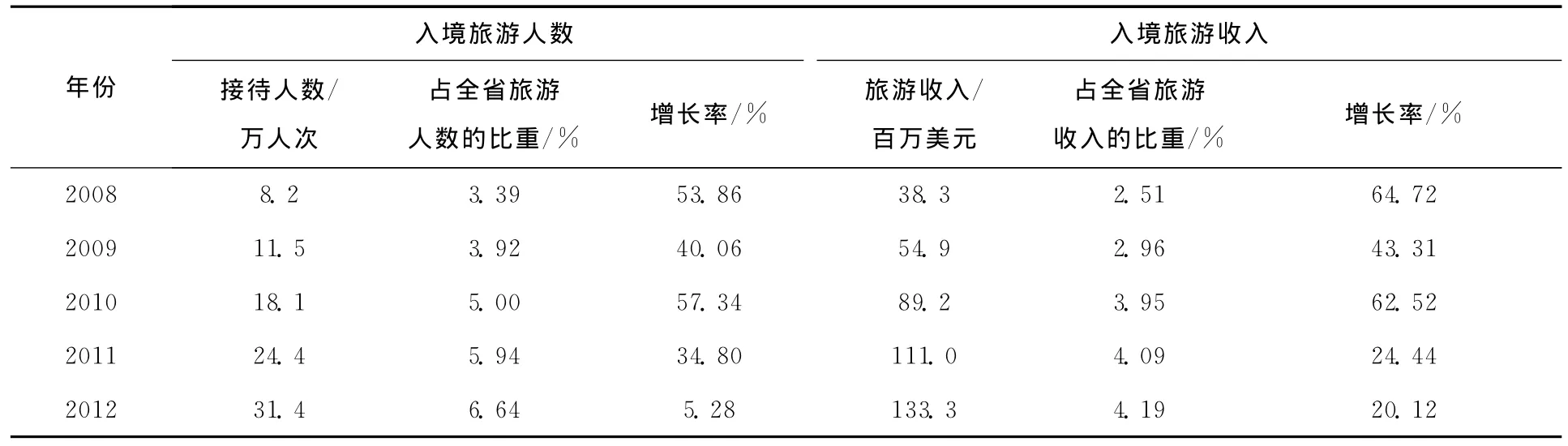

从旅游人数来看,2008年,盘锦入境游客仅为8.2万人次,到2012年增长为31.4万人次,是2008年的3.8倍多。通过计算,2008-2012年的年平均增长率为39.89%,与同期省内入境旅游游客的年均增长率18.26%以及全国入境旅游游客年均增长率0.45%,分别高出20多个和30多个百分点。从旅游收入来看,盘锦市的入境收入高速增长,2008年的3830万美元,到2012年增长为13330万美元,按同比价格计算,是2008年的3.5倍左右。通过计算,2008-2012年的年平均增长率为36.58%,与全省和全国平均增长率20.18%和5.20%相比,高出16.4和31.4个百分点。可见盘锦市近年来旅游发展速度之快(表3)。

表3 盘锦市入境旅游人数及收入

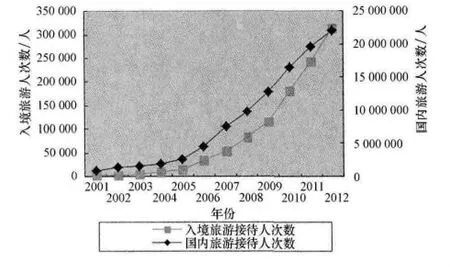

图1为2001—2012年盘锦市入境及国内游客年际变化示意图,入境旅游人数由2001年0.2万人增长到2012年31.42万人,其入境旅游人数年均增长率约为58%;国内旅游人数由2001年89.84万人增长到2012年2214.12万人,其国内旅游人数年均增长率约为34%。

总体来看,由于盘锦湿地旅游发展尚处于起步阶段,旅游接待人数/人次、旅游收入增长率很高,但呈现极不稳定的增长速度。除此之外,2008年盘锦市旅游总收入占GDP 11%左右,到2012年旅游总收入占GDP 16%左右。由此可见,盘锦旅游业的发展对盘锦市经济增长有巨大的推动作用。

图1 盘锦市入境及国内游客年际变化

3.2.2 以国内、周边、中青年为主的旅游市场结构

从客源地构成看,2008年和2012年盘锦接待的入境游客数分别为占接待总游客数的0.8%和1.4%,说明盘锦旅游客源市场主要以国内为主。近年来,盘锦入境游客数量有所增加,但盘锦滨海湿地旅游国际“知名”程度仍比较低。从国内客源地构成上看,盘锦游客中本市居民高达40%;外地游客中沈阳地区是目前盘锦市主要客源地,其游客占总量的22%;其次为京津地区,提供18%客源;20%游客来自其他地区。由此可见盘锦旅游尚且处于主要服务于本地市民的休闲观光功能,尚未形成较好的外部品牌效应,辐射范围较小,缺乏吸引力。

从游客的年龄结构上看,呈倒“V”字形,76%的游客处于青年及中年年龄,45~64岁占游客量的19.4%,24岁以下青少年只占到4.57%,而64岁以上游客几乎不占比例。这种分布特征与辽宁省一致,与全国国内的游客分布一致。这说明,来盘锦的游客以具有独立的经济承受能力的人士为主,没有独立经济承受能力的年轻游客较少,老年游客更少。可见,在盘锦旅游开发过程中,缺少方便合理的游线设计吸引老年人游客的前往;同时,盘锦缺少具有教育意义的旅游产品,吸引青少年游客的前往。

3.2.3 旅游产品季节性明显,有待开发与整合

盘锦湿地旅游受气候变化影响表现出较强的季节性,比如盘锦湿地观鸟季为每年的3月和4月而红海滩和苇海观光则为每年的9月和10月,在寒冷的冬季几乎没有旅游活动[9]。在盘锦旅游产品的开发中红海滩旅游区和鼎翔生态旅游区开发较早,旅游产品处于成熟的状态,但多数属于简单的观光产品且受季节性影响较大,辽河口和城市段旅游资源尚未开发,产品基本处于自发状态,规模小、档次较低。这样的旅游产品很难满足有不同消费需求的游客的需要,旅游产品缺乏整合,因此盘锦市旅游产品的升级迫在眉睫。

3.2.4 主要旅游产品知名度有待提高

盘锦滨海湿地面积达31.49万hm2,占整个城市总面积的80%,被称为“世界重要湿地”和“中国最美湿地”,依托湿地资源“鹤乡苇海红地毯”吸引了大批量的游客到来。但是盘锦市其他旅游产品开发尚处于起步阶段,知名度不高。据统计,2012年盘锦市接待一日游的游客人数占国内接待人数的65%,说明大多数到盘锦旅游的游客观赏完“红海滩”或“苇海”之后便当天返程,出行时间比较短,表明盘锦旅游产品尚未形成较好的品牌来吸引游客长时间逗留。盘锦在设计树立世界奇观“红海滩”和世界第一大芦苇湿地这一独特的湿地旅游品牌之外,还应加强宣传打造其他旅游产品。

3.2.5 旅游基础设施有待完善

盘锦市旅游基础设施初步形成,但有待逐步完善。例如,对主要旅游交通道路建设不足以及缺少市内旅游专线公交车等;缺乏旅游景区内外指示牌的设置;景区外停车场车位不足;部分景区已经建立起为游客提供导游问询等必要服务,但是没有形成正规的游客集散中心为游客提供服务;餐饮、住宿、商品零售业数量较少不能满足日益增长游客的需求;农家乐水平参差不齐;除此之外,缺少对湿地生态旅游开发配套的设施。

3.3 盘锦市滨海湿地旅游开发对策

3.3.1 重视滨海湿地旅游资源的生态开发,实现滨海湿地生态保护与旅游经济持续发展并重

盘锦滨海湿地的生态环境十分脆弱,因此在盘锦湿地旅游开发时要注重将滨海湿地的旅游价值与生态功能相结合。滨海湿地作为不可代替的生态系统,对维护生态平衡、水文调节及维护生物多样性中起着关键的作用,对盘锦滨海湿地旅游开发时要充分考虑湿地旅游与自然环境和人文环境的相互影响,以保护滨海湿地旅游资源的多样性和完整性为目的,科学地对盘锦滨海湿地进行旅游开发,实现湿地旅游的可持续发展。

3.3.2 加强对旅游基础设施的建设,提升旅游服务能力

盘锦市旅游基础设施建设是盘锦滨海湿地旅游目的地发展基础条件之一。盘锦湿地旅游业发展需要建立与发展相适应的旅游基础设施体系。目前需要建立的基础设施包括:修建连通各个景点的公路,将旅游景点串联起来,形成旅游线路方便游客到达,并逐步升级滨海大道与景区的连接线路;形成功能完善的游客集散中心,设置旅游信息咨询台,以便为游客提供及时的信息服务;在景区外道路上指示标志和引导标志,在景区内设置位标(提示游客所处位置)、图标(管理、餐饮、公厕、垃圾收集等服务设施)以及解说牌;在旅游景区内设置商品服务用房,为游客提供商品零售服务,主要经营:食品、土特产、工艺品等;建立一些档次较好的饭店,以满足高端游客的需求。

3.3.3 打造多层次的滨海湿地旅游产品,塑造特色化的滨海湿地型旅游目的地

盘锦市湿地旅游发展中,需要加大生态旅游的开发力度,形成以红海滩休闲观光游为发展方向,以科教旅游、生态旅游作为重点,辅以民俗、温泉、节庆旅游等多系列多层次的旅游产品,在开发过程中形成主题特色鲜明的旅游产品体系,打造具有浓郁地域特色的精品旅游产品。针对湿地旅游产品季节性明显这一特点,可以打造四季旅游产品,如春季湿地观鸟、夏季绿苇红毯、秋季稻香蟹肥、冬季冰雪温泉等旅游活动。除此之外,还可以利用湿地资源发展观光旅游和科教旅游,利用石油工业资源发展工业旅游,利用温泉资源发展温泉旅游,利用朝鲜族风情、湿地民俗馆等资源发展民俗旅游等旅游产品,并利用好盘锦市有机稻田和河蟹的优势发展具有地方特色的生态农业旅游。以此增强对不同旅游者的吸引力,并减少季节变化对盘锦滨海湿地旅游的影响。

3.3.4 设计合理的湿地旅游线路,加强区际联系,提升盘锦滨海湿地旅游的竞争力

根据旅游产品的空间分布和区域景区合作的现状,提升盘锦滨海湿地旅游竞争力,综合考虑盘锦湿地及其周边的旅游资源,可以从两个层面设计游览线路:① 盘锦市区内旅游线路设计;② 区际联合旅游线路设计(发展同营口和辽西旅游区的区际旅游)。

根据资源禀赋及产品类型,区内产品线路可以包括湿地观光游线、生态农业游线、文化民俗游线、辽河沿岸游线和自驾车游线等主题游线。区际联合旅游线路的设计是对盘锦市周边地区进行资源整合,开辟特色旅游线路,形成省内旅游网络,可以包括生态观光游线(红海滩湿地旅游度假区-鼎翔生态旅游区-黄丫口生态旅游区-岫岩药山风景区-海城白云山风景区-玉佛山风景区-千山风景区)、休闲度假游(盘锦湿地温泉度假区-月牙湾海滨旅游区-黄丫口生态旅游区-熊岳望儿山风景区-安波温泉-冰峪沟旅游度假区)等,实现差异化发展战略,与周边区域错位竞争,开发互补性产品,从而发挥盘锦自己的产品优势,提升旅游竞争力。

3.3.5 强化滨海湿地型旅游目的地的营销,提高盘锦湿地国际国内知名度

为了满足不同旅游者的需求,依托盘锦湿地丰富旅游资源,以市场为导向打造不同层次的旅游产品,需要将盘锦湿地旅游原有单一的观光旅游形象提升为度假、休闲、养生等高档次的复合型旅游形象,由分散的景点观光模式向集成化的养生度假模式发展,最终形成一系列的知名旅游品牌。

盘锦湿地旅游主要可以通过以下3个渠道进行营销:① 以大众传媒为基础的传统营销渠道(如,电视、杂志广告等);② 以网络技术为基础的新兴营销渠道(如,官方旅游网站、百度旅游等);③ 以旅行社为核心的主体营销渠道。

除此之外,还可以不定期举办盘锦国际湿地旅游节、环红海滩骑行活动以及国际性生态保护相关会议,增加其国际影响力。盘锦旅游品牌的塑造需要围绕盘锦滨海湿地旅游资源的独特优势,集中展示盘锦湿地独有魅力,提高盘锦国民休闲基地在省内、东北三省以及国内的影响力,最大限度地开拓区域市场及国际市场,让盘锦滨海湿地成为国内外知名的生态休闲康体旅游目的地。

[1]崔保山,刘兴土 .湿地恢复研究综述[J].地球科学进展,1999,14(4):358-364.

[2]张晓龙,李培英,李萍,等 .中国滨海湿地研究现状与展望[J].海洋科学进展,2005,23(1):87-95.

[3]丁季华,吴娟娟 .中国湿地旅游初探[J].旅游科学,2002(2):11-14.

[4]鲁铭,龚胜生 .湿地旅游可持续发展研究[J].世界地理研究,2002,11(2):72-79.

[5]庄晨辉,李闽丽,张惠光,等 .滨海湿地生态旅游资源评价研究[J].亚热带资源与环境学报,2007,2(1):81-87.

[6]陈丹红 .辽河三角洲湿地旅游资源生态开发模式的选择[J].生态经济:学术版,2007(1):236-239.

[7]张华,苗苗,孙才志,等 .辽宁省滨海湿地资源类型及景观格局分析[J].资源科学,2007,29(3):139-146.

[8]龚艳,郭峥嵘 .江苏沿海湿地旅游的“点—轴系统”开发[J].南京社会科学,2010(2):152-156.

[9]闫冬 .盘锦市湿地旅游发展研究[D].长春:东北师范大学,2012.

[10]刘洪超,王瑗,姚艳玲,等 .中国湿地资源与管理现状研究初探[J].东北水利水电,2013(8):65-67.

[11]国家林业局,水利部,农业部,等 .中国湿地保护行动计划[M].北京:中国林业出版社,2000:1-4.

[12]汤蕾,许东 .辽河三角洲湿地生态旅游资源评价与开发[J].辽宁林业科技,2006(1):26-29.

[13]徐东霞,章光新 .人类活动对中国滨海湿地的影响及其保护对策[J].湿地科学,2007,5(3):282-288.

[14]陈蕾,狄乾斌 .辽宁沿海经济带滨海湿地资源的开发与保护研究[J].资源开发与市场,2011,27(5):457-460.

[15]李建东 .黄河口湿地生态旅游资源开发研究[D].雅安:四川农业大学,2012.

[16]吴郭泉,刘加凤,张晶 .盐城湿地生态旅游开发研究[J].福建林业科技,2007,34(2):197-201.

[17]李悦铮 .盘锦市辽河生态文明示范区旅游发展规划[R].2013.