黄昏里的记忆

钟 琪

黄昏里的记忆

钟 琪

那时我还小,妈是在一个黄昏里对我讲起的。

妈沐浴在黄昏红堂堂的夕阳里,却神情凝重地对我说,她已记不清那是哪一年哪一月哪一日了,可那一天的记忆却无比清晰,甚至比昨天发生的还要清晰。

妈说她先是被梦惊吓醒的。

梦中的天异常地惨白,太阳也白涔涔地象个水印子一样把个轮廓吊在空中,院中那棵刺空的白杨投下的树影也怪模怪样,一摊子阴影猛一瞅还以为是个长(chang)脚的怪物。

妈说她正在用长把勺烂葱花来着,灶塘口的火苗红彤彤一片,还呼呼呼地往外冒着,宽展的案板上平摊着她刚擀好的一畦面,那畦面可是她用一根一米来长的擀面杖才费力擀好的,撒在案板上的面泊白茫茫一层,就象初次潮了的霜降。说时,妈还下意识地在额头上擦了擦,好象又在擦拭梦中的汗珠。妈说她明明记得放进灶塘内的长把勺是煎油的,她听见随着风箱的“呼啦、呼啦”声,灶塘内一片火海,被烟囱“呼滋——呼滋”地狠狠地抽吸着。只一把麦秸火燎着的工夫,她略略闻见热油的香味,可等她拿出长把勺时,只徒留手中半截木手柄,而勺头却荡然无存。她隐隐乎乎瞅见了木手柄上留有的字样,记起这生铁打就的炒菜勺是前不久才从集会上王铁头铺子里买下的,妈望着依久闪着火光冒着黑烟的半截手柄,直觉得刺目。也是忽然之间,她发现那往外吐着火舌的灶塘口就象一个涂着血红的嘴唇的妖怪,哇哇啦啦地张开大嘴,就朝她吞噬了过来。

出了一身汗的她从炕上爬起来时,天才麻麻亮,杨树顶头那半片象影子样的弯月,还约约淖淖夹在云缝里,四周围出奇地静,邻家那公鸡偶尔“咯咯咯”地一声嘶鸣,倒显得空旷而刺耳,她利利索索地收拾完院落,还是捺不下心焦,就又早早地跑到野地里趟着露水掐了几把野菜,给鸡剁碎拌好食,后随手她也不知又干了些什么活路,昏昏沉沉的,妈自己说她那会就象走夜路蒙了头,过坟地被鬼捏住了身,迷迷瞪瞪地被一只无形的手牵引着,等她决意要去姨母家时,她自己都不知道已经坐在院中发了多长时间的呆了。

出了村的路硬梆梆白刺刺地在庄稼地里沿伸着,就象一条质地不怎么样被风吹得呼啦啦的白带子。她感觉到那天走的路是莫明地熟悉,引水渠旁边那一簇簇开着黄花,满身顶着白毛须须的叫不上名字的野草,好似就印在脑子里刚刚才在那块儿见过一般,可硬想又记不起来,直到拐过那个小桥,渠里凉凉的水气飘了上来,迎面又过来一个放羊娃赶着一群咩咩乱嗷的绵羊,那放羊娃晃着他那一头乱糟糟的头发,将手中的鞭梢在空中摔响了一记脆亮的“叭”声,妈才猛然一个激灵,想起了这些场景好似与昨夜的梦是如出一辙的——空中煞白煞白如达到熔点化成一摊子锡水般的太阳、被晒得萎萎缩缩的玉米叶子、还有那满地呲牙咧嘴露着石边般锋刃的土坷垃,这一切是那么惊人的熟悉,妈说她好象沿着这条白带子又往梦境中走去了。

一九**年*月*日的此时,姨母家的表哥正在领着一帮子顽童不知世情地嘻闹着。

表哥时年虽只有九岁,但却超乎同龄儿童的聪慧,不但是家人手里的宝贝疙瘩,也赢得了村人的疼惜。村坊里有句俗语,是说初生的婴孩丑似驴,越长越俊,但若月子里娃生得俊,一长起来定然丑了。可表哥全然不是,不但生下来俊,就是长起来后也有眉有眼,长得眉目开阔,脸形棱角分明,村西头有个老先生读过几本古书,自称识得易经,能对人看得个七八成,那日下雨无事,几个人聚在一堆闲聊,这老先生就对人说起表哥面相长得不凡,主要是面形上格局大。

关于表哥的一个细节,妈已经给我提说了无数次,在我听来已经成为了一个经典,我不等妈开口,就搬出了我记忆中的这片枣林。

那片枣林我是熟悉的,它就长在姨母家那个诺大的后院里,我也曾经一次次的在枣林里玩耍,枣林于我而言是一个永恒的记忆,永远是一片郁郁葱葱。

从小米粒样散发着清香的枣花一绽放开,就开始惹人了,尤其是满树挂上了翠绿绿的青枣,等不到秋季枣红时,便有一些比表哥大得多的顽劣之童常常来偷着摘食枣子。其实枣也不能吃,孩童们只是图新鲜,不但糟蹋了枣子,也折坏了树枝,姨母倒是不太管,表哥他爷常撵打孩童却又禁而不止,这帮顽童你来我就跑,你一走我又来,气得老汉瞪眼睛吹胡子也没法。表哥那时也就五六岁的样吧,便有心地将苦楝果摘下后(苦楝果和嫩枣外形极为相象)悄悄地扎在孩童们爱攀的几棵树上,几次之后,在孩童们中间便传开了表哥家的枣抹了药,吃不成,死苦死苦。后来这事也是他爷给人显摆说开的,村人听后无不以为奇。也是村西那个说表哥大器的老先生一次喝多了酒对他爷胡掐了几句,道,完全的东西难存世,有残缺了才能长久,古来依久,人物同之,你要好好养你孙子。表哥他爷听着不顺耳,一直被表哥那小手搔惯了脊背,铺挲舒服了,容不得半点不好,但心里还总有些犯隔(象吃了苍蝇般难受),就专门上会扯了三尺红布,选了个日子,鸣了鞭炮,摆上点心,让表哥拜村头那棵长了百十年的老槐树为干亲,心说,这下可和这老槐树栓在一起了,就是有点小拌达也不打紧了。但也就为先生那么一点酒后之言,他爷对人家也爱理不睬的。

那天表哥他爷在瓜棚里看护园子,平日里表哥是他的尾巴,他爷常逢人就乐哈哈地道,想甩都甩不掉的小尾巴。表哥也乐意影子般印在他爷身上。他爷估摸着表哥和孩童去耍了,心思再过个把个钟点再给表哥送点甜瓜去,那时也玩累了。或许他爷连日守着瓜棚也困顿了,从不睡晌午觉的老汉仄着身子就打起了盹。

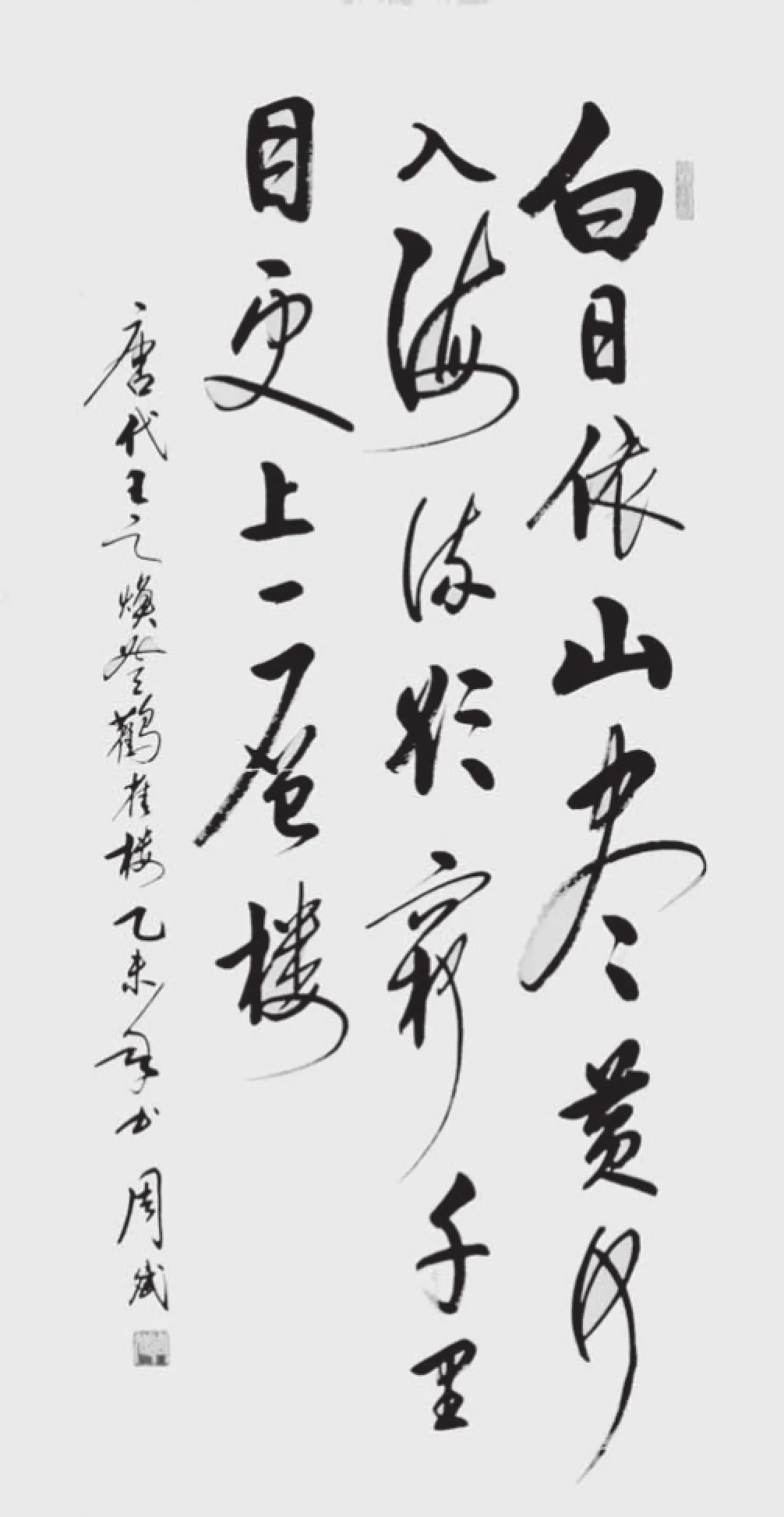

周斌 书法

村东南面有一块没有种庄稼的平地是村人的晾场,场侧边是一条排碱渠,场上堆满了馒头样的麦秸积子,向来都是一茬茬孩童们的游乐场,我闭着眼睛都能感受到场上那份热闹的气息,那一座座大小不一的麦秸积子蕴藏着无穷的快乐,远比城里公园的那些假山假水好玩儿多了,要玩捉猫虎了(就是捉迷藏),可以在麦秸积子最下面象老鼠一样刨出一个洞来,人防在里面,又活活地用麦秸杆将洞口掩住,不费点神是难以被找到的,麦积子里那湿湿的泥土气,青涩的麦草味,还有被热烘烘的麦秸杆拂得浑身毛燥痒痒的难耐劲,这一切都对所有的孩童具有一种巨大的诱惑力。

那天的表哥是在玩攻城的把戏的。

所谓的攻城就是一人或二人先爬到一座麦积子顶上,然后由其它人从四围往上进攻,场里到处堆积的玉米杆就成了箭器一根根被射向城头。表哥那天的表现超乎寻常,往日表哥也玩,还没有象那天那样疯圆了,一人独守山头,用一根杨树棒当剑用,他自称是他的龙头拐杖,那是因为那段树枝接茬处留有一截拐杖的手把,左右挡着飞来的玉米杆,还自以一副大将自居,不知哪个顽童挑了根湿溜溜的玉米杆就朝表哥脑门上射去,表哥明明看着飞来的“箭”头一偏,可还是给打在他的脑门上,闯下了祸的顽童怕表哥恼,在城下抿嘴没敢动,表哥是想哭的,张开嘴嗓眼里抽噎了几下,可没等脸上那几滴泪珠子干掉,也不等旁边的孩童来劝慰,就忘掉挨了一“箭”的头上还有一块红疤疤,又张狂地继续当起他的大将。

太阳一点点往西斜着,也不似先前那样煞白煞白,尽管露出点红彤彤的鲜艳,但也没有了先前的燥而酷热,倒是四围的景致被映得有些炫目。

妈说她一跨进姨母家的门槛,倒把正在院中荫凉处歇着的姨母吓了一跳,还没等姨母问她咋这么大热的天就跑过来了,就自报家门地道,是她自己心慌就来了。妈看了我一眼,说到底是你姨母年长些,硬压着同样是满脸的烦乱,却笑笑地说,没事的,是天太热了。

姊妹俩说着话就顺势坐进了屋里的炕栏板上,妈说她也对姨母讲起了那个怪诞的梦,她说姐你说怪不,明明就是个怪梦,生铁打就的瓢头如何能烧化?可我却显显得记着了那半截木柄上的记戳——王铁头铺子,而我也确确实实是在王铁头铺子里添制下的。妈还说了那个涂抹着血红嘴唇妖婆子一样的灶塘口,呼呼呼地往外吐着火舌就要过来吞噬她,说时妈还掩饰不住满脸的恐慌。姨母听后脸上还是笑笑地说瓜妹子,你打小就做梦,梦就是你的影子与影子在打架,根本就是些没有影影子的事。妈说她记着姨母当时是很平静地笑笑地对她说的,可后来她就不敢肯定姨母到底是不是在平静地笑着了,她愈努力地想回忆清楚姨母当时的表情,可姨母那一刻的记忆却反而更加模糊了。我看着妈在红红的夕阳里眯着眼睛,好似在竭力地去回想。

妈说这期间还发生了一件很平常的事,平常的她都不愿意去讲去记,可那件很平常的事却时时刻刻清晰地印在她的记忆里,时间愈长印记愈深,反而显得那么些有意义的重大的事件倒模糊起来了。

我问妈是说那头我从来就没见过的老黄牛的事吗。妈很认真地点了点头,说道,那头日常很听话的老黄牛不知啥时挣脱掉缰绳闯进了前院,任凭你姨母咋拉牛都“哞哞哞”地叫着就是硬磨着地不回后院,你姨母气气地说,你看怪不怪,这牛平时老实地三天不喂它,它都懒得“哼叽”一下。我说就把它撂在前院,看它还能遭啥怪。你姨母说,人待的地方,这畜牲乱拉乱拱,会把院子弄得不象个样子的。就又试着抓了把嫩草把牛往后院引,可这老黄牛那天对草一点都不感兴趣。没法,也就不再去管它了,任它在前院里“哞哞哞”地乱叫去。

我还想问妈更多的老黄牛的事,可妈却不再理我,也不管我在慢慢地长大,只一点一点地讲了下去。

妈说姨母拿来了一个花皮大西瓜,是在地窖里冰了许久的,西瓜摆在案板上,满身的湿气就往案板上浸下来,姨母嘴里说着凉好的西瓜,现在吃着正带劲,就动手去切瓜,妈说她只看着明晃晃的切面刀闪过一道寒光,“咔”地一声,瓜蒂掉落,血红血红的瓜瓤露出来的那一瞬间,她听到心里“咯噔”一下,紧紧地闭上眼睛,她恍然间记起了昨夜的那个梦,冥冥中切的那一刻和梦境好似有几丝也说不上来的牵连。姨母将块西瓜递到她手里,她都没醒过神。姨母叫着她的小名,说,你咋啦?梦游哩?她“啊……噢……”地恍若隔世,道,没啥,没啥。她没敢将这冥冥中的一丝想象说出口来。

也是在此时,院中两岁的小表哥那尖尖的哭声又叫了起来。

妈说自她一进门,小表哥就一直在耍怪。一个人靠在个墙圪捞(积有厚厚塘土的土胡基墙的角落),黑着双手,脏着张脸,不吃不喝在那哼叽。她一来就将带的红柿子给了他一个,可小表哥眼皮连翻都不翻一下,嘴里含混不清地喊着我要我哥,我要我哥,哼哼叽叽个不断,现在柿子还扔在一旁。

她说给吃块西瓜哄着到炕上睡觉去,兴许是天太热娃也燥。

姨母说,不要理识那碎货,这是个人来疯,不如老大能耐。这整整闹了多半天,就是嫌他哥出门玩时没领他,他自个不去找着玩,就赖在家里胡发学,不停喊着要大哥,要他大哥,好象再见不上他大哥似的,真是个人来疯。

妈说她还是端了块切好的西瓜,拿给嘴里还含混不清地哼叽着,头都一颠一颠地在打盹的小表哥。小表哥一见妈,用脏手一推西瓜,立马又嚎了起来,道,我不要西瓜,我要我大哥,我要我大哥。妈哄了哄,见小表哥越发大声嚎起来:我要我大哥,我要我大哥,也就有点烦了。姨母说,你吃你的,别管那人来疯,这娃今天发癔症哩,自己不出去找他哥玩去,就要赖在家里给人发怪哩。

妈就顺嘴问起姨母他哥去哪儿了,姨母也才猛然醒过来似地说,咱在这说着话都忘了,这娃从早上出去玩,到现在也没见露个影,时间也不短了。妈让姨母出去找找,姨母嘴上虽说小娃爱那样疯着玩,但还是随母亲出了家门,巷道里连一个娃的影影子都没有,只有太阳还是那么不惹人喜欢地白不刺刺地挂在当空中。姨母就说,娃们好一帮子疯着玩,这阵子也不知野到那里去了。说着话还是立在门口那块高高的石凳子上东瞅瞅西望望,大声喊着表哥的小名。

其时表哥他爷也正急匆匆地走着,赶往场里去找孙子。

表哥他爷其实并没睡多长时间,也根本不算睡,他心里一直掂念着表哥会口渴的,恍惚间好似看见表哥在给他搔痒痒,一会表哥又凑到他耳朵边给他鼓噪着啥,不知过了多久,他感觉脖项冰凉凉,好象被一条蛇缠住了,可他又挣扎着转不动身子,猛然间他又听见“咯喳”一声闷雷闪过当空,太阳也不见了,他看见村头那棵认下的老槐树干亲被雷给击中了,一个端尖尖的树枝枝被击得焦黑焦黑,系在树身上的那段红绸子布也被点着了。表哥他爷一急就醒了过来,原来他不知啥时脖子靠在了光滑的瓜耧把上,碰倒了篮子,大概是篮子里的水壶砸了下来,他还以为是响雷呢。但老汉疑神疑鬼地急匆匆起身往村口走去,那可是他孙子的干亲呀,老槐树真有个闪失,对他孙子可不是啥祥兆。

途经场里时,他望见几个小顽童吱吱哇哇地跑着,好似说谁掉水里了。老汉本想去的,又一想,还是先看一看老槐树,那保佑着他孙子。老汉踩着扑哄扑哄的塘土,一直急匆匆地往前走,路上没遇见一个人,四周知了的尖鸣,让人沉闷而又腻烦,。

槐树倒是长得好好的,那段红绸子布依久挂在树脖子上,时不时被风吹得飘起来。

树底下出其地静,那知了的“吱哇”声令人聒燥,在知了猛一停下来的那一间隙,老汉突然间就有了一丝不祥的念头,踅过身就又急匆匆地往场里走,打西边跑过来一个人,大声嚷道,你还磨蹭啥,你孙子掉水里了,我这就叫人去。

妈一遍遍地告诉我,表哥掉下去的那个地方其实水一点都不深,其它小孩也在那洗脸喝水一个都没事,可你表哥好象被水中的什么东西吸引住了,人一颠倒,“咕嗵”一声,身子倒立着,头被插进了水里,妈愤愤地说,如果那帮孩童不“哧啦”一下象炸了窝的麻雀,不去把你表哥往出拉却不住地摇你表哥倒立的双腿,让你表哥在水中呛上了淤泥,你表哥还是有救的。妈又说,还是村西头那个老先生,说把你表哥搭在牛背上控控水,兴许还有救,那头懂事的牛一声不吭,只不紧不慢地在场里兜着圈子脖项上的那串铜铃铛就一直“叮叮当当”地响着。

我问妈,就是那头我没见过的老黄牛吗?我渴望妈还象先前那样坚定地点点头,可妈的面容却模糊起来,只有我一个人沐浴在金灿灿的夕阳里,金灿灿的夕阳里没有妈的身影,只留下妈的声音,她说,瓜孩子,梦就是你的影子与影子在打架,根本就是些没有影子的事。可我还想找见妈,我想问问清楚,那个头倒插进泥水中的人,她看清楚了吗?是表哥吗?为何我却时时刻刻都感觉到那个人就是我自己。

◎钟琪,七十年代生于陕西,写小说,现供职于铁路系统。

责任编辑:王 琪