准噶尔盆地西北缘克拉玛依组地质时代再认识

罗正江,师天明,唐 鹏,黄 嫔,郑大燃,万明礼,王 旭,殷 勇

(1.中国石油新疆油田分公司a.实验检测研究院;b.低效油田开发公司,新疆克拉玛依834000;2.现代古生物学和地层学国家重点实验室,南京210008;3.中国科学院南京地质古生物研究所,南京210008;4.南京大学地理与海洋科学学院,海岸与海岛开发教育部重点实验室,南京210023)

准噶尔盆地西北缘克拉玛依组地质时代再认识

罗正江1a,师天明1a,唐鹏2,3,黄嫔3,郑大燃3,万明礼3,王旭1b,殷勇4

(1.中国石油新疆油田分公司a.实验检测研究院;b.低效油田开发公司,新疆克拉玛依834000;2.现代古生物学和地层学国家重点实验室,南京210008;3.中国科学院南京地质古生物研究所,南京210008;4.南京大学地理与海洋科学学院,海岸与海岛开发教育部重点实验室,南京210023)

关于准噶尔盆地克拉玛依组的地质时代和内部层系的划分,众说纷云,一直是个悬而未决的问题,严重影响着地质研究和生产的顺利进行。为此,在前人研究的基础上开展了地表和井下生物地层综合研究。根据克拉玛依组下段S7砂层组晚三叠世标准植物多实拟丹尼蕨Danaeopsis fecunda的发现,提出准噶尔盆地西北缘克拉玛依组上段时代应为晚三叠世,下段时代应为中三叠世晚期至晚三叠世早期,中三叠统与上三叠统的界线位于井下克拉玛依组下段S7砂层组内部的地层划分意见,认为克拉玛依组与下伏百口泉组为不整合接触,缺失早三叠世晚期和中三叠世早—中期的沉积;早—中三叠世加依尔山前为剥蚀区,晚三叠世后开始接受沉积,经历了由洪积扇 辫状河 湖泊的沉积体系演化过程,至晚三叠世中晚期进入白碱滩组开阔湖盆沉积阶段。

准噶尔盆地;西北缘;克拉玛依组;中三叠世;晚三叠世;生物地层

准噶尔盆地西北缘三叠系克拉玛依组沿加依尔山出露,厚0~86 m,在克拉玛依地区,西起吐孜阿克内沟,东至深底沟—大侏罗沟以北,与下伏石炭系变质岩或者花岗岩侵入体不整合接触,与上覆白碱滩组整合接触,或与上覆侏罗系八道湾组不整合接触。由于原始建组剖面的具体位置不详,《新疆区域地层表》以深底沟第6剖面1)作为克拉玛依组的典型剖面[1]。覆盖区的克拉玛依组在准噶尔盆地西北缘沿车排子—克拉玛依—百口泉—乌尔禾—夏子街一线分布,厚0~563 m.

克拉玛依组是克拉玛依油田的主要储集层之一。1905—1906年,俄国地质学家奥布鲁切夫将黑油山地区发育油苗的地层划归侏罗系煤系。1951年,中苏石油股份有限公司地调处莫依先克依据含煤与否,将奥布鲁切夫划分的侏罗系煤系进一步细分为4层,产油苗的层位属于第4不含煤层。1955—1956年,新疆石油管理局地调处北克拉玛依分队以及范成龙等,先后在深底沟右岸中下侏罗统煤系下条带层发现三叠纪植物化石,确认了三叠系在准噶尔盆地西北缘的存在2),3)。但时至今日,无论在学术界还是在实际生产过程中,对准噶尔盆地西北缘克拉玛依组的地质时代、地表及井下地层的划分对比等,仍存在争议4)。

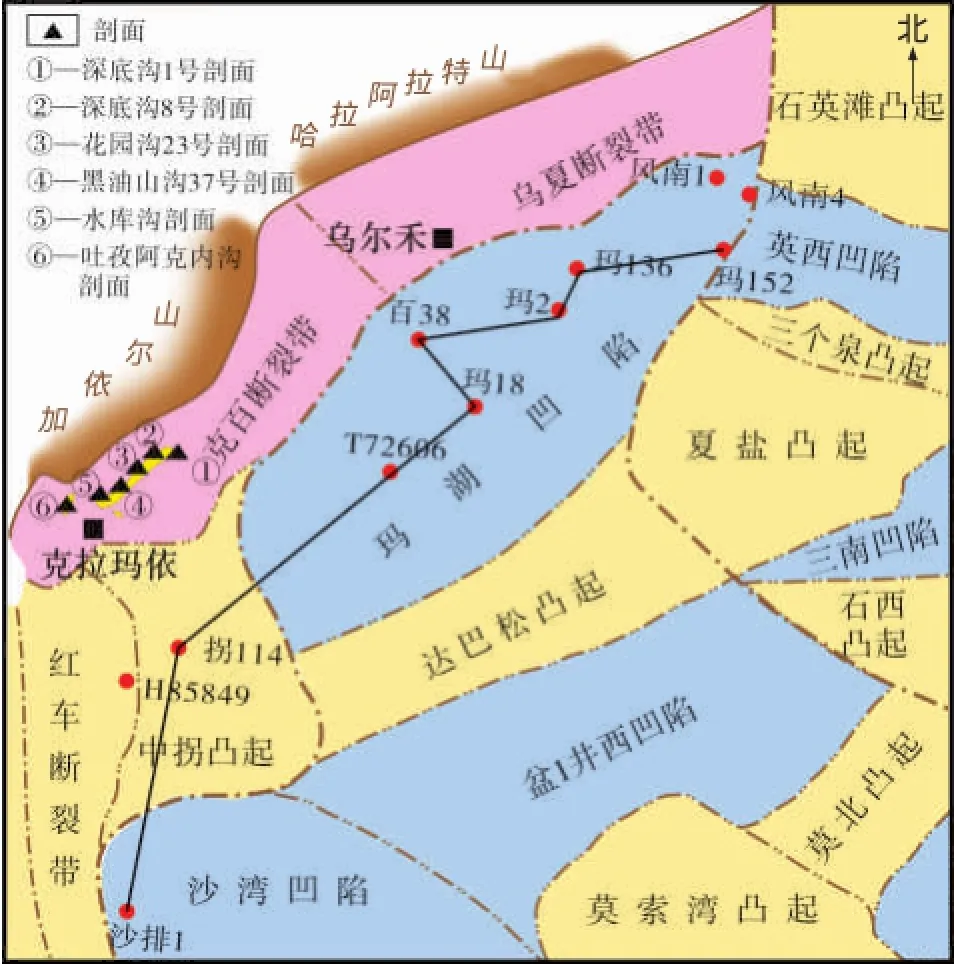

笔者于2012年和2013年夏天连续两年对研究区6条三叠系剖面(吐孜阿克内沟剖面、水库沟剖面、黑油山沟37号剖面、花园沟23号剖面、深底沟1号剖面和深底沟8号剖面)进行实测和采样(图1);同时,观察9口井(H85849井、T72606井、沙排1井、玛2井、玛18井、玛19井、玛152井、风南1井和风南10井)克拉玛依组的岩心并取微体古生物样品。通过对特征化石产出层位的分析,以及地表和井下岩石地层和生物地层对比认为,克拉玛依组上段应为晚三叠世沉积,下段以晚三叠世沉积为主,但有中三叠世晚期的沉积,中三叠统与上三叠统的界线应位于覆盖区克拉玛依组内部;地表出露的克拉玛依组,其地质时代应为晚三叠世。

图1 准噶尔盆地西北缘克拉玛依组地表剖面位置(据雍天寿和宋耀生资料修改)

克拉玛依组在西北缘二分方案由来已久,或称为K1,K2,或称为克拉玛依组上亚组、下亚组,或上克拉玛依组、下克拉玛依组。但根据《国际地层指南——地层分类、术语和程序》[2]和《中国地层指南及中国地层指南说明书》[3]中岩石地层单位的命名原则,亚组并非正式的岩石地层单位,而组内更不能包含以组命名的次一级单位,故笔者认为,应该废除上克拉玛依组、下克拉玛依组的用法,将克拉玛依组上亚组和克拉玛依组下亚组改为克拉玛依组上段和克拉玛依组下段。

笔者关注克拉玛依组的时代问题,在此不涉及克拉玛依组上段、下段的划分。文中钻孔剖面克拉玛依组上段、下段的界线深度全部来自新疆油田公司提供的分层数据、内部报告以及公开发行的文献资料。

1 克拉玛依组的研究历史及划分沿革

克拉玛依组源自1956年建立的克拉玛依系。1955—1956年,张恺、范成龙等在北克拉玛依地区做地质细测工作期间,于深底沟—大侏罗沟一带侏罗系煤系之下、古生代变质岩之上杂色碎屑岩中发现了三叠纪延长植物群化石2),3)。这套地层相当于张恺的中下侏罗统煤系的下条带层2)。范成龙等将这套地层独立出来,其下部杂色条带粗碎屑沉积被命名为下克拉玛依层,上部黄灰色泥岩层被命名为上克拉玛依层,二者统称为克拉玛依系。同年,张恺将范成龙等的下克拉玛依层修订为克拉玛依系,时代为晚三叠世;将其上克拉玛依层命名为下黄灰色层,时代定为早—中侏罗世。在修订克拉玛依系的同时,张恺对其进行了细分,并建立了砂层组的概念,自上而下划分为砂砾岩层(K1)和砂泥岩层(K2),其中K1包含S1—S4砂层组,K2包含S5—S7砂层组3)。之后新疆石油管理局地质人员在克乌大断裂以南S7砂层组之下又发现了S8和S92个砂层组,皆划入克拉玛依组。克拉玛依组细分为9个砂层组的方案在1959年已经定型,即将S1—S5砂层组划为K1,S6—S9砂层组划为K2,其中S8和S9砂层组只分布于克乌大断裂以南5)。以后所有的相关研究和油田工作,大多依循这一方案开展,基本没有更改过,油田内部有大量生产资料可资证明6)。

新疆石油管理局油田研究所107/63地质队和107/64地质队,在地表及井下克拉玛依组中获得了大量的古生物化石,包括植物、孢粉、哈萨克虫、鱼、叶肢介、昆虫等1),7)。通过对古生物化石的研究,将克拉玛依组下段的时代确定为中三叠世,上段时代确定为晚三叠世。克拉玛依组在地表出露不全,107/63地质队和107/64地质队将克拉玛依组上段分为4个砂层组,而下段包含2个砂层组1)。此划分方案有别于新疆石油管理局当时生产上通行使用的9个砂层组划分方案。

根据鱼化石的发现,将黑油山沟37号剖面的三叠系划为黄山街组和郝家沟组[4]。据后来文献、新疆油田公司及笔者的观察,那里只出露克拉玛依组和白碱滩组,侏罗系八道湾组不整合覆盖于白碱滩组之上。新疆石油管理局于1979年将S9砂层组独立出来,建立百口泉组8),依据层位关系将其时代确定为早三叠世,而将S1—S8砂层组划为克拉玛依组,时代定为中三叠世。新疆区域地层表编写组将西北缘的克拉玛依组时代确定为中—晚三叠世,但在地层表脚注中特别说明克拉玛依组S8和S9砂层组的时代为早三叠世,故克拉玛依组时代为三叠纪[1]。但因S9砂层组中未发现化石,其时代定为早三叠世的依据不充分,故孟长生等将百口泉组降级为百口泉段,置于克拉玛依组底部,克拉玛依组时代定为中三叠世[5]。20世纪90年代,根据克拉玛依地区井下孢粉的研究,提出克拉玛依组下段时代为中三叠世,上段时代为晚三叠世[6]。有学者通过沉积相研究,认为S1砂层组与下伏地层之间存在不整合接触关系,将S1砂层组划为白碱滩组,时代为晚三叠世,克拉玛依组包含S2—S8砂层组,时代定为中三叠世4),[7]。在克拉玛依组地表建模研究过程中,将加依尔山前地表的克拉玛依组划分为5个砂层组,其中克拉玛依组上段包含S1—S4砂层组,下段S5砂层组不整合于古生界之上,全组时代为中三叠世[8],此分层方案与107/64地质队的相似。新疆石油管理局企业标准、新疆油田公司《准噶尔盆地地层名称及符号使用规范》将克拉玛依组划分为上段和下段,上段包含S1—S5砂层组,下段包含S6—S8砂层组,时代定为中三叠世9),10)。这一划分方案成为新疆油田公司的统一标准,在生产和科研工作中被广泛推广使用。最近,通过盆地内东西向大范围地震追踪,发现小泉沟群与上仓房沟群之间的区域不整合面与西北缘克拉玛依组的S7砂层组之底重合,故将克拉玛依组底界修订为S7砂层组之底[9]。不整合面之下的S8砂层组属于玛湖凹陷区上仓房沟群的主体,时代为早三叠世。修订后的克拉玛依组包含的砂层组为S1—S7砂层组,其时代确定为中—晚三叠世。

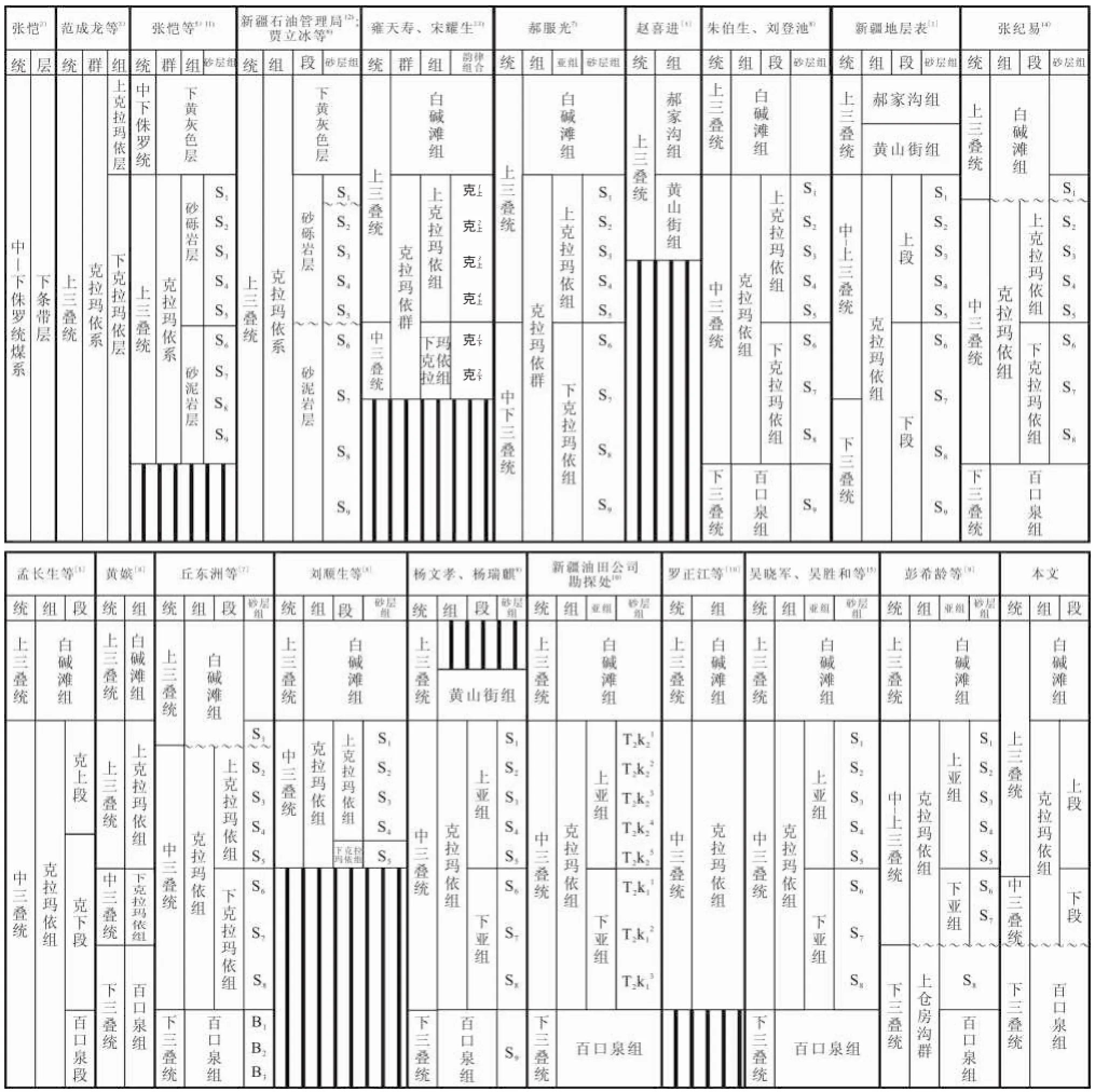

归纳起来,克拉玛依组在历史上有3种不同的划分方案(表1)。①20世纪80年代以前,油田生产上使用张恺的划分方案,即划分为K1(包含S1—S5砂层组)和K2(包含S6—S9砂层组)。按照现在对各砂层组时代的理解,克拉玛依组的时代为早三叠世—晚三叠世。②20世纪80年代以后到21世纪初,新疆石油管理局将S9砂层组独立出来建立百口泉组,S1—S8砂层组划为克拉玛依组,并再分为上段(包含S1—S5砂层组)和下段(包含S6—S8砂层组)。按照现在对各砂层组时代的理解,最底部的S8砂层组时代为早三叠世,而克拉玛依组上段的时代为晚三叠世,故克拉玛依组的时代仍为三叠纪。③2011年以后,修订的克拉玛依组,仅包含S1—S7砂层组,时代为中—晚三叠世[9]。

新疆油田公司目前的划分方案(表2)已经与最新修订后的克拉玛依组涵义趋于一致[9],至少从玛152井的划分方案中可见一斑。地震追踪发现玛152井3 100 m以下可能都属于下三叠统,井段3 178—3 259 m的地层可确定相当于S9砂层组,而井段3 098—3 178 m则相当于S8砂层组。本次研究在玛152井S8砂层组岩心样品中(井深3 122.44—3 123.42 m)获得孢粉化石,并建立Punctatisporites-Camptotriletes-Li⁃matulasporites-Alisporites组合(PCLA组合)。组合中见有早三叠世标志分子Lundbladispora,其时代可确定为早三叠世。这是首次在百口泉组获得古生物化石,证实了地震追踪关于3 100 m以下属于下三叠统的结论。新疆油田公司勘探数据库分层意见与地震追踪的分层方案区别在于百口泉组是否包含了S8砂层组,但二者同时将S8砂层组独立于克拉玛依组之外,以S7砂层组之底作为克拉玛依组底。

2 克拉玛依组的时代

1955年,在深底沟右岸灰白色砂质泥岩中发现了晚三叠世延长植物群化石,首次将下条带层(克拉玛依组+白碱滩组)的时代由早—中侏罗世修订为晚三叠世1)。然而对克拉玛依组的时代认识至今仍有不同意见,或认为其属中三叠世,或认为属中—晚三叠世[9],4)(表1)。这与不断修订克拉玛依组、限定其范围有关,也与各门类生物化石研究精度不同有关。笔者依据生物化石对克拉玛依组的时代归属作详细讨论。

2.1克拉玛依组的生物化石

2.1.1古植物

20世纪80年代,根据古植物、孢粉化石及重矿物和电测曲线特征,陕甘宁盆地的“延长群”被一分为二,下部(延长组一段至延长组二段)称铜川组,上部(延长组三段至延长组五段)仍称延长组(狭义)。斯行健所称之“延长植物群”实际是狭义延长组的植物组合,其时代属于晚三叠世[11]。多实拟丹尼蕨Danae⁃opsis fecunda Halle是晚三叠世重要化石,是斯行健建立的延长植物群的重要分子[12]。古植物学家已经证实,斯行健在陕甘宁盆地中三叠统中发现的Danae⁃opsis fecunda化石并非真的多实拟丹尼蕨,而是一个新种,即Danaeopsis magnifolia Huang et Zhou.目前来看D.fecunda可以作为晚三叠世的标准化石[13]。

早在20世纪60年代,在准噶尔盆地西北缘克拉玛依组上段、下段均获得了植物化石,上段植物化石包括Danaeopsis fecunda Halle,Neocalamites carreirei(Zeiller),N.annulaioides Sze,N.carcinoides Harris,Thinnfeldia nordenskiddi Nath,Cladophlebis shensiensisPan等;下段的植物化石来自261井、293井、检53井、检54井等,包括Danaeopsis fecunda Halle,Neocala⁃mites carcinoides Harris,N.carrerei(Zeiller),Bernoullia seilleri P'an,Taenioclaopsis cf.rhisomoides Sze等13)。286井的植物化石包括Danaeopsis fecunda Halle,Neo⁃calamites carcenoides Harris,N.Carrerei(Zieller),发现于井段2 303—2 304 m,位于S6砂层组底7)。上述植物化石为典型延长植物群分子,故克拉玛依组上段的时代被确定为晚三叠世,而下段的时代意见因与孢粉、介形虫等的存在冲突,当时被归为中三叠世2)。

表1 准噶尔盆地西北缘三叠系划分沿革

表2 玛152井分层数据

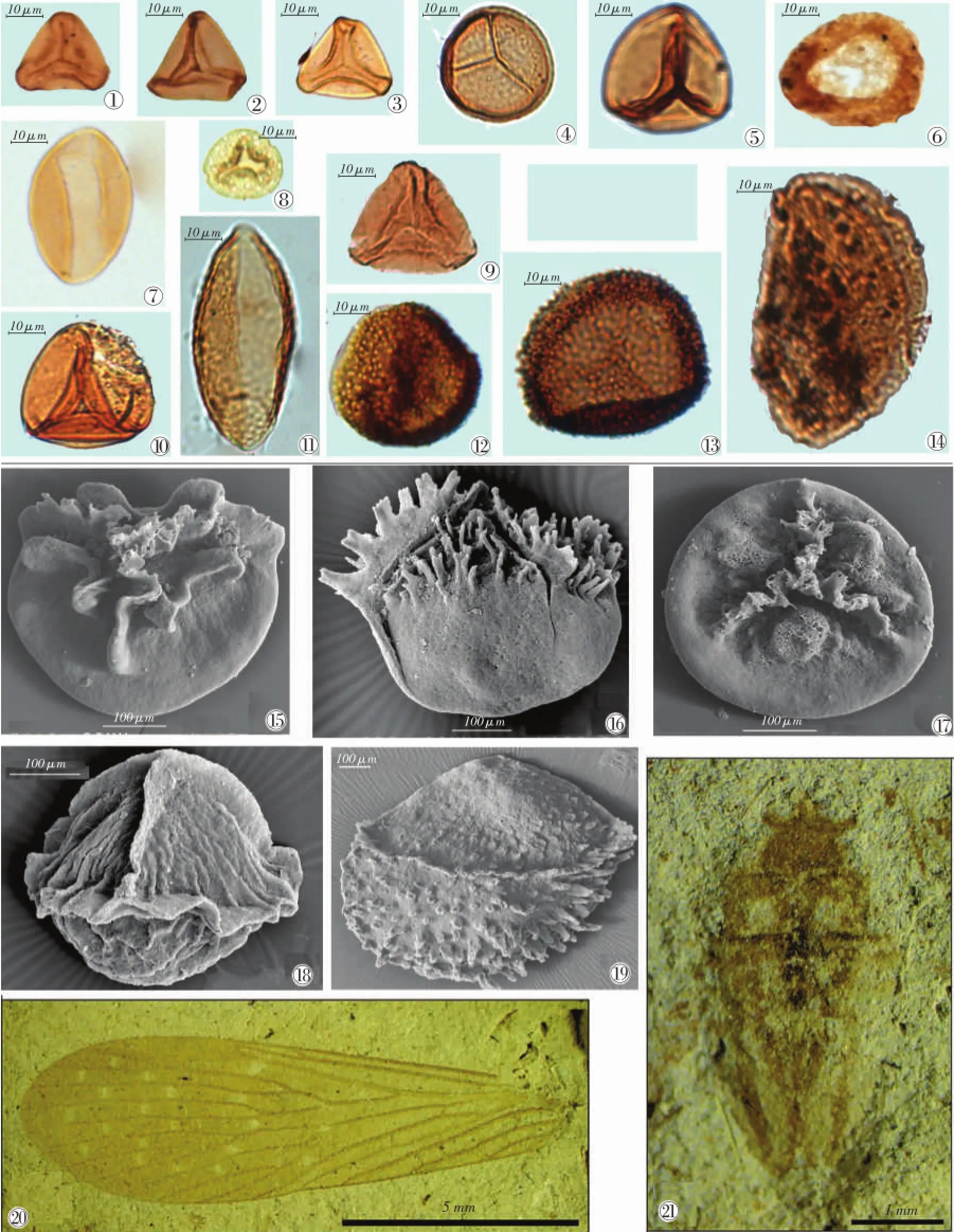

笔者在克拉玛依深底沟8号剖面克拉玛依组底部发现一层保存精美的植物化石(图2),计有9属15种(含未定种和木材化石),以种子蕨类、真蕨类为主。由于该层植物化石采自深底沟一带克拉玛依组的底部、黄色砾岩层之下,与下伏石炭系变质岩为不整合接触,其层位可能比20世纪60年代所采化石层位还要低[14],1)。此植物群中虽未发现Danaeopsis,但含有晚三叠世陕北延长层植物群中的常见分子Cladophlebis kaoiana.另外,依据革质叶属Scytophyl⁃lum的大量出现、以及Pterophyllum和Cladophlebis ka⁃oiana的存在,可判断当前植物群的时代应为晚三叠世。这与前人对该段的时代归属结论一致1),7),13),[14]。

图2 准噶尔盆地西北缘克拉玛依深底沟8号剖面克拉玛依组上段底部的部分植物化石

2.1.2哈萨克虫

哈萨克虫是克拉玛依组中非常丰富的一个化石门类,但被误称为鲎虫。哈萨克虫和鲎虫形态相似,属于平行演化的两个枝系。但哈萨克虫的地质和地理分布远比鲎虫短暂和局限[15],更有利于地层划分对比。克拉玛依组上段1~5层的顶板烟灰色纹层泥岩中,发现数量众多但属种单一的哈萨克虫化石,结合延长植物群、古鳕鱼、叶肢介等化石,将克拉玛依组上段哈萨克虫组合的时代定为中三叠世晚期[16]。但克拉玛依组上段延长植物群、古鳕鱼的时代为晚三叠世[4,11-14,17],因此,上段的哈萨克虫组合(Almatium-Zhungarium组合)的时代应被修订为晚三叠世。这与俄罗斯和蒙古的学者认为哈萨克虫的时代为晚三叠世[14]的观点一致。

2.1.3孢粉

(1)地表剖面的孢粉笔者在吐孜阿克内沟和花园沟23号剖面克拉玛依组上段油浸砂岩(相当于S2—S3砂层组)的泥岩夹层中发现孢粉化石(图3)。该孢粉化石组合与百38井克拉玛依组上段孢粉组合特征很相似,有晚三叠世的常见分子Aratrisporites,Concavisporites,Dictyophyllidites和Chasmatosporites,但未见早三叠世的标准分子Lundbladispora及早三叠世相当发育、中三叠世频繁出现的Limatulasporites等特征分子。孢粉组合分析表明,吐孜阿克内沟和花园沟23号剖面克拉玛依组上段的时代不可能是早—中三叠世,而属于晚三叠世。另外,孢粉化石组合中出现Aratrisporites和本体具肋纹两气囊花粉,可排除属中—晚侏罗世的可能。

(2)井下孢粉井下克拉玛依组产丰富的孢粉化石,百38井克拉玛依组上段底部(井深2 003.50 m)发现晚三叠世典型分子斑马纹孢Zebrasporites及其他特征分子,因此,上段的时代毫无疑问地确定为晚三叠世[6]。

风南1井2 024—2 212 m(克拉玛依组上段)建立Calamospora-Cyclogranisporites-Colpectopollis(CCC)组合,以具颗粒状纹饰的三缝孢Cgclogranisporites和无肋双气囊花粉比较发育,常见Dictyophyllidites,Concavisporites和Aratrisporites为主要特征,时代为晚三叠世。

风南4井2 080—2 486 m(克拉玛依组上段)建立Calamosporanathorstii-Aratrisporitesfischeri-Alisporites australis组合,蕨类植物孢子(24.3%~86.6%)与裸子植物花粉(13.4%~75.7%)互为优势。该组合以光面圆形无环三缝孢、具腔单缝孢和无肋双气囊花粉比较发育,具单脊或肋纹的双气囊花粉亦占有较大比例为主要特征,时代为中—晚三叠世。

沙排1井4 108.66—4 187.54 m(克拉玛依组上段上部)建立Calamospora-Osmudacidites-Aratrisporites-Granasporites组合。其中Aratrisporites的平均含量为10.1%,最高可达33.9%;Lycopodiacidites rudis虽然含量不高,但在全球范围内主要见于晚三叠世,对确定地质时代具有重要意义。井段4 424.88—4 523.22 m(克拉玛依组下段下部)建立Osmundacidites-Alisporites-Pinuspollenites组合,其中Limatulasporites的含量很低,而早三叠世的标志分子Lundbladispora只见个别的可疑分子,也未见有古生代的残余分子;组合中缺乏晚三叠世的特征分子,如Zebrasporites,Ti⁃grisporites,Lycopodiacidites rudis,Lunzisporites等。推测其地质时代属中三叠世的可能性较大。

图3 准噶尔盆地西北缘克拉玛依组化石

H85849井612.50 m(克拉玛依组上段)孢粉组合由蕨类植物孢子和裸子植物花粉组成,蕨类植物孢子(64.1%)的含量高于裸子植物(35.9%)花粉的含量,组成以Aratrisporites-Osmundacidites-Cycadopites为特征的组合。当前组合中,单缝离层孢Aratisporites的含量高达44.0%.Aratrisporites首见于瑞士晚三叠世考依波阶(Keuper),并广泛分布于世界各地三叠系中,被认为是三叠纪的典型分子。当前组合与三塘湖盆地塘浅2井和条1井中的上三叠统的孢粉组合可对比,因此,此组合时代归为晚三叠世为宜。

T72606井949.80—953.92 m(克拉玛依组上段)建立以Concavisporites-Aratrisporites为特征的孢粉组合,组合中的其他分子也多为晚三叠世和早侏罗世的常见类型。当前组合应为晚三叠世的产物。

玛18井3 441.45 m(克拉玛依组上段)孢粉组合中的小紫萁孢Osmundacidites parvus含量相对较高,本体无肋纹的两气囊花粉的含量(35.0%)较为丰富,其中双束松粉Pinuspollenites(7.5%)的含量最高。孢粉组合中所出现的分子都为中生代的常见类型,鉴于组合中没有出现繁盛于侏罗纪的Cyathidites,组合的时代暂归为晚三叠世。

玛152井3 023.32—3 092.80 m(克拉玛依组下段底部)建立Punctatisporites-Calamospora-Osmundaci⁃dites-Alisporites组合,与下伏百口泉组的孢粉组合的面貌有些相似,如蕨类植物孢子中都是Punc⁃tatisporites的含量最高,Osmundacidites的含量显著;裸子植物花粉中,都是Alisporites的含量最高。但二者之间还是有较大的差异,如Punctatisporites,Deltoido⁃pora,Calamospora,Aratrisporites,Granasporites等含量在本组合明显增加;Limatulasporites的含量明显减少;古生代晚期的常见分子冠脊三缝孢Camptotriletes和早三叠世的标志分子Lundbladispora消失;表明当前组合的时代明显晚于百口泉组的孢粉组合。综合此孢粉组合的其他特征,当前组合的时代归为中三叠世为宜。

2.1.4大孢子

文献[10]认为,根据大孢子化石,克拉玛依组的时代为中三叠世。但罗列的大孢子属种中,Hughe⁃sisporites gibbosus和Hughesisporites karnicus的形态特征明显、极易鉴识,为欧洲晚三叠世卡尼期至诺利期的已知种。单从化石名单分析,可以看出产大孢子的井段应包含上三叠统。笔者在玛2井(3 111.40—3 116.30 m)、沙排1井(4 184.94 m)、H85849井(565.40—622.65 m)和T72606井(949.80—1 030.82 m)克拉玛依组上段获得丰富的大孢子化石(图3),包括丰富的晚三叠世的Hughesisporites gibbosus,Hughe⁃sisporites karnicus,而见于中三叠世晚期(拉丁期)的Henrisporites delicates,Flabellisporites crinitus和见于早侏罗世晚期(托阿斯期)的Trileites condoris也在部分样品中见及。在准噶尔盆地和焉耆盆地,Hughe⁃sisporites gibbosus是克拉玛依组上部至下侏罗统三工河组的常见种[18-20],Henrisporites delicatus还少量出现在黄山街组。根据大孢子的地层分布,克拉玛依组上段的时代应在中三叠世(拉丁期)—晚三叠世(卡尼期)范围内。参考同层脊椎化石方面的意见,其属上三叠统的可能性或许更大些。

2.1.5昆虫

在克拉玛依花园沟23号剖面克拉玛依组上段近顶部烟灰色纹层泥岩中采集到一些昆虫化石,见蜻蜓目、蜚蠊目、半翅目、长翅目、毛翅目和鞘翅目,多为鞘翅目单个鞘翅和长翅目前翅碎片(图3)。但这些化石保存状态差,难以作进一步的鉴定。有几个鞘翅目标本虽然接近完整,但化石细节保存不清,仅可判断是水生类群。

2.2克拉玛依组的地质时代

关于克拉玛依组上段、下段的时代划分是个难题,好在克拉玛依组上段产以Danaeopsis fecunda为代表的延长植物群化石,另外百38井上段底部发现的斑马纹孢Zebrasporites保存很好(图4),应是典型的晚三叠世分子。由此可见,将上段的时代确定为晚三叠世是可靠的。

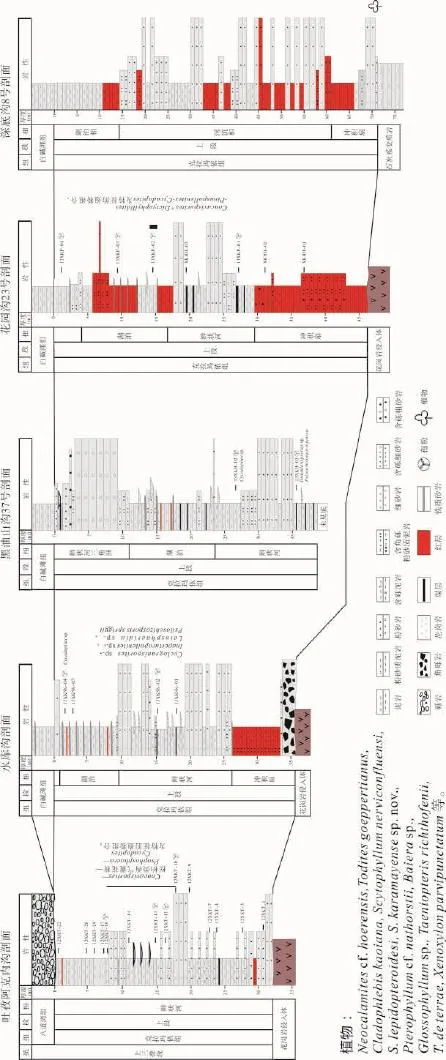

图4 准噶尔盆地西北缘部分井下克拉玛依组孢粉组合时代及地层划分对比(剖面位置见图1)

要确定克拉玛依组下段的时代归属,则稍显复杂。如果留意前文井下孢粉部分的描述就可以发现,孢粉主要采用排除法和对比法,将克拉玛依组下段的时代定为中三叠世,但缺乏典型的中三叠世分子作为依据。下段的时代主要根据Punctatisporites,Todis⁃porites和Calamospora等圆形光面三缝孢子含量较高,与陕甘宁盆地中三叠统二马营组和铜川组孢粉组合面貌相似得出的。但该类化石在部分钻孔上段孢粉组合中含量也较高。目前,一是用排除法来确定下段的时代,即组合中未发现晚三叠世重要分子,也未见早三叠世重要分子,所以,将其时代定为中三叠世;二是用对比法,即与陕甘宁盆地二马营组、铜川组孢粉组合对比,两组合中Punctatisporites的含量均较高,面貌相似,为此,将其时代定为中三叠世。准噶尔盆地克拉玛依组上段、下段孢粉组合面貌上还是有所不同,其不同点大致有以下5点:①上段见Zebrasporites,Tigrisporites,Lycopodiacidites rudis,Lunzisporites等晚三叠世比较重要的分子;②上段组合中可见到一些时代相对较新的分子,如Cyathidites,Cibotiumspora,Cerebropollenites,Callialasporites,Quadraculina等侏罗纪孢粉组合中的重要分子;③上段组合中常见晚三叠世组合中比较发育的分子,如Concavisporites,Dictyo⁃phyllidites等双扇蕨科的孢子;④上段组合中Osmun⁃dacidites,Cycadopites的含量较下段组合要高,而Punctatisporites和Todisporites的含量下段要比上段高;⑤下段组合中常见二叠纪孑遗分子,如Cordaiti⁃na,Plicatipollenites,Hamiapollenites等。

晚三叠世的典型古植物多实拟丹尼蕨Danaeop⁃sis fecunda在克拉玛依组下段(S6)已经出现,如286井井段2 303—2 304 m(S6砂层组底)。甚至有资料说S7砂层组也产该植物[1],如果属实,则西北缘的克拉玛依组全部都属于晚三叠世,至少S6砂层组以上属于晚三叠世是毫无疑问的。但玛152井克拉玛依组下段底部所产孢粉组合与下伏百口泉组的孢粉面貌有些相似,以及上下段孢粉组合差异中提到下段组合中常有二叠纪孑遗分子,说明S7砂层组可能含有中三叠统。综合考虑植物、孢粉和大孢子化石所提供的意见,笔者认为克拉玛依组下段S7砂层组主要属于上三叠统,但也包含了一部分中三叠统,考虑到S7砂层组厚度不大,下段的时代可定为中三叠世晚期至晚三叠世早期(图4)。

昆虫、哈萨克虫、大孢子等要参考植物和古鳕鱼的面貌提供时代意见,因此,植物化石是确定克拉玛依组时代的首选门类,其次是孢粉化石。

3 讨论

3.1中三叠统与上三叠统界线位置

在准噶尔盆地西北缘,克拉玛依组被划分为上、下两段共7个砂层组,为连续沉积的一套地层,内部只存在侵蚀结构而无不整合13)。晚三叠世延长植物群分子首先在下段出现,并延至上段。克拉玛依组上段的大孢子化石除其自身特有的属种外,有少数属种源于克拉玛依组下段,而其余多数属种还可上延至白碱滩组。孢粉化石也有相同的情况,除新出现的晚三叠世特征分子外,产自上段的属种都是从下段延伸上来的[6,22],并能上延至白碱滩组。生物地层学证明,克拉玛依组自下而上为连续沉积,并无生物演化被明显打断的迹象,克拉玛依组与白碱滩组也是连续沉积。但有学者认为,克拉玛依组与白碱滩组之间存在不整合1),14),[7]。最近又有学者通过沉积学和地震学研究发现,在克拉玛依油田一区和三区,S1砂层组与下伏地层为不整合接触16),缺失的主要层位为S2,S3和S4砂层组顶部。这些发现并不影响本文对克拉玛依组上段、下段时代以及中、上三叠统界线的认识。

古植物学家已经证实多实拟丹尼蕨Danaeopsis fecunda是晚三叠世的“标准化石”[13],因此,在没有发现中三叠世标准分子(如孢粉或者古植物)的情况下,可以多实拟丹尼蕨Danaeopsis fecunda的出现作为准噶尔盆地进入晚三叠世的标志。由于多实拟丹尼蕨Danaeopsis fecunda在西北缘克拉玛依组S7砂层组已经开始出现,尽管具体位置不详,但根据前述原则,本文将中、上三叠统界线置于S7砂层组内。这样S7砂层组既包含一部分上三叠统,又包含一部分中三叠统。由于S7砂层组厚度不大(1~80 m),可能最低层位只有中三叠世晚期的地层。下伏S8砂层组产典型早三叠世孢粉Lundbladispora及其他特征分子(见前文玛152井、玛136井孢粉部分),时代可确定为早三叠世。因此,在准噶尔盆地西北缘,克拉玛依组与下伏百口泉组实为不整合接触关系,缺失下三叠统上部及中三叠统大部分。这与地震研究结果相符,即小泉沟群与下伏上仓房沟群之间存在一个区域性的不整合[9]。

3.2地表克拉玛依组的时代及划分对比

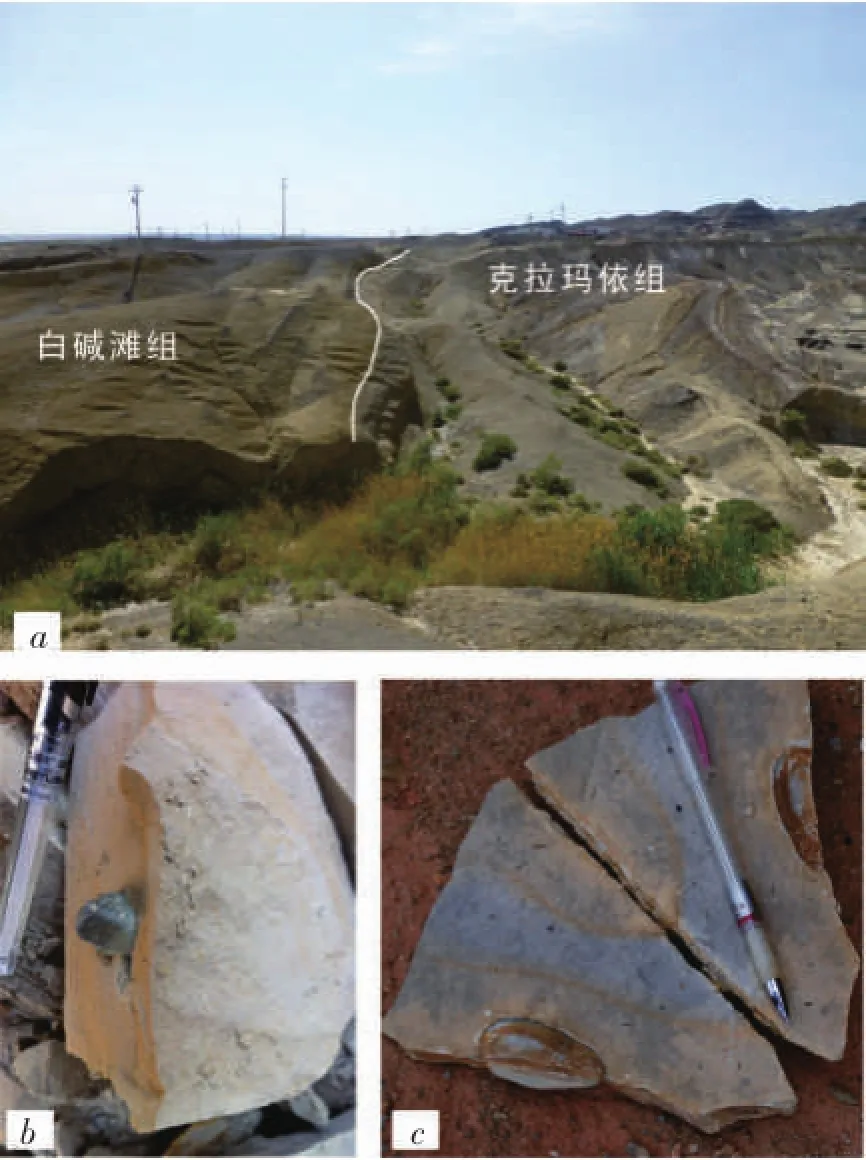

在地表露头区,克拉玛依组可概括为颜色上灰下红、岩性上细下粗的特征,以深底沟以东克拉玛依组发育最全。地表出露的克拉玛依组时代为晚三叠世,本次工作及前人研究成果均证实了这点(图5)。

关于地表克拉玛依组的划分及其与覆盖区井下的对比问题,早在该组建立初期就已经被人提出来。新疆石油管理局在1963年和1964年为了解决此问题专门设立了107/63地质队和107/64地质队。107/63地质队通过检6井与四区接力式对比,得出深底沟一带无克拉玛依组下段的结论1)。然而,1964年,107/64地质队通过建立标准层,认为深底沟一带出露了克拉玛依组下段顶部少量的地层(相当于S6砂层组);井下砂层组的划分也重新作了调整2)。但107/64地质队的划分方案并未被普遍接受,比如:深底沟的最低层位有人认为是S6砂层组,也有人认为最低层位已达S7砂层组;黑油山沟37号剖面白碱滩组之下的那层砾岩,有人认为是S1砂层组2),3),有人认为是S5砂层组,其下的湖相泥岩相当于S6砂层组顶部的R5标志层;还有人认为S1砂层组之下存在不整合,深底沟一带S1砂层组之下即为S4—S5砂层组,最低层位为S7砂层组[21]。上述分歧说明新疆油田公司内部对于克拉玛依组上段、下段及内部砂层组的细分并无统一原则,不同学者对同一剖面克拉玛依组的砂层组划分有不同的认识。

图5 准噶尔盆地西北缘克拉玛依组地表剖面对比

如上文所述,克拉玛依组下段大部分时代为晚三叠世,上段全部为晚三叠世,二者时代基本一致,无法根据古生物划分上段、下段。对于克拉玛依组内部砂层组的划分和对比,古生物更不可能提供帮助,那已经超出了古生物划分对比地层的精度极限。深底沟剖面的克拉玛依组发育最全,是研究西北缘克拉玛依组最重要的剖面,这已是共识。但该剖面也是矛盾最为集中的剖面,各家都有自己的划分方案和理解。考虑到目前很难确定张恺最初在地表划分克拉玛依组上段、下段及砂层组的具体位置、也无详细记录或阐明划分原则的文献,本文不对深底沟等地表剖面的克拉玛依组进行再分。

3.3克拉玛依组的沉积演化

研究区在中三叠世早期—中期为物源供给区域,进入中三叠世晚期,开始沉降并接受沉积。但彼时地形起伏较大,呈现填平补齐的特征。加依尔山地区位于山地边缘,至晚三叠世方才发育山前洪积扇沉积体系,在深底沟、花园沟、平梁沟和水库沟剖面均可见及(图6)。洪积扇一般由下部的砂砾岩、角砾泥岩和上部的紫红色粉砂质泥岩组成,构成正粒序结构。下部粗碎屑代表洪积扇扇根部位的碎屑流沉积,棱角状砾石反映洪积扇发育时离物源区非常近,有些角砾直接来源于下伏石炭系火山岩;上部细碎屑代表洪积扇扇端部位的片泛沉积。在扇端的片泛沉积发育时期,加依尔山前已有一定程度的夷平。

图6 准噶尔盆地西北缘克拉玛依组地表剖面沉积特征

洪积扇发育结束后,加依尔山前各剖面均可见到含砾粗砂岩以及大型槽状交错层理构成的辫状河沉积体系。水库沟剖面显示主河道的发育和侧向迁移达7次之多,河道最大切割深度小于2 m,但在深底沟和花园沟仅见2次主河道的发育。由于河道的摆动,在河道之间形成河道间洼地,发育细颗粒的泥质沉积,河道边缘可形成天然堤和决口扇,沉积泥质粉砂岩或粉砂岩。

辫状河沉积体系发育结束后,进入克拉玛依组沉积晚期,准噶尔盆地由断陷期进入拗陷期,湖盆开始扩张,依次发育滨湖、浅湖和开阔湖。这一时期,大量的辫状河进入湖盆形成辫状河三角洲沉积,发育厚度7 m以上的砂砾岩堆积(黑油山沟37号剖面的砾岩堆积)。辫状河三角洲在水库沟和黑油山沟37号剖面发育最好,向东到花园沟23号剖面,这套堆积已经不足0.4 m,至深底沟剖面已尖灭,说明原始沉积地形呈现出西高东低的特点。上三叠统白碱滩组沉积时期,克拉玛依地区形成开阔湖盆。

单从岩性上较难精准地辨认克拉玛依组上段内部湖侵开始出现的层位,菱铁矿结核层可以作为湖泊相的识别依据之一。由于陆相砂岩体横向相变较快,仅用砂层对比的方法来识别效果不佳。

3.4克拉玛依组的顶底界及吐孜阿克内沟剖面是否

存在白碱滩组的问题

有学者认为S1砂层组与下伏地层为不整合接触,将其作为白碱滩组之底。但习惯将S1砂层组之上的大套细粒沉积物(大体可分为下部深灰色泥岩段和上部砂泥岩互层段)称之白碱滩组。从上文沉积相演化一节可知,研究区经历了洪积扇 辫状河 辫状河三角洲 滨-浅湖 开阔湖的沉积演化序列。准噶尔湖在晚三叠世扩张为全盆地的事件,以稳定的湖相泥岩出现作为白碱滩组的底,正好吻合准噶尔湖扩张事件,具有全盆地对比潜力,比易相变的砂岩层更适合作为白碱滩组的底。本文采用传统的白碱滩组与克拉玛依组界线,即以稳定湖相泥岩开始作为白碱滩组的底。

白碱滩组底部为黄灰色粉砂质泥岩,层理不清晰,风化面才能看出微层理,分布于白碱滩组底部的砾石直径主要为2~13 mm,最大可达170 mm,不规则刺穿层面,成分以变质岩为主,石英砂岩次之,个别见花岗岩岩块(图7)。泥岩层中夹有铁质富集层或菱铁矿层,单层厚2~10 cm,底部铁质层与2~3 cm厚的叠锥灰岩一起出现。而克拉玛依组顶部S1砂层组上部为浅灰色、深灰色夹土黄色砂质泥岩,夹铁质砂岩透镜体,普遍夹铁鲕石,亦含个别小泥砾。克拉玛依组S2砂层组湖积层中夹铁质砂岩或菱铁矿层,但泥岩细腻,纹层清晰。

图7 克拉玛依组与白碱滩组在野外露头的界线

从地表剖面上看,白碱滩组与克拉玛依组界线清晰。①颜色不同:克拉玛依组为青灰色,而白碱滩组为黄灰色,二者颜色区别清晰可见;②含砾石不同:白碱滩组底部泥岩中含有大小不一的变质岩砾石,而克拉玛依组上部湖相泥岩中无砾石。此含砾石泥岩层在深底沟剖面、花园沟23号剖面、黑油山沟37号剖面和水库沟剖面白碱滩组底部均可见及,其中深底沟剖面该层厚达15 m.克拉玛依组上部和白碱滩组下部湖相沉积中均夹铁质砂岩或菱铁矿层,依据泥岩中是否含有砾石可作为二者区分的识别标志之一。

整体来看,研究区克拉玛依组向上或与白碱滩组整合接触,或与八道湾组不整合接触;向下与上仓房沟群或古生界不整合接触。

由于三叠纪末期的抬升构造运动,三叠系受到剥蚀,但各地剥蚀程度不一,既有从白碱滩组剥蚀至克拉玛依组,也有从克拉玛依组上段剥蚀至克拉玛依组下段,有的地方克拉玛依组甚至被剥蚀殆尽。沉积学家认为克乌断裂带下盘的克拉玛依组下段厚度为沉积厚度,而上段厚度基本为残余厚度,上盘地区更是如此14)。吐孜阿克内沟剖面八道湾组底砾岩之下、克拉玛依组油浸砂砾岩之上的湖相泥岩,颜色为灰白色、灰色,泥岩中未见变质岩小砾石,其特征与深底沟、花园沟23号、黑油山沟37号、水库沟剖面克拉玛依组S2砂层组湖相泥岩层相似,与白碱滩组底部含砾泥岩区别明显。因此,吐孜阿克内沟剖面白碱滩组被全部削蚀,克拉玛依组顶部S1砂层组也被削蚀,八道湾组底砾岩与克拉玛依组S2砂层组的顶部湖相泥岩层不整合接触。

4 结论

(1)准噶尔盆地西北缘克拉玛依组只包含S1—S7砂层组,以S7砂层组底为底,下与上仓房沟群或古生界不整合接触;上与白碱滩组整合接触,或者与八道湾组不整合接触。

(2)研究区克拉玛依组产有丰富的化石,包括植物、古鳕鱼、哈萨克虫、昆虫、叶肢介、孢粉、大孢子等。在克拉玛依地区,可以多实拟丹尼蕨Danaeopsis fecunda的出现作为晚三叠世开始的标志。通过分析地表和井下剖面的化石,尤其是古植物和孢粉化石,将克拉玛依组上段的时代定为晚三叠世,下段为中三叠世晚期—晚三叠世早期。中三叠统与上三叠统的界线位于克拉玛依组下段S7砂层组内部。

(3)在百口泉组首次发现孢粉化石,确定其时代为早三叠世。克拉玛依组与下伏百口泉组为平行不整合接触,克拉玛依地区缺失早三叠世晚期部分地层和中三叠世早中期的地层。

(4)加依尔山前,在克拉玛依组沉积早期和中期依次发育洪积扇和辫状河,辫状河沉积结束后,经历了第一次区域性的湖盆扩张,发育滨浅湖和开阔湖。辫状河入湖,形成辫状河三角洲。白碱滩组沉积时期湖盆再次扩大,加依尔山前成为准噶尔湖的一部分。

(5)研究区白碱滩组底以明显湖相泥岩开始出现为标志,在颜色及是否含有变质岩砾石方面,克拉玛依组与白碱滩组区别明显,二者界线明晰。吐孜阿克内沟剖面不发育白碱滩组,八道湾组与克拉玛依组S2砂层组上部湖相泥岩接触。

致谢:本文为新疆油田公司《准噶尔盆地三叠纪地层研究》课题的阶段成果之一,在工作中得到新疆油田公司勘探开发研究院彭希龄、覃建华、吴晓军先生和新疆油田公司实验检测研究院詹家祯、郑秀亮先生的大力支持和帮助。解放军理工大学关洪军教授、南京大学硕士研究生李清、季云、顾礼斌,中国科学院南京地质古生物研究所硕士研究生张琦、彭俊刚等参与了野外工作。南京地质古生物研究所研究员黎文本、张海春分别鉴定了大孢子和昆虫化石。新疆油田公司实验检测研究院实验检测中心古生物室工程师肖正宏、张志凤、翁月新和中国科学院南京地质古生物研究所工程师冯立梅、张红勇协助分析了微体化石,南京古生物研究所高级工程师茅永强协助扫描了大孢子化石。笔者在此致以诚挚的感谢!

内部报告

1)雍天寿.克拉玛依地区克拉玛依群地层划分对比的意见(第二分册)[R].新疆石油管理局科学研究所,1963.

2)张恺.北克拉玛依地质总结报告[R].新疆石油管理局地调处,1955. 3)范成龙,袁秉衡,唐祖奎,等.准噶尔盆地综合研究大队1956年总结报告[R].新疆石油管理局地质调查处,1956.

4)彭希龄.准噶尔盆地油区中三叠统克拉玛依组时代商榷[J].西部油气勘探,2011,28(2):44-51.

5)据彭希龄来信,此方案的作者是油田地质人员,首先是钻井处的地质人员,开创者是局油田研究所地质人员,后为地质处的相关人员,最后拍板的是张恺。

6)贾立冰,代水铮,李秀英.百口泉油田地质资料初步总结报告[R].石油工业部新疆设计院,1960.

7)郝服光.准噶尔盆地西北缘地层古生物标准剖面研究总结及若干问题讨论[R].新疆石油管理局地质调查处,1964.

8)朱伯生,刘登池.百口泉地区油气勘探研究阶段总结[R].新疆石油管理局,1980.

9)杨文孝,杨瑞麒.新疆石油管理局企业标准——井下地层、储集层划分及命名规范[R].新疆石油管理局,1998.

10)新疆油田公司勘探处.准噶尔盆地地层名称及符号使用规范[R].新疆油田公司,2006.

11)张恺,等.克拉玛依矿务局1955-1957年地质勘探总结报告[R]. 1958.

12)新疆石油管理局.北准噶尔北缘勘探研究总结及对今后勘探方向的意见[R].1959.

13)雍天寿,宋耀生.克拉玛依地区克拉玛依群地层划分对比专题研究报告[R].新疆石油管理局科学研究所,1964.

15)吴晓军,吴胜和,等.六中区砂体构型研究[R].新疆油田公司勘探开发研究院,2007.

16)吴胜和,岳大力,李宇鹏.一区克拉玛依组油藏砂体构型及单砂体解剖研究[R].新疆油田公司勘探开发研究院,中国石油大学(北京),2013.

[1]新疆维吾尔自治区区域地层表编写组.西北地区区域地层表:新疆维吾尔自治区分册[M].北京:地质出版社,1981.

Group for Compilation of Regional Stratigraphy of Xinjiang.Region⁃al stratigraphic table of NW China:Xinjiang Uygur Autonomous Re⁃gion fascicule[M].Beijing:Geological PublishingHouse,1981.

[2]萨尔瓦多A.国际地层指南——地层分类、术语和程序(第二版)[M].金玉玕,戎嘉余,陈旭,等译.北京:地质出版社,2000.

Salvador A.International stratigraphic guide—a guide to stratigraph⁃ic classification,terminology,and procedure(2nd edition)[M]. Translated by Jin Yugan,Rong Jiayu,Chen Xu,et al.Beijing:Geo⁃logical PublishingHouse,2000.

[3]全国地层委员会.中国地层指南及中国地层指南说明书(修订版)[M].北京:地质出版社,2001.

All China Commission of Stratigraphy.Stratigraphic guide of China and instruction of the stratigraphic guide of China(revised version)[M].Beijing:Geological PublishingHouse,2001.

[4]赵喜进.新疆古生物考察报告(四)—新疆北部中生代脊椎动物化石地层[M].中国科学院古脊椎动物与古人类研究所甲种专刊第十五号.北京:科学出版社,1980.

Zhao Xijin.Reports of paleontological expedition to Sinkiang(IV)—Mesozoic vertebrate fossil stratigraphy in northern Sinkiang[M].Memoirs of the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleo⁃anthropology AcademiaSinica,No.15.Beijing:Science Press,1980.

[5]孟长生,何正怀,吴建华,等.准噶尔盆地二叠系及中生界划分对比[J].新疆石油地质,1992,13(2):161-170.

Meng Changsheng,He Zhenghuai,Wu Jianhua,et al.Classification and correlation of Permian and Mesozoic in Junggar basin[J].Xinji⁃angPetroleum Geology,1992,13(2):161-170.

[6]黄嫔.新疆准噶尔盆地西北缘三叠纪孢粉组合[J].微体古生物学报,1993,10(4):363-395.

HuangPin.Triassic sporopollen assemblages from northwestern mar⁃gin of Junggar basin,Xinjiang[J].Acta Micropalaeontologica Sini⁃ca,1993,10(4):363-395.

[7]丘东洲,张继庆,陈新发,等.准噶尔盆地西北缘三叠-侏罗系储层成岩与评价[M].成都:成都科技大学出版社,1994.

Qiu Dongzhou,Zhang Jiqing,Chen Xinfa,et al.Reservoir sedimen⁃tology,diagenesis and evaluation of Triassic and Jurassic systems in the northwestern margin of Junggar basin[M].Chengdu:Chengdu University of Science and Technology Press,1994.

[8]刘顺生,焦养泉,郎风江,等.准噶尔盆地西北缘露头区克拉玛依组沉积体系及演化序列分析[J].新疆石油地质,1999,20(6):485-489.

Liu Shunsheng,Jiao Yangquan,Lang Fengjiang,et al.Sedimentary systems and evolution sequence of Karamay formation in outcrop ar⁃ea,northwestern margin of Junggar basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,1999,20(6):485-489.

[9]彭希龄,袁文贤,刘朝荣,等.准噶尔盆地小泉沟群与仓房沟群接触关系辨正[J].新疆石油地质,2011,32(1):92-96.

Peng Xiling,Yuan Wenxian,Liu Chaorong,et al.Approach to con⁃tact relation between the Xiaoquangou group and Cangfanggou group in Junggar basin[J].Xinjiang Petroleum Geology,2011,32(1):92-96.

[10]罗正江,王睿,赵建华,等.准噶尔盆地西北缘晚二叠世-侏罗纪大孢子组合[J].新疆地质,2007,25(3):243-247.

Luo Zhengjiang,Wang Rui,Zhao Jianhua,et al.Late Permian-Middle Jurassic megaspores assemblages in the north⁃west area,Junggar basin[J].XinjiangGeology,2007,25(3):243-247.

[11]中国地质科学院地质研究所.陕甘宁盆地中生代地层古生物,上册[M].北京:地质出版社,1980.

Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences.Me⁃sozoic stratigraphy and paleontology of the Shaanxi-Gansu-Ningx⁃iabasin.Vol.1[M].Beijing:Geological PublishingHouse,1980.

[12]斯行健.陕北延长层植物群的对比及其地质时代[J].古生物学报,1956,4(1):25-44.

Sze H C.The correlation and the age of the Yenchang flora,north⁃ern Shensi[J].ActaPalaeontologicaSinica,1956,4(1):25-44.

[13]史骁,张炜,喻建新,等.新疆南、北天山克拉玛依组植物化石[J].地质科技情报,2014,33(1):60-66.

Shi Xiao,Zhang Wei,Yu Jianxin,et al.The flora from Karamay for⁃mation in the south and north of Tianshan mountain,Xinjiang[J]. Geological Science and Technology Information,2014,33(1):60-66.

[14]斯行健.新疆西北部准噶尔盆地中生代含油地层的植物群[J].古生物学报,1956,4(4):461-476.

Sze H C.The fossil flora of the Mesozoic oil⁃bearing deposits of the Dzungaria basin,northwestern Sinkiang[J].Acta Palaeontologica Sinica,1956,4(4):461-476.

[15]陈丕基,McKenzie K G,周汉忠.新疆晚三叠世哈萨克虫动物群的进一步研究[J].古生物学报,1996,35(3):272-302.

Chen Peiji,McKenzie K G,Zhou Hanzhong.A further research in⁃to Late Triassic Kazacharthra fauna from Xinjiang Uygur Autono⁃mous Region,NW China[J].Acta Palaeontologica Sinica,1996,35(3):272-302.

[16]雍天寿,魏景明,杨瑞麒,等.克拉玛依鲎虫化石群的发现及其地质意义[J].新疆石油地质,1994,15(1):37-43.

Yong Tianshou,Wei Jingming,Yang Ruiqi,et al.Discovery and geologic significance of Karamay Apus fossil fauna[J].Xinjiang Petroleum Geology,1994,15(1):37-43.

[17]苏德造.新疆阜康三叠纪一新古鳕类[J].中国科学院古脊椎动物与古人类研究所甲种专刊,1978,第十三号:55-59.

Su Dezao.A new Triassic palaeoniscoid fish from Fukang,Sinkiang[J].Memoirs of the Institute of Vertebrate Paleontology and Paleo⁃anthropology AcademiaSinica,1978,13:55-59.

[18]杨基端,孙素英.新疆北部准噶尔盆地三叠纪和侏罗纪大孢子组合[M].中国地质科学院地质研究所,新疆石油管理局勘探开发研究院.新疆北部二叠纪-第三纪地层及孢粉组合.北京:中国环境科学出版社,1990:152-180.

Yang Jiduan,Sun Suying.Triassic and Jurassic megaspores assem⁃blgaes from Junggar basin,Xinjiang[M].Institute of Geology,Chi⁃nese Academy of Geological Sciences,Research Institute of Explo⁃ration and Development,Xinjiang Petroleum Administration.Perm⁃ian to Tertiary strata and palynological assemblages in the north of Xinjiang.Beijing:China Environment Science Press,1990:152-180.

[19]王鑫甫.准噶尔盆地三工河组标准剖面孢粉植物群[J].微体古生物学报,2000,17(3):299-306.

WangXinfu.Microfloras from the type section of the Sangonghe for⁃mation in the Junggar basin[J].ActaMicropalaeontologicaSinica,2000,17(3):299-306.

[20]崔炜霞,曾光艳,朱红卫,等.新疆焉耆盆地博湖坳陷早侏罗世大孢子及孢形体化石[J].微古生物学报,2004,21(3):292-308.

Cui Weixia,Zeng Guangyan,Zhu Hongwei,et al.Early Jurassic megaspores and palynomorphs from the Bohu depression,Yanji ba⁃sin,Xinjiang,NW China[J].Acta Micropalaeontologica Sinica,2004,21(3):292-308.

[21]李俊飞,吴胜和,许长福,等.克拉玛依油田一中区上克拉玛依组沉积相研究[J].陕西科技大学学报,2013,31(6):99-104.

Li Junfei,Wu Shenghe,Xu Changfu,et al.Research on sedimenta⁃ry facies of the Upper Karamay formation in middle block 1 of Karamay oilfield[J].Journal of Shaanxi University of Science& Technology,2013,31(6):99-104.

[22]中国地质科学院地质研究所,新疆地矿局地质科学研究所.新疆吉木萨尔大龙口二叠-三叠地层及古生物[M].北京:地质出版社,1986.

Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,In⁃stitute of Geology,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Re⁃sources.Permian and Triassic strata and fossil assemblages in the Dalongkou area of Jimusar,Xinjiang[M].Beijing:Geological Pub⁃lishingHouse,1986.

Restudy on the Age of Karamay Formation in Northwestern Margin of Junggar Basin

LUO Zhengjiang1a,SHI Tianming1a,TANG Peng2,3,HUANG Pin3,ZHENG Daran3,WAN Mingli3,WANG Xu1b,YIN Yong4

(1.PetroChinaXinjiangOilfield Company,a.Research Institute of Experiment and Detection,b.Low Efficient Oilfield Development Company,Karamay,Xinjiang 834000,China;2.State Key Laboratory of Paleobiology and Stratigraphy,Nanjing,Jiangsu 210008,China;3.NanjingInstitute of Geology and Paleontology,CAS,Nanjing,Jiangsu 210008,China;4.MOE Key Laboratory of Coast and Island Development,School of Geographic and Oceanographic Sciences,NanjingUniversity,Nanjing,Jiangsu 210023,China)

The age and subdivision of the Triassic Karamay formation in the northwestern margin of the Junggar basin are quite different in references,which have negative impact on the related geological researches and thepetroleum production.Based on reserches on Trassic biostratigraphy and fossils collected by present work,this paper makes comprehensive studies on the biostratigraphy of surface and subsur⁃face.By the discovery of Late Triassic Danaeopsis fecunda from the S7sand unit of the lower member of the Karamay formation,this paper proposes that the age of the upper member of the Karamay formation in the northwestern margin of the Junggar basin should be Late Trias⁃sic,while that of the lower member of it should be late Middle Triassic to early Late Triassic;the boundary between the Middle Triassic and the Upper Triassic is located in the S7sand unit.The Karamay formation overlies unconformably the underlying Baikouquan formation,and the deposits of late Early Triassic and early⁃middle Middle Triassic.The piedmont of the Zaire mountain appeared to be an eroded area in the Early⁃Middle Triassic and receive depositsin the Late Triassic,experiencing the evolution of the sedimentary facies from alluvial fan,braided river to lacustrine sedimentary systems.In the middle⁃late Late Triassic,the sedimentary stage of the Baijiantan formation was de⁃posited in open lacustrine basin.

Junggar basin;northwestern margin;Karamay formation;Middle Triassic;Late Triassic;biostratigraphy

TE111.3

A

1001-3873(2015)06-0668-14

10.7657/XJPG20150607

2015-04-13

2015-10-08

罗正江(1972-),男,四川南充人,高级工程师,硕士,石油地质,(Tel)0990-6886231(E-mail)luozj@petrochina.com.cn.