中国能源消费行业碳排放研究——基于“碳排”投入产出表的编制*

胡 尧,饶光明

(重庆工商大学a.长江上游经济研究中心;b.经济管理实验教学中心,重庆 400067)

引言

随着全球气候变暖,环境问题日益突出,低碳问题成了当今各国经济学者在探讨经济发展时不可忽视的重要议题。2013年联合国环境规划署在发布《2013年排放差距报告》中指出,目前全球温室气体排放量已超过2020年的目标,各国应采取进一步的减排行动。如果本世纪末全球平均气温比工业革命前的水平上升超过2℃,那么对环境造成不可逆转破坏的风险会显著增加。[1]

为了控制温室气体排放,2009年中国政府宣布到2020年单位GDP温室气体排放比2005年下降40%~45%的行动目标,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展中长期规划。[2]随后,国务院发布《“十二五”控制温室气体排放工作方案》,提出了到2015年实现单位国内生产总值二氧化碳排放比2010年下降17%的目标要求,出台了各种措施和方案,并将二氧化碳减排任务具体到各省市自治区。[3]但是,实际执行中仍面临诸多问题的困扰和阻挠,因此,有待加强我国碳排放的相关研究,进一步摸清家底,提出针对性更强的措施建议。

本文研究编制了中国“碳排”投入产出表,细化到部门层面,深入分析各产业部门的直接碳排以及它们之间的间接碳排情况,可以较为详细地摸清我国的碳排放情况,为调整和优化产业结构提供科学依据,因而具有十分重要的意义。

一、文献综述

利用投入产出表研究碳排放问题,可以更加透彻全面的分析国家、地区以及产业间的碳排情况,科学定量研究碳排放。特别是在涉及隐含“碳排”的问题上,投入产出法更是表现出了突出的优越性,正日益成为当前学术界研究“碳排”问题的主流工具。

在国外,Richard Wood and Christopher J.Dey(2009)[4]利用投入产出法从生产角度和最终产品使用角度分别对2005年澳大利亚344部门的碳足迹进行非常深入细致的研究。Keisuke Nansai等(2009)[5]从最终产品消费角度,采用全球关联投入产出模型(GLIO,global link input-output),基于多达804个日本经济部门以及230个其他国家和地区,对日本的食品以及普通消费品的隐含碳问题进行了研究。Thoms Wiedmann 等(2010)[6]利用多区域投入产出模型(MRIO,Multi-Regional Input-Output),将全球系统分为英国、OECD中的欧盟国家、OECD中的余下国家以及其他国家四个部门,重点研究了英国1992年至2004年间国际贸易中的隐含碳问题。

在国内,陈迎、潘家华、谢来辉(2008)[7]从内涵能源的概念出发,应用基于投入产出表的能源分析方法,定量研究了2002—2006年中国外贸进出口商品中的内涵能源问题。陈红敏(2009)[8]分析了2002年中国各部门最终消费和使用中的隐含碳排放情况。魏本勇等(2009)[9]使用投入产出法,结合部门能源消费数据,从最终需求的角度对2002年中国进出口贸易中的国家和部门的碳排放进行了评估。曹俊文(2011)[10]根据江西省1992—2007年投入产出表,运用投入产出模型,对江西省产业部门直接碳排放强度和完全碳排放强度进行测算和分析。张纪录(2012)[11]分别从总量行业和贸易伙伴等层面对我国2002—2009年的出口隐含碳排放进行了动态的考察。袁宇杰和蒋玉梅(2013)[12]基于投入产出模型从终端消费角度核算了2007年山东省旅游的碳排放。

纵观已有文献可发现,国外学者在研究国外碳排放问题上比国内学者拥有更详尽的基础数据优势,所研究的对象或部门更加细致和深入,碳排放来源更加全面,所得结果也更为可靠。国内学者多聚焦于国际贸易中的隐含碳或者碳泄漏问题,对基于区域整体的碳排放研究居多,而对区域内各部门碳排放的细化研究偏少,同时存在能源分类不够细化,挖掘碳排放来源不够明确等问题,因而得出的研究结论不够科学,提出的对策建议可操作性不够强。本文从方法学上入手,通过对价值投入产出表引入碳排放数据进行扩展改造,同时在数据可获得前提下,尽可能细化国民经济各部门的分类和能源消耗的分类,从生产和消费两方面同时直观地呈现全社会各部门之间的碳排放关联效应,并获取了尽可能精确的数据进行分析并给出相应地对策建议。

二、研究方法及数据

本文通过对地区价值型投入产出表为基础进行改造、扩展加入碳排量信息,构建起地区“碳排”投入产出表,然后设计一系列碳排系数进而对各部门之间的碳排情况进行分析。

基于数据的可获得性和现实可操作性,本文研究的碳排量仅包括各部门燃烧消耗化石能源所排放的二氧化碳,不包括其他温室气体排放,也不包括非燃烧活动排放的二氧化碳,如水泥生产过程中化学反应所产生的二氧化碳排放量(以下简称碳排量或“碳排”),更不包括人与动物呼吸所排放的二氧化碳。

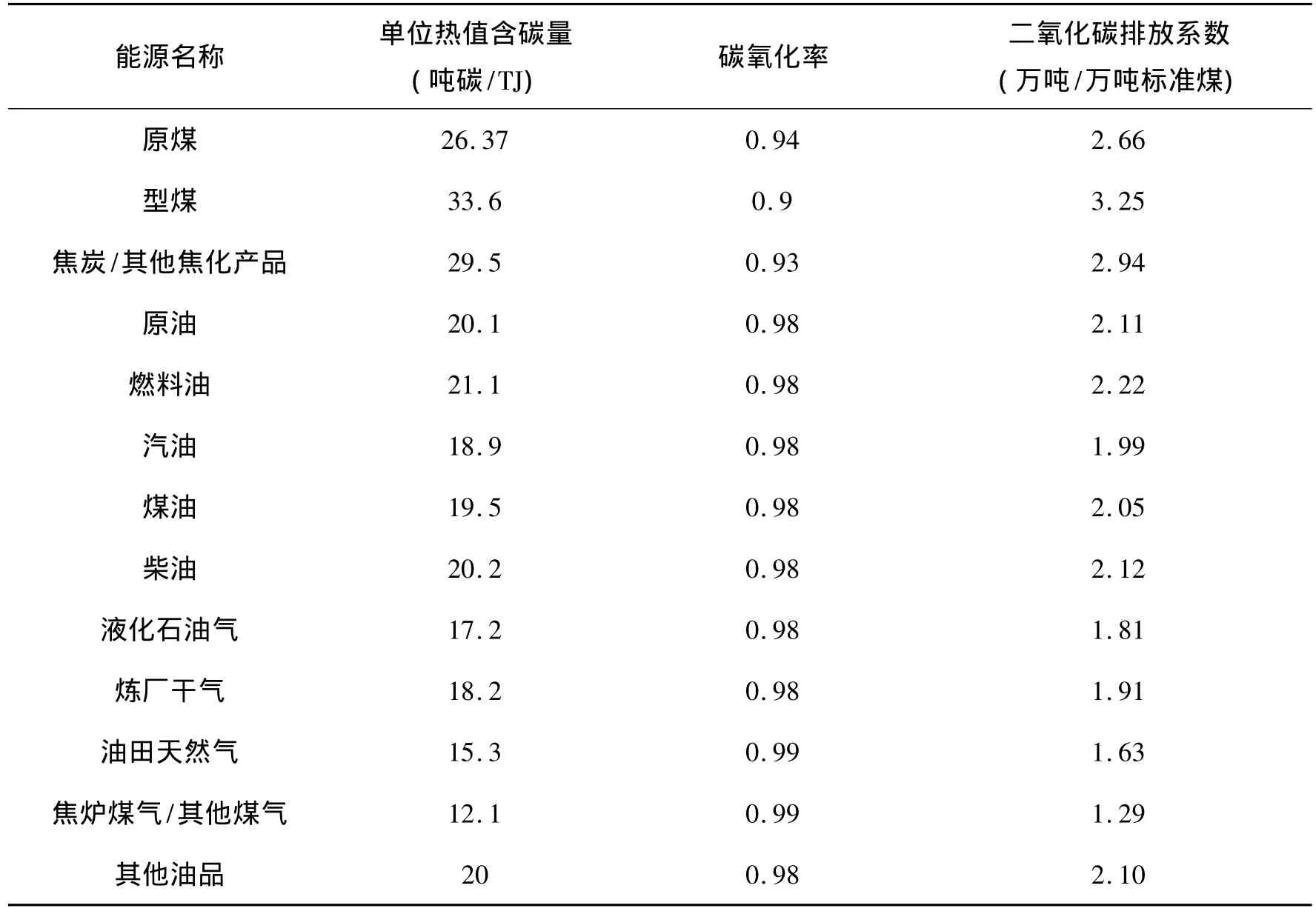

(一)碳排放投入产出表的编制

1.基础数据收集。主要数据来源于《2007年中国投入产出表(135部门)》和《2008年中国能源统计年鉴》,这里主要选择了其中2007年中国能源平衡表(标准量)、工业分行业终端能源消费量(标准量)作为能源消费的基础数据,这里终端消费数据的选择避免了一次、二次能源带来的重复计算。而计算各种化石能源燃烧后的二氧化碳排放系数所需的数据:单位热值含碳量、碳氧化率主要参考《省级温室气体清单编制指南》(发改办气候[2011]1041号)、《2006年IPCC国家温室气体清单指南》以及相关网站信息,结果见表 1。[13][14]

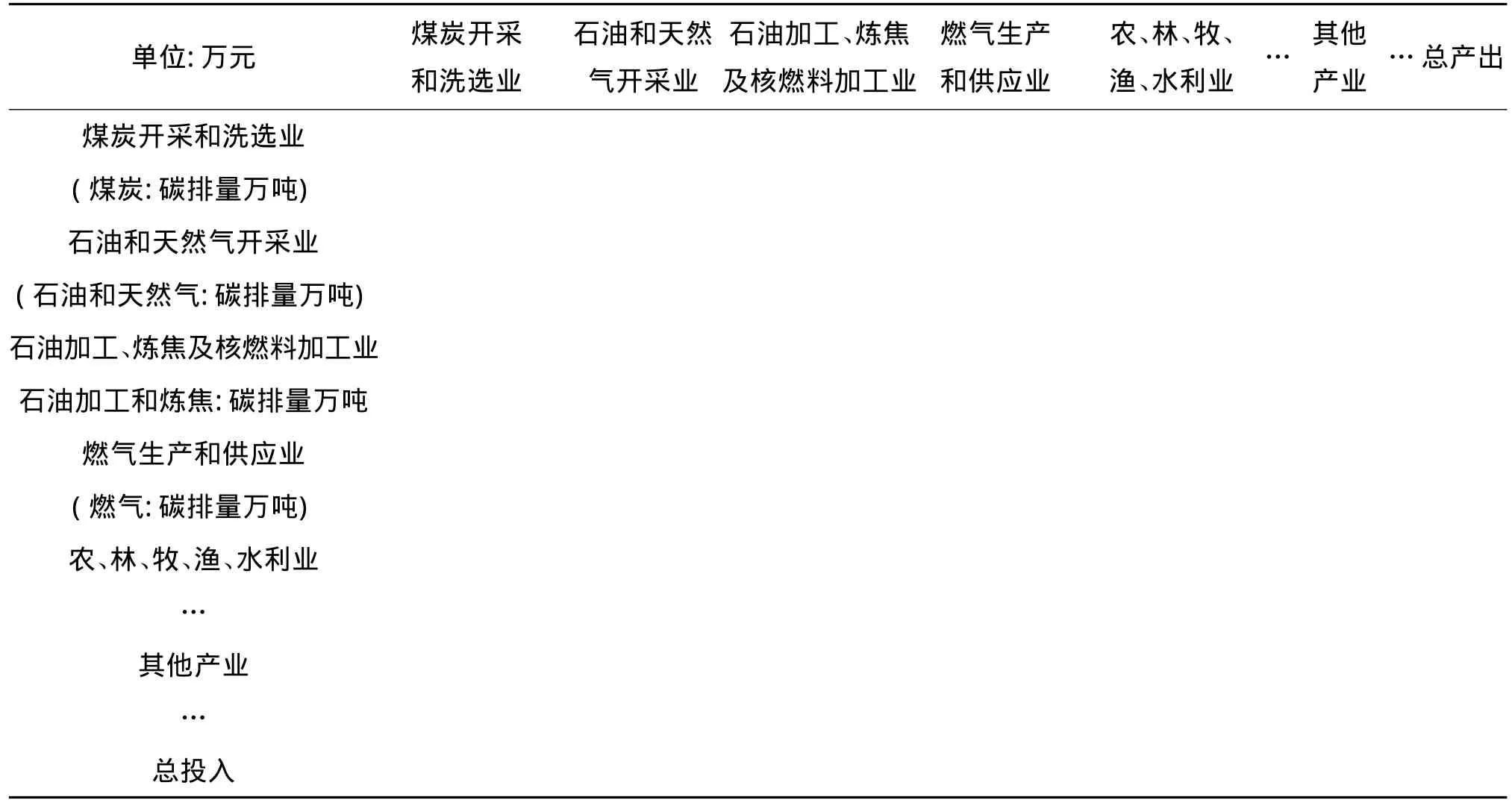

2.部门调整与合并。将2007年中国投入产出表中的部门与2008年中国能源统计中的部门分别进行合并,调整为口径基本相同的部门。合并原则是在保持口径基本相同的情况下,尽量保留最多的部门。经合并后,本文2007年中国“碳排”投入产出表共有43个部门,同时确定了能源部门为4个:煤炭开采和洗选业,石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,燃气生产和供应业。在能源统计中常把电力、热力的生产和供应业也作为二次能源部门,但由于终端各部门对该部门的产品电力、热力消耗时的直接碳排放量为零,因本文研究方法需要,在“碳排”投入产出表中未将其列为能源部门。

表1 各能源燃烧二氧化碳排放系数

3.能源产品识别及碳排放量计算。依照2007年能源平衡表(标准量)中所列能源产品(17种),对4个能源部门的能源产品进行识别和分类,其中对石油和天然气开采业与燃气供应业的产品的区分,主要依据《中国2007年投入产出表编制方法》[15]对最终产品消费的分类,将原油、液化石油气、天然气归入石油和天然气开采业,而焦炉煤气和其他煤气归入燃气供应业。然后,利用各种化石能源燃烧后的二氧化碳排放系数计算各部门消耗各能源部门产品所对应的二氧化碳排放量。

4.地区“碳排”投入产出表编制。首先调整部门顺序,将4个能源部门置于43个部门价值型投入产出表(单位为万元)的前4行和前4列,其他非能源部门顺序不变;然后在每行能源部门下方另扩展一行填放该部门的能源产品提供给各部门消耗所产生的二氧化碳排放量数据(单位为万吨),其中增加行的标题以相应能源部门的主要产品命名,比如在煤炭开采和洗选业下方填煤炭,在完成了4行碳排放信息的扩展后便完成了整个碳排投入产出表的编制,样表见表2。

对所编“碳排”投入产出表做两点说明:

(1)对各部门能源消耗数据的处理问题。本文对二次能源生产部门中电力、热力生产和供应部门,炼焦部门的能耗数据进行特殊处理。在炼焦过程中,煤炭经不充分燃烧转化为焦炭,煤炭中的大部分的碳仍然在焦炭中,只有少部分碳转化为二氧化碳,同时由于缺乏在炼焦过程中相应碳排量数据,所以“碳排”投入产出表中将炼焦过程中的碳排量近似处理为零。而在由煤炭等能源转化为电力、热力的过程中,化石能源燃烧会产生的大量二氧化碳,电力、热力生产和供应部门的终端能耗数据却没有包含这部分数据,这样会导致该部门的碳排放量被明显低估,因此在处理该部门的能源消耗数据时应该由终端能耗数据加上加工转换时所消耗的相应能源数据。

(2)此表为后续分析的基础,它仅反映了各部门直接燃烧化石能源所产生的碳排放量,未反映间接碳排放量。比如电力部门消耗煤炭所产生的碳排放量全部计入电力部门,其他部门使用电时的碳排放量为零。通过下文设计的完全碳排系数可以测度和反映各部门的间接碳排情况。

表2 地区“碳排”投入产出表样表

(二)碳排放系数设计

为了便于进一步深入分析各部门的碳排情况,本文共设计了6个碳排系数以辅助分析。

1.直接碳排系数dij

式中:xij表示第j个部门消耗第i能源部门产品所排放的二氧化碳量,Xj表示第j个部门的价值总产出。这个指标表示第j个部门生产单位总产出而直接消耗第i个能源部门产品所排放的二氧化碳量。由于只有k个能源部门,所以由它构成了k×n矩阵,每一个元素实际反映了每个部门生产1元总产品所分别消耗各能源部门产品所排放的二氧化碳量。

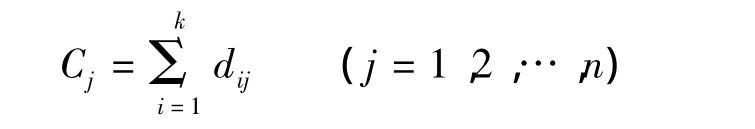

2.直接综合碳排系数Cj

式中:k为能源部门的数量,n为部门总数。这个指标表示第j个部门生产单位总产出而直接消耗各个能源部门产品所排放的二氧化碳总量。它是每列直接碳排系数的加总,实际反映了每个部门生产1元总产品所排放的二氧化碳量。

3.完全碳排系数etj

式中:C^为由直接综合碳排系数Cj组成的对角矩阵,I为n×n的单位矩阵,B为投入产出价值表n×n的完全消耗系数矩阵。eij反映了第j个部门生产单位最终产品通过完全消耗第i部门产品所排放的二氧化碳量,E为由eij构成的n×n方阵。其中,C^I反映了全社会使用各种最终产品产生的二氧化碳直接排放量,C^B反映了这些最终产品生产过程中所消耗的一轮又一轮中间产品所体现的二氧化碳排放量,二者之和便反映了完全碳排。

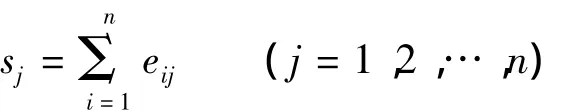

4.完全综合碳排系数sj

式中:n为部门总数。这个指标表示第j个部门生产单位最终产品通过完全消耗各种产品所排放的二氧化碳总量。它是完全碳排系数的列向加总,实际反映了每一个部门生产1元最终产品所完全排放的二氧化碳总量。

5.碳排影响力系数Fj

Fj表示第j部门的碳排影响力系数,分子为第j部门生产单位最终产品所带动全社会各部门完全排放的二氧化碳总量,即该部门完全综合碳排系数。分母为全社会各部门平均每生产一件最终产品完全排放的二氧化碳总量。它作为一个相对系数,实际反映了国民经济中某一部门生产一单位最终产品,对各部门所产生的碳排放影响的波及程度。Fj越大,说明在第j部门的拉动下,全社会各部门完全排放的二氧化碳量就越多,该部门就应该成为全社会的减排的重点对象。

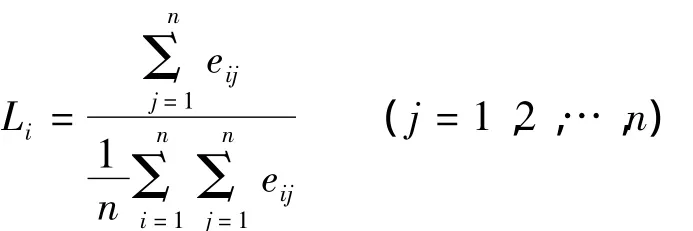

6.碳排感应力系数Li

Li表示第i部门的碳排感应力系数,分子为全社会生产一单位最终产品带动第i部门完全排放的二氧化碳量,分母为全社会生产一单位最终产品带动影响各部门完全排放的二氧化碳量的平均值。同样作为一个相对系数,它实际反映了国民经济中每产生一单位最终产品对第i个部门的生产碳排放量影响的波及程度。Li越大,说明在全社会各部门的生产拉动影响下,第i部门完全排放的二氧化碳量就越多,该部门也应该成为减排的重点。

三、实证分析

利用所编制的“碳排”投入产出表和相关“碳排”系数对2007年中国各部门碳排情况进行实证分析。其中涉及净出口产品分析时,本文假设国外投入产出表中各部门的技术关联情况与国内完全一样,并且存在相同的能耗“碳排”效率。

(一)直接“碳排”分析

直接“碳排”是从产品生产的角度对各部门“碳排”情况进行分析,可以直观看出哪些是全社会碳排放量的直接贡献者,方便找到高碳排放部门和分析其高碳排放量的主要因素。

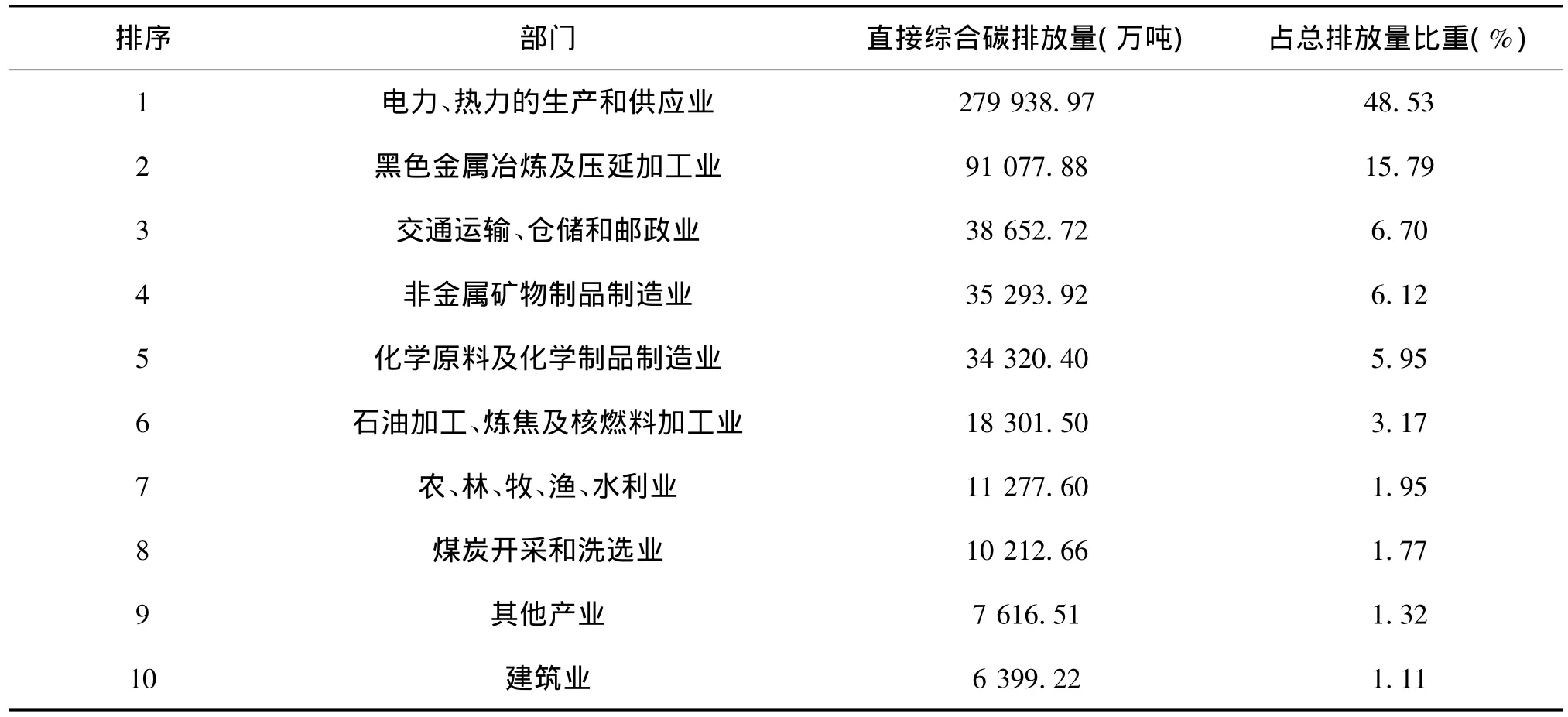

表3 中国2007年直接综合碳排放量最高的10个部门及占比

表3给出了2007年中国直接综合碳排放量排名前十的部门。直接综合碳排放量是各部门直接消耗四个能源部门产品所排放的二氧化碳总量。可以看出,前十名大部分属于重化工部门,其中,电力、热力生产和供应业是直接碳排放量最多的部门,接近占全社会各部门总碳排放量的1/2,它与黑色金属冶炼及压延加工业,交通运输、仓储和邮政业,非金属矿物制品制造业,化学原料及化学制品制造业这四部门一起共排放全社会总碳排量的86.25%。这说明,这些部门是全社会完成减排目标时需要重点关注的部门。此外,通过计算,当年居民最终消费的直接碳排放量为26 049吨,如果将其看作另外一个部门的话,贡献了整个社会碳排放量4%,在各部门中高于石油加工、炼焦与核燃料加工业排第六,这表明加强全民的低碳意识也是一个重要的减排途径。

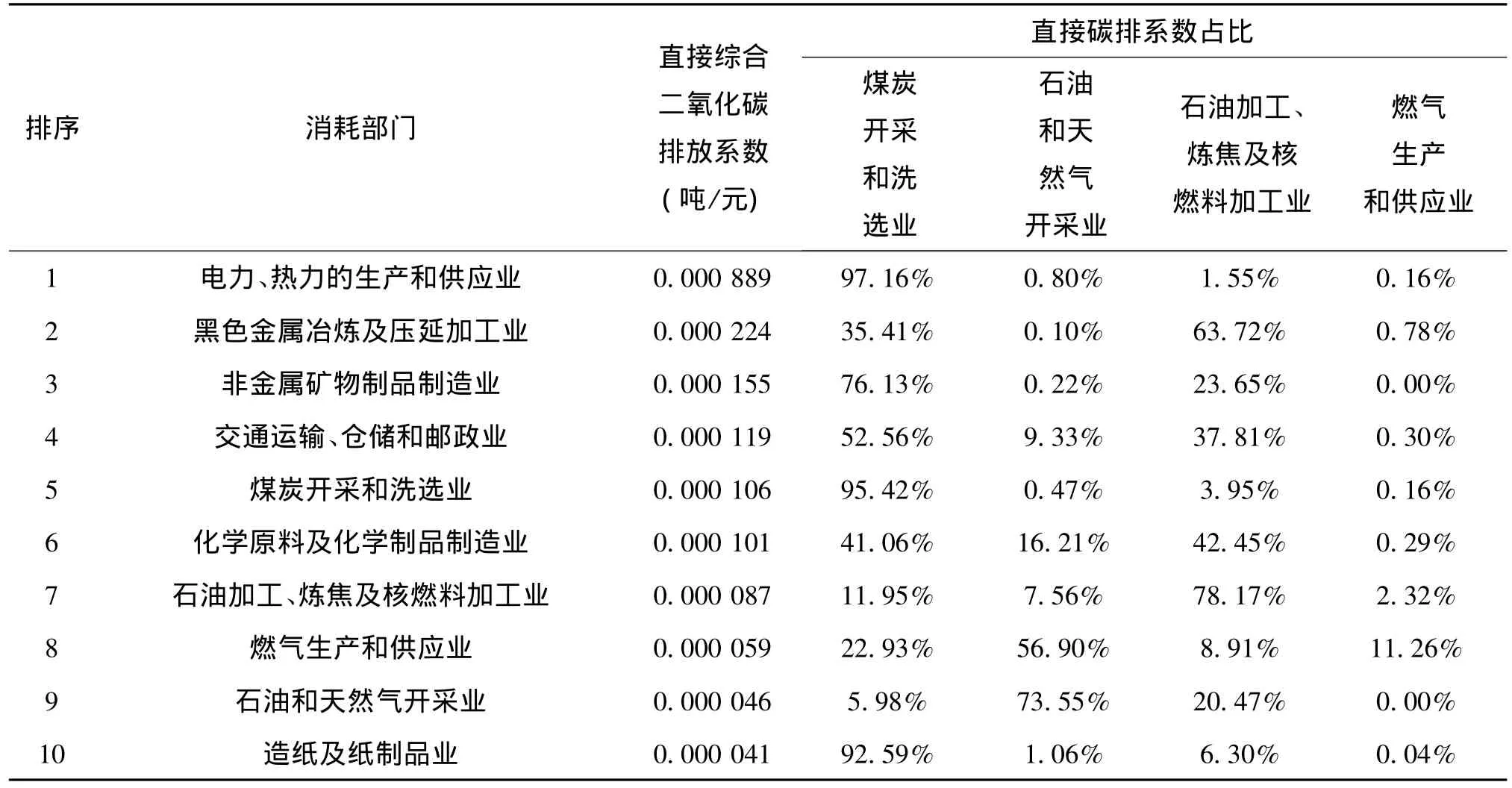

表4 中国2007年直接综合碳排放系数最高的10个部门及分解

表4列出了直接综合碳排放系数最高的10个部门以及相应综合系数的分解情况。直接综合碳排放系数将部门的碳排放量和其经济产出相联系,反映了各部门的碳排放强度情况,该系数值越高说明其低碳经济产出效率越低,因为同样生产一单位产出却排放了更多的二氧化碳。结合表3可以看出,前四名基本没变,而电力、热力生产和供应业不仅是直接综合碳排量最高的部门,而且也是直接综合碳排放系数最高的部门,它每生产一元总产出需要排放二氧化碳889克,是排名第二黑色金属冶炼及压延加工业的4倍,是排名第十造纸及纸制品业的20倍。而从系数分解可以发现,这其中有97.16%是来自对煤炭的消耗所产生的,这充分说明电力、热力生产和供应业是减排工作的重中之重,解决途径是:一方面要加大对水电、风电、核电等清洁能源的发展力度,另一方面也要大力进行科技创新提高对煤炭发电发热的效率。

(二)完全“碳排”分析

完全“碳排”是从最终产品的使用角度分析二氧化碳的完全排放,它可以反映某一最终产品在整个生产过程中所涉及的直接或间接“碳排”情况,也就是从全过程的视角,深入认识每个最终产品上所“凝结”的“碳排”信息,这有助于更加全面分析和认识整个国民经济运行中的碳排放情况。

表5给出了完全综合碳排量排名前十的部门以及其占比情况。完全综合碳排量是由完全碳排系数乘以部门最终产品价值所得。对比表3可以发现,从最终产品使用角度得到完全综合碳排放量的排名与从生产产品角度得到直接综合碳排量的排名有很大的不同:直接碳排放量中排名靠后的建筑业和其他产业在完全综合碳排量中排名跃居第一、二,占比分别到达了35.01%和14.14%,两者之和将近全社会碳排量的1/2,并且前十名大部分是电子、设备工业和服务行业等这些看起来与化石能源消耗并没有直接联系的部门,而那些直接综合碳排放量排名靠前的大部分重化工业部门在利用全过程视角分析时跌出了前十。这主要有两方面的原因:一方面,在完全碳排视角下,电热、金属冶炼与加工、非金属矿物制品等直接“高碳”综合系数部门的产品经过多轮次消耗,将自己的直接碳排量转移到消耗它们产品的其他最终产品中,比如建筑业因大量使用钢材、水泥、电力等高直接碳排系数的产品,提高了其自身完全综合碳排系数(332克/元);另一方面,以最终产品为主的产品部门在拥有较高的价值产出时,也直接促成了完全综合碳排量的提高,建筑业尽管完全碳排系数排名未进前十,但由于拥有很高的最终产品产出价值(6万亿元),使得其完全综合碳排量第一,同样的情况在其他产业这个部门也很明显(117克/元,7万亿元)。

表5 中国2007年完全综合碳排放量最高的10个部门及占比

因此,分析讨论节能减排问题,不能仅仅只强调对重化工企业的直接减排问题,同时还需要从完全碳排的视角,通过提高最终产品为主的各部门减少中间产品的利用率来达到减排目的。

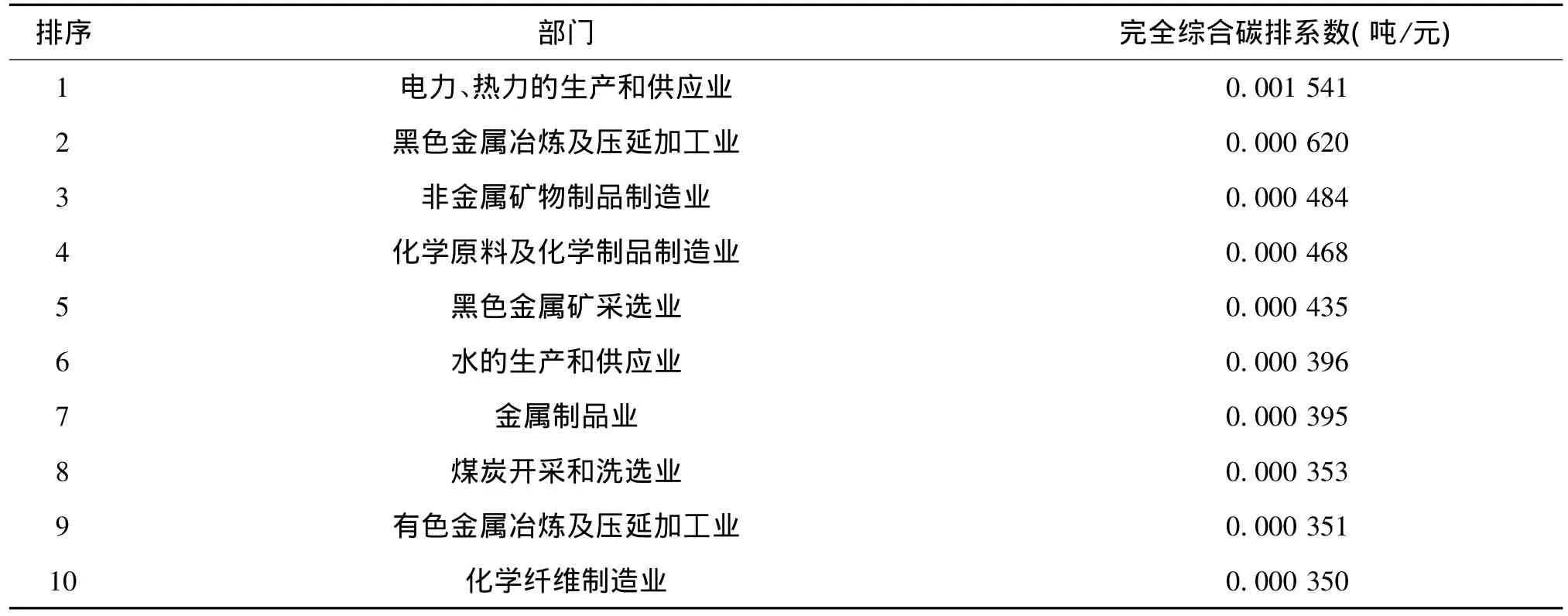

表6 中国2007年完全综合碳排放系数最高的10个部门

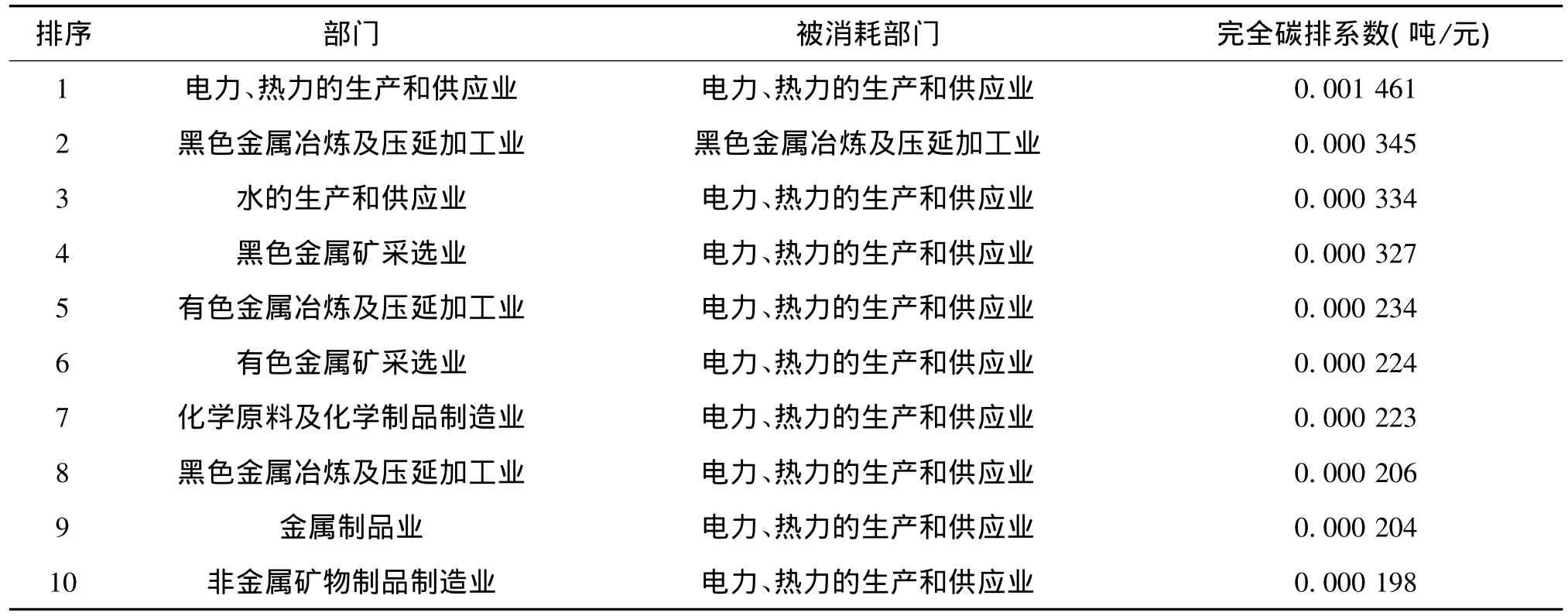

完全综合碳排系数表明了某一部门生产一单位最终产品全社会的碳排放量。从表6可知,电热生产与供应部门仍旧是最高的,意味着每生产一元钱的电或热,全社会所排放二氧化碳量为1 541克,几乎是直接消耗能源的碳排放的两倍。同时可以发现,完全综合碳排系数排名前十的部门与直接综合碳排放系数大部分一致,基本都是重化工部门,原因在于在投入产出关联效应中各部门对自身的依赖和消耗总是最高的。此外,电热生产与供应部门的高碳排放强度也导致了众多依赖电热产品的部门完全碳排放系数的高企,完全碳排系数是某一部门生产一单位最终产品,另一部门为其排放的二氧化碳量。表7说明了这一情况:排名前十的完全碳排放系数中,有9个部门是因为大量消耗电热部门的产品所引起的。因此,无论从直接“碳排”角度还是完全“碳排”角度,电力、热力生产与供应部门是重点的减排目标部门,同时也得到了另一个减排的途径,就是提高全民的节电意识,从日常生活做起。

表7 10个最高的完全碳排放系数

(三)“碳排”影响力和“碳排”感应度分析

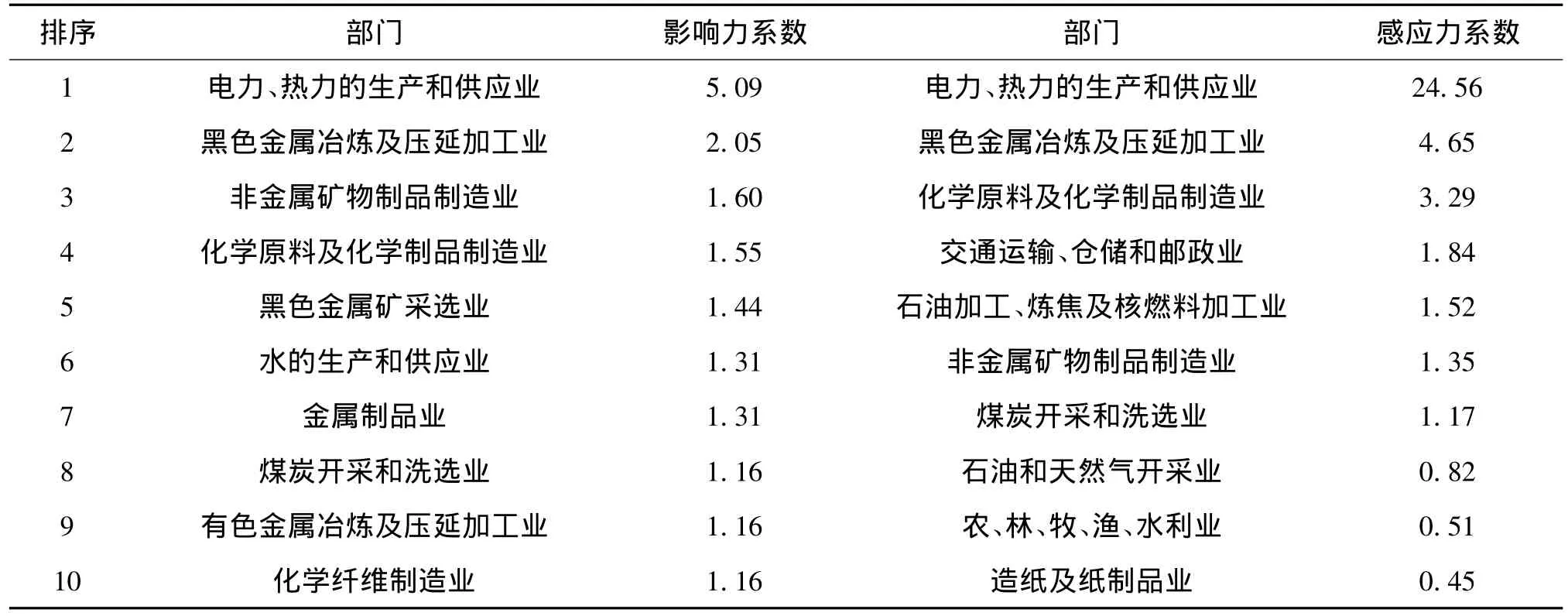

表8 2007年中国“碳排”影响力系数和感应度系数分析

表8列出了影响力系数和感应力系数排名前十的部门。影响力系数和感应力系数均大于其他部门的是电力、热力生产与供应业,黑色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品制造业,化学原料及化学制品制造业,石油加工、炼焦及核燃料加工业(影响力系数为1.13),非金属矿物制品制造业和煤炭开采和洗选业;表明这些部门不仅对全社会碳排放量有较强的带动作用,而且其完全碳排放量受全社会单位最终产出的拉动影响明显,是当之无愧的减排重点关注部门。其中尤其以电热部门为重中之重,其碳排影响力系数是5.09,碳排感应度系数更是达到惊人的24.56,分别是排名第二位黑色金属冶炼及压延加工业的2.5倍和5倍,意味着电热部门在全社会碳排放体系中占据绝对领先地位,这与此前的分析结果也是基本一致。

(四)进出口隐含“碳排”分析

隐含“碳排”也称转移“碳排”,通过对净出口隐含“碳排”的分析,可以更加真实地反映对外贸易中碳排放情况。对外贸易中的隐含“碳排”即净出口完全综合碳排放量等于部门净出口值乘以其完全碳排系数,净出口的正负值便决定了隐含碳排放量的正负。隐含碳排放量为正表明本国为国外提供了更多产品所产生的净二氧化碳量排放量,负数则说明国外为本国的消费承担了更多二氧化碳排放量。通过计算,发现43个部门中共有28个部门的净出口完全综合碳排量为正,主要集中在终端产品为主的部门,有13个部门的净出口完全综合碳排量为负,大多集中在以中间产品为主的部门,最终总的净碳排放量为45 792.61万吨,表明中国在对外贸易中为世界提供了大量物美价廉的产品,并为此承担了如此多的净二氧化碳排放量,相当于全国总碳排放量的8%。表9列出了净出口完全综合碳排放量排名前十的部门(正/负)。

表9 2007年中国净出口产品的完全综合碳排放量排名(正/负)

四、结论

通过改进投入产出模型,本文编制了中国“碳排”投入产出表和设计了相应系数,从生产和最终产品消费两个方面研究了2007年我国国民经济各部门的碳排放情况。结果表明:第一,从直接碳排放角度,传统重工业为碳排放的主要部门,其中电热生产供应部门最高,占全社会总碳排放量48.53%,而这其中97.5%的碳排量都是通过消费煤炭部门产品所产生的,并且该部门单位价值产出的碳排放量最高,每产生一元电或热所直接排放的二氧化碳量为889克;第二,从完全碳排放角度,建筑业、其他部门为主要的碳排放部门,而电热部门依旧是完全综合碳排放系数最高的部门,每生产一元电热全社会需要排放1 541克二氧化碳,与电热部门有紧密技术关联的部门都拥有较高的完全碳排放系数;第三,2007年我国碳排放强度是美国的4倍,中国有着巨大的减排潜能;第四,从“碳排”影响力和感应度角度分析,电力、热力产生和供应部门在全社会碳排放体系中占绝对的主导地位;第五,从进出口隐含碳角度分析,我国通过国际贸易为国外承担的净二氧化碳排放量达到了全社会总碳排放量的8%。[16]

结合直接“碳排”和完全“碳排”两方面的结论,为减排提供如下建议:第一,关注电热生产与供应部门、冶金、化工等传统重化工业部门,加强碳排放监控,鼓励企业对能源利用方面和碳吸收方面的研发的投入;[17]第二,重点关注电力部门,大力发展水能、风能、太阳能、核能等清洁能源,降低火电在全国发电量中的比重,提高火电发电效率;第三,针对全社会各部门,大力鼓励企业发展节能产品,提高各产业领域的用电效率;第四,大力宣传生态文明建设,让低碳生活成为大众的生活习惯,提高群众的低碳意识,让人们意识到生活中消费的每一个产品都凝结着二氧化碳的排放,提倡节约和物品循环利用。

[1]IPCC.2013 Gap Report Strengthens Case for Wide-Ranging Global Action to Close Emissions Gap[EB/OL].http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=2755&ArticleID=9683&l=e.

[2]邵帅,杨莉莉,曹建华.工业能源消费碳排放影响因素研究——基于STIRPAT模型的上海分行业动态面板数据实证分析[J].财经研究,2010,36(11):16-27.

[3]中央政府门户网站.国务院关于印发“十二五”控制温室气体排放工作方案的通知[EB/OL].http://www.gov.cn/zwgk/2012-01/13/content_2043645.htm

[4]Richard Wood,Christopher J.Dey.2009:“Australia’s carbon footprint”,Economic System Research ,21(3):243-266.

[5]Kesisuke Nansai,Shigemi Kagawa,Yasushi Kondo,et al.2009:“Improving the completeness of productcarbon footprints using a global linkinput-output model:the case of Japan”.Economic Systems Research,21(3):267-290.

[6]Thomas Wiedmann,Richard Wood,Jan C.Minx,et al.A carbon footprint time series of the UK-results from a multiregion input-output model.Economic Systems Research,2010,22(1):19-42。

[7]陈迎,潘家华,谢来辉.中国外贸进出口商品中的内涵能源及其政策含义.经济研究,2008(7).

[8]陈红敏.包含工业生产过程碳排放的产业部门隐含碳研究[J].中国人口·资源与环境,2009(3).

[9]魏本勇,等.基于投入产出分析的中国国际贸易碳排放研究[J].北京师范大学学报:自然科学版,2009,45(4).

[10]曹俊文.江西省产业部门碳排放特征及减排途径——基于 1992—2007年投入产出分析[J].经济地理,2011,31(12).

[11]张纪录.中国出口贸易的隐含碳排放研究——基于改进的投入产出模型[J].财经问题研究,2012(7).

[12]袁宇杰,蒋玉梅.基于投入产出分析的旅游碳排放核算——以山东省为例[J].中南林业科技大学学报:社会科学版,2013(3).

[13]国家统计局工业交通统计司.中国能源统计年鉴2007[M].北京:中国统计出版社,2008.

[14]IPCC,马耳他国际翻译有限公司,译.2006年IPCC国家温室气体清单指南[R].东京:日本全球环境战屡研究所,2006.

[15]国家统计局国民经济核算司.中国地区投入产出表2007[M].北京:中国统计出版社,2011.

[16]李友俊,等.低碳城市评价指标体系构建[J].沈阳工业大学学报:社会科学版,2013,6(3):230.

[17]朱智洺,沈天苗,河冰雁.碳排放、贸易结构与产业转移研究综述[J].河海大学学报:哲学社会科学版,2013,15(2):62.

——《2013年中国机动车污染防治年报》(第Ⅱ部分)