网络外部性与企业市场进入研究

——基于市场份额演化的分析

陈慧慧

一、引言

网络外部性条件下,消费者更注重产品的网络效应,企业进入新市场所提供的产品能否得到消费者的认可不仅要受产品质量的影响,而且还与企业已有用户规模、产品相关的开发商数量有关。拥有大规模用户基础的企业往往可以通过模仿拥有质量优势的小企业产品实现成功的市场进入。例如腾讯公司开发的QQ农场模仿了开心农场,QQ游戏模仿了联众游戏大厅,这两个业务很快便打垮了竞争对手并占领了市场。腾讯的进入优势源自于其强大的用户基础,即直接网络外部性的作用。但同样的用户基础优势却没能帮助腾讯公司在视频网站与B2C电子商务领域的市场进入获得成功,原因是市场上生产与其产品具有兼容性产品的开发商数量较少,即受到了间接网络外部性的不利影响。通过现实中的这些案例可以说明,网络外部性的存在使得市场进入的影响因素发生了改变,传统经济条件下主要依靠质量优势的市场进入策略也不再完全适用于网络外部性市场的进入行为,尤其是对于已经具备一定用户基础的企业而言,其已有的用户规模显然是其开拓新市场的核心优势,但这种核心优势是否是完全的、绝对的、彻底的?直接网络外部性和间接网络外部性是如何影响其市场进入的呢?二者是否会对产品质量因素产生替代影响效应呢?如果答案是肯定的,那么替代影响程度又如何呢?这正是本文所要探讨和研究的问题。

本文在已有研究的基础上,为了分析网络外部性因素对企业市场进入的影响,首先建立了包含直接网络外部性、间接网络外部性及质量因素的CES效用函数,为消费者在新旧产品之间进行的选择提供了依据。其次构建了市场份额演化的动态模型,用于考察企业进入市场后不同时期所获取的市场份额。然后对模型中的参数进行不同的初始赋值后进行了实证分析,考察在直接网络外部性、间接网络外部性、质量因素的分别影响下,具有一定用户基础的企业在进入新市场后的不同时期所获得的市场份额的变化。最后,根据实证结果,结合现实中的产品特征,将新进入企业的产品类型分为用户驱动型、开发商驱动型及质量驱动型,并针对拥有不同类型产品的企业提出了有利于其市场进入获得成功的建议和具体措施。

二、文献综述

Katz和Shapiro(1986)[1]是对网络外部性条件下企业市场进入问题最早进行系统性分析的美国经济学家,他们从网络产品的互补性和兼容性特征出发首次提出了网络外部性的概念,并认为企业能否实现成功进入的关键是其是否拥有一项产品或技术的产权,产权使企业能够以渗透定价的方式利用前期的低价格优势吸引消费者,这样的先发优势能够帮助企业迅速达到临界用户基础,使其技术或产品实现市场进入。Farrell和Saloner(1986)[2]同样肯定了用户基础的积累对企业市场进入的重要作用,并进一步将用户规模与产品质量因素进行了对比分析,认为当新企业需要的用户基础较大,且其产品或技术与旧有技术相比没有更大的吸引力时,其市场进入是失败的;当新企业的产品或技术能够为消费者带来其他产品或技术无法提供的好处时,即便其不具备较大用户基础也能逐渐实现市场进入。Katz和Shapiro(1994)[3]则认为用户基础优势为企业进入带来的优势并不是绝对的,即便进入企业不具备较大的用户基础,也可以通过选择与产品兼容的策略实现市场进入。Klemperer(1987a)[4]及Farrell和Shapiro(1988)赞同用户基础优势对企业进入的关键作用,并探讨了如何在短期内获得较大的用户基础,他们认为企业可以通过阶段性定价实现市场进入,在第一阶段利用较低价格吸引消费者以积累用户基础,在第二阶段会利用转移成本和锁定效应提高产品价格获得更大的市场利润。这一阶段的讨论主要围绕着用户基础对企业市场进入的作用以及如何积累用户基础进行研究,也涉及了用户基础因素与质量等相关因素的对比分析,但对用户基础因素与其他影响因素的替代程度分析则较少体现,本文将通过考察网络外部性因素与质量因素的替代作用来弥补这一问题的研究。

早期对网络外部性条件下企业市场进入的研究较多地从供给方即企业主体的角度考虑,关注企业的进入策略选择问题,Shy(1996)[5]则首次从需求方即消费者角度出发,对消费者选择的影响因素进行了分析。在技术进步和网络规模因素下,被消费者接受的技术的持续时间和频率取决于:新技术的质量和网络规模是否存在替代或者互补效应;新技术和旧技术的可兼容程度;技术增长率和消费者规模。当新技术与旧技术完全兼容时,新技术会被消费者接受,能够实现市场进入;当完全不兼容且对消费者来说用户规模和技术质量是完全互补时,新技术一定不被接受,但当消费者认为用户规模与产品质量是完全可替代时,新技术则有可能被接受,企业有成功进入的可能。Shy的研究之后,关于企业市场进入的研究越来越多地关注需求方因素,消费者的异质性、兼容性产品或互补性产品的可获得性等也逐渐被作为影响新企业进入的因素考虑在内。如Song和Chintagunta(2003)[6]、Ryan和Tucker(2012)[7]等都提出了由于消费者具有异质性,因此并不是所有接受新技术的消费者都能获得同等的好处,网络规模的扩大对某些消费者来说产生了收益,但对另外一些消费者并没有影响,厂商应该根据不同消费者的需求制定不同的吸引消费者加入新技术用户网络的激励方式,以促进新技术尽可能得到较多消费群体采纳的方式实现市场进入。Karaca和Pinar(2003)[8]等从间接网络外部性出发,认为互补品及兼容性产品的可获得性对拥有新技术或新产品企业的用户积累具有重要影响,当市场上提供了丰富的互补品或兼容性产品时,新技术由于使用更方便而较易被消费者所接受,从而也更能够获得成功的市场进入。Zhu和Iansiti(2012)[9]从需求方因素开始分析,建立了动态化的模型,考察了间接网络外部性对企业进入的影响,发现新技术能否被消费者接受还取决于网络效应的强度以及消费者贴现因子的大小。总结现有以需求方因素为视角开展的研究可以发现,现有研究多是单一研究直接网络外部性或间接网络外部性因素的影响作用,本文将两种网络外部性因素及质量因素综合考虑,并根据产品的两种网络外部性特征的显著程度不同将产品进行分类,考察不同类型产品在进入市场后各个时期的市场份额获取情况。

2000以来,网络经济在中国繁荣起来,网络外部性条件下的市场进入问题也逐渐成为国内学者研究的热点。如吉宏伟等(2007)[10]通过构建一个三阶段的动态博弈模型研究了企业的进入策略选择问题。他认为网络外部性的强度以及进入市场的成本大小两个因素是企业实现市场进入的关键。张荣和谭孝权(2009)[11]分析了网络外部性条件下新进入企业应该如何通过产品差异化、兼容性选择等策略实现成功进入,认为新进入企业的进入策略只存在两种,一种是不与在位企业兼容但要提供最大差异化的产品或技术,另一种是不能提供最大差异化的产品时要选择与在位企业兼容的策略。其他学者如梁静和余丽伟(2000)[12]、李太勇(2000)[13]等也均从进入策略方面分析了企业的市场进入行为。本文将在已有研究的基础上分别考察直接网络外部性和间接网络外部性对企业市场进入的影响,并将研究结论应用于实际案例的分析中。

三、模型的建立和说明

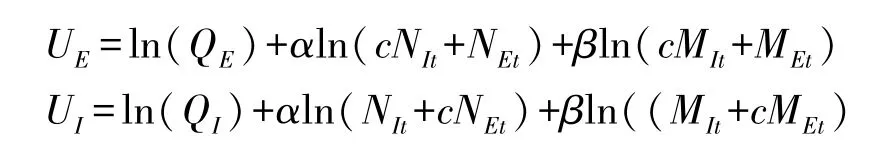

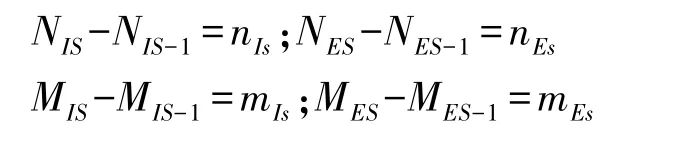

根据模型建立的需要,本文假设市场上存在在位厂商I(Incumbent)、新进入厂商E(Entrance)。在位厂商所提供产品的质量是QI,而新进入厂商的产品质量是QE。在每个时期t(t=1,2,…,)都会出现N个新消费者进入市场,他们会在在位厂商和新进入厂商提供的产品之间进行选择①这里假定已经有过购买行为的旧用户不再进行购买,只有新进入的消费者能够在新旧技术之间进行选择。。并从产品的使用中获得效用,而且效用水平会随着使用产品消费者人数的增加而增加,这正是模型中对直接网络外部性因素的描述:如果在位厂商的产品已经有NI个人使用,而新进入企业的产品已经有NE个人使用,令c表示在位企业和新进入企业产品之间的兼容性②这里对兼容性的处理方式,采用了Shy(1999)的创新性设想。,那么能够给使用新进入企业产品的消费者带来网络外部性的总人数就是NE+cNI,即新进入企业的已有用户数及与其产品具有兼容性的那部分在位企业的人数总和。模型中关于间接网络外部性因素的描述为:令MI和ME分别为开发与在位企业和新进入企业产品具有互补功能产品的厂商数量,当然如果企业的产品不具有平台特征,也即不具有间接网络外部性,该项就为0。据此,建立包含网络外部性因素的CES效用函数:

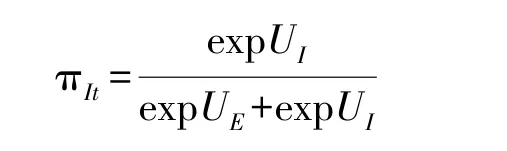

UE是消费者选择新进入企业产品时获得的效用水平,UI是当消费者选择在位企业提供的产品或技术时所获得的效用水平。假设效用函数对于每个变量(质量Q,直接网络外部性N和间接网络外部性M)均单调递增。进一步地,我们用nIs和nEs分别代表消费者预期在第s个时期消费在位厂商产品和新进入企业产品的新增消费者人数,mIs和mEs分别代表消费者预期在第s个时期为在位旧产品和新进入企业产品开发软件的新增开发商数量。则:

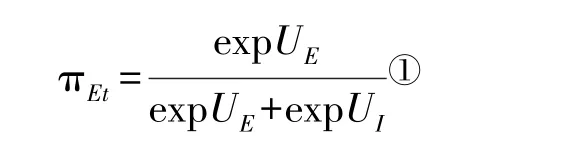

假定在每一期新增的消费者当中,选择新进入企业产品的人数占新增消费者总人数的比例为:

选择在位厂商产品的比例为:

令Q=QE/QI,将UE和UI代入上面的式子,就能得到新进入企业的市场份额:

软件开发商选择平台是为了最大化其利润,我们假定开发商的选择是基于产品的消费者个数Nit(i=E,I)以及在每个平台上进行开发的成本②软件开发商在平台上运行的成本与产品对于消费者的“质量”类似,也可以看做该技术产品对于软件开发商一边的“质量”。(Zhu和Iansiti,2012),另外,我们还假定开发商比消费者更具有技术前瞻性,其对技术质量以及技术能否占领市场的预期要普遍强于消费者,因此:

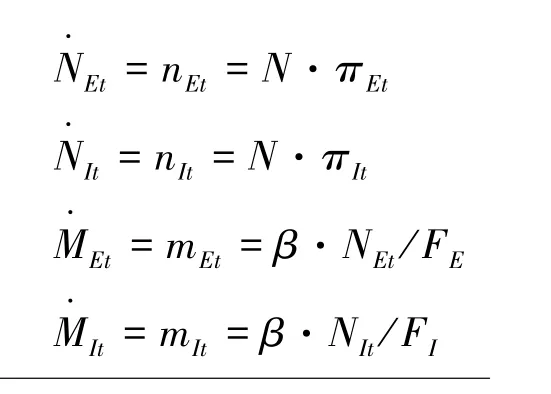

γ是一个常数系数;FI和FE分别是在位技术和新技术对于开发商进行软件开发而言的成本。这个式子意味着一个平台的支持开发商数目,随着该平台的终端用户数量的增加而增加,随着开发成本的增加而减少。令F=FE/FI,代表着新技术的相对技术优势。这时候企业能否实现进入关键在于其所提供的新技术或产品能否被采纳,以及被采纳的程度要取决于哪些因素。本文对于这一命题的研究使用了数值模拟的方法。首先,将上述公式归纳起来,得到了本文的关于消费者人数和软件开发商数目的动态演化模型:

本文将通过数值模拟的方式对模型中的参数进行初期赋值,便可得到该动态模型的演化过程,从而得到不同时期新旧技术厂商所获得的市场份额。

四、实证分析

为了使最终的模拟结果更具实际意义,在对模型中的参数进行初期赋值时应尽可能地使参数的值与事实相符,时期T的选择不能太长也不能太短③如果T值选择太短,则过度侧重短期分析,不能观察到技术扩散的结果;如果T值选择太长,过度侧重长期分析也使研究失去了意义。。参数的赋值还要满足模型的相关假设:新进入的技术具备质量和成本优势,并已具备一定的与新技术或新产品相关的用户基础。基于此,假设新进入的技术厂商在原有市场M1拥有客户资源NE0,在新开发的市场M2与其原市场存在某种用户关联度,进入者在M2的用户安装基础可以较为容易地转化为其在M1的用户安装基础④这在网络型产业中很常见,例如聊天工具的用户也会成为博客、微博的用户;网络电视的用户也可能是潜在的网络游戏平台用户;在机票预定网站注册的用户也可能是潜在的酒店预订网站或一日游出行网站的用户。凡是用户基础,则通常都具有一定的市场关联度,只是按转化的难易,可以分为强关联度产业和弱关联度产业。。客户资源每期会以δ的比例流入进入者的用户池中。

(一)直接网络外部性比较显著时的演化结果

如果进入者有自身的用户基础,能否占领市场要按消费者效用分为几种情况:一是产品的直接网络外部性特征比较强,产品的质量系数和间接网络外部性比较弱;二是产品的质量系数比较大,产品的网络外部性因素较弱;三是产品的间接网络外部性比较强。首先分析第一种情况。

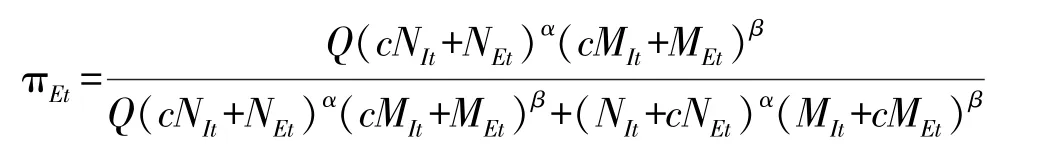

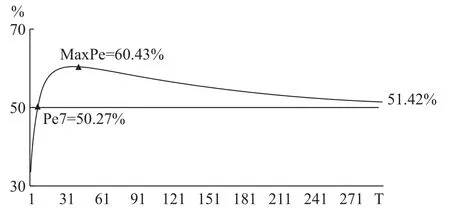

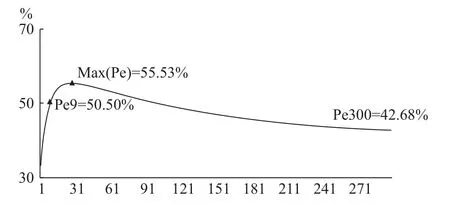

假设NE0=100,δ=1%,c=0.6,Q=F=0.5⑤网络经济中,产品更新换代的周期在不断缩短,一般情况下,新推出的产品的技术水平要高于旧有产品的技术水平,即QE>QI,但本文模型中的新进入企业指的是在某些产品领域已经拥有一定的用户规模,试图进入与其现有产品具有相关性的其他产品领域的企业。由于这些企业已经具备一定的用户基础,当相关联的市场上出现具有相关性的新技术或新产品时,它们一般会利用用户规模优势通过模仿新技术的方式进入新市场领域。由于其进入新领域的技术是对新领域中已存在的新技术的模仿,因此在进入前期QE>QI,Q=(QE/QI)<1。,α=β=0.4;η=0.2,我们得到Pe的演化路线如图1。

图1 有关联用户基础的技术在质量不占优时仍然能占领市场

从图中可以看出,虽然新进入技术不能给予消费者更高的效用,也不能节省配套设备开发商更多的成本,但是其凭借庞大的关联用户基础,能在短时期内(t=7)占领市场(市场占有率超过50%),并在第43期达到峰值(60.43%),随后趋于稳定有所下降,但最终仍然保持在50%的水平。这幅图描述了携带关联用户基础的公司进入市场的竞争优势,它们可以在前期技术实力不足时利用自身关联用户来打开市场,待市场地位确立之后再逐步提高技术水平,实现超越①本文的模型将质量水平Q和F看做恒定不变的,一般情况下Q和F会随着时间的推移有所变化。这就类似于网络产业中大企业模仿小企业业态技术的竞争,虽然小企业具有先动优势和用户基础,但拥有关联用户基础的大企业一旦看中了该市场,就能够凭借影响力模仿并超越小企业。和以往文献不同的是,这种影响力来自于需求方,而不是来自于供给方的资金和技术实力。。因此可以得出:在存在相关用户基础的情况下,新进入市场能够在质量劣势的情况下占领市场。

为了进一步说明庞大的相关用户基础能在多大程度上替代质量劣势,令c,Q均在 [0,1]之间取值,可以得到110组(c,Q)向量,做110次模拟,得到的结果如表1所示。

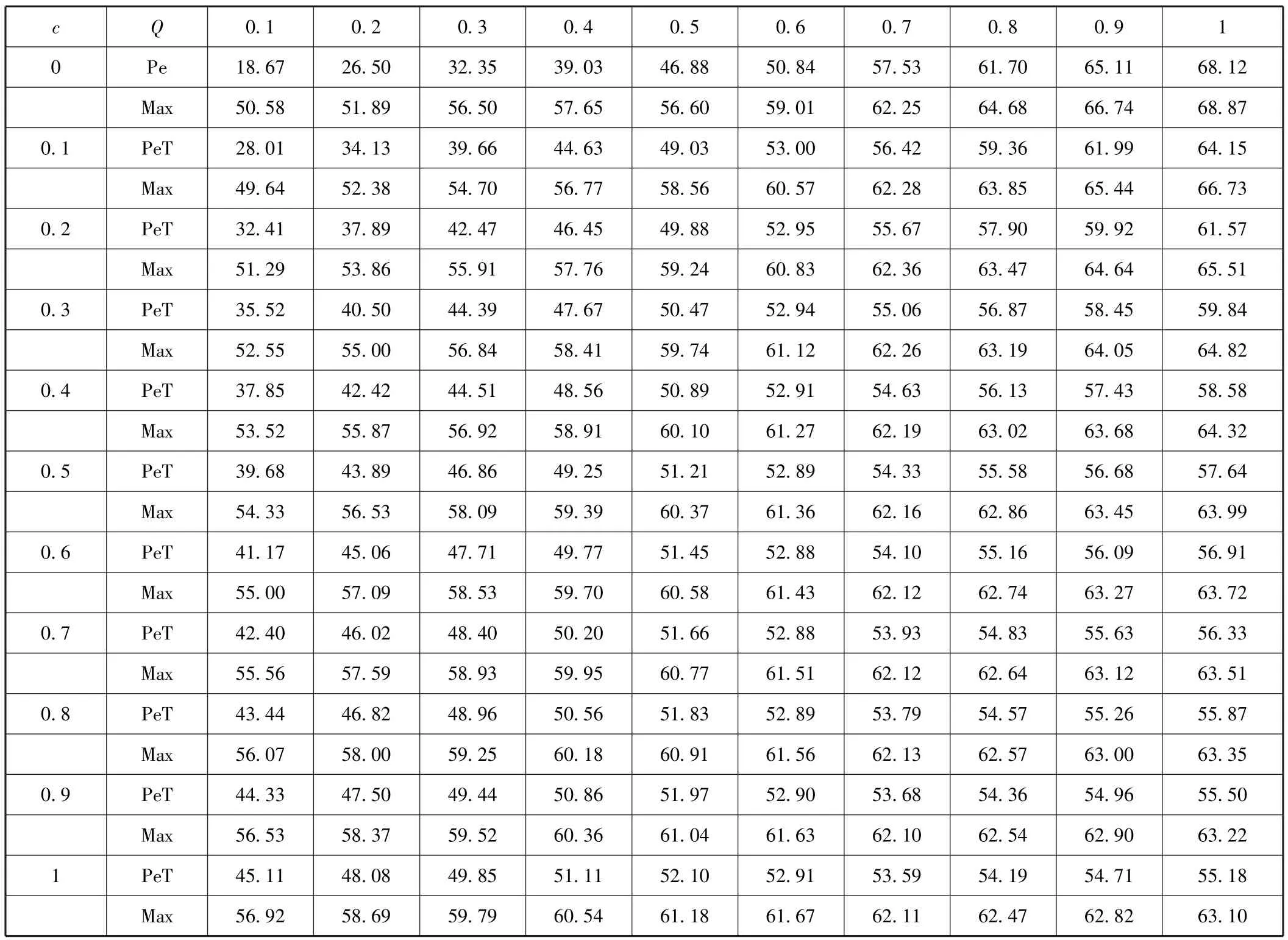

表1 c和Q取不同数值时新技术市场占有率的最终值和最大值

从表1和图1中可以看出,虽然Q=F<=1,但Pet仍然有相当一部分的取值大于50%②在110次模拟的观测值中,有67个PeT大于50%。。PeT随着c的增大而增大,但是和c的关系并不明确,而是非线性关系,在Q很小的情况下,c越大,PeT越大;在Q很大的情况下,c越大,PeT越小。这意味着模仿企业的产品或技术与被模仿企业的产品或技术质量差别越大时,与被模仿企业的兼容程度越大,获取的市场份额越大。当进入的模仿企业与被模仿企业的产品质量差别越小时,兼容程度越大,市场份额越小。这说明,对于拥有一定用户基础的企业而言,当其想利用用户优势模仿其他企业开拓新的产品领域时,应该依据其产品质量的相对高低来选择兼容性策略。其产品质量越低,越要选择兼容性策略,其产品质量越高,越应该选择不兼容的策略。

(二)技术质量弹性系数比较显著时的演化结果

为了考察当市场选择注重产品质量因素时企业的市场进入情况,我们设定一个较为显著的产品或技术的质量弹性系数。假设N0=100,δ=1%,c=0.6,Q=F=0.5,α=β=0.1;η=0.8①在这里我们将柯布 道格拉斯效用函数的系数做了调整,将Q对消费者效用的弹性增大,而将用户数量和配套软件商数量对消费者效用的弹性调小。, 我们得到Pe的演化路线如图2。显然,其他参数没变,仅仅变化了消费者效用函数中的弹性值,新技术在初期占领市场一定份额之后已经无法稳固。

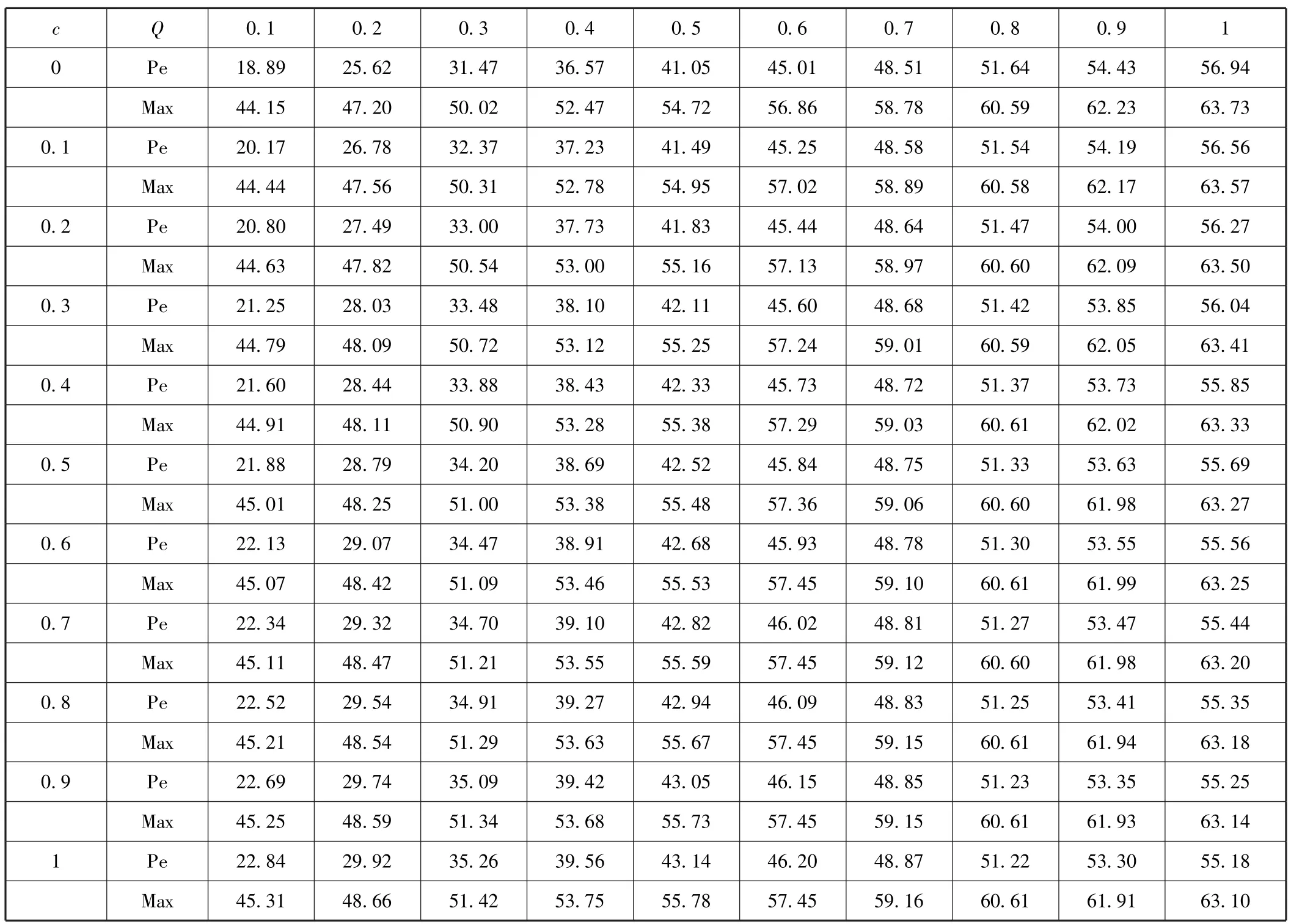

同样,为了说明关联用户基础能抵消质量劣势的能力在不同的效用函数形式下有什么变化,令C,Q均在 [0,1]之间取值,可以得到110组(C,Q)向量,做110次模拟,得到的结果如表2所示。取值规律没有太多变化,但在每个(c,Q)值下,Pe300都明显地变小。

图2 有关联用户基础的技术在质量劣势时无法稳固市场

表2 c和Q取不同数值时新技术市场占有率的最终值和最大值

从表2中可以看出,在Q弹性很大的情况下,若新技术的质量不如旧技术,即使新技术拥有相当庞大的关联用户基础,也很难通过模仿实现超越。从表中可以看出,在110次模拟中,只有当Q>=0.8时的33个Pe300超过了50%。如果用表1和表2的数据做比较,可以发现前者的百分比平均值比后者高了8.32%,说明在质量优先型产业中,拥有关联用户基础的新进入者想通过模仿实现超越是相对困难的。

(三)开发商弹性比较显著时的演化结果

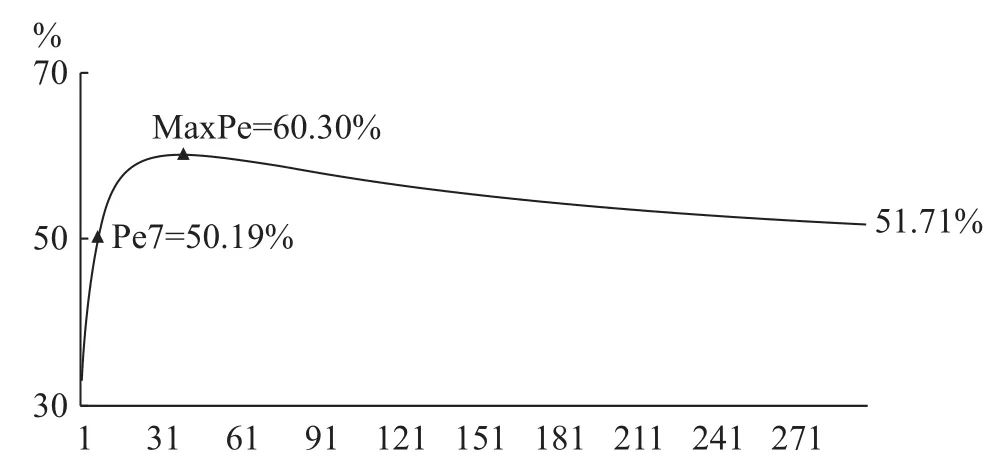

假设N0=100,δ=1%,c=0.6,Q=F=0.5,α=0.1,β=0.8,η=0.1,我们用同样的方法得到Pe的演化路线如图3。

图3 开发商弹性显著下的演化路径

这种情形和第一种情形比较类似,原因是开发商的行动完全取决于上一期用户数量的多少,如果消费者偏重开发商的数量,其实也会向下传导到偏重消费者的数量。因此这第三种情况(开发商数量贡献弹性大)同第一种情况(用户基础对消费者效用贡献弹性大)是比较类似的。

五、结论与现实应用

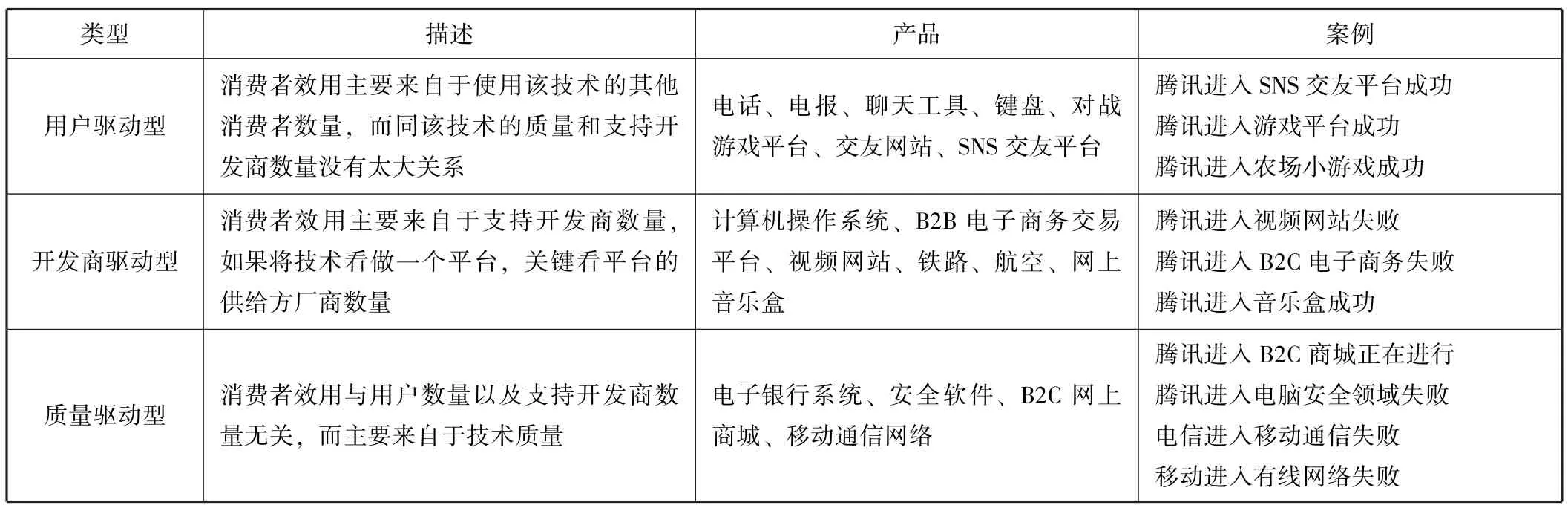

通过实证分析可以得出以下结论:当产品或技术具有较强的直接网络外部性特征时,用户基础将成为其进入市场的绝对优势;当产品或技术具有较强的间接网络外部性时,与该产品或技术相兼容的产品或技术的开放商数量是企业能否获得较大市场份额的关键;如果进入企业的产品或技术的质量因素成为消费者选择的主要因素时,在质量劣势的情况下即便进入企业具有较大的用户基础也不能顺利实现市场进入。基于此结果可以将进入企业的产品分为用户驱动型、开发商驱动型和质量驱动型三种①这里的分类只是指相对重要性,例如,计算机操作系统,不但对支持配套开发商有一定的要求,也要求用户数量,但对支持配套开发商的要求相对更高。。这对我们理解新技术企业进入市场的行为和市场结果有重要的意义。

用户驱动型和开发商驱动型产品市场中的一般情况是大企业模仿替代小企业的现象。这种模仿替代行为往往是从小企业打开某个细分市场开始的。具体的过程是:小企业通过技术研发和市场创新开辟了一块新的业务,并且开始盈利②例如,开心网的开心农场,人人网的SNS交友平台。。随着这块新业务盈利空间的增大,外界开始逐渐对新业务中的产品或技术的盈利前景有了更清晰的认识,一些拥有庞大相关用户基础的企业就会模仿小企业的架构和技术,并利用自身用户优势来与小企业争夺市场份额。在模仿初期,虽然大企业拥有较强的资金实力和规模优势,但相对于小企业而言,其是后进入者,在技术上还达不到新企业的程度,因此Q是小于1的。如果大企业凭借其超强的转换自身用户到新市场的能力占领市场,那么这种替代就是非效率的,因为劣势技术驱逐了优良技术。从我们的理论可以看到,不论是用户驱动型市场,还是支持软件商驱动型市场,具备相关用户基础的企业都有能力利用用户基础或开发商数量压倒在位企业。但是二者相比,应当是用户驱动型的市场更容易被掠夺,而开发商驱动型市场的掠夺代价要大一些。例如,腾讯公司推出的QQ农场和QQ游戏去模仿开心农场和联众游戏大厅的成功就在于将其基础用户转变为新产品或服务的支持者。但模仿优酷、土豆等视频网站的腾讯视频及模仿淘宝网的腾讯拍拍基本上无人问津,原因是这些市场中的消费者效用不完全取决于在线人数,而是取决于卖家的数量,在视频网站行业中,消费者效用则取决于视频发布者的数量[14]。

质量驱动型产品市场与前两种市场不同,大企业虽然具有大规模用户基础,但想通过模仿小企业的新产品或新技术获得较大的市场份额是较难实现的。因为在质量驱动型产品市场中,消费者极其看重产品的质量,而不是网络外部性强度③这就类似于第一部分所说的完全替代型的消费者。。在这样的市场中只有质量占优的技术才能够得到采纳和普及。例如,腾讯公司试图模仿360软件管家,发布了一个腾讯医生,虽然凭借QQ的超大安装基础,利用弹窗的手段让很多用户在一夜之间装上了QQ医生,但后来逐渐被用户卸载,人们最终还是选择进入较早、技术质量较强的奇虎公司的软件产品。再如移动通信网络和计算机网络服务,由于各个移动公司之间的网络完全兼容,可以互相通话,所以消费者在选择移动网络时主要考虑通信网络质量,而不过多关注网络的消费者数量,电信公司凭借超大的固话安装基础进军移动通信领域,但无法取得市场领先地位。移动利用移动通信的超大关联安装基础进军有线网络领域,也难以在市场中占据领先地位。同样的案例还有B2C网上商城,与B2B网上商城不同,它不是一个平台技术,发货主要依靠商城自身进行,因此消费者的效用不取决于在线人数,也不取决于卖家数量,而取决于商场采购上游产品的议价能力,以及整个业务架构的科学性,以保证买卖的快捷、顺畅和安全。

表3 新进入企业产品的类型描述

经过以上分析可知,网络外部性因素对三种类型产品的影响程度各有不同。对于已经拥有一定用户基础的企业而言,在进入新的市场时首先应该结合市场需求的情况对自身产品或服务进行评价和分析,明确产品类型。对于用户驱动型产品应该充分利用自身基础用户的优势,积极推出一些优惠老客户的营销策略,以引导、鼓励自有用户向新产品市场的流畅过渡和转换;对于开发商驱动型产品应该积极与相兼容的开发商展开合作,选择与相关性产品或服务特别是自身已有产品或服务进行兼容的策略,以在获取新用户的同时对老客户进行锁定。对于质量驱动型产品,企业应在模仿的基础上对新产品进行更新和升级,在研发和生产过程中做好质量控制和质量管理。