来信

2015年7月20日 第22期

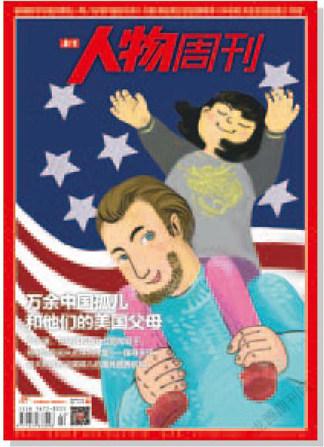

爱心在上个世纪80年代以前,在中国大陆仍然是一个陌生的字眼。如果没有改革开放,我们多数人对“山姆大叔”的印象与观感一直维持在漫画的层面上。有这样一些美国人,不远万里来到中国,历尽艰辛,为的是领养中国孤儿,这些孤儿大多数因各种原因被自己的亲生父母拋弃,他们所缺乏的爱和温暖怀抱,竟然来自大洋彼岸。对于这些被领养的孤儿,他们终于拥有自己的家庭和爱,与那些仍然被遗弃的孤儿群体相比,他们是幸运的。如果没有爱心,仲辉夫妇以及中国孤儿的美国父母,会做出无怨无悔的选择吗?答案应该很多,但终究只有一个!

——杨锦麟

(香港资深媒体人,锦绣麒麟传媒创办人)

Q 看到自己几年前的稿子时,会不会有陌生感或自豪感,“哇,原来我写过这么奇葩/漂亮的稿子”?

@神一样的存在

蒯乐昊:偶尔会有,就像有时候看见自己的旧照也恍如一个陌生人。

王燕青:看到自己以前的稿子,常常想的是当时怎么写出来的,好像有一种遥远感。

徐梅:嗯,有时会有这种情况。我写稿子比较粗放,心里有个大概框架就开始噼里啪啦地打字了,稿子常常是从键盘上随机流淌出来的,偶尔写得好,感觉也是随机“播放”的,不可复制。写下就是永恒,不仅是对被记录者,对自己也是,遇到好的题材,又恰逢好的写作环境——包括选题的准备时间、自己写稿时的状态——这样的写作过程是美好的!

Q 谁的文字让你意识到写作是门技术活?

@ oh我的鹿

王燕青:托尔斯泰。最近翻出来看《忏悔录》,他用简单而精准的文字描写了人性,有时看得头痛,惊叹寥寥数语就能把一个人内心的彷徨迷茫刻画得入木三分,对生命意义的追问达到了极致。

蒯乐昊:太多人的文字让我觉得文字是件技术活了,只有少数人的文艺让我觉得写作是桩艺术活儿。

徐梅:我们杂志的很多同事,比如杨潇、林姗姗、卫毅,跟他们相比,我写稿子真是粗放经营。

张明萌:文字不会,行文的思路和故事构架会。

Q 做过最离奇的梦是怎样的?

@呵呵哈嘻

蒯乐昊:离奇的梦太多,可以写一本书,说个简单的吧,一次醒来,看看钟发现是早上5点,于是接着睡,再次醒来发现是半夜3点,才知道原来上一次醒来也是梦——这就是《盗梦空间》里所表现的。梦是分层次的,在越深的层次里,时间是过得越快的。

徐梅:我很少做梦,常年嗜睡,有时好羡慕那些睡得少却精力旺盛的人!

王燕青:做过最离奇的梦是梦见一个男人,令狐冲。有时候我会想,遇见一个令狐冲,潇洒不羁,高兴时喝酒,不高兴时也喝酒,大善大侠者,又不至于不懂得变通。然后,有一天晚上我真的梦见令狐冲了,瘦,有些清冷,握着剑,轻轻地对我笑。在梦中,我仿佛跟他说了一句,带我仗剑走天涯吧。醒来后第一句话是,他好帅。仗剑走天涯一直是我对自由生活最高的定义。

Q 每当看到运钞车在我身边停下时,总会担心有人冲出来抢劫,而我将倒在乱枪之中……是我想太多吗还是你们也会被一些场景激发被害妄想症?

@你的快递不见了

徐梅:啊哈,你好像真想多了!

张明萌:每次经过高楼侧壁或者装修木架都会怕上面有花瓶啊锤子啊之类的东西砸下来,总是不自觉加快脚步……

蒯乐昊:在这个不安全的世界里,场景恐惧联想太正常了,自从前天看了电梯卷人视频,我到现在整个人都不太好……

王燕青:我没有被害妄想症,我的一个女朋友有,尤其是她生完孩子以后。以前路遇田园犬,她一定躲得远远的,拽得我胳膊疼。

最近的一次,我们好久不见,一起吃晚饭。快到9点的时候,她一直看手机,坐立不安,然后在我的无视下开始直白地催促买单走人,以前我们可是能聊到海枯石烂的!走在大马路上,她左顾右盼,问我,你常常这么晚了还在外面吗?我看了一下表,才9点过13分!然后她说,现在坏人太多了,我要出事了我孩子可怎么办。