我国调查性报道研究综述

吴慧娟

【摘要】调查性报道已成为一种重要的新闻报道方式,而对其的研究也日渐兴盛。本文试对我国调查性报道的研究做一个描述和归纳,分析研究取得的成就以及存在的薄弱环节和空白点,以便为今后的相关研究提供参照。

【关键词】调查性报道研究综述

一、研究背景

调查性报道是深度报道的一个重要类型,起源于西方,20世纪80年代传人我国,并出现了很多优秀的调查性报道作品、记者和新闻媒体,比如1996年开播的《新聞调查》就是以调查性报道为己任的一档栏目。

1982年开始,一些新闻学界的专家学者开始对调查性报道进行介绍、分析和研究。三十多年过去了,对于调查性报道在我国的实践,学者们都集中于哪些领域在研究?取得了什么样的成就?又存在什么问题?本文将一一梳理。

二、研究方法

针对国内调查性报道的研究,主要成果来自书籍和学术刊物。因为书籍写作时间久、出版周期较长,故国内新闻学术刊物上关于调查性报道的研究是主要部分。

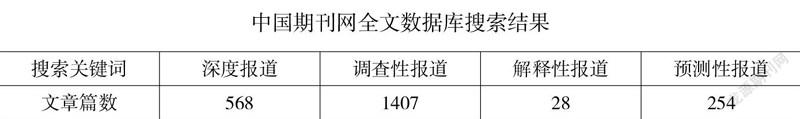

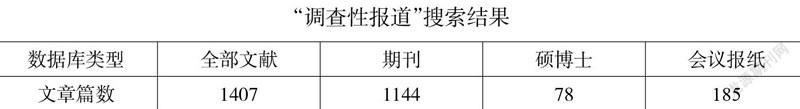

笔者在CNKI中国期刊网数据库中键人“调查性报道”进行关键词搜索,共有研究文章1407篇f截止2015年2月)。本文将从四个方面进行统计分析,分别是年度研究总量、研究主体、研究内容和研究方法。在中国知网中找到的论文中与调查性报道相关的论文如下表所示。

三、统计分析

1、年度研究总量

(1)1982年至1996年。1982年,学者明安香的一篇《美国的调查性报道评介》开启了我国调查性报道研究的大幕。随后也出现了《客观报道、解释性报道、调查性报道——谈西方资产阶级新闻报道手法与原则》和《调查新闻学》两篇文章。之后十年,我国学者对调查性报道的研究基本空白。1994年,《“不被广告牵着走”——记美国调查性报道中心》重新开启学界的调查性报道研究。随着《新闻调查》开播,学界紧跟脚步,迎来了调查性报道研究的第一个高潮,但在1996年短暂繁荣后再度陷入低谷。

(2)1999年至2006年。1999年,《新闻与写作》连续发表有关调查性报道采写的五篇文章,研究迎来第二个高潮,是年发表相关论文17篇。学界的探索也为业界提供了思路,2000年《新闻调查》从主体性调查的误区里走了出来,开始迈进成长期。2006年伴随《新闻调查》创办十周年,调查性报道的研究也迎来第三个高潮,是年发表相关论文高达82篇。

(3) 2006年至2015年。2006年后,调查性报道的年度研究总量持续走高,2007年104篇,2008年78篇,2009年138篇,2010年127篇,2011年152篇,2012年127篇,2013年121篇,2014年125篇,2015年(截至2月)发表学术期刊论文7篇。从年度研究总量的变化上可以看出,即使是第一个高峰(1995年)和第二个高峰( 1999年)在数量上也仅有个位,对于转型期中国的新闻实践是远远不够的。但这种欠缺在2003年后出现了好转,国内对调查性报道的研究日渐蓬勃,论文发表量基本稳定在每年百篇左右。

2、研究主体

从研究者身份来看,学界是主体,且其中研究生作者占相当比例。统计结果显示,80年代初期最早介绍西方调查性报道的文章来自学界,随后业界学界相互促进。但伴随《新闻调查》的转型,业界明显赶超学界。而在2003年后,随着调查性报道研究热的到来,学界开始奠定研究主体地位。

值得注意的是,近些年来学界和业界开始出现合作的趋势,一些跨学科、跨国界的学术会议、科研项目开始崛起,虽然比例不高,但仍是一个良好的开端。如汕头大学与中央电视台新闻评论部合作的“2004调查性报道国际研讨会”,中国,一播电视协会评论节目研究委员会在2006年主办的“《新闻调查》十年发展论坛”,还有中国青年报社主办的“2010年度调查性报道研讨会”等等。

3、研究内容

(1)第一阶段:引入。20世纪80年代早期,国内对调查性报道尚在初步认识阶段。且受时代和社会环境局限,调查性报道多被认为是西方资产阶级的手段,态度基本是排斥的。

(2)第二阶段:探索。随着社会开放,新闻界开始关注调查性报道。业界探索一马当先,《东方时空》、《焦点访谈》、《新闻调查》等电视节目叫好叫座,《中国青年报》等纸媒上的调查性报道作品也盛行一时。业界探索取得成效,学界也开始对如何采写进行探讨。

(3)第三阶段:反思。调查性报道研究“热”开始引发学者们的思考,调查性报道到底是什么?它的边界在哪里?

一种观点认为,调查性报道虽引自西方,但我国的调查性“并非以‘揭露问题为主旨’的报道形式,而是对新闻事件、新闻人物或热点问题经过调查后写出具有一定权威性的一种报道”。主要以《新闻调查》播出的主题性的、中性的甚至正面的题材为依据。另一种观点认为,中西调查性报道各有源流,但对之间的比较却语焉不详。值得注意的是,这一时期存在将调查性报道与解释性报道、精确性报道混同的现象。

比较公认的说法来自《新闻调查》制片人张洁的描述:调查性报道有三条重要元素:一是记者的独立调查,二是揭露的行为损害了公共利益,三是这种行为被故意掩盖。狭义的调查性报道即揭黑,广义的还包括一些中性题材,但不存在正面调查性报道。

(4)第四阶段:挑战。这一阶段学界主要分析我国调查性报道的现状和问题,进行丰富的实务研究,并对未来进行思考。现状分析包括对一般理论、本体、外围以及个案的研究等。学者们指出,调查性报道面临的主要问题包括隐性采访日益增多而法律缺失、职业道德问题、伦理问题、话语权的平衡。实务研究方面则呈现出多角度探讨的良性态势,主要集中于电视调查性报道,包括叙事结构和叙事策略、《新闻调查》发展历程、采写经验总结、地方媒体或都市报实务操作等。

值得注意的是,这一阶段对调查性报道的横向研究开始增多。有对西方经验理论的介绍,有中国调查性报道的溯源,也有中西发展状况的比较。但材料观点陈旧,且多停留在现象描述、经验总结上,缺少系统思考。

此外,这一阶段的研究缺少跨学科的理论关照和对调查性报道生产者即调查记者本身的探讨,对典型案例的思考还停留在传统的舆论监督、公共利益等理论框架上,而并没有从调查性报道的视角出发进行研究。

(5)第五阶段:突破。新传播革命给调查性报道带来了冲击,也帶来了机遇,新媒体环境下的调查性报道研究也更多元。研究除传统议题,如特征、实务、反思、比较、概念、伦理、历史、侵权等,也迎来一些突破,对国外经验介绍更同步、对新现象捕捉更及时,对老话题闪现新思考。 有学者对“泛CNN模式”提出反思。如何理解(CNN现场报道的内涵?“视觉的冲击力”意味着什么?是否是猎奇心理和消费文化在催化?画面是否等于“真实”?作者指出国际新闻在调查性报道上的困境就是新闻报道形式的泛CNN化,这种模仿性和投机性极大地损害了调查性报道的本质要求——“传递基本新闻事实、表达一定价值理念”。

中西比较的文章多流于表面,但黄钦的一篇《比较视野中的中国调查性报道》却全面翔实地从发展轨迹、价值取向、文本表述三个方面分析了中西调查性报道的差异:中国调查性报道从政治领域走向经济领域,这与西方相反;中国调查性报道是“事实一功能论”的信奉者,有别于西方推崇的“事实本位论”;在文本表述上,中国调查性报道偏重受众认知需求,西方则更看重感受性需求。关于调查性报道的新模式,两获普利策奖的ProPuhulica(公共利益新闻研究会)可谓是在网络时代调查性报道面临困境时另辟蹊径。这种新模式是:“网络形式+正统理念+深度调查报道”,它利用网络媒体低成本、传播速度快、传播范围广的特点,也避免非专业的“公民记者”在靠隐秘信息源获得新闻后不经核实便刊发的窘境。

关于一直被忽视的调查记者研究也得到关注。《互联网、调查性记者及职业共同体——“数字化时代的调查性报道”研讨会述评》根据准确的定量研究和调查访谈对调查记者的行业生态、职业共同体做了详细描述。职业风险高、收入低、稿件流产率高、舆论监督难实施,是调查记者的生存写照,也是调查记者越来越少的原因。对调查记者职业共同体的描述其实是将调查记者的联合从业务层面上升到价值理念,形成一个更加紧密互助的团体,为调查记者提供“价值共识、职业伦理规范、报道技能分享、职业归属感、集体抗风险能力、救济和维护的功能等”。

当然,新媒体环境下调查性报道生产方式的改变得到最多讨论。例如,如何利用新媒体挖掘独家线索、拓宽采访渠道、引导网民参与、帮助传播真相,如何让纸媒借助新媒体在调查性报道中继续扬帆,如何在自媒体时代突破权力控制、实现网上监督、捍卫公共利益等。此外,一些关于调查性报道的财经题材、法律规制及专业主义的研究也初现端倪。

中国调查性报道研究经过三十多年的发展,已越来越成熟。研究地域上,中西兼备;研究视野上,个案、宏观兼顾;研究媒介涵盖纸媒、电视、新媒体;研究对象从调查性报道走向调查记者;研究层次也从现象描述、经验总结走向理论思考。

但研究内容上的不足之处也有。比如,对西方的研究局限于美国《60分钟》等几个老牌电视节目上,缺乏新眼光。中国的调查性报道研究要想更进一步,需集百家之长,同时要不断刷新国外研究成果资料库,国际图书馆、高校公开课等都是避免“炒剩饭”的好方法。理论思考方面,往往是案例虎头,总结蛇尾。研究视野上还是个案为主,少有高屋建瓴之作。

4、研究方法

学者们的研究主要以个案和比较方法为主,只有《调查性报道在新闻周刊封面报道中的应用》和《从对调查性报道的相关调查看中国调查性报道的影响力》两篇文章比较好的采用了实证研究的方法。