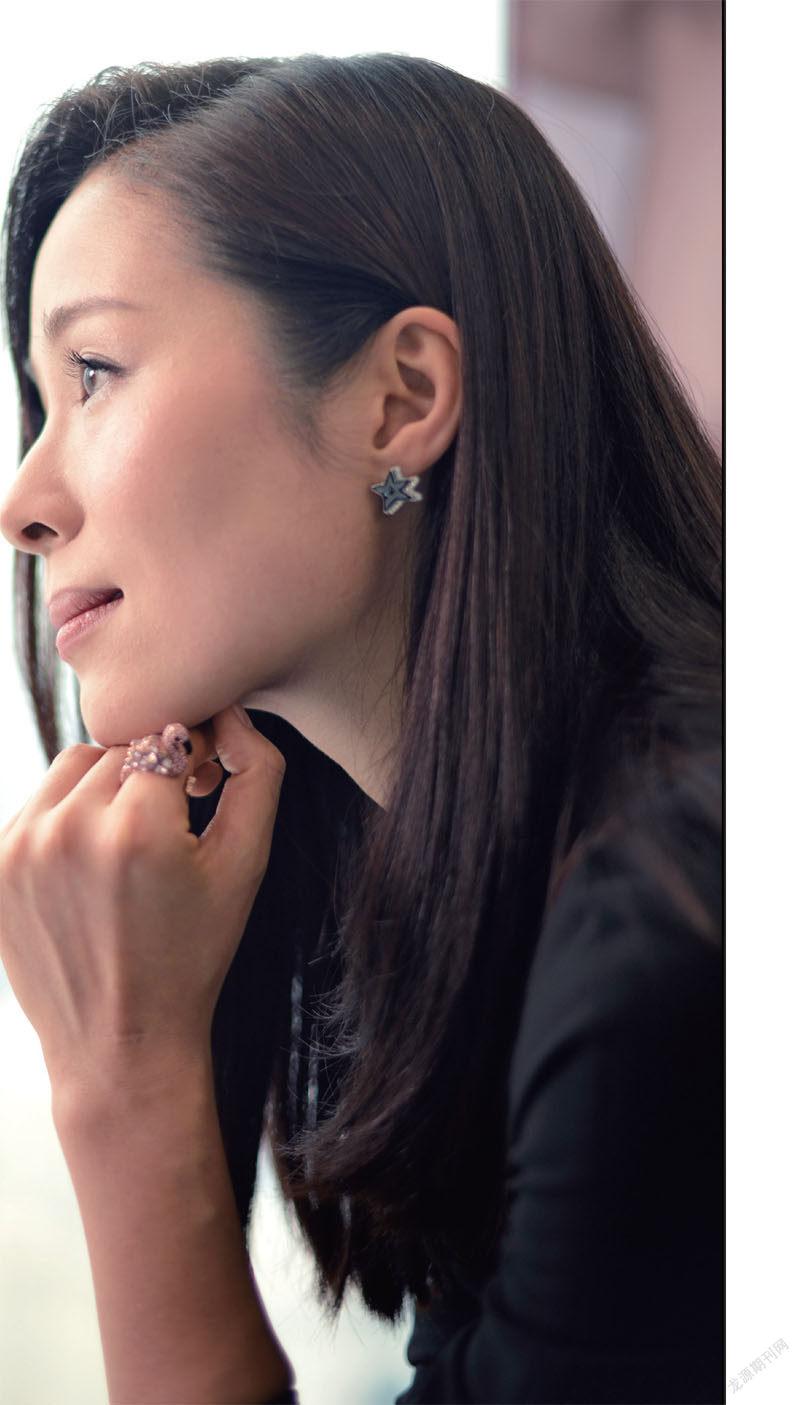

江一燕:别用一个词来束缚我

何润萱

在广州IFC大楼40层的玻璃前,江一燕背对着众人,双手扶着纤尘不染的窗户,露出孩子般的笑容。她喜欢这个在11月还能保持27°气温的陌生城市。这里是她“LOVE公益摄影展”的第二站,开展这天,IFC的 M空间与289影像共同展出了江一燕在旅途中的近50幅摄影作品,展厅里挤满了前来欣赏的粉丝。举办展览的初衷,是将作品拍卖款项为贫困山区留守儿童建立“远程支教”项目。

16岁作为歌手出道,24岁凭借《我们无处安放的青春》里周蒙一角,成为胶片年代的文艺女神,从此江一燕在电影圈不断亮相,并多次走上国际电影节红毯。2015年,她又出了两张原创单曲《我不》和《Honey Moon》。

歌手、演员、作家、摄影、支教老师,32岁的她每一样都试过了。马上,她又要去西藏拍一部小团队制作的电影,没有片酬、条件艰苦,她甚至不知道这个团队的能力如何,“我觉得它是对的,什么结果并不重要,我想做这件事情就去做了。”

她总觉得,自己的人生应该用“任性”来总结,因为一直在干别人觉得不务正业的事情。但她每次都是全情投入的,“比如拍打戏的时候,一定要比所有人都勇敢,承受的东西要多;拍照片,看似很简单的东西,但有些艰难,可能没有经历过的人跟本就不会知道。”2013年她跟随朋友来到埃塞俄比亚高原,在气温零上六七十摄氏度的火山边上,她把裙子剪成宽布条,将自己扮成蒙面大侠,蒸了两天“桑拿”,拍摄回来后发现手臂都烫伤了,满是水泡。每当有人觉得她不够好,觉得她拥有的一些成功不过是侥幸,她最终会选择不在乎,“越在乎,只能把自己陷入别人给的框架当中。”

她内心最柔软的部分只留给两类人,一是家人,二是支教的孩子们。在广西巴马的长洞小学,江一燕连续去了八年,那里的孩子们天不亮就扒在教师宿舍前喊“小江老师怎么还没起”;学校里没有镜子,她就穿着绿T恤配红球鞋不梳头去上课,教那些听不懂普通话的小幼班学生们扮演小老虎、小猫咪。从最开始抱着哭作一团离别,到后来挥着手笑笑说明年再来。

十年过去,江一燕说自己现在的生活一切都是“可控”的。关于爱情,她不再向往那种小日子。“爱情不只是自己的事情,也是大家的事情”,她的未来一定是“家庭多一点儿”。这个被朋友说不懂混圈的姑娘,一直用“若即若离”来维持生活的重心,但如果有得选,她更喜欢大草原上那种无边无际的广袤,“不是喜欢什么动物,就是喜欢身处里边的氛围。”

南都周刊:你演过很多不同类型的角色,通常一个角色打动你的点在哪?

江一燕:我之前接了一个借精生子的女性角色,我就觉得她是社会价值观的另一部分,是不被大多数人所认同的。我想从这样的人身上展示给观众她不同的想法,这样的角色本身就带有很强烈的矛盾主义色彩,我想呈现世界观里的很多面。

南都周刊:假如大家让你用一句话介绍自己,你会用什么样的话?

江一燕:走心的女战士。

南都周刊:这个女战士指的是什么,是说你很坚强吗,还是很有韧性?

江一燕:就是不认识你的人还在问,江一燕是谁啊,为什么她能做那么多事;认识你的人会说,江一燕你做了那么多,你怎么还没有红。所以我觉得好像永远活在别人的议论当中,其实我自己走过来的路只有我自己最清楚。我演角色也是这样,我想好人坏人,我不想只演一面,我觉得每个人对别人的评价,都应该更客观。

南都周刊:你说在长洞小学在支教时获得了成长,是怎么样的呢?

江一燕:其实是因为我能感知到更多。80后这一代可能是唯一的独生子女了,所以我小的时候也是非常孤独的,自言自语,然后爸妈都在上班,把你锁在家里面。某一部分跟山区的小孩是相像的,他们也比较少跟人交流。我那个时候去拍电影,认识到这些孩子,我觉得他们看上去很坚强,很外在的,但内心又有非常脆弱的东西。我突然跟他们有非常亲近的感觉。然后我就把我的成长经历,比如我小时候的叛逆,我遇到的改变自己的好老师和一些事情,尝试也为小孩带去一点点,也许并非是物质上的,只是精神上的一个指引,也能给他们带来一点改变。

南都周刊:作为一个处女座女生,你对支教生活还适应吗?

江一燕:对啊,我有的时候还挺洁癖的。我去年去的时候,每晚睡不着觉,因为女教师宿舍的玻璃窗是没有的,12月份难以忍受。但白天我还是可以跟他们工作12个小时。很奇怪,可能因为这是你特别喜欢的事情,有些东西就能忽略掉了。

我跟孩子在一起,更多的时候是他们给予我快乐,我觉得这比任何琐碎的小事情都来得重要。跟孩子在一起,我更会要求自己和他们一样,而不是把很多城市的东西带到那里,让他们觉得我和他们不一样。回看的时候我会觉得,哇江一燕你穿的是什么呀!绿T恤配红球鞋之类的。因为学校没有镜子嘛,而且孩子们五六点钟就起床了,他们会扒在宿舍门口看,哎小江老师怎么还没起。其实我可能两三点钟才睡着觉。那没办法只能起来头也不梳就去上课了。

南都周刊:对,我看你视频里那个状态挺像女大学生的,素颜扎辫子。

江一燕:所以有人问那些孩子会不会觉得你是明星啊?可能大一点的孩子会知道,因为毕竟现在可以上网了,但我的状态一定不会让他们觉得是有分别的。他们就觉得我和其他老师是一样的。

南都周刊:好像因为演过周蒙和其他一些文艺的角色,大家给你的标签就是“女文青”,你自己怎么看?

江一燕:文青现在是个贬义词吧(笑)。没关系吧我觉得,我还在做自己的事儿,我希望能继续给大家惊喜,所以别用一个词来束缚我。