胡耀邦引领中国人才制度改革

雷祯孝

人才学:从油印小报到获得首都学术界支持

1978 年,我写成《人才学诞生之缘由》和《人才·规律·制度》两篇文章,我的同事蒲克赞同我的文章并支持我的研究,和我联名向方毅同志上书,经中国科学院转中国社会科学院。不久,我们得到复信:“由于我院无人研究‘人才学’,你们的稿件退回自行处理,此复。”在这种情况下,由我自刻钢版,我们油印了三期《人才学报》,连载了这两篇文章,共印50 份,分别寄给有关报刊和知名学者。不久,我们收到了数位学者的复信和一些报刊准备刊载的答复。

1979 年5 月29 日,《光明日报》发表了《人才·规律·制度》的缩写稿。为此,报社收到了很多读者来信,他们摘编成内部的《情况反映》,并公开发表了联合国驻日内瓦办事处的一位先生读此文后写给《光明日报》的信。

1979 年7 月,《人民教育》杂志发表了由《人才学诞生之缘由》改写成的《应当建立一门“人才学”》一文,还盛情邀请我到他们那儿工作。不久,我又执笔写成《试论人才成功的内在因素》《试论人才的知识结构》两篇文章,该杂志负责人敢峰建议我和编辑部主任王通讯合作,以两人的署名发表。

1979 年国庆前后,首都学术界举行国庆三十周年学术讨论会,其中专门划分出一个小组来讨论人才学这门新学科的建立和发展问题。童大林、于光远、吴明瑜、敢峰等著名学者是主要的支持者和组织者。我应邀在会上阐述了建立人才学的理由,说明教育学不能代替人才学。广大的学者、专家都支持建立和发展这门学问。新华社北京1979 年10 月11 日电:《社会科学园地里一株新苗破土而出,人才学引起学术界的重视》(见《光明日报》1979 年10 月12 日)。

1979 年11 月25 日《文汇报》整版全文转载《试论人才成功的内在因素》。

胡耀邦总书记对人才学文章作批示

1979 年11 月26 日,胡耀邦总书记看到了《文汇报》上整版刊登的《试论人才成功的内在因素》,他当即写信给共青团中央:

韩英、启立同志并报刊同志:你们看过这篇东西吗?青年报刊需要这样的一类知识面、思想性较宽较深的东西。轻飘飘的、随手抓来的东西对青年人没有什么帮助。

胡耀邦 11.26.

同时,他还在文章“自己设计自己”一处旁批:“没有批评那些狂妄的脱离人民群众之徒”。

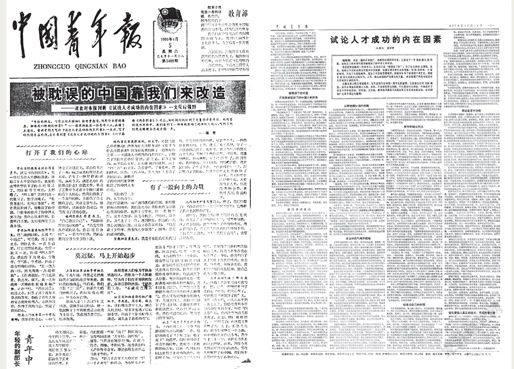

由于胡耀邦的批示,《中国青年报》1979 年12 月11 日再次全文转载《试论人才成功的内在因素》,并加编者按,把胡耀邦同志的批示内容作为编者按的核心内容:

“这是一篇知识面较宽、思想性较深的好文章,它提出了一个很有意义的问题:被耽误了的中国只能靠被耽误了的中国人来改造。

“我们经常接触到一些青年人,认为自己是“被耽误了”;为了失去的过去懊恼、沮丧,而却任今天的光阴在叹息中白白流逝。这篇文章以其生动的笔触、实际的事例、丰富的知识、开拓了人们的视野,提高了人们的思想境界,鼓励青年为了祖国四个现代化,脚踏实地而又充满信心地学习、工作。伟大的目的产生伟大的力量,成功将属于那些对祖国对人民有责任感的青年。

“这篇文章之所以有说服力,它不是信手拈来的一鳞半爪的感想,它是建立在对实际调查,向书本调查的基础之上的。看来不论研究什么问题,不注意向社会调查,不熟读若干本古今中外政治的、历史的、文学的、科学的书籍是不会提出真正有见地的意见的。让我们和广大青年同志共勉吧!”

此文发表后收到大量读者来信,反应格外强烈:“年轻的朋友,为什么还在徘徊?你可曾想过,该用什么样的姿态,拥抱我们眼前的世界?”“从选登的这些来信中,我们看到一颗颗被激动了的年轻人的心,听到他们发自肺腑立志成才的心声。”“打开了我们的心扉”, “有了一股向上的力量”,“一看这些标题,我的心脏每分钟至少多跳十次。”

对此,《中国青年报》摘要发表,加标题为《被耽误的中国靠我们来改造》。

批示引发全国的“人才学热”

1979、1980 两年,是人才学在全国得到热烈反响的两年。

香港《文汇报》1980 年4 月19 日发表新华社记者庄凯勋的文章,文前加按语;“在中国,也许没有一门社会科学像人才学那样,在人们特别是青年中间激起了如此强烈的反响,引起了如此热烈的讨论。”

《人民日报》1980 年10 月14 日发表敢峰的文章《为人才学一呼》:“人才学像一个幽灵,或者说,像一个夜游神,已经游荡了一段时间。”

对此,《人民日报》还发问道:“到底人才学有什么魔力,能在短短一年时间里,吸引这么多各界人士的注意呢?”《人民日报》特别引用著名哲学家杜任之的话说;“一个伟大的历史新时代就要来临了,人才学的诞生就是它的一个标志。”

香港《镜报》1982 年2 月号发表司马浩歌的文章说:“中共提倡思想解放运动以后,各种新学科纷纷产生,人才学的破土而出,让中国社会的各方面为之瞩目,一时间,几乎所有的报纸杂志都在人才问题上大作文章。”“人才学的出现无疑是中国现代思想史上一件有深远影响的大事。”

《中国图书资料分类法》1982 年版,已将人才学作为一个专门学科正式列入编目,列在“社会科学总论”栏中,编号c96,全国各图书馆均已按此编目。

据新华社1989 年12 月29 日电,十年来,“全国已成立了25 个人才研究所和17 个专门性的人才研究实体机构,已有100 多所大学开设了人才学必修课”。此外,已出版了一百多种人才研究书籍,创办了数十种人才报刊。

人才学与“人生观大讨论”交相呼应

人才学的大讨论不久,1980 年《中国青年》杂志开展了社会意义巨大、时代影响久远的“潘晓讨论”,即“人生观大讨论”。他们邀请我参加讨论,我发表了《看透了,活得更积极!》一文。我在文中激情预言:“这次人生意义的讨论,将导致对社会的改造。”“这次人生观讨论,也必然导致一批优秀青年起来立志改革。”

30 年后,有记者问我:“当年潘晓讨论,您是怎样得出这样的结论的?”我回答:“当时我的预感来自我对历史的一个总体感觉。因为历史上的每次大讨论都产生一批有影响力的人,这次也应该产生一批人。现任的国家领导人中,按年龄计算,他们很多人应该都看过‘潘晓讨论’。后来他们走上国家领导人岗位,当时他们自己,加上我们都是预先不知道的。因此我猜想‘潘晓讨论’是不是甚至影响了这一代领导人,引发了他们的思考和选择,成长为改造中国的领导力量。我们中国的这些年的大发展,与这些领导人大团队肯定是有密切关联的。”

我对年轻的记者说,“如果你们有机会采访他们,或许可以证实或者否定我的猜想! 当时胡耀邦总书记很欣赏的一句话,上了编者按:‘被耽误了的中国,只能靠被耽误了的中国人来改造!’现在算起来,现任的国家领导人都是当年被耽误了的那一代人中的成员。”

中组部召集讨论议出老干部离休政策

胡耀邦总书记的批示引起社会上人才学热之后,中央组织部和国务院科技干部局也开始研究和落实人才政策。

记得1980 年春夏,中央组织部通知方玄初带着我去座谈了三个下午。当时在场的有干部局局长沙洪,还有苗枫林、高慈民、处长王子光等十余人。

沙洪开头说:“雷祯孝同志,你还有没有尚未发表的研究?”

我说:“有,不敢讲。”

沙洪一笑:“恕你无罪,关起门讲。”(大家也笑了)

于是,我畅怀胸臆地讲了下面一席话:

我发现无论古代或现代,无论中国或外国,开国后的第二任首脑都遇到一个共同的难题,就是如何对待那些过去战场有功,现在建设低能的老功臣问题。简称为有功低能。要么杀功臣,要么全都官复原职。一不小心就会走到某一个极端。

例如,美国第二任总统亚当斯,由于第一任总统华盛顿威望太高,他决定不变动华盛顿的内阁班子,结果大臣们都把二任总统当平辈,当哥们儿,政府效率很低。第三任总统杰斐逊上台后吸取了亚当斯的教训,让以前的功臣们光荣退休,给予荣誉和享受,另外提拔一批年轻的新人组阁,结果效率很高。以后,美国就沿用了这个办法,用中国的话说就是:一朝天子一朝臣。

而明朝开国皇帝朱元璋的太子早死,他害怕孙子掌握不住政权,所以大开杀戒,把以前的功臣一个个分别除掉。孙子建文皇帝即位后又开始对叔叔们开杀戒。最终并没有赶尽杀绝,被封在北平的燕王四叔朱棣装疯躲过死罪,后来兴兵夺了皇权,迁都北京,修建了紫禁城。

东汉开国皇帝刘秀在国家稳定后,让将军们划地享乐,请出躲在山里的文人出来做官。宋朝开国皇帝赵匡胤杯酒释兵权,使五代十国接二连三的黄袍加身改朝换代活动就此终止,不再发生。

我看到一个内部材料,说是某某部现在有十七个副部长,是文化革命前中后历届副部长官复原职的结果。他们过去有功,打他们“走资派”是不对的;但是现在他们官复原职后在位置上,个个天天只是骂娘,都不积极执行改革。这样,改革的措施是没法落实的。

其实我在读书的时候,发现这个问题早在先秦就开始了政策辩论。最早是商鞅变法,他把过去“一人得道,鸡犬升天”的裙带关系改革成“以功授官”。在战场上,杀一个人得五斗米的官,杀两个人得十斗米就是一石米的官。韩非子批判商鞅,说开国以后管理国家并不再是战场,以勇力立战功者不一定能胜任智能之官。韩非讽刺说,如果按照商鞅这样封官,那么那些战场上靠杀人而当上医院院长的勇士在医院还会杀人。管仲、荀子提出了“论功行赏,察能授官”“职以授能,爵以授功”。

南斯拉夫的二战游击队员们都没有当官,国家每年给他们一些钱,让他们享受,出国旅游也行。美国的二战功臣,例如巴顿将军,也不当公司老板和州长之类的官员,而是给予荣誉和享受。但是如果功臣你个人身体、才能、年龄还可以竞选,你可以和别人平等地去竞选。

所以,我国现在对这些老干部,可不可以给他们长一级工资,给他们写致敬信,写回忆录,办老年大学,书法绘画,钓鱼打拳,还是有司机开小车,有老年特别医院,有秘书。离开职位修养,光荣享受。

我谈到的这些意见,后来以针对“企业领导人员”的离休话题刊载在《世界经济导报》上。

不到两年,中央推出了老干部离职休养政策。

人才学历史命运的逆转

不幸的是,人才学热在两年后遭到打压。有报道这样记载了那段历史:

人才学初创时期,许多拨乱反正的观点不仅受到人们的热烈欢迎,而且得到官方的重视。但在中共一再强调要坚持四项原则之后,有人便借此向人才学发难。例如,人才学提倡“自己设计自己”的原理,也即要根据社会和时代的需要,体察自己,扬长避短,使自己能掌握自身的命运,经过奋斗而成才。而有人就攻击说,人才学是在鼓吹“资产阶级的个人奋斗”,是什么“资产阶级的自由化”、是“不要党的领导”,“不服从国家的需要”等等。又如,人才学根据大量的调查研究提出“人才的创造性来潮”的问题,并以此为依据反对“个人终身制”,提出应该在人的创造性来潮时间担任领导工作,而这一时期过去后,应自动引退,或制定相应制度使其引退。却被某些人诬蔑是“用资产阶级的伪科学来攻击革命的老干部”。

人才学的历史命运就此发生了可虑的转变,我竟成了某些人整肃的对象,甚至被关押入狱。直到1988 年,我才得以恢复名誉。

今天,重新回顾这段历史,我是想再一次唤醒人们对中国改革的历史记忆和执着热情。那个年代,由于胡耀邦同志的这一批示,掀起了中国两年的人才学热,使国家实行了领导人离休制度,在社会上施行了“自学考试”、“人才市场”、“双向选择”、“重视中青年”等政策,很多地方政府成立了人才办公室……三十多年来,这些政策一直稳定地施行着。改革带给我们国家的巨大进步有目共睹。