冰与火之歌

——当“威尼斯”撞上“多伦多”

文/马莹倩

冰与火之歌

——当“威尼斯”撞上“多伦多”

文/马莹倩

不知不觉间,威尼斯国际电影节已步入了七十古稀的“老年人”行列,而在它之后紧接着开幕的多伦多国际电影节,也逐渐成长为一位四十不惑的“壮年硬汉”。虽然隔着30多年的“代沟”,但每年一到9月,这两个看似毫无关联的国际电影节总会由于举办时间间隔太近,一直被拿来比较。9月12日,第72届威尼斯国际电影节刚刚落下帷幕,踩着它脚后跟“赶场子”的第40届多伦多国际电影节又紧锣密鼓地在加拿大盛大开幕。两场无缝衔接的影坛盛会,看似好不热闹,但随着星光逐年黯淡的威尼斯国际电影节一再被吐槽,两者间的明争暗斗终于进入白热化。“后生晚辈”多伦多国际电影节迅猛的上升势头因何会对“老江湖”威尼斯国际电影节构成威胁?这出斗劲儿十足的“冰与火之歌”其实背后大有文章。

“老大哥”地位难保

一贯以“高冷”风格自居的威尼斯国际电影节在保持了近70年“国际电影节一哥”的地位后,如今影响力已大不如前。当它执著地在文艺圈子里打转的同时,越来越多人气爆棚的好莱坞明星正逐渐与它渐行渐远,无论是人气还是口碑,威尼斯“老大哥”的江湖地位都岌岌可危。

知名度危机

威尼斯国际电影节 创办于:1932年

共举办届数:72届

多伦多国际电影节 创办于:1976年

共举办届数:40届

被称为“国际电影节之父”的威尼斯国际电影节作为世界上第一个国际电影节,在欧洲三大国际电影节中尊享“老大哥”的地位,常年积累的人气与口碑也成了它至今屹立不倒的原因。已经举办过72次国际盛会的“威尼斯”,论知名度自然不会逊色于“年龄”才刚超它一半的“多伦多”,但片商们可不会因为谁的资历老就买谁的账。“后起之秀”多伦多国际电影节在创办之初就以电影展映数量多著称,并将主要服务对象瞄准市场,近年来更是凭着地域优势受到了不少好莱坞电影的青睐,如此“接地气”的亲民形象使它的知名度大有赶超威尼斯之势。

挑剔的口味

威尼斯国际电影节 选片口味:文艺、实验性

多伦多国际电影节 选片口味:商业、不设限

在创办之初,威尼斯国际电影节秉承着“扶植新导演”的初衷,以“严肃艺术”的严格标准挑选来自世界各国足以引领艺术电影发展潮流的创新佳作,被称为孕育世界艺术电影的摇篮。可随着商业电影借助夺人眼球的营销手段一举突围成功得到观众青睐,威尼斯曾引以为傲的“文艺选拔标准”在近年来竟成了阻碍它继续发展的绊脚石。反观“胃口大且不挑食”的多伦多国际电影节在用大量参与展映的商业电影打开知名度后,又在本届将目光对准了一批在国际上享有知名度的文艺导演,扩大选片范围,参展电影的数量自然不断走高。“威尼斯”被“文艺”捆绑住手脚,对商业片放不下身段,而“多伦多”则以“市场”开拓进取,偶尔也过过文艺片的瘾。谁的转圜空间更大、更自由,一目了然。此消彼长也就顺理成章了。

含金量流失

威尼斯国际电影节 选拔规则:评比制

最高奖项:金狮奖

多伦多国际电影节 选拔规则:参展制

最高奖项:人民选择奖

不同于威尼斯国际电影节的评委会成员评奖制,多伦多国际电影节的最高奖项“人民选择奖”是由一些“资深影迷”通过线上线下的投票产生的。但不得不说“群众的眼睛总是雪亮”的,这些在多伦多国际电影节上被评选为“人民选择奖”的电影总是能有机会与奥斯卡的“最佳影片”扯上一定联系。在过去的38年间,在多伦多国际电影节各项单元中获得“人民选择奖”的电影,共有122部影片获得了奥斯卡提名,其中12部提名奥斯卡最佳影片,8部最终斩获“小金人”,实力不容小觑。

“后起之秀”的挑战赛

第一回合:参展电影首映权

多伦多:业界大佬齐青睐

威尼斯:佳片稀少遭质疑

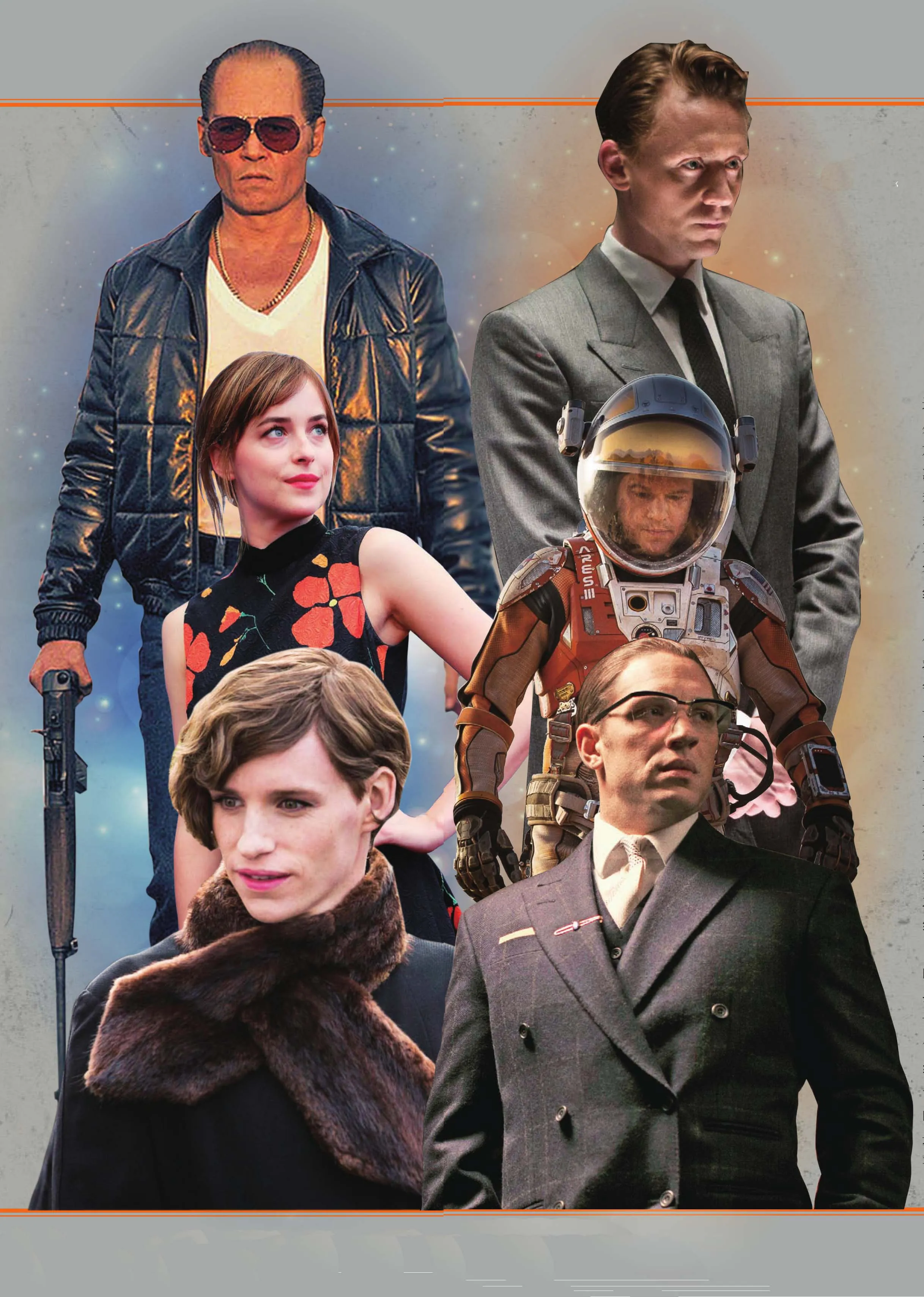

自从江湖地位受到挑战以来,明显感受到威胁的威尼斯国际电影节也在不断尝试改变,一边提防着老牌夙敌多伦多国际电影节再出新动作,一边拉拢一些好莱坞大片前来展映。虽然今年成功抢下了新晋奥斯卡最佳男主角获得者埃迪·雷德梅尼主演的《丹麦女孩》、约翰尼·德普的翻身之作《黑色弥撒》,以及尼古拉斯·霍尔特的科幻新作《同等族群》等有实力冲击奥斯卡小金人的“种子选手”的全球首映权,但开幕电影《绝命海拔》却让它栽了一个不小的跟头。本想借着片中主演杰克·吉伦哈尔的影响力来个开幕日口碑与人气双丰收。没想到,杰克·吉伦哈尔不仅不是片中的第一男主角,“打酱油”的戏份加上两极化的影评口碑让不少媒体开始质疑威尼斯的选片眼光。而参展电影中,多部冷门到连IMDb都无法查出资料的文艺电影,令威尼斯的影响力再度受挫。

或许是为了故意与威尼斯抬杠,今年多伦多国际电影节的首映影片选择了杰克·吉伦哈尔另一部即将上映的新片《爆破》。虽然这部影片中,吉伦哈尔是实至名归的男主角,但在正式入选多伦多国际电影节前,影片在北美并没有任何宣传风声。选《爆破》作为开幕电影,相较此次将全球首映的落脚点放在多伦多的《火星救援》,势头还是稍弱了一些。但为了新片宣传,刚刚跑完威尼斯的杰克·吉伦哈尔本人已经确认将出席多伦多的开幕红毯,开幕造势旗鼓相当,接下来就是拼展映电影的人气了。

今年在多伦多参展的电影数量达399部,在去年392部的基础上又有了提升。焦点影业虽然将《丹麦女孩》的全球首映权交给了威尼斯,环球影业的《传奇》也率先在欧洲进行了首映,但在更靠近奥斯卡的北美地区,“北美首映”的特权依旧非多伦多莫属。20世纪福斯将众星云集的《火星救援》的全球首映权交给了多伦多国际电影节,充分展现了对其人气的肯定。被称为“北美最具活力”的多伦多国际电影节已成为业界不少影业公司的心头好,无论是韦恩斯坦、华纳兄弟还是环球影业……近年来都将事关影片前途的“首映权”交予多伦多“全权负责”。而今年又有将近30部好莱坞电影选择在这里举办全球首映,可见多伦多无论是话题热度还是业界地位,都足以与威尼斯这位“老大哥”分庭抗礼。

“古老的起源和辉煌的过去并不能保证威尼斯安全的未来。特别是想到近年来多伦多国际电影节对其的‘侵蚀’,多伦多已成为一个强势的国际交易市场和全球首映的热门候选地。”—英国《卫报》

第二回合:影星站台

多伦多:群星汇聚

威尼斯:冷冷清清

“星光暗淡”是近年来所有关于威尼斯国际电影节的报道中常提及的高频词汇。由于受到戛纳和多伦多的前后夹击,处境尴尬的威尼斯国际电影节不仅面临着片源流失的危机,就连红毯之上为电影宣传造势、制造话题的明星数量也在锐减。在与多伦多“撞车”的杰克·吉伦哈尔、埃迪·雷德梅尼和约翰尼·德普三位“人气王”纷纷亮相后,蒂尔达·斯文顿和拉夫尔·费因斯为宣传新片《假日惊情》走上红毯,算是为本届威尼斯国际电影节掀起了一阵小高潮,而之后红毯上零星闪烁的闪光灯仿佛暗示了,缺乏兴致的媒体只待金狮奖结果揭晓便即刻奔赴多伦多,甚至,干脆不等结果。

而彼时还处在预热阶段的多伦多国际电影节,已经用一份提前公布的明星嘉宾名单吊足了媒体的胃口。身为《火星救援》主演的马特·达蒙和杰西卡·查斯坦自然不会缺席,而需要特别注意的是,在这场声势浩大的全球首映典礼中还有一抹神秘的东方色彩,中国女星陈数也一同在多伦多红毯上亮相,而她在影片中的角色至今还未得到官方透露。“抖森”汤姆·希德勒斯顿在下半年将有三部电影上映,其中《摩天大楼》与《我看见了光》两部文艺电影都选择在多伦多首映,试图转型文艺路线的他自然也将亲临登台造势。虽然今年没有超级英雄电影光临多伦多,但“雷神的弟弟”利亚姆·海姆斯沃斯还是凭借着一部与凯特·温斯莱特主演的《裁缝》获得了来多伦多露个脸的机会。而在《疯狂的麦克斯:狂暴之路》上映后人气大涨的汤姆·哈迪也带着新片《传奇》继续转战多伦多,试图再创神话。

都说多伦多国际电影节是一场属于影迷们的派对,这样的形容并非空穴来风。人气明星点燃了媒体报道的欲望,而一些实力派老将和那些“潜力股们”则带着新作品来满足资深影评人挑剔的口味。在今年的第40届多伦多国际电影节中,不仅有朱丽安·摩尔、伊桑·霍克和海伦·米伦等实力派演员亮相红毯,为自己冲击奥斯卡的新作品站台,就连一些“小鲜肉们”也不遗余力地赶往多伦多,一边刷存在感,一边接受那些辛辣的点评,修炼内功。无论是遭遇口水与掌声齐飞的凯特·玛拉,还是在老戏骨提携下于《特朗伯》中有不俗表现的艾丽·范宁,甚至是绯闻与比作品更引人关注的艾玛·罗伯茨,都将为原本已经热闹十足的多伦多再添一抹活力的色彩。

第三回合:讨好亚洲

多伦多: 致敬贾樟柯设立“站台”单元11部华语电影参与展映

威尼斯:《老炮儿》作为闭幕影片展映

打破了38年来的传统,今年多伦多国际电影节首度设立了一项竞赛单元,专注于艺术电影的选拔,并将该单元取名为“站台(platform)”,灵感来源于中国著名导演贾樟柯的代表作《站台》。据多伦多国际电影节艺术总监卡梅隆·贝利介绍,将该竞赛单元命名为“站台”,不仅是为了向中国导演贾樟柯致敬,同时也是为了纪念这部拍摄于2000年的华语影片曾在多伦多国际电影节举行了北美首映。今年,贾樟柯的戛纳竞赛片《山河故人》又来到多伦多国际电影节进行北美首映,这不仅是一种回归,贾樟柯本人也将带领首届评委会成员对参与竞赛的12部国际影片进行评审。这其中,由中国著名导演何平执导的新片《回到被爱的每一天》是唯一一部入围“站台”竞赛单元角逐的华语电影。

借此契机,原本在多伦多国际电影节一直保持低调的华语电影趁势发力,共计11部华语电影被“多伦多”相中。由管虎执导、冯小刚主演的新片《老炮儿》与张婉婷导演的《三城记》入围特别展映单元。由著名摄影师杜可风执导的《香港三部曲》、张艾嘉执导的《念念》,以及青年导演张扬自编自导的《冈仁波齐》,这三部讲述地域民俗风情的影片则入围当代世界电影单元进行展映,还有在上海国际电影节上大放异彩的《杀破狼2》等多部影片也纷纷入围。相较之下,一向与华语电影私交甚好的威尼斯国际电影节却只选择了《老炮儿》作为闭幕影片进行展映,不免有些令人失望。虽然华语电影在世界舞台上逐渐崭露头角有威尼斯国际电影节的一份功劳,而对华语电影青睐有加的他们也多次在各种国际场合中以“老朋友”的身份自居。但面对多伦多国际电影节如今热情递出的橄榄枝,对于还处在上升期的华语电影而言,争取更广阔的国际关注度总不是一件坏事。

“站台”竞赛单元

新设立的“站台”竞赛单元自本届开始将专注于艺术电影的选拔,入选影片需具有高度的艺术价值。第40届多伦多国际电影节共有12部影片入围该单元。获得“站台”最佳影片的团队将获得2.5万加元(约合12万元人民币)的奖金。首届评委会将由贾樟柯领衔,其他评委会成员包括法国导演克莱尔·丹尼斯和波兰导演阿格涅什卡·霍兰等人。

半路杀出的程咬金

威尼斯与多伦多的战火丝毫没有减弱的架势,就在两者斗得不可开交之际,于两节间“夹缝求生”的特柳赖德电影节倒是凭借着自身的地理优势和资源借机上位,成了阻挠多伦多力压威尼斯一股不容小觑的力量。

在美国科罗拉多的山谷里举办的特柳赖德电影节每年都比多伦多国际电影节提前4-5天开幕(时间上与威尼斯国际电影节重合),历史渊源比多伦多还要悠久一两年。可由于地势陡峭、气候寒冷曾一度不被片商和影迷青睐,参展电影数量只有20多部,美国本土电影与入选的外国电影比例均等。虽然规模不大,但凭借精准的选片眼光,特柳赖德电影节在无意中曾多次拿下奥斯卡最佳影片的全球首映权,如《国王的演讲》《逃离德黑兰》《为奴十二年》等,开始逐渐在国际上崭露头角,被视为对威尼斯和多伦多两大国际电影节地位之争的最大“搅局者”。

为了将这股崛起的势头扼杀在摇篮里,威尼斯曾与特柳赖德有过一项“君子协定”:为了保住好莱坞商业大片在威尼斯的全球首映权,特柳赖德同意将该部电影在北美的展映时间延迟几小时。白白让出了全球首映权,却夺走了多伦多的北美首映权,惹得多伦多国际电影节的艺术总监贝利哑巴吃黄连,有苦说不出。大好的前景眼看就被特柳赖德“半路截胡”,贝利立马在去年放出新政策,高调表示“多伦多国际电影节只会在前四天放映全球首映的重量级电影”。作为三连环中最后登场的多伦多国际电影节,这项新政策的出台,也迫使片商和明星们面对重合的时间不得不做出选择,到底是坚守威尼斯赚口碑和“金狮”,还是飞往北美在多伦多和特柳赖德为影片之后的上映赚人气?很多人还是有些拿不定主意的。

倒是媒体的态度相当明朗,在今年的多伦多国际电影节上,我们已经得到了最好的解答。

文艺向左,人气向右

在威尼斯前任主席马可·穆勒任职期间,威尼斯被多伦多抢走了不少风头。但马可·穆勒的改革速度赶不及威尼斯的颓败之势。眼见利多群岛上的星光逐年黯淡,新官上任的阿尔伯托·巴巴拉终于决定“破釜沉舟”,不再延续前任主席马可·穆勒时期的“亲美政策”,而又回到了提携新人导演和艺术电影的扶植理念上,挑选了一批连专业电影网站IMDb都没有记录的高冷影片角逐“金狮奖”。唯有开幕影片保持着一丝与好莱坞之间的联系,似有兜售人气之嫌,却依旧弥补不了人们在看到那张竞赛片片单时的失望之情。读罢一连串陌生的电影片名,顿时索然无味。相对而言,虽然还在苦苦争夺“首映权”的多伦多国际电影节一下子要面对两个敌手,但随着办节理念愈发成熟,也开始被越来越多片商和明星视为首选。从主展映单元到午夜疯狂单元,密密麻麻的排片,足以让影迷尖叫,但凡还在线上的明星,都有新作在多伦多轮番登场,吸睛力可想而知。

威尼斯突然调转舵头不再亲美,而多伦多国际电影节却手握美国通行证一路通行无阻。新主席巴巴拉心里清楚威尼斯国际电影节片单上的多少电影将会在走下他的红毯之后就奔赴特柳赖德,又有多少部电影会赶在闭幕之前奔赴多伦多。如果没有强有力的改革措施,也许,未来的9月,“三国鼎立”的局面将会成为只有特柳赖德与多伦多互相叫板的尴尬场面。当然,我们并不希望看到这样的局面真的发生。