《用泥造型——漫画人物泥塑》教学设计

李晶

本案特色:

本课的设计主旨在于根据学校的教学资源现状及学生学情,充分结合现有农村本土美术资源,从身边熟悉的材料入手,分组合作探究泥材的多样性,再由漫画手法激发创作,总结出一套实际可行、操作性强的适合农村学校开发美术资源的泥塑课程。整个课程充分调动学生的学习积极性,教学评价轻造型重趣味,最后引导学生关注泥塑艺术的传承和交流。

教材分析:

本课《用泥造型》属于造型表现课程,根据美术新课标的要求,充分利用当地的泥材,让学生在感受泥材的特性,运用传统的泥塑造型方法,塑造学生喜爱的泥塑作品,并通过泥塑过程的尝试来了解中国的民间艺术、现代泥塑艺术的特点和审美情趣,培养学生的动手能力,塑型能力和创造能力。

学情分析:

学校地处农村山区,教学设施与教具条件有限,尤其是泥塑陶土和专业泥塑工具缺乏,但学校附近的山区、田地、工地等地方随处可见一些泥土,教师可引导学生通过收集、探究和实践去利用这些本土资源来完成课业。再者农村学校的学生美术基础比较薄弱,审美、动手造型等能力参差不齐,但在八年级的《卡通天地》一课中都学过运用夸张变形的手法来创作卡通形象,因此教师应适当降低对学生造型能力的要求,注重让学生感受收集到的泥材的特性,并能用夸张变形的手法简单塑造一个漫画人物。

教学目标:

1、通过学生塑型,感受泥的特性。

2、通过观察→想象→发现→创造的过程,掌握制作泥塑的基本手法和步骤。

3、体验原始泥材的乐趣,了解泥塑造型的文化以及悠久的历史,激发学生热爱家乡文化的情感和弘扬民间艺术的愿望。

教学重难点:

教学重点:感受各种泥材的特性,掌握泥塑制作的基本方法。

教学难点:如何把作品做的生动、形象、有趣。

教学活动准备:

泥材方面:教师带领三组学生去学校附近的田地里、山上、工地里分别挖了田泥、黄土、淤泥,第四组学生用报纸制作纸浆来作为实验性的泥塑材料。

泥塑工具方面:学生课前收集牙签、尺子、小刀等工具。

教学过程设计:

一、初步感知,教学导入

1、播放视频《民间艺术之捏面人》,师生共赏。

学生讨论:你在生活中有见过捏面人吗?你觉得有趣吗?

2、教师出示乐清传统工艺彩泥塑作品,学生欣赏。

提问:这件作品和刚才的捏面人有何不同?猜猜它是用什么材料做的?

教师简介:乐清彩泥塑作为一项历史悠久的民间美术,盛于南宋乾道年间,2009年列入第三批省级非遗名录。作品以手工绘彩、线条简拙、用笔粗放、色彩对比强烈、艳丽悦耳、明朗,富有浓郁的乡土气息和民俗特色。

3、揭示本节课的课题:用泥造型——漫画人物泥塑。

设计意图:通过学生熟悉的生活体验导入新课,激发学生兴趣;并以直接的视觉、触觉的感受,让学生对泥塑艺术有初步的认知体验。同时向学生展示乐清的传统工艺,引导学生关注传统文化并激发学习热情。

二、体验材料,展开教学

1、师过渡:泥土,是大家平时最常接触到的事物,能说说你们都见过些什么土吗?

2、小组合作,体验材料

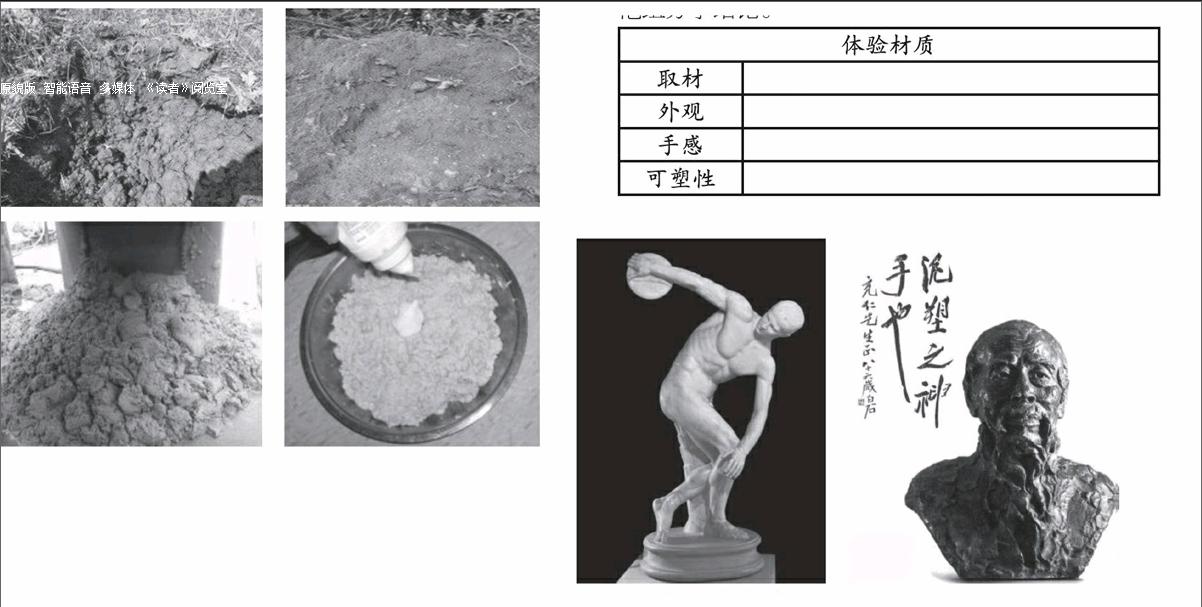

(1)根据课前准备的四种泥材将学生分为四个体验组,每组探究一种泥材。如图:

教师引导:可通过观察、拍打、揉捏、敲击和塑形等方式感受泥材。学生操作,教师巡回指导。

第一小组:体会田地里的泥土材质,俗称“烂乌泥”。

杂质多,易干,易裂。

第二小组:体会山上的黄壤材质,俗称“黄金”。

较细腻,粘性较强,不易干。

第三小组:体会工地里的淤泥材质,俗称“青紫泥”。

最细腻,粘性最强,可塑性强,但不容易取材。

第四小组:体会自制的纸浆材质。

材料环保,便于保存和后期装饰、制作,但制作过程繁琐。

(2)每组学生根据自身感受填写下表,并与其他组分享结论。

体验材质

取材

外观

手感

可塑性

教师小结:通过刚才的体验实践,大家了解了泥材的基本特点,不同的材料有不同的特性,接下来让我们看看大师是怎么发挥泥的特性,塑造千变万化的形象。

设计意图:充分利用农村学校的泥塑材料,通过自主探究和小组讨论的方式让学生感受不同的泥塑材质,开阔学生的思维,学生不仅对自己手上的泥材有了进一步的了解,更体会到了泥塑材质的多样性和不同材质的不同特性。

三、欣赏名作,了解技法

师:通过刚才的实践体验我们已经了解了泥材的特点,那么在艺术大师的手中,这些泥土又会产生这样的变化呢?

教师引领学生欣赏民间艺术家的泥塑作品。

(1)风格赏析:

A、《掷铁饼者》(古希腊雕塑)与《齐白石胸像》(张充仁)

分析:《掷铁饼者》是欧洲写实雕塑的代表,其对人体解刨结构刻画到位。《齐白石胸像》则更注重对齐白石老人的艺术气质与精神气韵的传神写照。

B、《四爷、四奶奶》与《齐白石胸像》

分析:《齐白石胸像》相对较写实,《四爷、四奶奶》则注重趣味性,陶土的天然的质感与简约的造型暗含了这对土生土长的北方老人的纯朴、善良、乐观本性。

C、《吹糖人》(天津“泥人张”)与《大阿福》(无锡惠山泥人)

分析:两者都是民间工艺品。《吹糖人》生动细腻,富于生活气息。《大阿福》色彩艳丽,造型夸张。

设计意图:通过由古到今,从西到中的作品对比赏析,让学生感受不同风格的泥塑作品的不同的审美趣味,了解泥塑悠久的文化历史。

2、技法剖析:

(1)引导学生欣赏分析。它们都是用泥作为材质的作品,在形式上表现出来的凹凸变化,方或圆、钝或锐、光洁或粗糙、流畅或滞缓等因素却各有不同。学生感受泥塑的生动、细腻、丰富的特点。

(2)教师示范

利用师生课前共同准备的泥塑工具进行基本的泥塑造型手法的示范,学生可通过捏、搓、揉、刻等方式进行简单的练习。

设计意图:从风格的赏析到技法的指导,让学生深入了解泥塑的基本知识和技法。

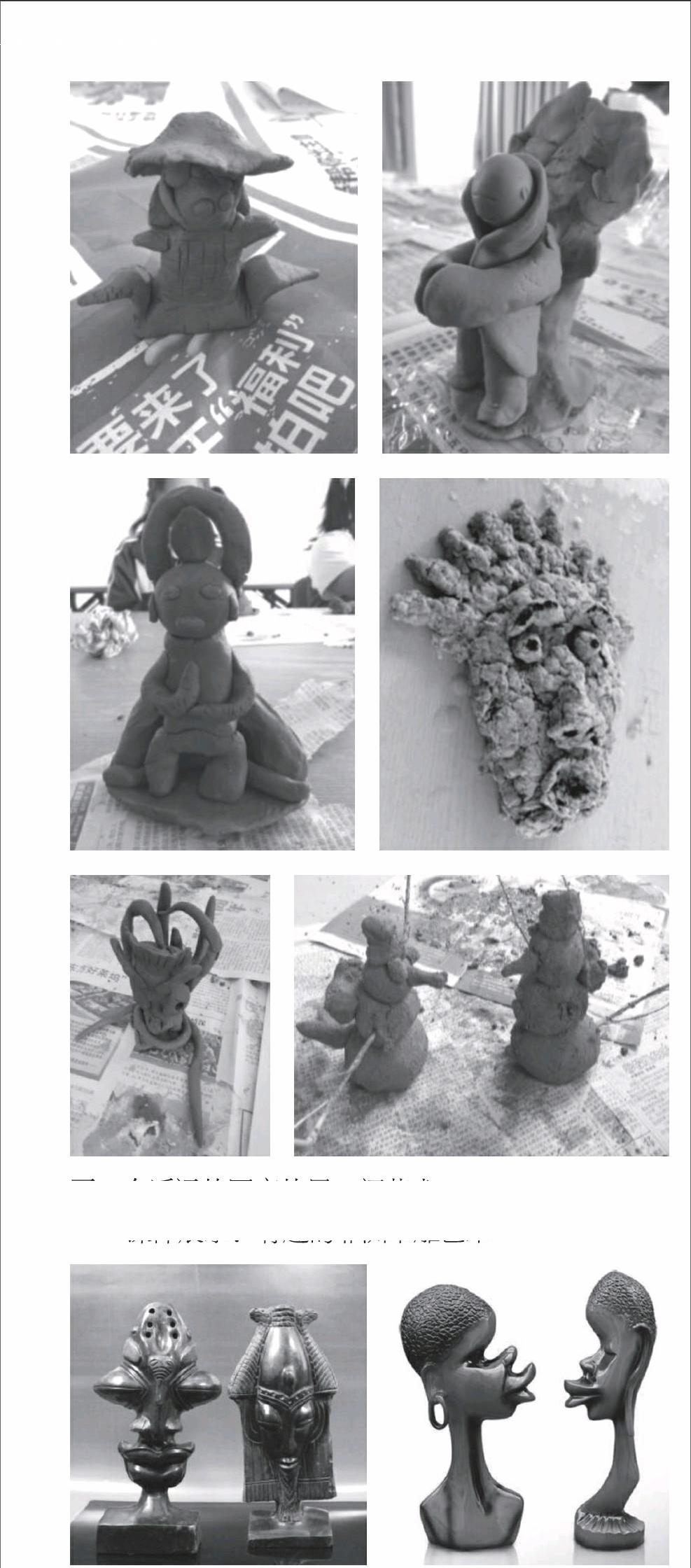

四、小组合作,动手尝试

1、布置任务:

每小组利用自己的泥材,小组合作制作一个人物形象。

要求:每组学生根据自己小组的泥塑材料,利用材料的特点,塑造的方法,塑造一个人物形像。

2、课件图片:从人物到漫画再到泥塑

学生讨论:漫画与泥塑的共同点——夸张、变形。

4、学生练习:以夸张变形的手法,进行泥塑人物创作。

设计意图:农村学生的造型基础较差,写实人像塑型难度较大,从八年级学过的漫画人像创作入手,以夸张变形的手法进行创作,学生发挥的余地更大,更富有趣味性。

五、作品评价

小组成员自评,各组成员互评并阐述创作思路。

学生作品展示:

教师点评,学生改进。

六、课题拓展,教师小结

1、师:看到同学们夸张有趣的作品,让我想到了一个遥远的国度的另一门艺术。

课件展示:有趣的非洲木雕艺术

艺术的材料千变万化,艺术的手法也各不相同,但人类追求美的精神是相通的。

设计意图:从泥塑到木雕,从非洲到中国,不同的艺术题材、不同的民族却有着相同的审美情趣,让学生从中体会艺术的相通,升华主题。

2、本课小结:自古以来,泥土和我们人类息息相关,土地是人类的母亲。今天这节课我们不仅认识了各种各样的泥材,还亲自体验了泥塑创作的乐趣,希望同学们能继承和发扬我们的泥塑艺术,让它焕发新的艺术魅力。

(乐清市石帆一中 浙江温州)

朱源生点评:

泥塑是我国一种古老的民间艺术,是民众智慧的创造,许多民间艺术杰作,成为“华夏一绝”被传承和保留下来。开展好泥塑活动不仅使学生从小了解、接触民间的文化艺术,受到潜移默化的熏陶和艺术审美的教育,而且能促进学生观察力、想象力和创造力的发挥。

然而,农村学校的条件非常有限,教具和学具几乎没有,学生的家庭条件也无法满足上课需求,为此,教师充分利用了本土资源,在课前做了充分的准备:带着学生寻找身边的泥材,充分调动了他们的学习积极性以及对本课的期待度。

通过课前对不同泥材的亲密接触,学生们了解了它们各自的特点,并在课堂上通过古今中外的泥塑作品比较赏析,了解了泥塑的基本特征与创作手法,学生在面对的自己亲手取来的材料,加之好玩的天性,使得课堂的配合度极高。整节课学生的积极性高涨,课堂气氛热烈,人人都主动参与了课堂的各个环节,真正做到了让学生在玩中学,在学中玩!

(乐清市教育局教研室 浙江温州)