政府财政支出:新常态下的结构调整

张维凡

(南京财经大学 财政与税务学院,江苏 南京 210023)

政府财政支出:新常态下的结构调整

张维凡

(南京财经大学 财政与税务学院,江苏 南京 210023)

经济增速由高速下降为中高速已经成为未来一段时期中国经济的新常态,伴随着经济增速减缓而来的结构转型和发展方式调整成为当前我国经济发展的首要任务。政府财政支出的结构调整对推动经济可持续发展发挥着非常重要的作用,新常态下财政资金应在保持基础性项目支出、稳定和压缩竞争性项目投入的同时,增加公益性项目的投入力度。

财政支出结构;竞争性项目;基础性项目;公益性项目

随着经济三十年飞速增长积累下来的诸如问题如环境污染、资源浪费等日益突出,经济增速不断放缓,2015年上半年GDP增速为7%,下降到了30年来的最低水平,21个省份GDP增速同比下降,下行压力不断加大。经济增长放缓已经成为事实,并将作为新常态向未来延续,国家层面也开始接受更低、更具有可持续性的经济增长速度。但是要做到“调速不减势,量增质更优”的目标并非易事,需要多方面共同努力才能使我国经济结构顺利由投资推动型转为消费拉动型,并最大化降低转型所带来的“阵痛”。政府财政支出作为推动经济增长的一大动力,对经济增长有着很强的刺激作用,在转型期,财政支出推动经济结构转型,财政支出结构也需要随着经济产业结构的调整而做出相应地调整。

一、政府财政支出的分类及沿革

(一)我国财政支出结构的分类

从支出项目的分类角度看,财政支出主要可以分为竞争性项目、基础性项目、公益性项目。竞争性项目是指投资效益比较高、竞争性比较强的工程项目,主要包括工业(能源工业除外)、建筑业、金融业等。基础性投资主要包括农、林、水利、交通、通讯等社会经济正常运行所必须的项目。基础性投资具有数额较大、回收慢甚至无法收回成本、有较强的社会效益等特点。公益性项目投资是指具有很强的正外部性不宜或者不能由私人部门来承担的项目,主要包括科技、教育、文化、卫生、环保、行政机关建设、国防设施等。

(二)我国财政支出结构的变化趋势

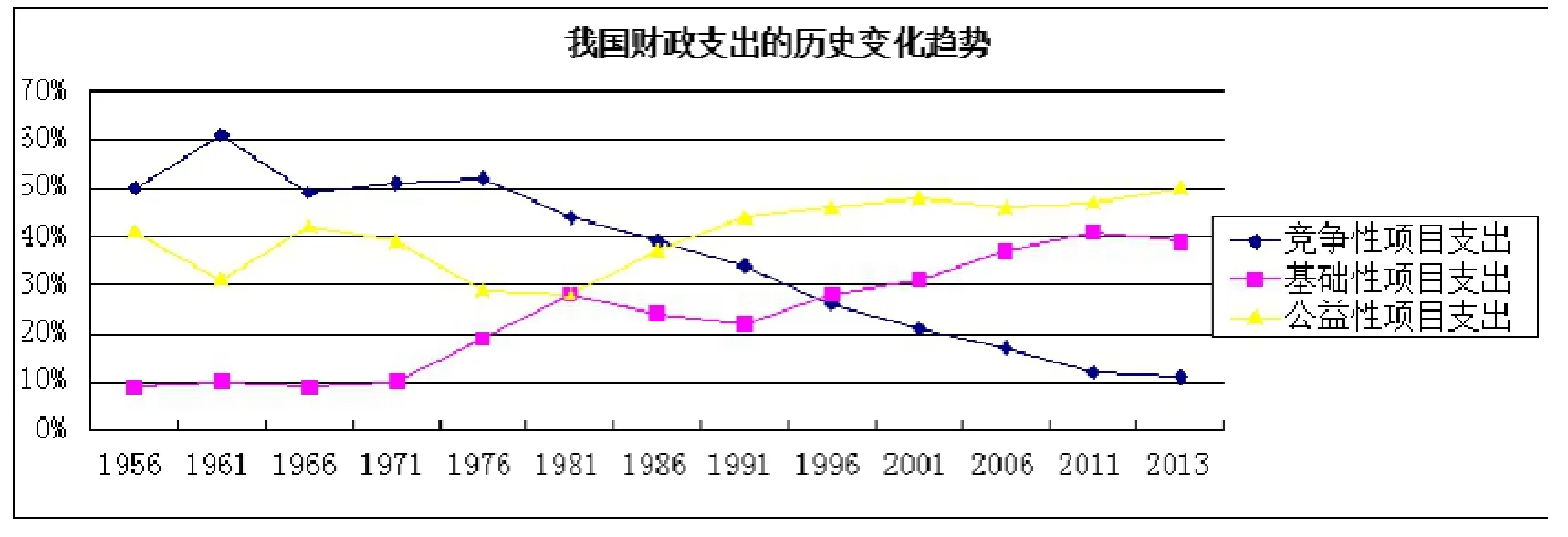

按照我国财政体制的沿革,我国财政支出结构的历史变动大致可以归纳为:1949年至1978年为计划经济时期,这一时期财政资金主要集中在竞争性领域;1978至1992年为改革开放初期,这一时期中央开始逐渐简政放权,企业的自主权慢慢变大,财政投资资金开始有选择地退出了竞争性领域;1992年至1998年为市场经济改革初见成效时期,我国确立了市场在资源配置中起基础性作用的改革目标,财政投资资金的使用开始规范化,并逐渐向基础性领域倾斜;1998年至今为公共财政制度改革创新推进时期,财政的主要职能转变为为市场提供公共服务和弥补市场失灵,财政资金对科教文卫等公益性项目的投资比重稳步上升,并受到了越来越多的重视。

图1反映的是我国财政支出结构的变化趋势,其中:竞争性项目占比在改革开放前一直维持在50%以上,在财政总支出中占据很高比例,1978年改革开放后我国财政投资性资金逐渐退出了竞争性领域,比重开始逐年下降。而80年代后我国大力发展交通、通信、能源、水力等基础性行业,因而基础性项目的支出比重一直在稳步上升。公益性项目历来是我国财政支出的重要组成部分,80年代前我国对国防支出的投入力度很大,尤其在1955—1970年间我国平均每年的国防支出占各年财政总支出的20%左右,80年代后,我国在逐步削减国防支出的同时提高了对科教文卫和机关建设的支出比重,使得公益性项目的投资占比一直维持在40%左右。

图1 我国财政支出结构的变化趋势

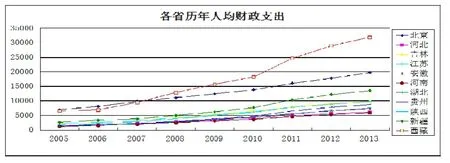

图2:2005—2013年我国东中西部部分省份人均财政支出情况(单位:元)

二、我国财政支出结构现状的比较分析

(一)财政支出在不同区域间的比较

图2反映的是2005—2013年我国东、中、西部地区一些代表性省份的人均财政支出状况。从纵向上看,我国各省的人均财政支出基本都呈现出逐年增加的趋势,特别是 2008年后,我国采取积极的财政政策和宽松的货币政策来应对经济危机的冲击,各省人均财政支出的增速开始显著加大。从横向上看,我国财政支出主要投向一些经济较为发达的地区如北京、上海、天津等一线城市和西藏,新疆等存在政策性倾斜的西部偏远地区。其中2013年北京市人均财政支出为19731元,西藏和新疆的人均财政支出分别为32510元和13547元,而一些东中西部地区欠发达地区如安徽、河南、甘肃、广西等地,人均财政支出仅为 7213、5930、8945和6799元,虽然较2005年的水平相比有了很大提升,但是仍然不足北京上海人均财政支出的 1/2,由此可见,我国区域之间的人均财政支出水平存在很大差距。

(二)财政支出在市县之间的比较

从图3可以看出,我国市级人均财政支出与县乡级人均财政支出以每年约15%的增速增长着,但是市级与县乡一级的人均财政支出的差距却在不断的拉大,2003年我国市级人均财政支出2135元县乡一级人均财政支出为713元,市级人均财政支出是县乡一级的三倍;2013年我国市级人均财政支出为12195元,县乡一级人均财政支出为7004,虽然从比例上看市级与县乡级财政支出的差距有所缩小,但是从数值上看,市与县乡间人均财政投入差距从2003年的1422扩大到2013年的5191,差距在不断加大。

(三)财政支出结构的国际比较

图3 2003—2013我国人均财政支出在市与县乡之间的比较(单位:元)

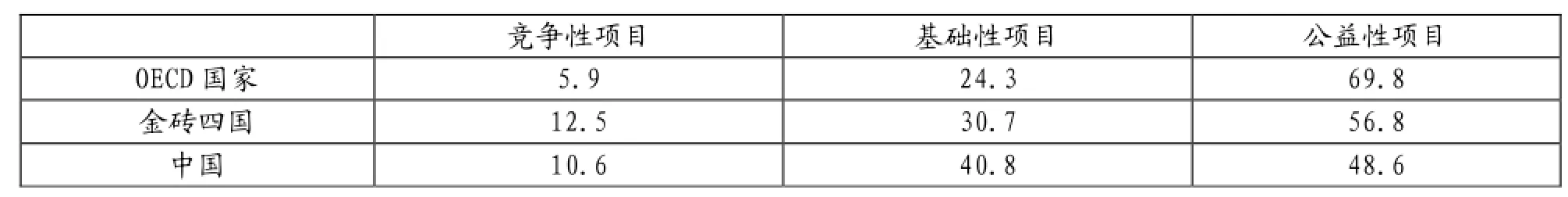

表1 OECD国家和金砖四国与中国按项目分类的财政支出结构比较(%)

表2 一些主要国家按功能分类财政支出结构比较(%)

从表1来看,目前OECD国家政府的财政资金主要集中在以社会保障、医疗卫生、教育为主的惠及民生的公益性项目上,这部分支出接近其政府财政总支出的70%,而我国2011年在公益性项目的支出只占财政总支出的48%,与OECD国家和金砖国家相比,财政资金仍然有很大一部分集中在基础性项目和竞争性项目上,对公益性项目的投入力度相对较少。

从表2来看,通过发达国家与金砖四国财政支出结构的比较可知,平均而言发达国家财政支出占财政总支出比重由高到低排名在前三位的项目分别是社会保障与就业支出、医疗卫生支出和教育支出。与发达国家相比,涵括中国在内的新兴经济体国家财政支出占财政总支比重由高到低排名在前三位的项目分别是经济事物支出(包括工业支出、房产金融支出、农林水事物支出、交通运输支出等)、公共基础设施投资和教育支出。

对中国而言,2013年我国经济事物支出占财政支出总额的21.9%,这部分支出中有很大一部分资金存在于竞争性领域,虽然近年来我国财政资金在经济事物中的支出比重有所下降,但仍处在较高的水平,而美国和欧洲近些年在经济事物支出中的比重一直维持在 8%左右。我国经历了从计划经济到市场经济的转型,在计划经济时期,大量的政府财政投资集中于竞争性行业,虽然近些年我国已经在投资方向上做出了很大调整,但是不能否认的是该领域仍有不少比重的政府资金,此外,基础投资占比相对过大也是我国目前需要注意的地方。

构成基础性项目主要内容的公共基础设施投资和城乡社区事物支出分别占我国财政总支出的12.7%和7.5%,与金砖国家接近,但是远高于OECD各国的平均水平,这与我国的“大政府”和发展阶段有关,从目前角度看,我国仍需要对基础性项目保持相当比重的支出水平,来满足我国当前城市建设和经济发展的需要。

而一直备受争议的“中国政府管理费用过高”问题,由于近期政府一直致力于减少三公经费支出和反腐,使得我国一般性公共服务支出的增长趋势逐渐放缓,2013年占财政总支出的14.4%,虽然与美国、日本等发达国家相比并不算高,但是较上年相比仍然增长了8.3%,行政管理费用近年来迅速攀升的势头仍需要进一步有效控制,同时政府管理费用的使用效率也需要进一步提高。

在公益性项目中,只有教育支出占财政支出的比重与发达国家接近,2013年我国财政支出中教育经费支出占比为13.7%。近年来国家教育经费支出占GDP的比重一直在逐年上升,由2005年的2.16%提高到了2013年的4.3%,但是从教育投资结构的角度看,大多数发达国家对小学和中学基础教育的投入约占教育经费支出的70%左右,但目前我国基础教育经费占教育总支出比例约63%左右,仍然存在着重视高等教育而轻视基础教育的局面。相比之下,我国的社会保障与就业支出和发达国家相比存在很大差距,OECD国家的社会保障支出普遍占财政总支出的 30%以上,金砖四国虽然是发展中国家,其社会保障支出也接近20%,而我国目前的社会保障支出占比只有10.4%。备受关注的医疗卫生支出在各OECD国家中都占到15%—20%的水平,在金砖四国的财政支出结构中也占到了10%左右,而2013年我国医疗卫生支出占比仅5%,远远低于OECD国家和金砖国家的平均水平。此外,对环保支出而言,总体上看,我国 2013年用于环境保护支出的比重为 2%,环保支出刚刚达到控制污染所需投入的低限。就目前我国环境现状以及与发达国家污染治理高峰期投入相比,我国高比例的环保投入才刚刚开始。

三、未来财政支出结构调整的方向和重点

在当前我国经济增速放缓的情况下,政府财政支出作为政府调节经济的重要手段,不仅要发挥对经济的提振作用,更要优化财政支出的结构,在压缩竞争性项目的同时,优化基础性项目和增加公益性项目的支出,使政府财政资金在平衡区域间经济发展和产业结构上发挥重要作用。

(一)竞争性项目

当前,随着经济全球化进程的加快,大国间经济竞争日趋激烈,各国的核心产业竞争是非常重要的一环。而我国民营经济起步晚,大多存在规模较小、管理水平低、产品的创新能力和竞争力不足等问题,往往无力应对西方跨国大型企业的竞争和经济危机的冲击。在 2008年的经济危机中,我国大约有 40%的中小型民营企业出现了债务危机甚至破产。这就意味着财政投资不能完全退出竞争性项目,在竞争性领域财政资金应与私人资金相互依存、相互支持,同时又相互竞争。财政资金在竞争性项目中的投资要做到有所为而有所不为,改变目前财政投资包揽过多的局面。

1.财政投资有选择地从一般竞争性部门退出

在一般竞争性部门,市场的供给与需求可以通过市场机制的作用自发调节。民间资本的产权关系明确、经营灵活,能够较好地适应市场需求的变化,其产出效率一般比公共资本要高。财政资金投资于一般竞争性部门不仅可能抑制民间资本作用的发挥,还可能影响财政投资效率,尤其是国家资金对金融业的多种限制使得金融业门槛过高,不利于金融业对实体经济辅助作用的发挥。财政投资有选择地从一般竞争性部门退出,首先是指财政资金不投资于一般竞争性部门的新建项目,也不追加投资于已有的竞争性部门;其次,通过国有资产公开出售、出租和股份制改革及出让,进一步降低财政资金在竞争性领域的比重,使竞争性部门的国有企业充分参与市场竞争,自负盈亏,优胜劣汰。

2.缩小财政对支柱产业、基础产业的投资范围,引入民间资本

而对于电力、通讯、石化、冶金、军工等存在较强规模经济的支柱产业,这些重点竞争性领域关系到国家安全和国民经济命脉,我国应该投入资金保持其在国际上的竞争力,同时降低非公有制经济的准入要求,引入社会资金与财政资金共同运营,这样可以打破国有经济的绝对垄断地位,对保护消费者权益和整个国民经济的发展都是非常有意义的。

借鉴市场经济较为成熟的国家的经验,我国可以运用如下两种方式对支柱产业改革。第一种:业务分解,即通过主业的水平分解、垂直分解和剥离中间业务的方式,提高行业的竞争程度,这种改革思路适用于通讯、电力、航空、铁路和港口等领域第二种:特许经营。对于存在规模经济的行业,业务分解过细可能会降低其生产效率,采取特许经营的方法更为适宜,即政府对项目进行公开的招投标,选出最合适的投资对象,经营者具有很强的自主权,但是需要受政府的监管。政府可以通过管制价格或者盈利水平。诸如石油、化工、冶金等存在规模经济的行业,其产品市场已经高度国际化,在保证该行业国际竞争力的前提下,应大力吸收国内民间资本,吸引外商进行投资。

(二)基础性项目

1.加大对中西部地区和全国中小城市的基础设施建设,缓解区域发展不平衡

我国目前的财政基础设施投资方向主要还是倾向于大中城市,财政基础设施的投资资金大多流向了北京、上海等大中城市,许多甚至存在投资过度的现象,而中西部地区和全国很多中小城市的基础设施建设却一直非常缓慢。此外,财政资金对县乡特别是农村地区的投入也一直很滞后。

地区间的财政投入不均衡不仅会恶化不同地区的贫富差异,同时也会导致人口从经济发展较弱地区向经济发达的大中城市流动,我国第六次人口普查结果显示,人口流失超过200万的省份已经超过 10个,东北地区尤为严重,这不仅造成了中小城市的空心化,也会增加大城市的压力。经济区域发展失衡是造成人口流失的根本原因,而财政资金在缓解区域发展不平衡中应该发挥积极作用。世界银行 1994年在《发展研究报告——为发展提供基础设施》中指出地方基础设施与经济发展几乎是同比例增长的,论述了基础设施对地方经济发展的推动作用,所以当前我国应该在保证发达地区基础设施投入的基础上,逐步加大对中小城市特别是对中西部贫困地区的基础设施投入,如加大对中小型城市的市内交通建设,这样对中小城市而言,无论是在缓解地区人口流失、解决人口增长方面,还是在缩减不同地区间贫富差异方面都有显著作用。

2.引入公私合作模式,提高基础性项目资金使用效率,缓解财政资金压力

政府应该不断地调整转变自己在资源配置和经济发展中的角色以适应市场经济体制改革。PPP项目是一个很好的将民间资本引入公共服务领域的方法。大力推广PPP项目,不仅可以提高项目资金的使用效率,防止资金的浪费,同时也有利于转化政府的职能,减轻财政负担,使政府在真正意义上从管理型政府向服务型政府转变。从 2014年开始,由发改委牵头,各地政府如雨后春笋般推出了涵盖水利设施、市政设施、交通设施、公共服务、资源环境等多个领域的PPP项目,鼓励各类社会资金通过特许经营、政府购买服务、股权合作等方式参与各项城市基础设施项目。

但就目前而言,我国PPP模式的运用仍然处在试点和起步阶段,政府权利过大,使得很多民营资本积极参与的项目因为政府方面的意愿降低而夭折。企业难与政府平起平坐是目前PPP模式发展的瓶颈。为了更充分地发挥PPP项目的效果,首先,政府的角色应该做出转变,由过去在公共设施建设中的主导角色变为与私人部门合作提供产品或服务的监督与合作的角色。其次,进一步完善我国法律制度,通过法律制度对政府和企业在项目中需要承担的责任和风险进行明确界定,保护双方利益。再次,应从项目建设的前、中、后三个方面对项目中的风险进行管理,最大化控制风险,减少损失。然后,在融资渠道上,应该放松对国家政策性银行和外国政府贷款的使用限制,允许并鼓励包括保险基金、社保基金在内的大型基金投资PPP项目。最后,确定项目价格。价格调整应该遵循效率和公平兼顾、保证项目的可持续发展。应该做到在保证消费者权益的同时,不损害项目的生存能力,同时还要鼓励私人部门改善服务、提高经营效率的积极性。

(三)公益性项目

1.加大民生领域的资金的投入力度

我国内需一直较为疲软,消费支出对国内生产总值增长的贡献率为51.2%,比起美国的70%差距较大,这与我国目前民生保障政策较差有直接关系,我国如果希望通过消费来作为拉动经济增长的引擎,必然需要一个完善的社会保障体制作为支撑。

首先,应该推动医疗保险制度改革,建立可以覆盖城乡全体劳动者的、社会统筹与个人账户相结合的、与我国当前发展水平相适应的基本医疗保险制度。其次,对于失业保险,应该重新定位其发放标准、期限及实施范围。再次,应该完善我国的最低生活保障制度,目前我国仍有很多区域特别是农村地区无法享受到最低生活保障,应该扩大最低生活保障制度的受益区域至更多农村地区,同时上调可以享受最低生活保障的家庭最低生活标准。最后,在完善养老保险方面,应该将个体经济组织的从业人员也纳入基本养老保险的领取范围,并加速养老金的社会化发放来完善养老保险制度。

2.改善教育资金的投入结构

百年大计,教育为本。教育是立国之本,是民族兴旺的标记,教育水平的高低关系着一个国家的整体素质水平和发展潜力。教育投入在任何一个国家都是财政投入的重头戏。

未来一段时期我国应该继续扩大对教育的投入,使教育投入占 GDP的比重达到发达国家平均7%的水平。同时,在经费的使用方向上,当下财政对教育投入的重点应放在以农村义务教育为中心的基础教育上。初等教育具有公共物品的属性,具有十分强的正外部效益。目前,在我国“分级办学,分级管理”的教育体制下,基础教育投入的压力主要由县、区、乡等基层政府承担,而不同地区的基层政府财力强弱差异很大,一些贫困地区财力较弱的基层政府,对基础教育的投入甚至存在着空白。致使有限的教育资金很大一部分被锦上添花地投入到了城市学校,而原本薄弱的乡村学校却得不到必要的投入,区域间教育不平等问题愈发突出。因此这就要求国家在继续扩大财政教育投资规模的基础上,在教育经费的投入方向上有所侧重,把更多的财政教育经费用于农村地区,只有这样才能从根本上缓解教育资源分配不公平的问题,使每个孩子都能享受到基础教育。

3.提高对环境保护的支出力度

三十年粗放的经济发展模式造成的副作用已经开始凸显,水污染、大气污染、土壤污染、食品安全问题,已经成了当下我国亟待解决的一大顽疾。根据 1997年世界银行提出的理论,治理环境污染的投资占GDP的比例达到2%-3%时,环境质量可有所改善。我国环保投入占G

DP比重从2000年的1.12%增加到2013年的2%。总体上看,刚刚达到控制污染所需投入的低限。

目前环境保护投资的年均增长率提高迅猛,但是污染投资支出总量相对目前环境情况而言仍过少,支出规模亟待进一步提高。首先,政府本身应该作为投资的主体,加强绿色投资力度,在完善有利于环境保护的公共设施建设的同时提高对绿色产业的支持和引导,从源头上遏制环境污染问题。其次,对不同地区的污染问题采用不同方法加以处理,对大气污染的重灾区如华北、东北地区进行车辆尾气处理、禁烧秸秆、对高污染企业进行整改和淘汰。对西部地区的沙漠化可以采用围栏封育等办法来提高绿化覆盖率。对以淮河、海河和辽河为代表的水污染严重的地区的企业进行污水排放限制,对生活污水进行净化再利用,并加强检测管理,保护水源。再次,对火电、化工、石化、钢铁、有色金属、水泥这六大高污染行业进行重点整治,并鼓励企业进行节能减排和产业结构升级,从根本上解决污染问题。

[1]中国社会科学院财政与贸易经济研究所课题组.“十二五”时期的中国财政支出结构改革[J].经济理论与经济管理,2010(11):8-9.

[2] 徐冉.公共财政支出结构优化研究[D].济南:山东大学,2009.

[3] 李永友.我国财政支出结构演进及其效率[J].经济学,2009(10):314-315.

[4] 宫晓霞.财政支出结构的优化路径:以改善民生为基调[J].改革,2011(6):103-104.

[5] 赵茉.财政支出结构的国际比较及其对中国的借鉴[D].长春:吉林大学,2009.

[6] 于淑文.政府投资性支出的发展趋势与结构调整[J].工业技术经济,2006(9):2-3.

[7] World Development Report 2007: Development and the Next Generation,The World Bank,2008.

(责任编辑 夏菊子)

Government Fiscal Expenditure: Structure Adjustment in the New Normal Situation

ZHANG Wei-fan

(School of Public Finance and Taxation, Nanjing University of Finance and Economics, Nanjing 210023, China)

It will be a new normal in China in the future that high economic increase will turn to middle-high speed increase, thus a major task in developing China's economy is to transform the economic structure and adjust the development mode. The structure adjustment in government fiscal expenditure plays an important role in promoting the sustainable development of China's economy. In the new normal situation the government should maintain the expenditure in basic projects, stabilize and reduce input for competitive projects and at the same time increase investment in public welfare projects.

fiscal expenditure structure; competitive project; basic project; public welfare project

F812.45

A

1671-9255(2015)04-0044-06

2015-09-21

张维凡(1991- ),男,江苏徐州人,南京财经大学财政与税务学院硕士研究生。

10.13685/j.cnki.abc. 000144 网络出版时间:2015-11-12 15:50

网络出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/34.1242.Z.20151112.1550.001.html