中国转弯处的脑力激荡

宋正大

大江东去,乘风破浪。

1985年9月2日凌晨6点,一艘名叫“巴山号”的游轮驶出重庆朝天门码头,向瞿塘峡方向驶去,目的地是江城武汉。这条刚刚服役半年的豪华轮船,所载的可不是普通游客,而是参加“宏观经济管理国际讨论会”的嘉宾,其中有30多位中外重量级经济学家和官员,会议为期6天。

这个会议因背景之特殊、成果之丰厚,被誉为“中国转弯处的脑力激荡”,在中国改革历程中具有里程碑式意义,史称“巴山轮会议”。

改革如同长江之水澎湃向前。30年过去了,改革进入了又一个关键时期。回望巴山轮会议,温故知新,有助于认清形势,取得新成绩。

经济转型与经济过热

1985年,是一个不凡的年份。在中国经济领域,发生了很多大事件,比如《关于进一步活跃农村经济的十项政策》发布、《专利法》实施、中美合作制造飞机协议生效、国家科委拟订“星火计划”、胜利油田发现富集高产含油区,等等。但是,人们最关心的头等大事,当属中国改革何去何从。

彼时,中国正从计划经济迈向有计划的商品经济,改革重点正从农村转向城市。改革的目标模式是什么?有计划的商品经济如何进行?如何处理宏观经济和微观的关系?配置资源的主体是政府还是市场?这些都需要探索并作出回答。

当时,人们担心物价上涨和生活日用品短缺,有的城市出现了“抢购潮”,甚至连坏的电视机都被抢购一空。“全国上下对于改革和发展的热情都十分高涨, 各地纷纷要求扩大投资规模, 在提工资和发奖金方面也竞相攀比;财政上实行分灶吃饭,货币和信贷上实行扩张政策。到1985年初,出现了投资和消费双膨胀的局面。这种局面的集中表现,则是通货膨胀的压力加大,不利于下一步的改革和发展。”赵人伟当时是中国社会科学院经济研究所副所长,他在回顾巴山轮会议的文章中如此写道。

经济学界泰斗薛暮桥在巴山轮会议的开幕辞中,也提及了会议背景:“最近1年,我们把改革的重点转向城市国营企业,转向以城市为重点的整个经济体制改革,这比过去的改革复杂得多、困难得多。要把微观经济搞活, 必须加强对宏观经济的控制。现在我们还不善于加强宏观管理, 所以, 微观放活以后就出现了许多漏洞。去年第四季度到今年第一季度,就出现了银行信贷基金失控和消费基金失控, 给今年的经济体制改革增加了困难。”

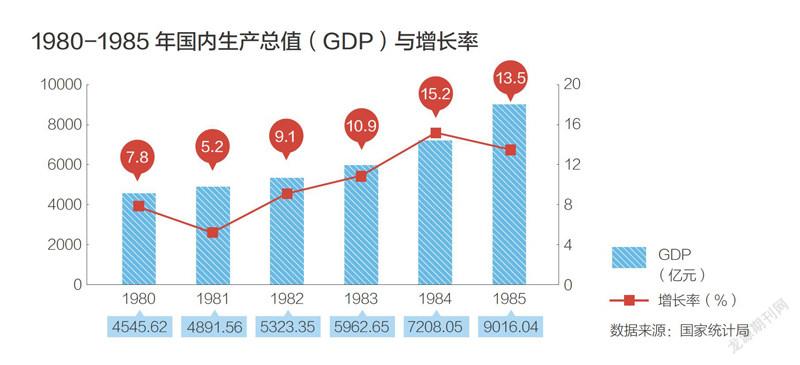

我们可以根据具体数据,来感受当时的经济状况:其一,经济增长速度过快, 1984年经济增长率上升到14.2%,1985年上半年工业总产值同比增长23.1%;其二,投资膨胀和消费膨胀的情况加剧,1984 年固定资产投资增长21.8%,银行在工资、奖金方面的现金支出增长22.3%, 大大高于国民收入增长12% 的速度;其三,信贷和货币投放过多,1984年银行贷款总额增长28.9%,货币流通量相应增加。

为了探讨和破解改革难题,经国务院批准,由国家经济体制改革委员会牵头组织,中国经济体制改革研究会和中国社会科学院出面,主办一场高规格的大型国际理论研讨会,世界银行对会议给予支持。

能请到的名家都请到了

在不少学者眼里,巴山轮会议是一次真正具有开创性、开拓性和开放性的国际性学术会议。其一,请到了一批世界一流经济学家,“当时能请到的著名专家基本都请到了”,他们来自美国、德国、英国、法国、波兰、匈牙利、南斯拉夫、日本等,熟悉发达国家和发展中国家经验。其二,专家们都为参加这次会议做了充分的准备,而且发言积极、讨论激烈。

国外专家主要由世界银行驻中国首席代表、菲律宾籍华人林重庚出面邀请。林重庚是巴山轮会议核心人物之一,在组织、沟通、协调方面起到关键作用。他还拥有丰富的国际经验,比如关于养老金,他熟知多个国家的做法。

根据当时国家体改委的建议,国外专家必须拥有三个方面的知识和经验,即国家如何管理市场经济,从中央计划经济到市场经济转轨过程中相关的问题,在整合计划与市场方面的国际经验,而中方与会人员要包括国家部委参与政策制定的工作者和研究机构的学者。

从年初开始,筹备了半年左右时间。8月底,专家们陆续到达北京。8月31日,飞往重庆。选择在游轮上开会,是为了让与会嘉宾不受外界干扰。考虑到有的外国专家年事已高,所以可以携带夫人出席。游轮到达著名景点靠岸,夫人们上岸游览,而会议则照常进行。其间,仅仅休会半天,全体与会人员下船,游览了小三峡。国际学术会议如此安排,是比较少见的。

时任国家体改委秘书长洪虎的一段回忆,可以表明当时巴山轮会议的认真态度,“会议整理材料的工作量很大,我们把复印机都搬到船上去了,工作人员需要把当天讨论的材料整理打印出来,那个时候没有现在这些很方便的打印设备,有时候稿子都摊到地上,人就趴在地上一个一个地分捡,很辛苦。”

国外专家个个都有来头。美国耶鲁大学经济学教授詹姆斯·托宾( James Tobin)时任美国白宫经济顾问委员会委员,在经济计量方法、风险理论、家庭和厂商行为理论、一般宏观经济理论等多个领域都卓有建树,他所说的“不要把所有鸡蛋放到一个篮子里”这句名言广为流传,他在1981年获得了诺贝尔经济学奖。

同样,在国家管理市场经济方面有研究的专家,还包括阿莱克·凯恩克劳斯爵士(Sir Alec Cairncross)、奥特玛·埃明格尔(Otmar Emminger)。前者曾任英国格拉斯哥大学应用经济学教授、政府经济顾问、牛津大学圣彼得学院院长等职。后者是国际货币政策经济学家,多年担任德国中央银行行长,对战后德国经济复兴中如何通过货币政策实行宏观经济调控具有独特的经验。

波兰经济学家弗·布鲁斯(W·Brus)和匈牙利经济学家亚诺什·科尔奈( Janos Kornai),是社会主义中央计划体制问题专家,他们承担的讨论主题是“从计划经济到市场经济转轨过程中的微观经济要求”。在上世纪80年代初期,布鲁斯对中国改革影响较大。到了80年代初期,科尔奈成为中国青年学子的“偶像”。很凑巧,巴山轮会议召开时,正值科尔奈的《短缺经济学》中文版刚刚面世,许多青年学子以极大的兴趣研读这本书,并为书中的投资饥渴症、外部短缺和内部储藏、数量扩张等内容所吸引和震撼。

其他外国专家,如美国的里罗尔·琼斯(Leroy Jones)、南斯拉夫的亚历山大·拜特(Aleksander Bait)、法国的米歇尔·阿尔伯特(Michel Albert) 和日本的小林实, 也都具有丰富的实践经验。

国内专家大多数都是经济学界老前辈和经济研究、政策制定的中坚力量。当时,经济学界泰斗薛暮桥已81岁高龄,正值生病,他坚持参会,让人将自己抬上了船。参会者根据年龄排序有安志文、童大林、马洪、刘国光、戴园晨、杨启先、周叔莲、高尚全、吴敬琏、赵人伟、张卓元、陈吉元、项怀诚、洪虎,等等。

还需要提及的是,这么高规格的会议也有“小字辈”参加。比如,楼继伟当年35岁,在国务院办公厅工作,现任财政部部长;郭树清当年29岁,是中国社会科学院博士研究生,曾任建设银行董事长、证监会主席,现任山东省委副书记、省长。青年学者能“挤”进来,得益于林重庚的提议,他认为应该利用此次机会培养一些新人,希望45岁以下的青年经济学家也能参加。

跨越国界的百家争鸣

巴山轮会议上提出了许多问题和意见,在当时就引起学术界、政界的高度关注和热烈讨论。

划分经济体制的标准究竟是什么,这是讨论的议题之一。科尔奈发表了较为系统的看法,“他主张根据协调机制对经济体制进行分类。所谓协调,就是调节两个或两个以上相互发生作用的个人或组织。国民经济的协调机制有四种,即行政协调、市场协调、伦理协调和强制协调。在现代社会主义制度下,伦理协调不起主导作用,强制协调也是临时性的。因此,最主要的协调是行政协调和市场协调。”

接着,科尔奈又把行政协调分为直接的行政协调(I A)和间接的行政协调(I B),把市场协调分为无宏观控制的市场协调(ⅡA)和有宏观控制的市场协调(ⅡB)。他认为,真正有效的改革应当把ⅡB作为目标模式。科尔奈的这种分类富有创新性,引起与会专家的浓厚兴趣。不少学者原则上同意ⅡB应该是中国经济改革的目标模式。

也有部分学者认为,科尔奈的观点值得商榷。周叔莲时任中国社会科学院工业经济研究所副所长,他表示,经济体制模式是经济体制的理论概括或理论抽象,对经济体制模式分类应该考虑到经济体制的主要内容。科尔奈仅仅依据经济协调机制进行分类, 尤其是他忽视了生产资料所有制是经济体制的重要内容,这是不全面的。

布鲁斯则对中国经济改革的起点提出自己的看法。他说,中国经济改革起点不是I A,甚至可以说是半个I A,中国的经济改革从半个I A到ⅡB将是一次真正的长征。

正是有了百家争鸣,巴山轮会议越开越精彩。专家们还讨论了财政政策和货币政策如何搭配的问题。“当时的中国,由于旧体制所固有的‘扩展冲动’、‘投资饥渴’等倾向依然存在, 加上微观经济放活以后又增加了‘消费饥渴’的倾向, 形成了需求膨胀的强大压力。”

托宾指出,根据中国经济的现状分析,中国确实面临发生严重通货膨胀的危险,有效的解决办法是采取“三紧政策”,即紧的财政政策、货币政策和收入政策,而不是西方国家通常采用的“松紧搭配政策”。这个观点使得“当时以‘西方主流经济学’名义宣扬‘通货膨胀有益于经济发展’的言论,在一段时间里销声匿迹”。

更有意思的是,在这个问题上,凯恩克劳斯、埃明格尔的看法与托宾相似,而他们三个人属于不同的流派,从上世纪60年代起,他们在讨论各个国家的经济问题时总会发生争执。他们在会上表示,对于中国的这个问题,他们竟然取得如此一致的意见,希望中国方面给予足够重视。

再来一次巴山轮会议

巴山轮会议于9月7日在武汉闭幕。与会嘉宾上岸游览了黄鹤楼,有的还到江汉路进行走访调查。

这次会议充分讨论了宏观管理理论与国际实践经验,至少在改革目标模式、改革过渡方式、宏观调控等三个方面明确了改革的方向,最终形成了7大专题报告,分别是目标模式和过渡步骤、财政政策与宏观管理、货币政策和金融体制的改革、收入政策与宏观管理、经济增长与投资问题、通货膨胀和价格问题,以及实现宏观经济间接控制目标的一个重要前提。

在汉阳晴川饭店,时任国家体改委委员杨启先,起草了《宏观经济管理国际讨论会对我国改革有参考价值的几点意见》、《关于“巴山轮会议”主要情况报告》,报送至国务院。十天后的9月23日,中国共产党全国代表大会通过的“七五”计划建议中,吸收了巴山轮会议的成果。巴山轮会议成果还影响到1987年中共十三大作出的决策。正如张卓元所言,巴山轮会议有很强的生命力,它决定了中国市场经济取向,讲了一些经济方面规律性的东西,对中国宏观经济调控、宏观经济政策的制定产生了深远影响。

也有学者认为中国改革开放以来,几乎没有一场学术性的经济研讨会,能像1984年莫干山会议和1985年巴山轮会议那样,让经济学界津津乐道:“如果说莫干山会议推动了中国经济体制改革的进程,那么巴山轮会议则启蒙了中国的宏观经济管理。”

除了对经济决策产生积极影响外,巴山轮会议还有一笔精神财富,就是真正做到了百家争鸣,这对当时经济学界的开放风气起到推动作用。

2005年9月3日,中国经济体制改革研究会组织巴山轮会议部分与会专家再聚首,召开了纪念巴山轮会议20周年研讨会。会上,每一位专家都对巴山轮会议的学术风气给予高度评价。时任全国社保基金理事会理事长项怀诚说:“真正参加大规模的、研究这么重大问题的、与这么多知名专家一起的、而且内容如此丰富的研讨会,这在我一生当中还是第一次。我觉得现在研讨会的质量还真是没有20 年前高。”郭树清也表达了相同的感受:“现在会议很多,一些国际研讨会甚至有多名诺贝尔奖获得者参加,但好像表演多,表态多,讨论少,交流少。”

改革是一场深刻的革命,当前改革需要解决的问题格外艰巨。诚如诸多学者所说,有必要再来一次“巴山轮会议”,总结过去的经验、教训,列举问题清单,寻找发展答案。(支点杂志2015年8月刊)