红色抗日传奇:出其不意的敌后游击战

胡卓然

2015年是抗日战争胜利70周年。在革命史教材中,中国共产党领导的抗日敌后游击战,给侵华日军造成了相当大的兵员损失。中国人家喻户晓的地雷战、地道战和麻雀战,常常作为抗日敌后游击战最主要的作战方式被提起。近年来,出现了关于抗战中著名的地雷战究竟有没有效果的怀疑。有人认为地雷是一种“无选择性的杀伤性武器”“不会长着只认鬼子的眼睛”, 怎么会在战斗中有很高的命中率,可以给予日伪军沉重的打击呢?

那么,关于这三种游击战的著名战法,在日本军队士兵的记载里是否又有我们不熟悉的内容呢?本文通过中日史料的对照,来展现地雷战、地道战和麻雀战鲜为人知的背景和细节——

战斗在鬼子眼皮底下的“拉雷手”

地雷战究竟有没有效果?

为了给这样的疑惑一个圆满的解答,让我们先从当年民兵队长宋芹玉给伪军上一堂“地雷课”的战例开始说起吧——

1943年8月的一天,21岁的邢东县(属晋冀鲁豫边区太行区)民兵联防大队大队长宋芹玉,俘获了当地伪治安军司令部的上尉副官纪守章。之后,他装扮成纪守章,骑马来到黑山村碉堡。

宋芹玉把这个小队的20多名伪军官兵都召集到了碉堡的门口,装模作样宣读了驻扎此处的伪军队长晋衔的文书,然后说:“我还带来一个八路军的地雷,大家不要害怕,这里头的炸药已经取出了。作战处让我带来给弟兄们看看,教你们学一学排除的方法。”

宋芹玉“认真”上起了课。他先介绍了如何把拉绳挂在引信上,又弯下腰一边朝碉堡的大门移动,一边把手中的拉绳慢慢放到地面上,跟站在他身后的伪军们介绍说,短一些可以做绊发地雷的绊索,延长些绳子就是拉发地雷了(又称拉弦地雷)。

伪军们刚知道了这样是拉发地雷,宋芹玉已一个箭步跳进碉堡门内,躲到墙壁后面的同时,把拉绳猛一拽。只听“轰隆”一声响,20多个伪军只剩下3个受伤的还有口气儿了。

这就是时任邢东县武委会主任王元明回忆的青年英雄宋芹玉“单雷取堡”的故事。通过这个战例我们可以知道,作为一种和日本侵略军战斗的有力武器,地雷很多情况下也是“长着”眼睛的。这一双眼睛来自于控制地雷的八路军战士。

大家印象之中的地雷,多是埋下去的“踏发(压发)地雷”(也被称为是“非操纵地雷”),“命中率较差”。虽然《抗日战争时期解放区科学技术发展史资料》中说“事先经过对敌情做详细的调查研究,机动灵活地进行埋设,命中率还可以提高些”,但是在日伪军大兵压境、疯狂“扫荡”的情况下,对于敌人的情况“做详细的调查研究”明显是极其困难的。

而且“压发地雷”缺点不止于此,杨成武将军(曾任八路军第115师独立团团长、晋察冀军区第一军分区司令员兼政治委员、冀中军区司令员)回忆地雷战时曾说:“没有看雷的(即没有控制的压发地雷),效果小,不及时,甚至炸到老百姓和自己人。就是打垮了敌人,我们自己不敢硬扑穷追,怕炸伤自己。”

这样的背景下,地雷战中布置专门的战士“在距离地雷仅仅十几米远”的地方控制地雷(有一个专门的称呼叫“拉雷手”),几乎在敌人眼皮底下拉响地雷,成为八路军常用的一种地雷战战法。

日军独立混成第五旅团第十二独立警备队的卫生曹长桑岛节郎,在其战时回忆录《华北战纪》里,叙述了日军遭遇到的“拉发地雷”战术——

“这一战术的作战模式大致是这样的:夜间,日军的讨伐队从宿营地出发开始行动被发现时,八路军的两三名奔跑迅速的民兵,会先行赶到日军进发的前方线路上等待机会。他们在路上埋设地雷并盖上伪装网,布置拉火索。他们的目标通常选择骑马的日军军官,为了达到一击必杀的期望,他们借助遮蔽物在不过十米远的地方隐蔽。

“他们会在目标踏上地雷的一瞬间拉发地雷,并在爆发的同时一跃而起,如脱兔一般逃走。由于他们熟悉地形,要想抓住他们实在并非易事。但是,这种任务,显然如果不是特别勇敢和矫健的人也无法完成。”

美国著名作家、新闻记者哈里逊·福尔曼曾在抗战时期来华走访敌后抗日根据地,他在《来自红色中国的报告》一书里记述了他获悉的“拉发地雷”的情况:

“在某些地区,地雷战已发展成了一种美妙的艺术。沿公路的战略据点附近都有地雷区。每个地雷都用绳子做导火线,通向砖砌的地下保护管,连在一个简陋的‘开关上。这个‘开关或在农民家中,或在附近的岗哨。当敌人纵队踏进地雷区时,放哨的人就轻轻地拨动‘开关上的引线……”

书中还记载了福尔曼了解的一位地雷战英雄的事迹:“在晋察冀边区,最著名的地雷能手是一个叫李勇的年轻人。李勇是华北地雷战的天才,他只不过20来岁,但对地雷战颇有经验。去年冬天,日本进攻北岳区,在3个月的扫荡中,李勇指挥他的小队击毙和杀伤了364个日本鬼子和伪军,破坏了5辆军车。”

这位来自于美国的记者朋友,堪称是中国敌后军民使用“拉发地雷”打击日本侵略军的“见证人”之一。他甚至还拍摄到“拉雷手”拽住地雷引线,准备操纵地雷袭击敌人的照片。 值得注意的是,照片的解说中,福尔曼把“拉发地雷”翻译成“string-pull mine”(拉绳地雷),从而给敌后军民的这种创造留下了一个英语的名称。

那么,日军走进雷区,遭遇地雷的袭击后,残敌是否会反击 “拉雷手”呢?

从当时来自于敌后战场一线的记述来看,日军遭遇地雷袭击后,会迅速组织疯狂的反击。当年胶东抗大地雷组战士马保军的回忆文章,记述了山东战场的一次地雷战:

“1942年冬,日军‘扫荡山东省胶东地区的牙山一带,我军胶东抗大地雷组2名战士林军、李仁,在一个山口控制地雷袭击了一股日军。他们先是在距离地雷50米远的地方控制拉火装置。但是日军尖兵部队进入雷区后,拉雷却失败了——在较远的地方控制地雷果然是一件困难的事情。

“日军的尖兵部队过去后,林军、李仁检修了地雷,改用约30米长的麻绳当雷绳。在山区崎岖不平的地形上,控制拉火装置的战士距离地雷仅仅十几米远。

“一刻钟之后,他们用地雷成功消灭了后面骑马的2名日军军官。大队敌人反应过来之后,随即用重机枪、轻机枪、掷弹筒一齐向地雷组隐蔽处的小山以及西侧后边两个山岗约400米的范围内,猛烈地射击。”

文章用较为轻松的一句话叙述了2名控制地雷的战士脱险——“在日军的疯狂扫射下,林军、李仁两同志只用了20分钟左右的时间就脱离了敌火力网,转移至西北山岗”。

“只用了20分钟左右”——其实应当这么说,仅仅约“400米的范围”,脱险就用了20分钟!这20分钟的脱险经历中有多少枪林弹雨和惊心动魄;能够冲出火力网必须得有怎样的速度和敏捷。这两名控制地雷的战士,无疑就是日军老兵桑岛节郎眼中“特别勇敢和矫健的战士”。

翻开尘封的史料可以看到,在各敌后抗日根据地的地雷战中,“拉雷手”会遭到未死伤日军的追射,确实面临极大的生命危险。

新中国成立后参加过全国民兵代表大会的胶东地区著名民兵抗日英雄杜百金,他的战斗事迹里有这样惊心动魄的一幕——1944年8月的一天,杜百金埋伏在高粱地里拉响了地雷。随后“顺着高粱地撒腿就往南跑去”。但是“挨了炸的日伪军见拉雷绳通往高粱地,便疯狂地开枪向高粱地里扫射。子弹从杜百金的头上、身边、脚下飞过,高粱扑扑地折断了一大片。接着,日军野兽般地叫着,蜂拥地拉开扇形队伍开始包围高粱地”。在这样危急的情况下,杜百金跑丢了一只鞋也顾不得拾,跑出了高粱地之后又钻进玉米地,才安全返回了村里。

但被日伪军步兵追击还不是最为危急的情况。山东军区人民武装部部长朱则民在《一九四五年山东人民武装工作汇报》中提到:日军把“用骑兵追捕民兵拉雷手”作为应付地雷战的办法,胶东西海民兵曾经“被敌骑兵追得吐血” 。

可见,即使是“特别勇敢和矫健”的战士,单单依凭一跃而起后“飞快地奔跑”,在日军专门准备反击拉雷手的骑兵追射之下,常常难以脱险。地雷战辉煌的战绩背后,有多少鲜为人知的英雄壮歌。

当然,拉雷手不是只依靠“勇敢和矫健”脱险的,还依靠适当的战术:事先布置好战斗组、狙击组,配合、掩护“拉雷手”撤退;“在拉雷手往后跑的路上再埋绊雷”,以阻击追赶而来的日军——这都是常用的办法。

八路军甚至采用过“拉雷掩护拉雷”的战术,作家周立波在报告文学《战场三记》中写道:“埋在路上的头一个地雷拉响了以后,敌人搜山,民兵就跑。敌人看见民兵只有一个人,拼命地追赶。于是往往中了第二个拉雷。原来在民兵准备逃走的路上,预先埋了第二个拉雷,敌人追来时,管理第二个拉雷的民兵把导线拉了……”在这样连环使用拉雷的战术打击之下,“敌人碰见了地雷,残敌只有慌忙逃进据点之一法”。

据杨成武将军的回忆,在冀中平原,我军的战术更到了精妙的程度,把地雷战、地道战充分结合:地道的洞口附近埋下“拉发地雷”,在敌人靠近洞口时拉响地雷。这样既袭击了敌人、又封闭了这个地道洞口,拉雷手从另一个地道洞口转移,使得敌人无可奈何。

绝大部分的拉雷手(无论是八路军官兵还是地方的民兵),在战争来临之初都还只是普通的军人和农民,正是“坚决消灭侵略者,武装起来保卫家乡”的豪情壮志,使他们成为了敢于“在日军眼皮底下拉响地雷”的矫健战士,使他们能够“在战争中学习战争”,制定出新的战术与日军周旋——这就是彪炳史册的“地雷战”。 正如电影《地雷战》主题歌中唱的 “小河边,大路旁,用地雷筑起万里屏障;山沟里,山顶上,用地雷筑起铁壁铜墙”,让日本侵略军“寸步难行、无法躲藏”。

出现在敌人背后的“反包围”战术

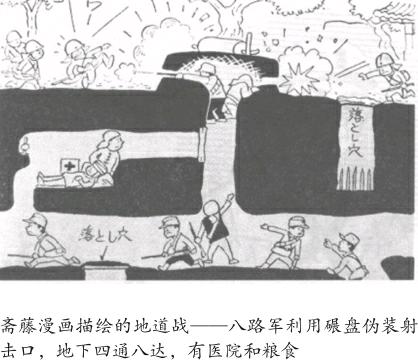

冀中平原上还曾产生了让日伪军闻风丧胆、惊恐不已的地道战。

日军63师团老兵斋藤邦雄(战前是日本东宝映画电影公司的演员,战后成为日本著名漫画家,曾担任东京儿童漫画协会会长),1941年9月开始到河北省冀中一带作战,1945年6月随部队离开。斋藤邦雄也曾领略过地道战的厉害,于是他在战后画出了一些反映地道战的漫画作品。

在漫画的附文里,斋藤邦雄描述他亲身经历的地道战情景:当时,日军把八路军的一支小部队包围在了村边庙里。八路军一开始从庙中不断还击,后来渐渐停止了射击。等日军冲进庙里,却发现一个人都没有。日军挪开庙里神像,看到下面出现一个大洞。斋藤邦雄等日军士兵认为:“八路军逃到这座庙里,然后做出还击抵抗的样子,看来都是为逃走争取时间。”他们正准备找柴火烧了这座庙时,队长跑进来下令立即从这里撤离。

日军从这座庙撤离还不到三分钟,八路军的迫击炮弹就落在庙门前。斋藤邦雄心有余悸地想:“如果撤离得晚一些,面对八路军这种巧妙的地道战法,我们闹不好会把命丢在这里吧。”

在战斗中利用地道突出包围之后,再从日军身后突然发动袭击,这是地道战的一种固有战术。实际上,在敌后战场这种“敌强我弱”的情况下,地道战也是一种十分有效的主动出击的手段。

冀中地区敌后地道战的三位著名领导者:旷伏兆(曾任冀中第十军分区政委)、魏洪亮(曾任冀中第九军分区司令员)、刘秉彦(曾任冀中第十军分区司令员),在他们联合署名的《冀中的地道斗争和地道战》一文中曾指出:“1938年年底,冀中军民广泛开展破路修壕斗争,破坏敌人的交通线和‘扫荡,还充分利用在平原上修起的一条条交通壕,挖了许多短小坑道通往坟地、苇坑、寺庙等。有的还在小坑道里挖了许多土窝窝,用以藏物。这些就是地道斗争和地道战的开始。”

在人们通常的印象之中,地道战更主要是一种村落防御中与敌周旋的作战方式。美国记者哈里逊·福尔曼在《来自红色中国的报告》中,就曾这么描述冀中平原的地道:

“现在河北中部有一个惊人的地道系统,连接着周围数英里内几百个村庄,其规模之大,简直使纽约的城铁变成了小孩子的玩具铁道。这些地道足以容纳所有的村民及他们的生活用品和财产,同时地道中又备有足够的粮食和水,以应付长期的围困。”

抗战中的冀中军区司令员吕正操,在《回忆冀中平原的抗日游击战争》一文中谈到:“当敌人使用较大的兵力,采取包围的形式前来‘清剿时,我军的一种斗争方式就是由地道转至村外,突袭敌人侧背,并迅速转移。”

1942年3月20日,冀中行署、冀中军区司令部、冀中武委会联合发出的《关于开展地道斗争的指示信》以广泛推广地道战时,就明确指出地道斗争是“由单纯防卫向积极进攻发展的”,且在地道战的战术上提到了“反包围”,做出了有关的指示:“可从地道转移到他村外线作战。”

地道战的先行者,抗战中担任河北蠡县县委书记的王夫,在《蠡县开展地道斗争的回忆》中,即生动描述了八路军通过地道“到敌人背后来一个反包围”的战法:“村游击组、青抗先(即青年抗日先锋队,是半脱产的青年抗日武装)等,每当敌人包围之前,就先把群众特别是老弱妇孺,照顾着钻洞跑了,然后埋伏在路口或房上等容易打伏击的地方,待敌人非常接近的时候,一阵手榴弹或独撅枪(自造的土枪,造型类似驳壳枪),便把敌人打得惊慌失措了。当敌人还没有反应过来,游击组、青抗先及持武器的群众便不慌不忙地顺地道走了。然后,又利用通向野外的地道出口(出口处平时有伪装隐蔽物),再到敌人背后来一个反包围,冲敌人屁股后边再打一阵。因此,各村的民兵对敌斗争更加坚决勇敢了。”

杨成武将军于1945年1月写出的《冀中平原上的地道斗争》,是一部集地道战经验之大成的专著,曾作为冀中军区司令部的绝密文件油印下发给各部队。书中关于地道战“战术上的几个要求”,专门提到了先在村内节节抵抗,再通过地道转到外线作战的战术:“从高房打到院内,再从院内打到黑屋子——室内堡垒,然后进入地道转移到村外或从另一个村庄钻出来,再由村外向村内打,由村边沿打到村中心,打到地道内。实行打了钻,钻了打,打了再钻,钻了再打的办法,不断地打击敌人。”

根据杨成武将军记述的战术可以看出,斋藤等日军士兵在战斗之中认为“八路军逃到这个庙里,然后做出还击抵抗的样子,看来都是为了逃走争取时间”,其实是有明显偏误的。实际上这一场战斗中,这支八路军小部队就是执行着先节节抵抗,再利用地道转到敌军背后而发起袭击的具体战术。

1985年的《冀中人民抗日斗争资料》中刊登的《抗日战争时期冀中区的地道斗争》一文,记载了两个发生于1942年5月的战例——

第一个战例是:1942年5月23日,日军围攻河北无极县赵户村。激战中,“我6名战士和几个民兵利用地道转到敌人侧背,把东边冲来的敌人向西引,把西边上来的敌人向东引,结果敌人自己互相对打了一个多小时。”天快黑时,我侦察员带着12名民兵从地道摸到敌人的马群里,砍断马缰绳,群马乱跑,敌人以为我援兵赶到,急忙撤退。

而1942年5月30日的白庄村之战,则更是一次激动人心的战斗。日军围攻河北深泽县白庄村,拿村中一座庙作为指挥所。日军军官们躲在这样的建筑物中,认为被他们团团围住的八路军,手上没有一门炮,是奈何不了他们的。但八路军却从地下冒出来到了他们的身后,“县大队一个机关枪排从地道潜行到玉皇庙,袭击了敌人的指挥所,打死20多个敌人,占领了玉皇庙。”

这种战术在具体运用中,也有不同的变化,可以和单独的地雷战结合起来,也可以用于在战斗中发动偷袭,夺取敌人的辎重:1944年2月16日,河北省固安县尼店村的战斗之中,“开始我军在村内打防御战,黄昏时,我主力第35区队利用地道偷袭了伪治安军第20团的大车队,缴获大批军用物资”。这场战斗中,伪军把后勤车队的辎重车辆放到战场之外的地方,以为就万无一失了,“哪知道,我军通过地道从村内转移到村外,把他们打了个人仰马翻”。

一直到抗战胜利那一年,日伪军依旧没有什么好办法对付,只有继续受到这种战术的沉重打击,比如发生于1945年5月27日的河北霸县米家务村(现属河北雄县)著名的“米家务反包围”战斗——

日伪军先包围了冀中第十分区机关驻地米家务等4个村庄。当夜晚来临,机关干部和民兵从地道进入伪军住房,县大队趁机从院外攻入,重创了敌军。此战毙伤敌115人,俘94人,缴获轻机枪6挺、步枪300余支。

这种河北平原上首创的使用地道突围后再反包围敌人的战术,甚至远在安徽淮北平原的新四军中也曾经采用了。1943年12月发布的 《新四军第四师司令部、淮北苏皖边军区政治部、淮北苏皖边区行政公署布告——战斗动员准备反“扫荡”》有这样的语句:“在那些敌人可能安设据点的村镇,更要努力挖掘地道,四面相通,在村镇之外半里或一里出口,以便应付敌人的突袭包围,而改由地道脱围以行反包围之效。”

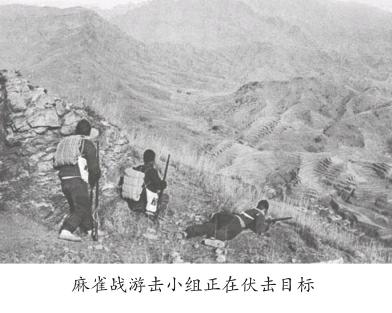

可以变成大鹏鸟的麻雀

麻雀战这个词语,和地道战、地雷战一样,在中国是家喻户晓。日本老兵桑岛节郎在《华北战记》第四章《不断的讨伐》中记载了遭遇八路军“麻雀战”的经历:

“和日军作战的八路不过是三四个人,而且经常不是正规军、而是便装的民兵,他们抽冷子就打,打了就跑,也根本不在乎战果,让调骑兵又调炮兵的日军白费力气。大队长显然对八路军的招数完全不了解,所以,面对刚才八路军打的‘麻雀战扰乱射击,竟然发了正式的攻击命令……八路军的子弹不时飞来,却忽东忽西。于是讨伐的第一天,就变成了这种被八路军戏弄得团团转的情况。

“打到后来,大队长气得眼睛都变色了,而八路军依然不紧不慢地从远处继续骚扰射击。大队长显然心中十分恼怒,以至于中午竟然忘记了让大家吃饭,全大队直到下午一点三十分才接到吃中午饭的命令,但两点钟又被驱赶着去追击跑得无影无踪的八路军狙击手。”

从桑岛节郎的这段记述可以看出,其实连日军也知道了“麻雀战”这个词语。不过这些日军士兵未必知道,麻雀战并不是简单的“退避战法”“骚扰射击”,而是一种有具体战术要求的作战方式。

曾担任八路军山东军区政委的黎玉,在1942年6月发表的《论山东军区工作建设的诸问题》一文中,谈到 “怎样开展民众性游击战争”时专门论述了麻雀战的具体战术要求:

“采取宽大正面的配置,要布满山谷要点,前后左右都有几个(即纵深配备)组织稀薄的部队,突击钳制和火力,三四人一小组,专门射杀敌指挥官,或打乱敌人的行军。打了就走,再移到敌人后面射击敌人。在敌人大小‘扫荡时,各个山头最易发挥,青纱帐起,可伏在高粱地内进行。”

那么,这种让“日军大队长气得眼睛都变色”的麻雀战,其概念究竟是什么呢?

20世纪70年代出版的《人民战争威力无穷——我国民兵传统战法战例选编》中,把“麻雀战”作为我国民兵经常运用的一种作战方法而加以介绍,指出了这种战法的特点是“民兵有时三三两两,有时成班成队,出没在山野密林,街头屋顶,青纱帐里,道路旁边,好像麻雀啄食一样,忽聚忽散,忽来忽去,瞅空子到处扰乱和打击敌人”。

这种说法虽然形象,却还没有揭示麻雀战最本质的一面。要了解这一方面,就需知道抗日战争时期的麻雀战是如何首次被使用到游击战之中的,其具体理论究竟是怎么发展的。

1938年7月7日,全面抗战开始一周年之际,八路军129师师长刘伯承在《129师抗战一周年战术报告》中提到,是129师386旅771团(团长徐深吉)“发明了打麻雀仗”:

“11月26日的范村战斗,在敌以步兵五六百、骑兵一个连、炮六门、汽车两辆向我进击时,我771团以一个连兵力分散到十余里,准确射击敌人,结果使敌伤亡近百,汽车也被我打毁一辆。从此,这种打法就叫做麻雀仗。”

这场“发明了打麻雀仗”的范村战斗,在抗战初期是一次颇有名气的胜仗。著名作家卞之琳抗战初期在太行山地区访问,曾到八路军一部随军生活。他描述了1937年10月至1939年3月范村战斗的情况:

“他们在11月下旬,在范村附近遭遇了敌人,于是派少数优秀射手分布各山头,等敌人来时,先由这里打两枪,把敌人大炮射击点吸引到这里来以后,又从那里打三枪,又把敌人的炮口转过来放一阵,可是又从他们后方打起枪来了,如此把敌人弄得莫名其妙,只好撤退。”

同在1938年7月7日这一天,时任河南省委军事部长的彭雪枫在河南确山县竹沟镇,给军政教导大队学员授课的讲稿《游击战术的几个基本作战原则》里,也专门用一段提到范村战斗使用的“时聚时散,随打随分”的“麻雀阵”战术。

此后,“麻雀仗”“麻雀战”这样的词语,开始出现在八路军的各种历史文献中。而作为“麻雀战”的命名者,刘伯承在抗战中一直在发展和丰富着麻雀战的理论。他有一个精炼的概括:“麻雀仗就是游击战最小最散的战斗队形”;也曾提到了麻雀战在敌后反“扫荡”和保护人民群众中的作用:“一有警报,当地民兵与游击队应以一部掩护老幼撤退,牵走牲畜;另一部则扭住敌人打麻雀仗,以使敌人无所施其残暴与摧毁……”

甚至在麻雀战和地雷战的具体衔接问题上,刘伯承都曾有明确的指示:“地雷安放最好以伏击配合之(这种伏击是诱伏),或配置监视哨。或在埋地雷的上面伪装埋有资材,然后以麻雀仗的退法诱敌去挖掘处使之触发。”

《邢台县志》上记载有这样一个战例,就是按照刘伯承的理论来实施的——

1942年5月反“扫荡”时,百余名日伪军,进至水门村西河滩即将搜山时,相距二里远的一个山沟里尚有千余名群众没有逃离,情况十分危急。水门村武委会主任郎守业便带领民兵采取“麻雀”战术,掩护群众转移。郎守业首先带领民兵迂回到菜树垴,开枪打死一个日军小头目,其余民兵也打一枪换一个地方。日伪军难辨虚实,放弃搜山计划,纷纷寻找掩体,盲目向菜树垴还击。这时,郎守业迅速带领民兵转移到水门北垴。日军正要向菜树垴进攻之际,背后北垴上又响起枪声,两三名日伪军应声倒下,他们慌了手脚,急忙转身朝北垴还击。此时,群众已在农会主席王俊生带领下,转移到安全地带。

《来自红色中国的报告》一书里,福尔曼不仅见证了地雷战和地道战,他同样也是麻雀战的见证人:

“这种巧妙的麻雀战是打了就走。狙击部队在每个村里留下几个狙击手,埋伏在敌人要经过的地方。不久,日本人的追击部队就会发觉,自己不过是在捕风捉影而已。不仅如此,当他们掉头回来时,还可能被集中在一起的狙击手伏击……”

如此巧妙的麻雀战战法,敌后抗日根据地老百姓曾以这样的民谣予以赞美:“麻雀战,麻雀战,赶不走,打不散。一枪一个不落空,又省功夫又省钱。麻雀战,麻雀战,战术灵活又多变,打头打尾任我干。麻雀战,麻雀战,窜蹦跳跃像闪电,神出鬼没炮楼间。麻雀战,麻雀战,四面八方任我打,遍地冷枪和冷弹。”

那些英勇坚持在敌后,神出鬼没开展麻雀战的八路军游击战士,被老百姓亲切而形象地称为“麻雀兵”:“麻雀兵,更神气,飞到东,飞到西,飞到日寇心窝里。”

这种成为战场奇观的麻雀战,在与侵略军的斗争中,取得了辉煌的战果。1942年8月,《太行军区夏季反“扫荡”军事总结》中记载:

“根据一个基干部队的报告,敌我伤亡对比,在伏击战斗中为六点六比一(即毙伤敌寇六点六人,我军伤亡一人);在袭击战斗中为二点九四比一;在麻雀战斗中,为五十三比一。”

从这个记载可以看出,麻雀战实际上是抗战中最有效率的作战方式之一。这也使得日伪军不得不正视这一种战术。

1943年,胶东莱阳伪军治安军107团在“讨伐”时捡到了一本根据许世友将军讲授内容编成的《麻雀战术》教材。伪军如获至宝,称之为“共匪现时使用之麻雀战术密本”,赶紧翻印成册。1943年在伪治安总署《军事月刊》杂志第37期专门刊登了这篇《麻雀战术》,供伪军作战时参考。

而麻雀战作为一种最有效率的作战方式,也成了敌后游击战的象征之一。1945年4月24日,毛泽东在七大上的口头政治报告中,提到敌后中共抗战力量的发展壮大,“靠打麻雀战,打游击战……满天的麻雀就是种子,可以发很多芽”。

随后,他又以这样生动的语言描述了麻雀战和敌后战场的前景:“我们这个麻雀与别的麻雀不同,可以长大变成鹏鸟。从前中国神话中说,有一个大鹏鸟,从北方的大海飞到南方的大海,翅膀一扫,就把中国扫得差不多了……我们要做好准备,由小麻雀变成大鹏鸟,一个翅膀扫遍全中国,让日本帝国主义滚蛋。”