让二氧化碳从凶手变帮手

王贞虎

二氧化碳是造成温室效应的主因,在生活中二氧化碳也便利了我们,倘若能利用得宜,未来地球碳平衡不会只是梦想。

据预测,温室效应引发海水暖化的现象到了本世纪末,会造成全球接近地表的平均大气温度提高及海平面上升,导致全球被海水淹没的总面积达到171万平方千米,相当于48个台湾省。

造成这种海平面上升的原因,主要是温室效应所引起的,产生温室效应的直接原因,又以二氧化碳浓度的快速增加为主,倘若我们能将过剩的二氧化碳再利用,相信对地球会有莫大的帮助。

二氧化碳在物理上的应用是指在使用过程中,二氧化碳不会和其他物质反应,还是保持在分子的状态。最常见的就是人们常饮用的可乐、汽水中的气泡。它的原理是在加压状态下,把二氧化碳溶入水中,然后封瓶。一旦打开瓶盖,由于压力降低,二氧化碳会迅速逸出,就形成许多上升的小气泡。目前,饮料和啤酒行业是食品级二氧化碳最大的消费市场。

把二氧化碳冷却到摄氏零下78度以下,就会形成干冰,也就是固体的二氧化碳。干冰能慢慢从固态直接升华成气态,这个过程会从外部吸收热量,干冰拥有优异的冰冻能力,1千克的干冰相当于2千克的冰块,在食品、蔬菜、水果和水产品的防腐保鲜上,使用相当普遍。另外,大家经常在电视节目中看到的白烟效果,主要也是用干冰制造出来的。

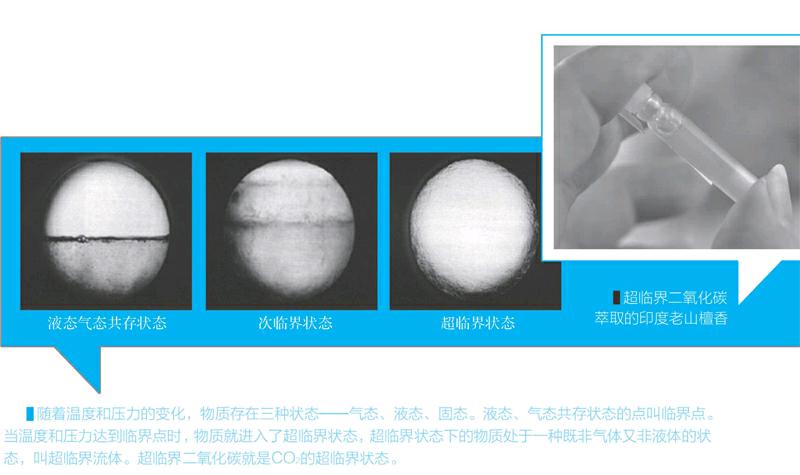

二氧化碳超临界萃取技术,是近年来普遍用在低温下萃取天然物或热敏性物质的一项优良技术。

例如,德国已经成功利用超临界二氧化碳萃取咖啡因、植物香精等。国内公司也已经开发超临界二氧化碳洗净衣物的技术,可以替代化学干洗剂。目前,有一项革命性的超临界二氧化碳染色技术,也正在发展当中。它可以用来取代现有的高温热水染色技术,如果能开发成功,将使染整业不再产生大量污染的废水,也会改变染整业是高污染产业的形象。

二氧化碳在物理上的应用,还可当作气雾剂喷洒药物,也可以用作环保型灭火剂,在灭火以后,不会污损器具设备,而且具有电绝缘性,通常使用在通讯机器室、电脑房、冷冻仓库等场所。

二氧化碳也有农畜产品保鲜的功能。“二氧化碳气调保鲜”是指在储藏蔬菜水果的环境中,注入高浓度的二氧化碳来降低氧含量,以抑制蔬菜水果中的生物呼吸,阻止病菌滋长。

有研究发现,用“二氧化碳气调”保鲜贮藏荔枝,在摄氏1~3度的条件下,贮存30~40天以后,荔枝原有的新鲜度、光泽和风味都依然存在。

另外,把鸡蛋放在30%~60%的二氧化碳气体中,二氧化碳会穿过蛋壳渗透到鸡蛋内,延迟形成水样蛋白的速率,达到保鲜的目的。

二氧化碳的化学应用就是把二氧化碳和其他的化合物反应,制造出另外一种材料或化学品中间原料。因为牵涉到化学反应,二氧化碳在产品中已经不存在了。

生产尿素是最传统的二氧化碳资源化利用,它的主要用途是提供土壤氮肥,是一种重要的肥料。尿素是由二氧化碳与氨在高压环境下,利用触媒反应而得。

尿素是一种氮肥,也可以作为树脂的原料,例如,和甲醛进行缩合反应生成木材加工中胶合板和人造板的胶黏剂。它与双氧水反应会形成过氧尿素,在医学上,是一种高效安全且方便的消毒剂。

二氧化碳主要来自于燃烧,如果能把二氧化碳经过化学或生物的手段,转化成为能源,会是人类的一大福音。主要难题是,二氧化碳很稳定,反应性很差,因此需要提供能源使二氧化碳活化,这么一来,有可能会发生制造过程产生的二氧化碳,比所消耗掉的二氧化碳还要多的现象。

由于二氧化碳是碳氢化合物经过氧化燃烧得到的产物,蕴藏在碳氢化合物中的能量,在燃烧后都已经释放出来了。把二氧化碳制成能源产品,从能量平衡上来说,是不具经济效益的。

不过,如果能结合烟道气中的热能回收,直接利用高温下的二氧化碳,并结合由再生能源的应用或废弃物的再利用所提供的廉价氢气,使二氧化碳经由氢化反应生成各种碳氢化合物,可能是一个可行的做法,这也是目前各国科学家戮力突破的课题。

人类由于过度燃烧化石原料,而造成大气中的二氧化碳浓度急剧上升,这已经变成国际上不能忽视的问题。除了开发再生能源,鼓励节约能源,减少化石燃料的使用量以外,把二氧化碳当作资源加以利用,也是值得推广的事。

二氧化碳物理上的应用,像是制作碳酸饮料、干冰,或是应用在超临界流体技术上,多数已经被工业化运用。至于对消耗二氧化碳量比较大的化学应用,只有很少部分已经迈入工业化生产阶段。

目前,不少科学家正积极寻求可以提高二氧化碳使用率和降低能源消耗量的转化技术,期待未来能够使二氧化碳的产生量和消耗量至少达到平衡,使地球不致继续暖化而威胁到人类的生活与安全。

(编辑 孙世奇)