近80年泾河流域径流量变化和突变分析

王 莉

(陕西省江河水库管理局 陕西 西安 710018)

1 引言

泾河是渭河的最大支流,干流全长455 km,流域面积4.54万km2,在陕西省境内长272.5km。陕西省境内张家山站以上主要为黄土高原沟壑区和丘陵沟壑区,张家山以下为河川阶地区。泾河是泾惠渠灌区的主要水源。分析泾河流域径流量的变化趋势,推求径流量序列发生显著突变的时间点,对于进一步分析引起径流量变化的原因,研究泾河径流量的变化规律,优化水资源的调度和综合开发利用流域水资源的有着重要的意义。

2 数据及研究方法

2.1 资料数据

综合考虑水文站点在流域内的代表性以及资料的可靠性与完整性,本文选取泾河干流上的景村、张家山水文站进行径流变化趋势分析。景村站是泾河入陕的重要的控制站,其集水面积为4.03万km2,占全流域面积的88%。张家山水文站位于泾河干流的出口处,于1932年1月份设站,该站控制的流域面积达4.32万km2,占整个流域面积的95%,是整个流域的控制站。

数据资料来自陕西省江河水库管理局2011年5月刊印的《陕西省渭河流域防汛技术手册》及历年陕西省水资源公报,水文年鉴等资料。

2.2 研究方法

采用线性倾向法分析径流量变化趋势;采用有序聚类【1】、曼-肯德尔、滑动 t检验【2】等方法计算分析张家站、景村站径流量突变时间。有序聚类法是将整个序列看作一个整体,然后根据同类之间离差平方和最小,不同类之间离差平方和最大原则来推求序列的最优分割点也就是突变点。曼-肯德尔法是一种非参数统计检验方法,其优点在于样本不需要遵从一定的分布,也不受少数异常值的干扰,计算简便。滑动t检验主要是通过考察两组样本平均值的差异是否显著来检验突变。

3 结果分析

3.1 径流量年际变化

张家山站年均径流量为13.9亿m3,径流量最大的年份是1964年,为38.82亿m3;最少年份为 1972年,为 3.218亿 m3,最大值得和和最小值相差35.6m3。景村站多年平均径流量为13.9亿m3,径流量最大的年份是1964年,为38.22亿m3;最少年份为200年,为6.59亿m3。

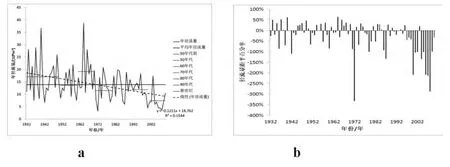

图1-a为张家山站径流量变化趋势图。径流量的年际变化总体上呈减少趋势。大于平均值年数和小于平均值年数分别为1932年和1947年。径流量的负距平值介于-10.7~-0.08之间,正距平值在0.17~24.9之间。最大年径流量的为多年均径流量的2.79倍,最大年值为最小年值的12倍。这些都表明张家山站径流量年际变化大。图1-b为张家山站径流量距平百分率。径流量距平百分率在-333.2~+64.1之间,进一步表明反映了家山径流量的年际变化差异较大,年际变化幅度大。张家山径流量上世纪50年代以前、60年代大于多年平均值;50年代、80年代接近多年平均值;70年代、90年代至今低于多年平均值。

图1 张家山站径流量变化趋势和距平百分率

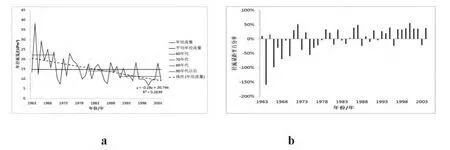

图2 景村站径流量变化趋势和距平百分率

图2-a为景村站径流量变化趋势图。景村站年均径流量为14.73亿m3,径流量的年际变化总体上呈减少趋势。1963年~2004年42年中,大于平均值年数和小于平均值年数分别为23年和19年。径流量的负距平值介于-23.5~-8.13之间,正距平值在0.43~8.13之间。最大年径流量的为多年均径流量的2.60倍,最大年值为最小年值的5.8倍。图2-b为景村站径流量距平百分率,径流量距平百分率在-159.5~+55.2之间。景村站径流量上世纪60年代大于多年平均值;70年代接近多年平均值;80年代至今低于多年平均值。

3.2 径流量的突变分析

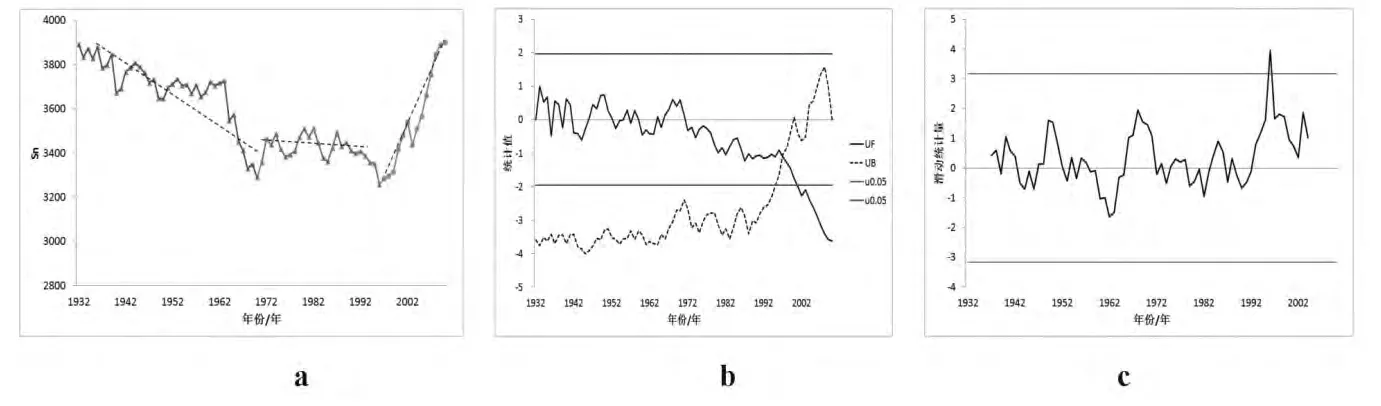

图3 张家山站径流量的突变分析

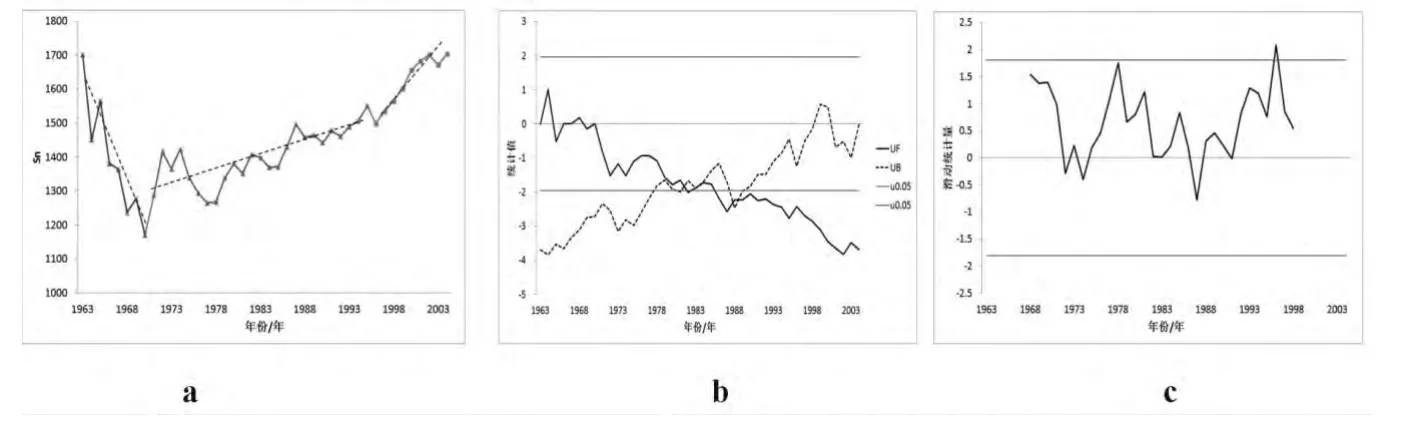

图4 景村站径流量的突变分析

图5 径流量的突变分析

3.2.1 张家山站径流量的突变分析

(1)有序聚类

张家山站径流量的序列离差平方和曲线如图3-a所示。由图可知,张家山站径流1932年~2010年的离差平方和曲线在1996和1970年出现极小值,突变点可能在1970年、1996年。

(2)曼肯德尔分析

图3-b为张家山站径流量曼肯德尔统计量曲线。上世纪30年代到本世纪,径流量呈现减少的趋势。特别上世纪90年代中期以来,减少更为明显;2001年以来,这种减少的趋势大大的超过了显著性水平0.05的临界线。这些表明张家山站径流量近10多年减少的趋势是是十分显著的。在上世纪90年代,两条曲线有一个交点。根据UF和UB这两条曲线交点的位置,确定该径流量减少这一突变现象,发生在从1996年左右。

(3)滑动 t检验

张家山站径流量的滑动t统计量曲线如图3-c所。图中为张家山站径流量的滑动t统计量曲线。n=79,n1=n2=6,给定显著性水平α=0.01,α=0.001,按照t的分布自由度,ν=10,t0.01=±3.17。从1932年以来,t的统计量有1次超过0.01显著性水平,为1996年。说明张家山站径流量自上世纪30代以来,出现了一次明显的突变。

综合分析:1932年~2010年张家山站径流量序列存在一个变异点,在1996年左右。

3.2.2 景村站径流量的突变分析

(1)有序聚类

景村站径流量的序列离差平方和Sn(τ)曲线如图4-a所示。由图可知,景村站径流1963年~2004年的离差平方和曲线在1970年出现极小值,突变点可能在1970年。

(2)曼肯德尔分析

图4-b为景村站径流量曼肯德尔统计量曲线。上世纪60年代到本世纪,径流量呈现减少的趋势。特别上世纪80年代中期以来,减少更为明显。1985年以来,这种减少的趋势的超过了显著性水平0.05的临界线;1993年以来甚至超过了显著性水平0.01的临临界线,表明景村站站径流量近多年减少。在80年代,两条曲线有连个交点1882年和1984年。UF和UB曲线基本上都是在显著性水平a=0.05的临界线内,UF和UB有几个交点,在有交点的年份有波动,但变化趋势不显著,不存在突变现象。

(3)滑动 t检验

景村站径流量的滑动t统计量曲线如图3-c所。图中为景村站径流量的滑动t统计量曲线。n=42,n1=n2=6,给定显著性水平α=0 11,α=0.01,按照t的分布自由度,ν=10,t0 1=±1.81,t0.01=±3.17。从 1963年以来,t的统计量有1次超过0.1显著性水平,年份为1996年,但未超过0.1显著性水平。

综合分析:1963年~2004年景村站径流量有减少的趋势;变化趋势不显著,不存在突变现象。

3.3 年径流量累积曲线分析

通过分析年径流量累计曲线可以判断年径流量是否受到人类社会活动影响,并定性判断影响程度。对于正常的水文年份,如果不受外界干扰,尽管来水量有变化,径流量累积点数据会有波动,但不会有偏离系统。反映径流量累计曲线上,不会远离趋势线。如果受到人类社会活动的影响,数据点就会发生偏离系统。

图5-a为张家山水文站年径流量累积曲线。累积曲线上的点在上世纪60年代中期前基本呈现直线;60年代中期到80年代中期累计曲线上的点有所偏离;2000年后,累积曲线上的点逐渐偏离,且偏离有增大趋势。图5-为景村水文站年径流量累积曲线。累积曲线上点在上世纪90年代前围绕趋势线波动;90年代中期后累计曲线上的点逐渐偏离趋势线。这些说明在90年代以前泾河干流受人类活动影响有限,而90年代中期以后泾河径流量受人类活动影响有加大的趋势。

4 讨论

泾河流域降雨量年际间波动较大,每相隔10年降雨正负距平发生转化,上世纪90年代至今降雨处于新的减少期[3]。张淑兰等[4]分析认为人类活动是泾河上游径流变化的最主要原因。张家山站近80年径流序列总体来说呈现明显的下降趋势,但2000年开始年径流量有所上升[5]。

人类活动对流域径流的影响主要表现为流域内大规模的水利工程、水土保持措施和工农业用水的增加。国民经济发展耗水量的明显增加,水土保持用水量的增加,城镇化的不断推进,水利工程建设等改变了天然径流规律,使泾河径流特征发生了变化,客观上减少了径流量。气候变化和人类活动共同导致泾河流域径流减少。

5 结论

(1)泾河的年际变化总体上呈减少趋势,径流量年际变化幅度大。张家山年均径流量为13.9亿m3。景村站多年平均径流量为 14.73亿 m3。

(2)通过滑动检验,有序聚类分析,曼肯德尔法分析得到:1932年~2010年张家山站径流量序列存在一个变异点,在1996年左右;1963年~2004年景村站径流量有减少的趋势;变化趋势不显著,不存在突变现象。

(3)泾河径流量受气候变化、人类活动等多因素影响。如何识别不同因素对径流变化的定量影响,需要进一步深入研究。陕西水利

[1]肖洁,罗军刚,解建仓,等.渭河干流径流年际及年内变化趋势分析 [J].人民黄河,2012,34(11):32-36.

[2]魏凤英.现代气候统计诊断与预测[M].北京:气象出版社,2007:63-65.

[3]陈操操,谢高地,甄霖,等.泾河流域降雨量变化特征分析[J].资源科学,2007,29(2):172-177

[4]张淑兰,王彦辉,于鹏涛,等.定量区分人类活动和降水量变化对泾河上游径流变化的影响 [J].水土保持学报,2010,24(4):53-58

[5]陈晨,罗军刚,解建仓,等.泾河流域近80a径流变化趋势及特征分析 [J].人民黄河,2013,35(1):26-28