一笔一画费长吟

河北 韩羽 北京 王东声

一笔一画费长吟

河北 韩羽 北京 王东声

韩羽是当代著名的艺术家,他的漫画风格独具,朴素天真又灵秀逼人。其文亦如其画,文笔洗练而生动,妙语连珠、趣味横生。本文是韩羽先生谈艺较为完整全面的一篇,可看作其艺术之宣言,亦可看作其艺术成就之总结。

韩羽 艺术 绘画 书法

2015年春节放假回石家庄,去韩羽先生家串门,既得半日之闲,又免一时之寂。俗云“干哪行说哪行”,对答之间多涉艺文书画之事,有如钟磬,互叩互鸣,始悟即闲言碎语,似亦不无可供思摸者,揎袖捉笔,为之记。

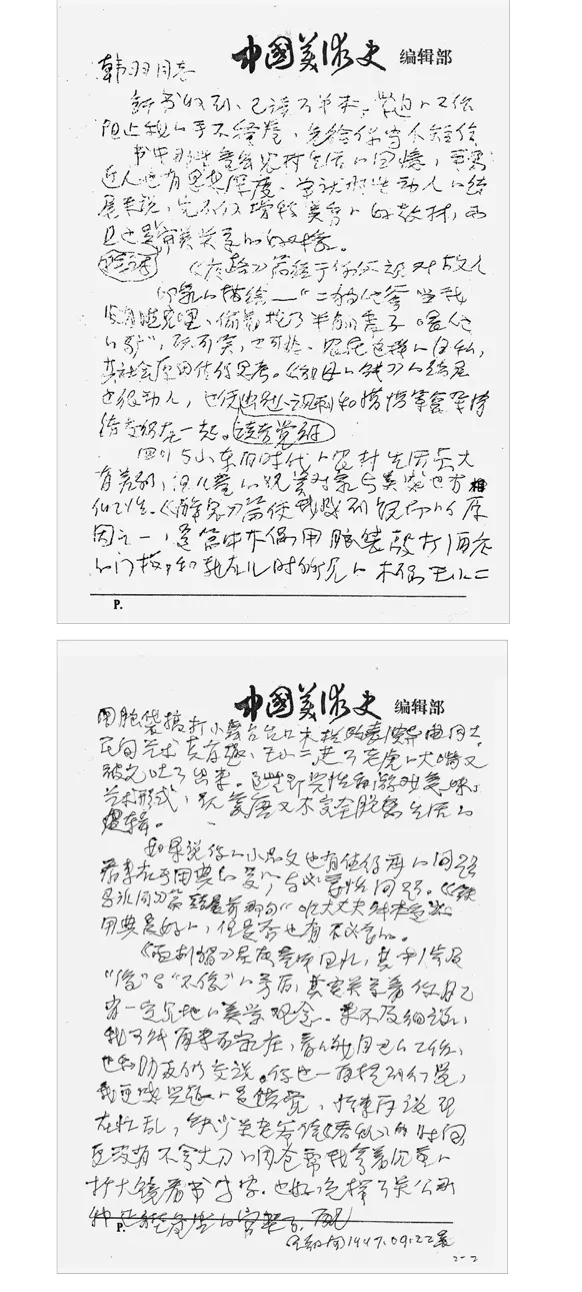

王东声:最近看到《边缘》杂志上你写的关于文艺界老前辈信札的《书简一束》。

韩羽:现已结集成书,由北岳文艺出版社出版了,书名改为“读信札记”,那就从“札记”说起,说“札记”又得从我的画儿谈起,说画儿更得从我开始学画画儿的那个年代谈起。

我开始画画儿始自1948年,是自学,是“土闹儿”。画画儿干什么?是为政治服务(更确切些说,为政策服务),对此,我深信不疑。同时我也相信画画儿是为工农兵服务,画的画要让工农大众一看就懂,对此,我也深信不疑。

说罢对画画儿的看法,我再谈谈那个时代的文艺界状况,更具体地说是1950年以来的文艺界状况。1956年上边号召“鸣放”,有一本名为“漫画”的刊物(我也是为该刊投稿的作者),发表了一大整版《打油词画》,作者是漫画界老前辈廖冰兄。且看“打油词画”:

花朵必须向上,

太阳只许初升。

画人定要笑盈盈,

作画清规三订。

颜色也分阶级,

自夸马列精通。

黄为资产赤工人,

蓝白当然反动。

技巧必须如此,

题材不可那般。

尔为画匠我为官,

创作更加严管。

最好人如机器,

没头没脑简单。

指挥操纵按机关,

百顺千依好办。

(调寄《西江月》)

韩羽画廖冰兄

看了这《打油词画》就可略知那时文艺界的状况了。

什么叫“文艺为工农兵服务”?就是画出的画儿必须让工农兵一看就懂,但是还有更重要的,就是你让工农兵看懂了的是什么。你必须遵照上边的指示,上边想让工农兵看懂什么你方能画什么,上边不想让工农兵看懂什么你就不能画什么。开始一两年还没什么,不管画什么起码可以练手、练绘画技巧哩,可是画来画去腻烦了,这不成了“打油词画”中说的“最好人如机器,没头没脑简单”的画画机器了?更何况画到1960年,上边叫你画的那个什么,从实际生活里真切地看到了的并不是那个什么。

越画越没底,越画越没劲儿了。忽然“一从大地起风雷”,“文化大革命”起来了,又斗又批又改的结果,甭说你不想画画了,就是你再想画画也不让你画了。我被逐出美术创作单位,去当教书匠了。这是坏事还是好事?到现在我也谈不清楚,就算是“塞翁失马”吧!开始时我还悻悻,心想,干了半辈子给踢出来了,不够意思。又赌气地想:你们无产阶级不要我了,那我就投降资产阶级去了。可那时哪有“资产阶级”啊,我的意思是说我可要放开手脚画我自己喜欢的画去了。

放开手脚,刚一抬腿又犯了难,往哪儿迈啊?这么画对,还是那么画对?再加上七嘴八舌、冷嘲热讽,还有多年来形成的观念,这个问题说大不大,说小也不小。比如,你偏要这么画,那就是审美观的问题了,审美观、艺术观都与人生观有关,接下去,就是政治问题了,你说吓人不吓人。

你听说过没有,“文革”后期“四人帮”还在台上哩,居然有了“地下文学”,或者说正是“四人帮”正在台上哩,才有的“地下文学”。据说后来拍成了电影的《第二次握手》就属于那时的“地下文学”。其实还有“地下诗词”“地下美术”,不过因为诗词不大众化,美术作品不能传抄,不像小说那样流布得广,不大引人关注。诗词和绘画的流传主要是“交换”,正如《读信札记》中魏荒弩先生的信札中说的“以文会友”。我就是在这样的“地下活动”中结识了不少文艺界前辈,比如聂绀弩。那就先说说聂公的信札。

信札是1977年,也就是“文革”结束后一年聂公写给黄苗子先生的,因信中所写大多与我有关,苗子先生就把此信复印给我。信中有如下数语:“傅扎衿期娓娓详,韩图意气更飞扬。思张神话吾斋壁,只把空诗寄与黄(字有改动)。只此四句已极圆满洒脱,前四句多余,但黑墨已落白纸上,驷马难追,百牛难挽矣!恨恨!”对此我做一简略解释。在这之前我曾给苗子先生画过一幅《傅青主听书图》,聂公在其上题了两首七绝。看来聂公对此诗颇为在心,事后又为之推敲,结果如信上所说,前四句多余,只后四句已极圆满(而且字又做了新的改动)。聂公作诗,字斟句酌,要求之严,本属常事;可是一关联到在我的小画上数易其稿,作为画画儿的我来说,那意义就非同小可了。你想想,那时正是我“山重水复疑无路”的时候啊。且把这信往下看:“忽然想到,韩画固神,若问何以不以之画社会主义革建(注:即社会主义革命建设)而画封建落后之物,其将何以为经济基础服务乎?”这么一问,虽然“不在雷池更外头”,却颇发人思。“我尝觉公(黄苗子)、我、祖光(吴祖光)、瘦(尹瘦石)、迩(陈迩冬)乃及永玉(黄永玉)固均属落后分子,但实皆高知(注:高级知识分子),并不反社(注:反社会主义),有的抑且歌社(歌颂社会主义)而并不违心,且今之我国孰为歌社标本之作(不仅美术)似很少如韩画之动人者。又韩画似不大众化,而此欣赏之小众,所见非错。”在见到此信之前,我只知聂公在我画上题了诗,从来不知道他老先生竟给我操了这么多的心,而且所涉及的问题,我连想也没想过。要知道我那时和聂公还没有相识哩,这一点他信上也写了:“尹公亦云,韩在保定,不知为青少中老,我公其知之乎?”这封信没少给我壮了胆,为我鼓了气。

米谷的信

再说说彦涵先生的一封信,提到这封信,就会想起当时的情况,一句话:惨不忍睹。以我的“札记”为证:“一个裱画的学徒工拿来那画(我画的)说:‘韩叔叔,上边的题款我裁掉了,往上面题上我的名字吧。’我问:‘怎么跑到你手里来了?’他说:‘有人把这画送给了我们主任,主任瞅了瞅,顺手给了裱画师傅。裱画师傅瞅了瞅,又顺手给了老张。老张连瞅也没瞅,顺手就丢在桌子上。第二天,那画儿从桌子上又飞到地上。八成是没人要了。我捡起一看,是你画的,这就算是我的了。’在这孩子面前,自觉着一下子矮了半截。”

没过几天,忽然接到彦涵先生的一封信,手捧信札一读,你猜怎么着?一下子来了精气神,将在孩子面前矮去的那半截又找补回来了。

至如黄苗子、米谷、钟惦棐、荒芜诸先生,更是书信频频,指迷解惑。就是靠了这些信札,将我多次已灰了的心,一一又给暖和了过来,才使我这画坛小子之所以“遭穷途而不哭,处涸辙以犹欢也”的。

王东声:你说“要放开手脚画自己喜欢的画”,可否举一具体事例以详说之?

韩羽:你问得好,如说不清这一点,上边那段话就会使人觉着像是“雾里看花”了。“放开手脚”其实是那时说的大话,你想想,一只鸟在笼子里关得久了,他能飞多高飞多远?何况我不是山鹊、鹞子,是一只小麻雀。“翱翔蓬蒿之间”的小雀,欣欣然谈“此亦飞之至也”是要被大鸟儿笑掉大牙的。

闲话休叙,就近设譬,仍以《读信札记》中找一例吧。

这个例子,与前辈无关了,讲一位年轻的,就是现任《美文》副主编的穆涛先生。是“四人帮”被揪出来的20世纪80年代之后,他给我来了一封邀稿信,我想《美文》是文学刊物,我的画混进去岂不是不伦不类?为了有伦有类,我在每幅画的旁边加了一段文字,弄成个“文画拼盘”,为的是与“散文”傍上边儿,这一来在某些人们的习惯看法中,就成了非驴非马。我的这套文图组画,取材于《水浒传》,以王婆为中心,名曰“王婆茶肆”。并不是给《水浒传》作图解,实是借题发挥。画中有西门庆、潘金莲、武松、武大郎、郓哥、何九叔、王婆,因了王婆把吴用都拉扯进来了,这伙狗男女的勾当,读过《水浒传》的人皆耳熟能详,可在我这“拼盘”里,全变了样儿了。比如西门庆,是两个,一个是活的,一个是死的。这一活一死的两个西门庆,不去勾搭潘金莲,却耍开了贫嘴,活西门庆说:“在《金瓶梅》里,武松为什么杀不了我?”死西门庆说:“在《水浒传》里武松为什么一定能杀了我?”言之凿凿,似皆成理。郓哥和武大郎捉奸,其实是各捉各的,武大捉的是奸情,郓哥捉的是酒肉银子。已经忘记了是哪本书上说的了,说郓哥是市井中下等人中打抱不平的豪杰。我看《水浒传》怎么也看不出这点来,恰恰相反,我觉得这个家伙不地道,是趁火打劫、浑水摸鱼,他是乘武大之急,骗取银子吃喝。他捉奸未必是冲着西门庆,很可能是冲着王婆去的,因为王婆曾经得罪过他。这郓哥是“借他人酒杯,浇自己胸中块垒”。再说吴用,这个造反的梁山上的二号人物,我让他与王婆平分秋色,因为他俩都长于嘴上功夫,能把活人说死、把死人说活,只有一点不同,一个是“诲淫”,一个是“诲盗”。这是我喜欢画的画儿。如若这类画儿早几年出现在“文革”十年或“文革”之前十几年,将如之何?谁也不敢保证有人不会这么发问:死了的西门庆还能说话?胡诌!是反科学,是宣扬迷信,是替“有鬼无害论”帮腔。尤其郓哥,是挎篮子卖梨的,以阶级成分论,应是城市贫民,说他贪图银子酒肉,是污蔑丑化劳动人民……你可别以为我这模拟的话语是荒唐,当年制造了难以数计的“文字狱”的思维逻辑远比这荒唐得多。

王东声:我来之前两天,你在电话中提到书法中的“源”和“流”,以前很少听到有人讲过。我又想到以前谈到“临帖”时,你把“帖”比作“虎穴”,并说“不入虎穴,焉得虎子”,可是你又说,你从来都是坐在“虎穴”口外,不进去的,因为“虎穴”里固然有“虎子”可捉,可是还有老虎哩,弄不好就被老虎吃掉,这话很风趣很调侃,但也互相矛盾。再者,你的书法比较“天马行空”,有人认为另有别调,有人认为是“野狐禅”,对这评价你怎么看?

韩羽:说我是“野狐禅”是高抬我哩,通“禅”的狐似乎总比不通“禅”的人差胜。

关于“不入虎穴”,上次说的差不多了,再也没有新的说道了,再重复一遍,就是“倒粪”了。

说说“源”和“流”。说来是事出有因,言无实据,是我近几年来的印象,是从报刊上看到的,有的是长篇大论,有的是只言片语,一边倒地强调“临帖”的重要性,强调到了绝对化的地步,甚而为了从帖中得古人之精髓,恨不得自己也成为古人。有一次和一位青年朋友聊天,他说:“我临帖的目的,就是有朝一日写得和赵孟一模一样了,我的愿望也就达到了。”我说:“这是你的自由,谁也无权剥夺你这自由。”可我心里还有一句话没说出来:“有人临帖是为了发现自己表现自己,有人临帖是为了消灭自己。”“临帖”临得成了印刷机岂不悲哉。于是就想起了“源”和“流”。书法既然是艺术,当应也遵循这一定义。这个定义是“生活是艺术的源泉”。

且请几位古人来就事说理,或就理说事。

陈师道论诗说过一句话:“规矩可得其法,不可得其巧,舍规矩,无可求其巧。”不妨把陈师道这话用来论论书法。“规矩”就是按照事物本身的规律行事,只有理解了规律,才能找到对付该事物的方法。“字帖”就是古人对字体规律熟悉的结果,后人要想学会写字,只能求教于字帖。可是字帖只能教你把字写得好,却不能教你把字写得“巧”(指独创性)。既然如此,那就不用“临帖”了?但这么一来,不仅写不“巧”,就连“好”也做不到了。简略地叙述他的话,就是想要把字写得巧,只“临帖”不行,不“临帖”更不行。他在“临帖”与不“临帖”之间,留出一段空白,到底那个空白里是个什么玩意儿,他不说了,让人去猜。

晁补之也说过一句类似的话。他说:“学书在法,而其妙在人。法可以人人而传,而妙必其胸中之所独得。”意思是说,想把字写得好,必须学会写字之法,而这法可以承传,人人都可获得;可是要想把字写得“妙”,靠承传得来的方法就难以办到了。怎样才能办到呢?他说了:你自己想办法独自去获得吧。他这话比陈师道的话稍稍前进了一步,强调了书写人的主观能动性,但仍语焉不详。说到这儿,说句题外话,我们的古人,发起议论来总喜欢大而化之,含含糊糊,点到为止,我们后人对此称之为“综合”。这种含糊往往给后人带来麻烦,形成猜谜,再则易被忽略,说了等于白说。比如晁补之这句话中的上半句“法可以人人而传”,因为直白,没有歧义,人们容易记住,而后半句“胸中之所独得”,不明何所指,就容易被人忽略。起码就被当下的某些以“临帖”为第一要义的人所忽略了。

张旭也说过一句话,依我看,这话是接着晁补之、陈师道的话说下去的(虽然张旭生年在前,晁、陈在后):“旭自言,始见公主、担夫争道,又闻鼓吹而得笔法意,观公孙大娘舞剑器得其神。”他这句话把陈师道说的那个“巧”,晁补之说的那个“妙”,确确切切地指出了其来源竟是在熙熙攘攘的大街上。有乘坐“宝马”汽车的高贵小姐,有挑担卖菜的小贩,上学的学生,打工的白领蓝领,骑车的,步行的,南来北往的,东窜西溜的,拥挤在一起,都想过去,又都过不去,每进一步,必有阻力,阻力又激发了动力,争中有让,让中有争,相反相成,相生相克,于是形成了一个流向不同的力量的大旋涡。就是一个这样的大旋涡,使张旭悟出了书法中的笔势之美所由而生的内在因素。张旭写的字之所以既巧又妙,其主因就在“公主、担夫争道”上。用他的话说就是“而得笔法意”,用我们现在的说法就是“艺术的源泉是生活”,还有“鼓吹”声,舞蹈,这些也都是生活中不难见到的事物。这些谁没见到过?谁都见到过。而且见得太熟了,以至于熟视无睹了。

可以想象得到,既然张旭看到过,那么张旭之前或张旭之后的很多书法家也看到过,可是谁都没得到便宜,独独被张旭得到了,成了草书圣人。这是因为什么?其实说来很简单,别的书法家(历史上没有留名的)是两只眼只盯着碑、帖,张旭是一只眼盯着碑、帖,另一只眼盯着别处(生活)。

或许会说,张旭只盯了一眼“公主、担夫争道”就成了书圣,老天爷太便宜他了。且莫如此说,且看书上还有对另一位大书家的记载,这位是钟繇。书上是这么说的:“卧画被穿过表,如厕终日忘归,每见万类,皆画象之。”不妨借桑说槐,看到他,也就无异于看到张旭。张旭看到的“公主、担夫争道”,不就是钟繇的“每见万类”中的一类?张旭的“而得书法意”不就是钟繇的“皆画象之”?可是从“每见万类”到“皆画象之”之间的间距,并不是轻易就能跨越的,这不仅需要超人的才、学、识,而且还要像王国维说的“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”的锲而不舍的毅力。再具体些说,像钟繇那样的“卧画被穿过表,如厕终日忘归”,这苦功夫并不是人人都能吃得消的,其所花费的心血,远远大于“临帖”。

王东声:你对“源”说得很透了,但那还得有个基本的东西啊,比如技法基础。

韩羽:“生活”是书法艺术的“源”,自古迄今传之于世的古人的手迹(碑、帖)及其副产品(古人论述书法的议论)就是“流”。没有了“流”,书法就不能传承,所谓“推陈出新”,也就无“陈”可推;割断了“源”,也就是失去了新鲜血液,所谓“推陈出新”,也就无“新”可出。朱熹有诗:“问渠那得清如许,为有源头活水来。”你看“源远流长”这个成语,“源”字是排在头里的。

强调了“源”,并不意味着小看了“流”。作为书法之“流”的碑帖,尽人皆知,是教人习字的方便法门,它的重要性,就像婴儿离不开奶一样。甚至还不仅仅如此,其中还蕴含着古人在书写过程中所流露出的品格性情、人生向往及审美志趣。人们在临帖的同时,既获得了写字之法,也在不知不觉间被其审美导向所潜移默化。可不要小瞧这一点,它的吸引力之大,唐太宗可以为证。唐太宗在读了王羲之的帖之后,说:“玩之不觉为倦。”一本薄薄的字帖,说它是一片小水洼儿也可,说是无涯大海也成,浅者见其浅,深者识其深。

天地间的事物,都是有利就有弊,长处和短处是一个钱币的正反两面,所以说:“霍王无短,是以无长。”因为任何事物,都不是静态,而是动态的,在一定的条件下都会走向它的反面。明乎此,再看艺术的“流”。“艺术源于生活,而又高于生活”,这样的艺术所形成的“流”,必然是一代代人的智慧的结晶,因其太完美了,人们不能不依附它,不能不借鉴它,不能不靠它做文章,不能不从它讨灵感(如诗文之用典,书画之以书入画,以画入书),偶有所获欣欣然以为独得之秘,然而这终究是在别人搭的戏台上唱戏,如孙猴儿再是闪展腾挪,毕竟还是在如来佛的掌心里。这时艺术之“流”的消极作用也显露出来了。为了看得更明白,仍旧就事说事。再说那位唐太宗,对王羲之的书艺自谓“心慕手追,不能自已,以至玩之不倦”,用现在的话说是入了迷了,人一入迷,必然眼中心中只有这一个,不能再容纳甚至排斥另一个。如果成了这样儿,岂不是“东向而望,不见西墙”?岂不是妨碍了对更广阔领域里的审美对象的审视,丧失了对具体生活事物的敏感?岂不是“玩之不倦”带来的副作用?

王东声:但是学写字,必然要靠承传,更确切地说,要靠临习碑帖。比如要想上到房顶上去,离不开梯子。碑帖就是梯子,只有踩着梯子磴儿,一蹬一蹬地爬到书法屋顶的最高层,都希望在这样的基础上有个绝妙的创见。

韩羽:这话听来似有道理,也合乎生活常识,不过,再细想想以后,就会发现这是把“流”错认为“源”了。撇下唯一的“源泉”,专从“继承”和“借鉴”上做文章,去代替自己的创造,若说这样可以训练出笔墨纯熟的高明写字匠则可,若想“在这个基础上有个绝妙的创见”则是缘木求鱼,因为这很像袁枚的那句诗,是“误把抄书当作诗”了。

虽话如上所说,但也不能脱离现状,现实中的书法爱好者,形形色色,取法乎上、取法乎中的自我追求也因人而异。对此,也只能按袁简斋所说:“士各有志,勿容相强,不必曰各行其是,各行其非可耳。”

王东声:刚才说的“源”与“流”让我想到中国书法、绘画、戏曲均有非常“程式化”的特点,这既是特色,也是问题,因为其中元素都是零件化、模件化的。

韩羽:说起“程式化”,我想起算术的“加法”和“减法”,但它又不同于算术。算术的“加法”是越加越多,“减法”是越减越少。“程式化”的“加法”是加得不能再加,加而不显其多;“减法”是减得不能再减,减而不显其少。以戏曲为例,你看戏台上的骑马人,“减”得连马都没有了,只剩下一条马鞭子,可是没有人说他没有骑在马上,这是“减法”。再比如,在现实生活中,你问:“区政府在哪儿?”被问者用手一指说:“那儿。”简单得很。可是到了戏台上,就繁琐多了,你问:“区政府在哪儿?”被问者说:“那儿。”这个“那儿”还要撇腔拿调(韵白),他那手不直接指向被指处,而是伸向相反方向,拐个弯再绕回来指向被指处,还不只此,那手臂在绕的过程中还要颤,这是“加法”。

张正宇的信

王朝闻的信

为何忽而“加法”忽而“减法”?是因为中国艺术是“写意”的,是出之艺术表达的需要。草台班的戏台那么小,真马怎能上台?即使真马上了台,也只能更妨碍表演。必须把它虚化(减去),这一来,马更听使唤了,招之即来,挥之即去。表演人也更随心所欲了,想骑马,鞭子一挥,一骗腿,那马立即到了胯下;不想骑马了,再一抬腿,放下马鞭,那马没了。这不是“减得不能再减,减而不显其少”?再看戏台上的那个为人指路者,他的手指不直指向被指处,反而伸向相反方向,绕个弯再回过来指向被指处,而且在绕的过程中手臂还要不停地颤抖,这与生活中的同类动作相比,是“六个手指头挠痒痒,多一道子”。可是一到了戏台上,精气神全来了,你看这夸张了的动作,放慢而又延长了的过程,多么像电影中放大了的慢镜头,它能不给你以强烈的印象,唤起你情绪的呼应与节奏的美的感受?这不是“加而不显其多”?

“程式化”实际上表明着“艺术”和“生活”的关系。如若做到“减得不能再减,减而不显其少”,必须有个前提,就是与“生活”相对应。仍以上述的戏台上的骑马人为例,并不是手里只有一条马鞭子就可以解决问题了,还要靠演员的演技,更确切地说,是靠他从生活中对骑马人的反复观察而获得的、既点到为止而又准确无误的模拟本领,由这模拟唤起观众对此类生活经验的联想,才得以“减而不显其少”的。

“加而不显其多”也是源于“生活”,是把生活中的东西局部放大。就这个意义上也可再换个说法:艺术既能把复杂的弄成简单,也可把简单的弄成复杂。

王东声:我也在考虑,西方绘画从印象派起,尤其后印象派之后有了个翻天覆地的变化,实际上是在打破以前的常规,其后又在不断地打破,去找一种新的视觉美感,或是新异的视觉形象。

韩羽:对西方现代流派绘画,我说不出个子丑寅卯,我的直观感觉是:人家的画法是大破大立,应说是“革命”;东方艺术是小打小闹,是从内部求变革,应说是“改良”。“推陈出新”这句话我看就属于“改良”思路的范畴。就着这个意思继续说“程式化”。“减得不能再减,减而不显其少;加得不能再加,加而不显其多”的“程式化”的东西,是一代代人的智慧的结晶,结了晶的东西本就更纯粹,更何况智慧的结晶。就像宋玉东邻的女子,增之一分则太肥,减之一分则太瘦,施粉则太白,涂朱则太赤,到了这个份儿上,给后人既带来了好处,也带来了麻烦。好处是集古人经验之大成,麻烦是碰它也不行,不碰它也不行。不碰它,永远是一个样儿,老一套;一碰它,就不像它了,全玩儿完。这大概也就是你刚才所说的“既是特色,也是问题”的那个问题了。对这个问题应该怎么看?在理论上我说不出个道道来,我说个具体事儿,是梅兰芳演唱《贵妃醉酒》的事儿。

京剧中有个舞蹈身段叫“卧鱼”,半蹲踞,半仰卧,上身旋转摇摆如杨柳舞于风中,尽显妙龄女子体态之柔美。这一“程式化”的舞姿,频频地出现在有着青春女性的众多剧目中,相互效仿,依样葫芦。也是在这种情况下,梅大师登台演唱《贵妃醉酒》了,《贵妃醉酒》里当然也少不了“卧鱼”舞蹈身段。梅大师在表演贵妃的“卧鱼”身段时,眼睛忽的一亮,脑海中浮现出一段生活中的情景:品花。这个现象,更确切的说法是,忽然来了“灵感”。说起“灵感”,似乎很“玄”,其实也很稀松,说白了,它也就是由生活经验所触发。比如赏花品花,谁能没有这生活经验?观之赏之,又不由得弯身俯就去嗅嗅闻闻,触触摸摸。可谓之人人都有这类生活经验,但是虽然人人都有,未必人人都能记得住,尤其是一旦需要想起它时,恰恰是人人都忘了个一干二净。梅大师在表演贵妃的“卧鱼”身段时,不早不晚恰好想起了它。

想起了赏花品花就算解决了问题吗?不成,还要“为我所用”。我之用与不用,还要取决于对生活理解的广度与深度。比如问:贵妃缘何而醉?实是因了心里不痛快,而且是大不痛快(唐明皇把她给甩了)。心里不痛快,还会有闲情逸致去品花?这一问能说没有道理?如果你相信了这个道理,那“品花”细节,只能不“为我所用”了。如果再进一步往下想,“柳暗花明又一村”,恰恰是相反的结论:正是因为贵妃心里不痛快,才偏偏要去赏花。你想此时贵妃身旁不只有花,还有宫女、太监。这伙男女哪个都不是傻瓜。察言观色,机灵得很。出于爱面子,此时最怕的是被他们觉察到自己的“不痛快”,怎么办?遮掩。怎么遮掩?就是假装出心里没有“不痛快”。恰好,那花儿是现成的道具,借着“卧鱼”身段,假戏真唱起来。这不是做给观众看的,实是做给太监、宫女看的。“覆楚复楚”,只在刹那之间,梅大师只是用手示意了一下摸弄花朵之状,使那“程式化”不再是单纯的舞姿,而成了揭示贵妃复杂心理状态的有效手段。

由此又可看出,“写意”艺术中的“程式化”,有点像魔鬼,你如被它整治住,它可以把你拉进地狱;你如整治住它,它可以驮你上天。我没有亲自看到过梅大师的《贵妃醉酒》,是人云亦云道听途说,但这道听途说应该有助于启示我们在书法实践中怎样去对待古人的碑帖,有助于我们去认识到底是“程式化”束缚了我们,还是我们自己在束缚自己,有助于我们去认识对“程式化”的束缚的摆脱之最有效的手段就是向“生活”去求教。

王东声:你作画也作文,谈谈文学语言和绘画语言的区别。

韩羽:文学是用语言塑造形象,绘画是用形象表述语言,语言是靠“比喻”,绘画是靠“夸张”,这是两者的不同之处。

无论写文或是作画,都要有理有趣,这是两者的相同之处。“理”是道理,“趣”是趣味。两者相互影响,“理”因“趣”而理益彰,“趣”因“理”而趣益浓。台湾诗人余光中谈写散文“应众体兼备”,并总结出四句:“白(话)以为常,文(言)以应变,俚(语)以见真,西(洋)以求新。”总结得好。我再妄加一句,狗尾续貂:“趣以玩味。”

对这个“趣”字,清人涨潮极为看重,他说:“才必兼乎趣而始化。”他说的“才”亦即学问和识见。学问和识见借助于“趣”,更易于向广度和深度释放和渗透,质言之,也就是更能被人乐于接受和易于理解,如谓此言不谬,无论写文或是作画,对这“趣”字不可小觑。

仅就“趣”字以我个人读文读画的体会谈谈。先谈文。钱锺书的《宋诗选注》有一篇序言,这篇序言,如果归类也就是“诗话”。虽然是几年前读的,可一提起那书,书中序言里的几句话立即从记忆里跳了出来,可见印象之深。比如,在对宋代诗歌的主要变化和源流的概述,讲到历代诗人错误地把“流”当作“源”这一流弊时,指出古人也看出了这一病象,却又没有诊出病源,去从“源头”解决问题,只是换汤不换药地改变一下模仿和依傍的对象,从这家门户改换成那家门户。读到此处,我的情绪也受到影响,心中想,下边再来一句解气的话才过瘾哩。果然来了:“仿佛鼻涕化而为痰,总之感冒并没有好。”那么调侃,那么土得掉渣,而又一针见血。心里不由大呼,痛快痛快!何为读书之乐?这就是读书之乐。这就是才、学、识“必兼乎趣而始化”,这就是打中了痛处,也搔到了痒处。

在读到《宋诗选注》对宋诗的去取标准时,其中提到一条“当时传诵而现在看不出好处的也不选”,不再讲其理由,大概也不屑去讲,只一句“这类作品就仿佛是走了电的电池”,直有颊上添毫之妙。在谈到明人学唐诗的结果是个什么样子时,也是一句话:“学得来唯肖,而不唯妙。”逗得人越咂摸越想咂摸,所谓玩味不已也。其力量之大,借苏轼词中的一句话说:谈笑间,樯橹灰飞烟灭。

以我的阅读体会,凡是给人以深刻印象的话语,往往是“曲曲弯弯”的,其妙也恰恰在这曲曲弯弯。之所以如此,是因为语言的表达主要是靠“比喻”,离开了“比喻”的语言就像惠施说的“弹之状如弹”,说了等于白说。要想把话说得明白、说得深刻,首要的是必须多积攒可供“比喻”的素材。这素材从哪去找?一是从直接的生活经验去找,二是从书本中的间接经验去找。

再说画。中国画讲究笔墨,但在我的阅读兴趣中还有更重要于笔墨者。为了讲得清楚,还是就事论事。最近我有一搭没一搭地翻看华君武的漫画集,翻着翻着盯住一幅画,凝起神来。这幅画的标题是“懂洋文与不懂洋文之弊”。画中一男一女,那男子手捂着脸,两眼茫然,一看便知是刚挨了一巴掌。那女子,一脸怒气,伸出巴掌像是还要接着再打。再一看,她穿的衣衫上赫然一行洋文:KISS ME(吻我)。刚才我说了,我读画的兴趣还有重要于笔墨者,这个“者”,一是它能“抓人”,二是它能逗得人胡思乱想(或曰浮想联翩)。我心中的好画标准,主要就是这两条,刚才也说了,我一看这画就“凝起神来”,“凝神”干什么?胡思乱想起来了。

我一看那男子,立即扑哧一笑,笑他找便宜,活该挨打。

接着又扑哧一笑,是笑他“懂洋文”,如果不懂洋文,也就无从去找便宜,不至于挨打了。

又接着扑哧一笑,是笑他“懂洋文”也不一定挨打,他之所以挨打,是因为他读了什么,相信什么。

再看那女子,也立即扑哧一笑,是笑她不懂装懂,冒充假洋鬼子。

接着又扑哧一笑,是笑她不懂装懂,活该被人占了便宜。

又接着扑哧一笑,刚笑了半截,打住了,猛然有所悟:如果不是“不懂装懂”而是“懂装不懂”呢?比如诱人上钩。天哪,这就不是可笑,而是可怕了!你或许说我们在谈国画哩,怎的说起漫画来了?我也可以说,你试把这幅漫画和齐白石的国画《他日相呼》比比看,是否可以说明一幅好的漫画的标准也可适用于一幅好的国画?你或许又说,你举一幅国画为例谈谈看。你看过李苦禅画的公鸡么?我见过,是三十多年前在一本画册上看到的,犹历历在目,你说“抓人”不“抓人”?画上那只公鸡眼瞪得溜圆,死死盯着一块山石的石缝儿,待机而发,跃跃欲攫。那石头缝里有啥玩意儿?最逗人费心思了。唔,是了,八成是啥虫子物儿。看画的我直替虫子捏把汗,千万别出来,一出来小命立即玩儿完。看那公鸡馋涎欲滴之状,又替它着急起来:你究竟在这儿耗了多久了?还要再耗多久?继而又笑起自己来,闲操心,鸡、虫与你何干?忽的想起一句诗:“鸡虫得失无了时。”这不是杜甫的么,杜甫也见过鸡吃虫儿,去翻翻唐诗对此有何高见,看画看到这个份儿上,能不谓“不亦快哉”?

一幅好画的起码条件是能“抓人”,就像画儿长了一只无形的手将人牢牢抓住,和时下常说的“视觉冲击力”有点大同而小异。“抓人”也好,“视觉冲击力”也好,最后总要落实到描绘的物象上,也就是说要使画中的物象有不同于寻常的新奇之感(当然也是为了更深刻地揭示对象),对此,洋人(比如俄国的什克洛夫斯基)说过:“艺术的技巧,就是使对象陌生。”陌生的东西人们能看得懂么?我觉得仅是“陌生”是不行的,最好是生中有熟,熟中有生。齐白石说的“似与不似”则恰到好处(“似”即熟,“不似”即生),“熟”使人感到亲切,“生”使人感到新奇,只有二者合一才更易于开启人的心扉,最易产生审美愉快。因此还要再补充一句:“熟”和“生”都应基于“理”和“情”。“理”以服人,“情”以动人,“趣”也相伴而来,于是出现了好画的第二个特点:逗人浮想联翩。我有四句顺口溜:

画中物象,

画中意理,

你中有我,

我中有你。

《读信札记》,韩羽 著

北岳文艺出版社2015年版

定价:128.00元

《信马由缰》,韩羽 著

北岳文艺出版社2014年版

定价:29.50元

作 者: 韩羽,河北画院专业画家,一级美术师。出版有《韩羽画集》《中国漫画书系·韩羽卷》《韩羽杂文自选集》《信马由缰》《读信札记》等。王东声,北京理工大学设计与艺术学院教授、硕士生导师,《画语者》主编。

编 辑:张玲玲 sdzll0803@163.com

百家茶座

学人读书自述