新生代农民工的择业行为与就业质量

罗竖元

( 贵州师范大学 社会工作系,贵州 贵阳550001;厦门大学 社会学系,福建 厦门361005)

一、问题的提出

职业流动能否导致劳动者就业质量的改善,并进而影响在社会职业分层体系中的位置是社会学者普遍关注的一个重要议题。“职业流动”是指劳动者在劳动力市场中变换劳动角色,进行工作单位、职位以及工作地点变更的过程。它既是衡量劳动力市场开放性程度的重要指标,同时也是考察社会经济结构性变化的重要依据。一般认为,职业流动主要包括工作改变但职业和居住地未变、职业间流动而不涉及地点变换、地区间流动但不涉及职业的改变、伴随着职业改变的跨地区流动等四种方式。[1]而关于职业流动能否导致了劳动者职业地位的变化,学术界形成了“空位竞争模型”和“迁移者—停驻者模型”等代表性理论观点。“空位竞争模型”(vacancy competition model)解释了劳动力市场中职业地位获得过程,认为职业地位主要是由劳动者所处的结构性位置(职业)决定的,即职业流动是影响劳动力市场中劳动者职业地位获得的主要因素。[2]而布鲁门等人从劳动者的个体特征出发,认为流动性高低是劳动者的一种内在倾向,不同的人有不同的倾向性,并提出了著名的“迁移者—停驻者”模型,从理论上分析劳动者因个性的差异而导致不同的职业流动结果,天生喜欢流动的劳动者,往往生产率不会太高,他们称之为“迁移者”;另一种生产率较高的劳动者,则往往会尽量避免发生工作的转换,他们称之为“停驻者”。[3]

农民工群体是我国二元城乡分割体制下特有的产物,国家统计局发布的《2013年全国农民工监测调查报告》中指出:2013年全国农民工总量26894人,其中1980年及以后出生的新生代农民工12528人,占农民工总量的46.6%。新生代农民工成为了农民工群体的主体力量,其职业流动性非常显著,不仅明显高于城市劳动者,也远远高于发达的市场经济体制国家。[4]其实新生代农民工的择业行为与其在城市的就业质量息息相关,合理的择业行为往往能有效的提升其就业质量。而在当前就业形势依然严峻的现实环境下,现阶段对新生代农民工就业机会的关注往往掩盖了对就业质量的关怀。因此,旨在提高就业质量预期的择业行为也受到了学术界的“忽视”,没有得到应有的关注。新生代农民工作为一个理性的个体,其提高就业质量的择业预期能否转变为现实劳动力市场中客观就业质量的提升?如果能提升的话,其作用机制是什么?其中“择业机会”、“职业选择”与“职业适应”所起的具体作用有多大?而其影响的程度是否会因市场化程度与新生代农民工拥有的劳动力类型的不同而有所差异?本研究试图通过实证研究回答这些问题。与以往的实证研究相比,本文的改进主要包括:第一,与以往集中从人力资本、社会资本、就业制度等视角研究就业质量不同,本研究拟从择业的视角研究新生代农民工的就业质量,并将新生代农民工的择业行为视为一个包括“择业机会”、“职业选择”与“职业适应”在内的不断循环的过程。第二,由于择业变量可能存在内生性问题,本文试图寻找有效的工具变量予以修正。第三,以往实证研究大多都是静态分析,并没有考虑在市场化改革不断深入的过程中,新生代农民工择业行为的就业质量提升效应会发生相应的变化,本研究构建新生代农民工择业变量与市场化程度的交互项,从动态分析的视角考察市场化程度如何影响择业对就业质量的提升效应。对于这些问题的回答,能为引导新生代农民工理性择业的政策的制定与实施提供实证依据,从而有利于提高其针对性与有效性。

二、变量界定与数据来源

(一)变量界定

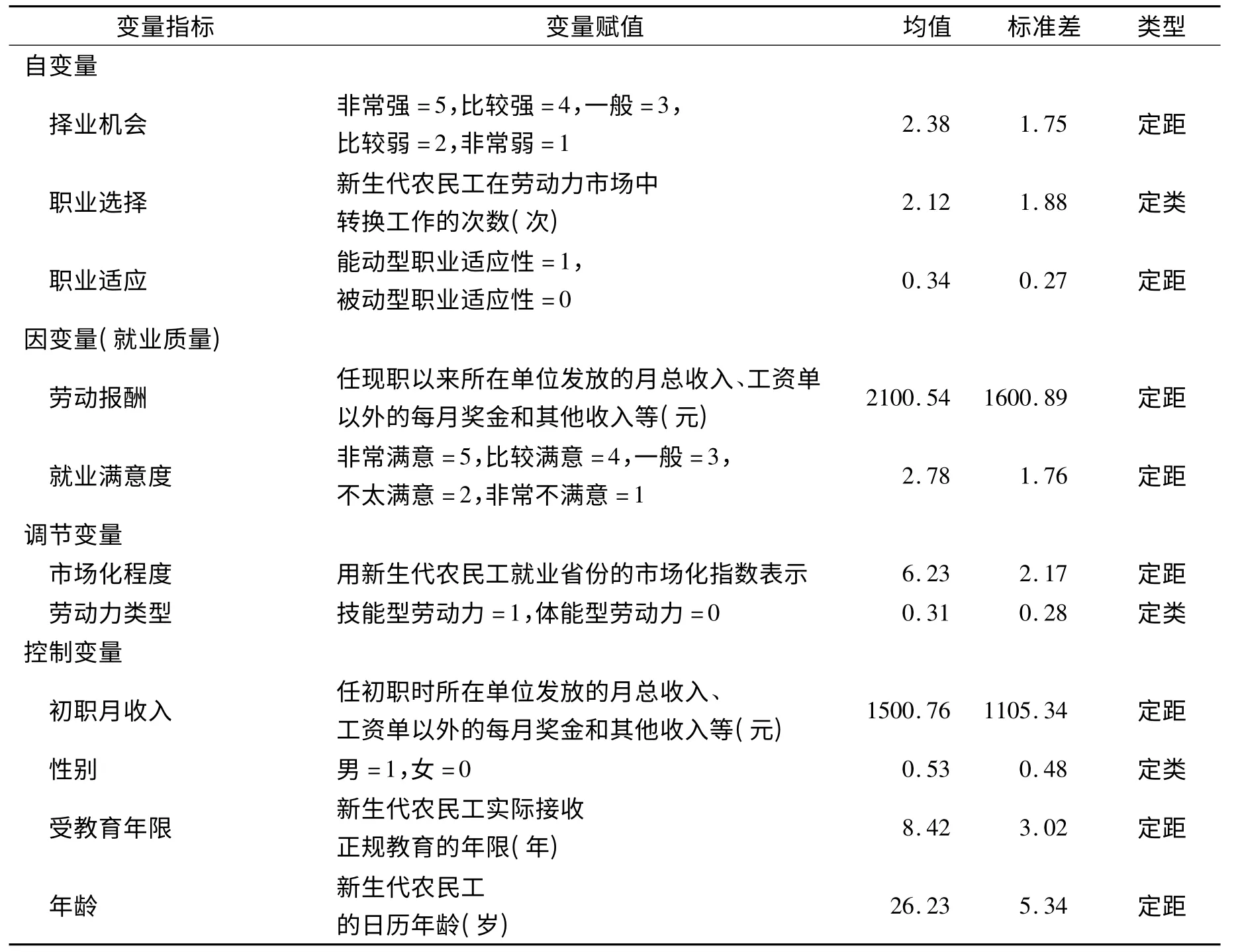

(1)自变量:择业行为

与以往研究将择业行为视为择业主体一瞬间的“职业决定”不同,本文将择业行为视为持续的循环过程,具体而言,新生代农民工的择业行为是一个包括“择业机会”、“职业选择”与“职业适应”在内的不断循环的过程,是新生代农民工在拥有足够就业机会的城市空间里有意识地识别与利用择业机会,在需求、供给与供求匹配“三位一体”的择业机制下进行合理的职业选择,并在此基础上不断适应新就业岗位的过程。其中择业机会是指新生代农民工进城后能动地寻找城市中“客观”就业机会并将其转化为自身可利用就业机会的能力;职业选择是指新生代农民工对城市就业机会进行理性取舍后的职业流动过程;而职业适应是身处不同职业环境中的新生代农民工自发生成的一种策略性行为,具体包括被动接受各种有利或不利就业环境与待遇的被动型职业适应以及主动争取有利就业环境与待遇的能动性职业适应,在统计分析中将其设置为一虚拟变量。

(2)因变量:就业质量

通过文献的梳理发现已有研究一般都通过建构多维度的指标体系来界定与测量就业质量。但因过分关注就业机会而往往缺乏对就业市场中某一特定的处于“劣势地位”群体(如新生代农民工)就业质量的关注,并在测量指标的选取时过分强调客观性指标,而忽视了主观性指标的重要性。新生代农民工就业质量是对新生代农民工所处就业岗位的就业过程与结果的客观测量以及自身主观评价的总和。基于此,本文主要从新生代农民工的月收入与职业满意度两个主客指标来测量其就业质量,其中月收入是就业质量的核心指标,主要包括新生代农民工就任现职以来所在单位发放的月总收入、工资单以外的每月奖金和其他收入等三部分,在统计分析时将其转化为自然对数形式以减少异方差,而职业满意度是一种对自身目前职业境遇的主观体验以及对其职业能力实现价值程度的一种比较性评价,是一种自我意识觉醒的能动过程,本文设计一个五等分的李克特量表对其进行测量,从而将其直接转换为一定序变量。

(3)调节变量:市场化程度、劳动力类型

关于市场化程度的测量,已有研究大都采用某行业中非国有部门从业人员占该行业总从业人员的比重来衡量这一行业的市场化程度[5],而本文采用樊纲等人在《中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告》中提出的2009年的市场化进程相对指数来度量市场化程度[6],本文在分析时用新生代农民工就业省份的市场化指数表示市场化程度,并在分析时将在同一省份少于20人的新生代农民工样本纳入市场化指数与其务工地区最为接近的省份,以保证统计分析的无偏差性。

同时,本文根据农民工劳动力的实际情况,将新生代农民工的劳动力类型按其从事的职业岗位对劳动者职业资格的要求高低分为技能型劳动力与体能型劳动力两种类型。职业资格是对从事某一职业所必备的学识、技术和能力的基本要求。它既是劳动者先赋的综合素质与后致的教育水平、职业技能培训等综合的体现,同是也与其在劳动力市场的预期贡献密切相关。目前我国对职业资格的认定已逐渐规范化与制度化,一般由政府劳动与人事部门组织对劳动力市场中的生产、运输设备操作人员、农林牧鱼水利业生产人员、商业、服务业人员、办事人员和有关人员的职业资格认定,通过资格考试、专家评定、职业技能鉴定等方式进行评价,对合格者授予国家职业资格证书,并在此基础上建立了职业技术等级。本文中的技能型劳动力是指获得1 种及以上职业资格证书的新生代农民工;而体能型劳动力则是没有获得过任何职业资格证书的新生代农民工。在统计分析将其设置为一虚拟变量。本文中主要变量的描述统计见表1。

表1 主要变量的描述性统计(N=1182)

(二)数据来源

本文所使用的数据来自2010年度教育人文社会科学研究青年项目“新生代农民工择业行为及其影响因素研究”课题组在湖南、安徽和贵州三省对新生代农民工进行的抽样问卷调查。本次调查实施于2011年春节期间,调查对象为16-35 周岁的新生代农民工。抽样具体包括两个步骤:第一步采用多阶段整群抽样法,首先在综合考虑农民工来源地的区域分布和经济发展水平的基础上,选取了湖南、安徽和贵州3 省作为本次调查的样本省份,其次,在各样本省分别随机抽取了3个样本县,然后在每个样本县范围内随机抽取3个样本村,最后在抽取的样本村中各随机抽取50个有新生代农民工的家庭进行问卷调查,这样共抽取到1350个新生代农民工家庭。第二步采用入户调查方法,从以上抽取的1350个新生代农民工家庭中各抽取1 名新生代农民工进行问卷调查,若一个家庭中有多名新生代农民工,则采用生日法(选择生日最接近7月1 日的新生代农民工进行调查)抽取调查对象,这样,最终获得的1350 名新生代农民工即为本次调查的总样本。本次调研利用新生代返乡过年的时间段从来源地获得调查样本,这样既能在对少量样本省份的调查中得到在全国绝大多数省份就业农民工的丰富信息,同时能有效克服目前大多数农民工研究在缺乏农民工抽样框的情况下直接在城市进行抽样调查而造成样本代表性低的缺陷。此次调查共发放问卷1350 份,回收有效问卷1182 份,有效回收率为87.6%。

三、统计结果与分析

为了客观地回答“择业能否提升新生代农民工就业质量”这种中心问题,本文以新生代农民工的择业机会、职业流动次数及其平方项、职业适应为自变量,以新生代农民工就业质量的2个变量——月收入与职业满意度为因变量进行多元线性回归分析,并将就业地区的市场化程度与新生代农民工劳动力类型作为调和变量纳入回归模型来检验它是否会对新生代农民工择业和就业质量的因果关系产生影响。同时,本研究除了将新生代农民工的一些重要的人口学变量(如性别、年龄、受教育程度)和社会经济地位变量作为控制变量外,为了处理可能存在的“未观测到的异质性”问题,即择业变量的“内生性”问题,本文试图寻找有效的工具变量予以修正,统计分析中将新生代农民工初职月收入的自然对数作为控制变量,从而获得对择业行为的就业质量提升效应的无偏估计。回归分析结果如表2 所示。

(一)新生代农民工择业与月收入。

为探讨新生代农民工择业变量与其月收入的作用机制与影响程度,本文利用SPSS19.0 统计软件构建了三个多元线性回归模型(表2),其中模型1 为基准模型用来考察主要控制变量的影响,模型2 考察择业变量的收入提升效应,模型3 则将交互项纳入回归模型中,考察市场化程度与劳动力类型对择业变量收入提升效应的影响。从模型2 来看,控制其他变量后,新生代农民工识别与利用择业机会对其月收入有显著影响,其回归系数为0.085,表明新生代农民工的识别与利用择业机会的能力提升一个单位,其月收入会增加8.5%。而职业选择次数及其平方项都显著,其回归系数前者为正(0.088),后者为负(-0.012),表明新生代农民工职业流动次数与其月收入成倒U 型关系,曲线的顶点约为4次①计算方法为将原变量系数除以平方项系数的2 倍[0.071 ÷(2 ×0.011)]≈4。。也就是说,新生代农民工职业流动4次时月收入是最高的,在此之前,月收入与职业流动次数成正相关,而当职业流动次数超过4次时,其月收入会随着职业流动次数的增加而减少。这是因为劳动者开始进入劳动力市场时,雇主与劳动者自身对劳动者的生产率存在信息不对称现象。但随着工作时间的逐渐增加,雇佣者会根据劳动者真实的劳动效率来支付其劳动报酬,其中劣质“匹配”者的劳动报酬则将降低或者只有缓慢的增长。这时,劣质“匹配”者会积极通过职业流动寻求更合适的“匹配”职业。[7]而根据职业搜寻理论的假设,劳动者只有在新的工作更适合自己或有更高的职业报酬的前提下才会变换工作。[8]但新生代农民工的择业终究不能偏离市场机制,其择业的职业地位提升空间并不是无止境的,而过于频繁的变换工作不利于工作经验的积累与就业环境的适应,反而会对其月收入产生负面影响。

从模型3 分析发现,择业机会、职业适应与市场化程度交互项的回归系数分别为0.047 和0.051,表明市场化程度对新生代农民工择业机会和职业适应的收入提升效应有促进作用,即市场化指数每提高1个单位,新生代农民工择业机会的收入提升效应会相应的增加4.7%,而与被动型职业适应的新生代农民工相比,市场化指数每提高1个单位,采取能动性职业适应的新生代农民工的收入提升效应会相应地增加5.1%。而职业流动、职业适应与劳动力类型的交互项的回归系数分别为-0.035 和-0.042,表明与体能型劳动力相比,拥有技能型的劳动力的新生代农民工的职业流动与职业适应的收入提升效应分别呈下降趋势,即采取主动型职业适应的新生代农民工职业流动的收入提升效应会下降3.5%,而与被动型职业适应的新生代农民工相比,采取能动性职业适应的新生代农民工收入提升效应会下降4.2%。这表明,虽然只从职业适应的回归系数来看,采取能动型职业适应的新生代农民工的月收入比采取被动型职业适应的高出9.5%,但其影响程度会因新生代农民工拥有劳动力类型的不同而产生不同的影响机制,这是因为技能型新生代农民工一般会进入首要劳动市场,其“内部劳动力市场”的运行规范会对其报酬与就业环境做出合理安排,若一味采取过激的抗争维权行为会与“内部劳动力市场”提供的晋升条件与途径相冲突,进而会削弱其对月收入的提升效应。[9]

(二)新生代农民工择业与职业满意度。

为探讨新生代农民工择业变量与其职业满意度的作用机制与影响程度,本文利用SPSS19.0统计软件构建了三个多元线性回归模型(表2),其中模型4 为基准模型用来考察主要控制变量的影响,模型5 考察择业变量的职业满意度提升效应,模型6 则将交互项纳入回归模型中,考察市场化程度与劳动力类型对择业变量的职业满意度提升效应的影响。从模型5 来看,控制其他变量后,职业选择的次数及其平方项都显著,其回归系数前者为负(-0.131),后者为正(0.021),表明新生代农民工职业流动次数与其职业满意度成“U”型关系,曲线的最低点约为3次。①计算方法为将原变量系数除以平方项系数的2 倍[0.131 ÷(2 ×0.021)]≈3。也就是说,新生代农民工职业流动3次时职业满意度是最低的,在此之前,月收入与职业流动次数成负相关,而当职业流动次数超过3次时,其职业满意度会随着职业流动次数的增加而增加。而新生代农民工的职业适应对其职业满意度的影响显著,其回归系数为-0.067,表明与被动型职业适应新生代农民工相比,采取能动性职业适应的新生代农民工的职业满意度低6.7%。

从模型6 分析发现,择业机会、职业适应与市场化程度交互项对新生代农民工的职业满意度有显著影响,其回归系数为分别为0.041 和0.057,而只从择业机会与职业适应的回归系数来看(系数分别为-0.072 与-0.065),其对职业满意度均产生负面影响,这表明市场化程度对新生代农民工择业机会和职业适应的职业满意度的负面效应有促进作用,即随着市场化指数每提高1个单位,新生代农民工择业机会的职业满意度的负面效应会相应的增加4.1%,而与被动型职业适应相比,采取能动型职业适应新生代农民工的职业满意度的负面效应也会增加5.7%。而择业机会、职业适应与劳动力类型的交互项的回归系数分别为0.051 和0.045,表明与只拥有体能型劳动力的新生代农民工相比,拥有技能型的劳动力对新生代农民工择业机会与职业适应的职业满意度负向效应有促进作用,即新生代农民工识别与利用择业机会的职业满意度的负面效应会相应的增加5.1%,而与被动型职业适应相比,采取能动型职业适应的新生代农民工的职业满意度负面效应会相应的增加4.5%。

表2 新生代农民工就业质量的回归分析

四、结论与讨论

本文基于职业选择的视角探讨其对新生代农民工就业质量的作用机制与影响程度,并利用对湖南、安徽与贵州三省新生代农民工抽样调查数据,从识别与利用择业机会的能力、职业流动与职业适应三个维度探讨对其就业质量的影响,同时也考察了市场化程度与劳动力类型对新生代农民工择业的收入与职业满意度提升效应的影响。主要研究发现可以归纳为以下四点。

(一)择业机会和职业适应对新生代农民工就业质量(月收入和就业满意度)的影响呈现出截然不同的二元路径模式。

实证研究发现,新生代农民工的择业机会与月收入成正相关,职业适应则与职业满意度成负相关。究其原因,这种择业对就业质量影响的二元路径主要是由就业质量指标体系的性质不同造成,其中月收入是客观性指标,而职业满意度是主观性指标。在城乡二元分割背景下,城市与农村本来就处于社会分层序列的不同位置,随着以户籍制度为核心的控制人口流动制度的功能弱化,新生代农民工从机会匮乏的农村流动到充满诸如“分工日益深化的生产空间、多层次社会生存空间、多元化的社会生活空间、多选择性的社会创造空间、多层次社会享受空间、自我趋向型社会价值实现空间的城市”[10],自然拥有更多的“经济机会”,从而实现了结构性向上流动,因而会带来收入的大幅提升。当然城市客观机会能否转化为新生代农民工现实的“高收入”就业机会还取决于其识别与利用择业机会的能力,识别与利用择业机会越强的新生代农民工,其月收入也越高。而新生代农民工采取能动型职业适应策略反映了新生代农民工正在以“行动”凸显自身的群体特征,面对“拆分型劳动力生产体制”、“工厂专制政体”造成的劳动权益侵害,开始积极进行抗争,在一定程度上直接挑战了国家现有的规制方式和企业政体,迫使政府与资本部分地对其行为做出加薪、改善就业环境、重组工会、落实集体协商制度等实质性的回应。而能动型职业适应的职业行动激发了新生代农民工的职业“价值期望”,而社会的价值能力提升却有限,从而导致社会价值能力与新生代农民工的职业价值期望之间的落差扩大,产生强烈的“发展型相对剥夺感”[11],从而降低其职业满意度。

(二)新生代农民工的收入与满意度的不同影响机制导致了职业流动对其截然相反的影响轨迹,即职业流动次数与月收入成倒“U”字型关系,而与职业满意度则成“U”字型关系。

实证研究结果表明:新生代农民工职业流动4次时的月收入是最高的,而新生代农民工职业流动3次时的职业满意度是最低的。职业流动是新生代农民工寻求高收入和高满意度职业而采取的一种策略性行动,而研究得出的截然相反的影响路径主要是因为就业质量指标体系的生成机制不同,其中月收入是新生代在劳动力市场中获得的职业报酬,其高低虽然与职业流动相关,但最终不能掩盖劳动力贡献的决定性作用。而职业满意度则更多地由其主观期望值与其现实境遇的关系决定的,并在与工作单位中职业地位相似的人的比较中形成具体的职业满意度。当面对与劳动付出不相称的薪资收入,新生代农民工往往选择“用脚投票”,通过频繁换工作来表达不满,一般通过适当的职业流动才能达到收入提升的目的,但过于频繁的职业流动则会对其收入有负面影响,不稳定的工作不利于其积累工作经验,学习特定的劳动技能,从而损害其收入回报。而职业满意度的影响路径却与此相反,新生代农民工从农村转移到城市就业,客观上实现了结构性向上流动,“进城后的新生代农民工不再以他们来源地的农民而是以市民作为参照群体,起初的那种结构性社会流动对其心态的积极影响就不再明显。”[12]此时的农民工容易产生“相对剥夺感”从而降低了其职业满意度,但当其职业流动次数增加后,逐渐认识到自身就业能力的缺乏以及众多结构性限制后,会理性地调整自身的期望值,进行合适的角色定位后,此时其职业满意度又会逐渐上升,从而形成职业流动与职业满意度之间的“U”影响轨迹。

(三)市场化程度对新生代农民工择业行为的收入效应与职业满意度的消极效应均有显著促进作用,即其择业行为对就业质量的影响会因就业地区的市场化程度的提高而加强。

实证研究发现,择业行为对就业质量的影响会因就业地区的市场化程度的提高而加强。在以往有关农民工就业的研究中,主要关注社会关系网络的存在及其支持作用。正如波斯特“市场化悖论”指出:“脱离政府管制的非正规经济只是表面上接近真实的自由市场,公平竞争和自由选择的市场契约可能并不是普遍有效的规则,反而可能更多地是依赖于社会关系来控制其有效运转。”[13]但随着市场经济体制改革的深入发展,新生代农民工“可能采取主动竞争和自发地形成市场契约规则的方式,以便获得更好的就业效果,并依赖自己的技术和经验来增强竞争能力以及应付市场陷阱。”[14]市场化规则将在其资历积累、收入和向上流动过程中发挥决定性作用。在市场化程度越高的劳动力市场,新生代农民在需求、供给与供求匹配“三位一体”的择业机制下进行合理的职业选择[15]。作为“理性”的个体,新生代农民工的职业流动大都是收入驱动机制下向高收入岗位流动的过程,是一个“人往高处走”的职业流动效应的真实写照。因此,市场化程度对新生代农民工择业行为的收入效应产生显著促进作用。

但我国在从计划经济向市场经济转变的过程中,往往主要以政府管制的退出作为市场化进程的衡量标准,缺乏市场机制的建立与完善。在劳动市场中形成的“工厂政体”中,劳动者的强度大,时间安排和身体的空间移动被严格管制,管理者的规训和电子眼的监控无处不在,人格羞辱、身体侵害、职业病时有发生。[16]如查克利巴蒂所说,在资本主义生产关系中,主奴特征的地方性生产关系的再造甚于公民规则的形成,市场或者利润的逻辑无以捍卫个人朝向公民逻辑的转向。[17]因此,在向完全市场化迈进的过程中,市场化程度的提高幅度不足以弥补退出市场的原来政府管制对劳动者的保护,在这种就业环境下,市场化程度对新生代农民工择业行为职业满意度的消极效应会产生显著促进作用。当然,从更长远来看,随着市场化程度的进一步提升,其对新生代农民工择业行为职业满意度的消极效应会逐渐消除。

(四)新生代农民工择业对就业质量的影响会因劳动力类型的不同而呈现出差异性。

技能型劳动力因“内部劳动力市场”的存在降低了择业对就业质量的提升效应,而体能型劳动力的择业则是在缺乏“职业庇护”情况下利用市场机制来提高就业质量的理性选择。

实证研究发现,与体能型劳动力相比,技能型劳动力的新生代农民工的职业流动与职业适应的收入效应分别呈下降趋势,而技能型的劳动力对新生代农民工择业机会与职业适应的职业满意度消极效应有促进作用。究其原因,具有技能型劳动力的新生代农民工因具备相关的职业资格证书而大都就业于工作条件相对优越、劳动报酬高且工作稳定的首要劳动力市场,而只具有体能型劳动力的新生代农民工则只能进入低报酬、工作环境恶劣、缺乏发展空间的次要劳动力市场。在首要劳动力市场中存在一系列次要劳动力市场没有的“内部劳动力市场”,从而为其提供特有的“职业庇护”,具体表现为劳动配置、工资决定等活动都是在企业内部通过管理规则或惯例来进行的,而不受外部的劳动力市场控制。[18]同时,内部劳动力市场对劳动者的工作经验的积累与工作年资有很高的经济回报,随着在本单位工作时间的增加,工资水平呈现出显著的上升趋势。[19]如果频繁流动的话,会对其收入和职业满意产生负面效应。与此相反,只拥有体能型劳动力的新生代农民工则因缺乏“内部劳动力市场”的职业庇护,只能在市场收入机制的驱动下,通过职业流动提高其收入。同时,次要劳动力因缺乏特有的“职业庇护”降低了他们采取维权抗争的风险与代价,从而极大的增加了维权抗争发生的可能性。他们可以利用“偷懒、装糊涂、假装顺从、装傻卖呆、暗中破坏等弱者的武器进行日常形式的抗争,他们几乎不需要协调或计划,他们利用心照不宣的理解和非正式的网络,通常表现为一种个体的自助形式,避免直接地、象征性地和权威对抗。” 他们也可以利用当前国家大力提高农民待遇与权益的“三农政策”背景下政府层面的有关新生代农民工的优惠政策与相关规定、企业为了贯彻中央与地方政府的有关“三农问题”的精神而出台的企业层面的文件与规定进行“以法抗争”,从而切实维护自身利益。伴随着自身生存环境的持续改善,新生代农民工的择业动机也相应地实现了由“生存理性”向“经济理性”与“社会理性”的转变,这既体现了新生代农民工在城市能获得多样化的选择机会与发展空间,也从侧面折射出新生代农民工在城市生存境遇的持续改善,获得收入与职业满意度的同步提升。

[1]郭锦墉,杨国强. 农民工职业流动性代际差异分析[J].农业技术经济,2014,(10):38-47.

[2]AAGE B SORENSEN,ARNE L Kalleberg.An Outline of a Theory of the Matching of Persons to jobs[C]// David B Grusky.Social Stratification:Class,Race,and Gender in Sociological Perspective,Colorado:Westview Press,2001:438-446.

[3]BLUMEN I KOGAN M,MCCARTHY P.The Industrial Mobility of Labor as a Probability Process[M].Ithaca:Cornell University Press,1955:103.

[4]KNIGHT J,YUEH L.Job Mobility of Residents and Migrants in Urban China[J].Journal of Comparative Economics,2004,(32):637-660.

[5]郝大海,李路路.区域差异改革中的国家垄断与收入不平等——基于2003年全国综合社会调查资料[J].中国社会科学,2006,(2):110-124.

[6]樊 纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数——各地区市场化相对进程2011年报告[M]. 北京:经济科学出版社,2011:23-98.

[7]JOVANOVIC B. Firm-specific Capital and Turnover[J]. The Journal of Political Economy,1979,87 (6):1246-1260.

[8]DALE T MORTENSEN,CHRISTOPHER A PISSARIDES. Job Creation and Job Destruction in the Theory of Unemployment[J].Review of Economic Studies,1994,61(3):397-415.

[9]S SPILERMAN. Careers,Labor Market Structure,and Socioeconomic Achievement[J].American Journal of Sociology,1977,83(3):551-593.

[10]张鸿雁.侵入与接替:城市社会结构变迁新论[M].南京:东南大学出版社,2000:205.

[11]赵鼎新.社会与政治运动讲义(第二版)[M].北京:社会科学文献出版社,2012:80.

[12]彭国胜.青年农民工的就业质量与阶层认同[J].青年研究,2008,(1):18-26.

[13]PORTES,ALEJANDRO. The Informal Economy and Its Paradoxes[C]∥N J Smelser,Swedberg R. The Handbook of Economic Sociology,Princeton:Princeton University Press,1994:116.

[14]万向东:非正式自雇就业农民工的社会网络特征与差异[J].学术研究,2012,(12):62-69.

[15]O’HIGGINS N. Government Policy and Youth Employment[C]. World Youth Summit,Egypt,2002:7-11.

[16]LEE C K. Engendering the Worlds of Labor:Women Workers,Labor Markets,and Production Politics in the South China Economic Miracle[J]. American Sociological Review,1995,60(3):378-397.

[17]CHAKRABARTY D. Universalism and Belonging in the Logic of Capital[J]. Public Culture,2000,12(3):653-678.

[18]吴愈晓.劳动力市场分割、职业流动与城市劳动者经济地位获得的二元路径模式[J]. 中国社会科学,2011(1):119-123.

[19]栾敬东.流动人口的社会特征及其收入影响因素分析[J].中国人口科学,2003,(2):66-71.

[20][美]詹姆斯.C. 斯科特:弱者的武器[M].郑广怀,等,译,南京:译林出版社,2011:2-3.