“小王子”死亡悬疑

刘安立

1927年,因为单人驾机飞越大西洋,查尔斯·奥古斯都·林德伯格(昵称林迪)一夜间全球闻名。他看起来的确是当时美国人的典范:年轻、不做作、非常英俊、高大魁梧。当幸运的林迪遇到富豪女继承人安妮·莫洛后,他不仅教她怎样驾驶飞机,还最终娶了她。当这对明星夫妇有了第一个孩子查理后,他们的幸福看来才完整了。但他们的快乐只持续了不到两年时间。当“美国英雄”林迪之子被报告失踪后,整个美国都震惊了。人们不相信这个非同凡响的“小王子”真的会被偷走。因为现场只有一把由绑匪留下的自制梯子,找不到目击证人,也几乎没有其他线索,所以警方在侦破此案时困难重重。

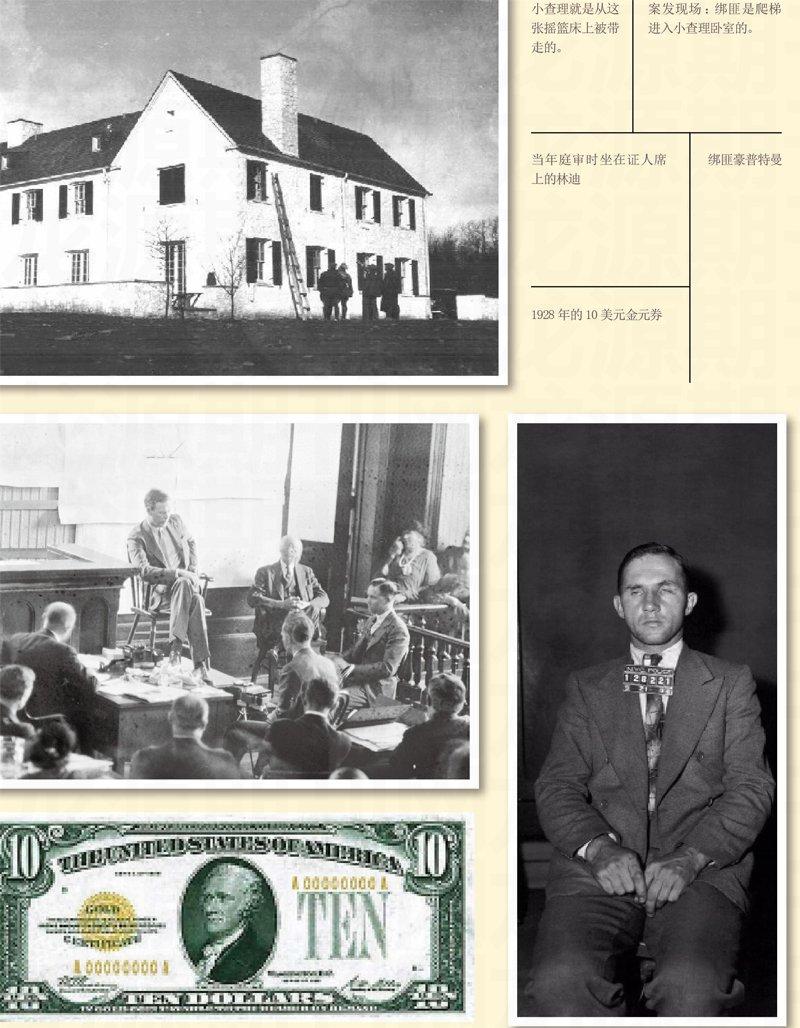

有关这桩案件,逐渐浮现的事实是:1932年3月1日(星期二)晚上8时到10时之间,一个或多个绑匪携一把自制折叠式梯子进入林迪夫妇在霍普维尔的新宅(位于纽约布朗克斯区),查理睡房外墙上的窗户右侧有梯子的擦挂痕迹。绑匪显然是爬梯子,通过没上锁的窗户入室的,随即把查理带走。绑匪很可能蒙住了查理的嘴,或者让他失去意识,原因是宅子里无人报告说听到孩子的哭喊声,或者发现孩子在被迅速带走时的挣扎迹象。

绑匪把梯子留在了一条辅道旁,随后驾车逃离。绑匪在查理卧室窗台上放了一封勒索信,开价5万美元,并且警告林迪不准报警。绑匪没有留下指纹或其他有帮助的法医证据,那么调查该从何入手呢?此案案发80多年后,决心重查这桩悬案的美国联邦调查局犯罪心理学家约翰·道格拉斯指出,作为一名刑事侦探,他要问的多个重要问题之一是:绑匪有没有内线?毕竟这是林迪夫妇在新宅度过的第一个星期二。这所大宅当时尚未全面完工,所以他们此前一直只在周末来这里,其余时间都住在新泽西州恩格伍德的安妮家族宅邸。但当时查理在新宅感冒了,安妮不想让他路途颠簸,所以决定继续待在新宅。那么,绑匪何以得知这个内部消息,尤其是查理当天会在新宅过夜?

道格拉斯想勾勒绑匪的类型:绑匪是有组织的专业犯罪团伙,还是只是运气好的“业余匪徒”?要回答这个问题,方法之一是推断绑匪想对查理干什么。要想让婴幼儿不出声是很困难的,所以绑匪很可能直接杀死了孩子,但假装孩子还活着,并且拿钱走人要容易得多。道格拉斯认为,查理一案的实情就该如此。

案发当晚的晚些时候,在布朗克斯区一座墓地,绑匪拿到赎金后拍屁股走人,毫发无损。林迪的使者约翰·康登博士把装有5万美元的一只木箱交给绑匪,换回一张写着在哪里能找到查理的字条。但这只是个幌子。两周后,有人在林间漫步时偶然发现了已经腐烂的查理的尸体,这里距离林迪夫妇的新宅不到8千米。从尸体的腐烂程度判断,查理很可能在被绑架当晚就死了。

全美国都哀悼查理之死,就像是自己的孩子死了一样。查理的头骨破裂。当警方发现梯子有裂痕时,他们认为开裂的梯子吓坏了绑匪,于是他(或她)把抱着的查理甩到地上,从而摔破孩子的头骨。但道格拉斯不认同这个说法。而也参与重查查理案的美国北卡罗来纳州前首席法医约翰·巴兹,同样怀疑警方当时的这个判断。巴兹说,查理头骨左侧有一条骨折线从前囟(新生儿颅顶骨发育尚未完全,被纤维组织膜充填,称颅囟。在宝宝头颅顶部有一个菱形间隙,称为前囟)延伸到耳朵背后。而在查理右耳背后,有一个直径约为2.5厘米的圆形缺损。巴兹指出,这个缺损最耐人寻味。

警方的报告中说,一名调查员在试图提取查理的尸骸时,不小心让铁棍在孩子头骨右侧戳出一个洞,看上去它像是一个由重击造成的圆形伤口。但在巴兹看来,几乎在任何情况下,哪怕用铁棍捅尸体,也不可能捅穿头骨。那么,这处骨伤是怎么造成的?查理头骨的左右两侧怎么会都有严重骨伤?巴兹看出了一种可能性——那不是偶然所伤,而是彻头彻尾的谋杀所致。具体地说,如果查理当时身体左侧躺地,并且头枕地,然后右侧头骨遭到重重一击,就可能造成头骨左侧也发生骨裂。巴兹的这一推断与道格拉斯的观点一致:绑匪故意杀死了查理。道格拉斯认为,绑匪非常残暴,应该有极端暴力犯罪史,一定不是首次作案。

此案发生后,警方花了两年半的时间才终于圈定了一名嫌疑人,而这是先见之明和运气的合并结果。当初交付赎金时,警方把钱币上的序号发给了各家银行和商店。他们还使用了即将退出流通的金元券(美国旧时可兑换黄金的一种纸币)来支付赎金,原因是金元券上的序列号更容易识别。当时,一名男子开车来到纽约市一家加油站,用10美元金元券支付约98美分的油钱。这引起一名加油站员工的警觉,但他想的并不是“哦,这就是林迪的赎金”,而是“金元券都停用大约1年了,银行恐怕不会收这个钱吧”。于是,为以防万一,他在这张金元券的边缘记下了此人的车牌号。经查,车主是德国移民、木匠理查德·豪普特曼。

警方来到豪普特曼位于布朗克斯区的家中,搜出了1.4万美元的赎金、一把手枪和其他一些可疑证据。他们当场逮捕了豪普特曼。从1935年1月3日起,这场美国最著名的审判在新泽西州弗莱明顿展开。成千上万的记者和旁观者蜂拥到这座小城,争抢法庭前排坐席。在被告席上,豪普特曼坚称自己无罪。但对其背景的调查,却很让人怀疑他的“清白”。在他的故土——德国卡门茨,他曾借助梯子翻窗进入市长家,偷盗现金和手表。另一次,他和一名同伙用枪挟持两名妇女。为逃到美国,他首先越狱,然后乘船偷渡,一路撒谎,最终得手。因此,尽管外表迷人,举止优雅,他实际上却冷酷无情,奸诈狡猾,完全符合道格拉斯总结的查理案绑匪特征。

公诉人在法庭上说,豪普特曼亲手制作了绑架所用的梯子。豪普特曼则对此矢口否认,说自己就连这把梯子都没见过。这把梯子的制作可谓独具匠心。它展开后有3段,合起来则只有1段,很适于携带和搬动。此案发生后,警方曾把它带到一名木学家那里,希望能寻找线索追捕绑匪。专家对它的各个木质部分进行标号,追踪木头来源。其中,最重要线索发现于梯子第3段第16号横杆。它由黄松木制成,而警方发现豪普特曼家的阁楼地板材料中包含黄松木。样本对比发现,两者的颗粒、木纹模式完全匹配。

道格拉斯认为,这一木头证据是确凿的和决定性的。不过,当时对豪普特曼的庭审持续了长达6周。1935年2月13日,陪审团做出判决:罪名成立,判处死刑。然而,豪普特曼果真是此案中唯一的绑匪吗?在他于牢中等待执行死刑期间,坚信他并非单独作案的公诉人对他说:如果你能说出同伙的名字,我们就免你一死。但他对自己的“无罪”从不改口,因而哪来同伙之说。最终,他被实施电椅死刑。正因为他本可能免于一死却不惜一死,所以很多美国人开始怀疑他是不是真的无辜。道格拉斯在检验本案物证和对比豪普特曼的“无罪”说法后指出,尽管许多罪犯临死坚称自己无罪,其死后却通过DNA及其他手段被证实有罪。而豪普特曼有个年幼的儿子,这就可能解释他为什么会声称自己无罪。

豪普特曼的妻子死于1994年,她至死坚持说自己的丈夫是被冤枉的。最近,一部有关豪普特曼的德国纪录片再次提出对豪普特曼罪名的质疑。无论如何,查理案只有3种可能性:豪普特曼无罪;他有罪,并且独自作案;他有罪,并且有同伙。道格拉斯确信豪普特曼并非清白,并且他一定有同伙。理由之一是赎金:在豪普特曼家里只发现了1/3的赎金,另外2/3在哪儿?是不是还有另外两人瓜分赎金?

理由之二,是道格拉斯作为犯罪心理学家的长期经验。他见过很多类似案例,其中都涉及团伙犯罪,他们不仅联合作案,而且在心理上互相打气。查理案发生之夜,周遭环境黑暗阴沉,作案条件也不安全,例如最好要有人帮助稳定梯子,有人放哨,有人发暗号,只有1人完成全案明显说不过去,至少也得有两人联手作案。但问题是,当时除了豪普特曼之外再无别的嫌疑人。道格拉斯想知道这究竟是为什么。于是他向新泽西警界博物馆档案专家马克·法尔兹尼求助,因为法尔兹尼对本案的了解十分清楚。

当时,一旦豪普特曼被捕,此案调查似乎就打上句号。这是为什么?法尔兹尼发现,当时调查此案已经两年半时间,结案压力很大,毕竟林迪是当时的世界名人,过了这么久还不结案的话,真有点说不过去。不过,当时警方的确讯问了不少人,其中包括林迪家的人、林迪宅邸雇员及林迪的所有朋友和熟人。虽然这取得了一些线索,但随后都断了线。

道格拉斯向法尔兹尼提到了一个名字:约翰·克罗尔。但法尔兹尼在警方记录中没发现此人。那么,这个克罗尔是谁?道格拉斯为什么要找他?道格拉斯对克罗尔的兴趣始于鲍勃·佐恩。鲍勃之所以把克罗尔与查理案联系起来,是因为他的父亲金·佐恩。许多年前,金读到一篇有关查理案的文章,这激起了他对自己少年时期的一段记忆。正是这段记忆,让这对父子踏上了追踪查理案疑似帮凶的道路。

故事要从1931年夏天开始。当时金只有15岁,他生长在南布朗克斯区一个德国人社区。金的一个邻居家与德国移民兼熟食店伙计约翰·克罗尔的家只隔了3道门。克罗尔劝说金集邮。1931年夏季的一天,克罗尔邀金去帕利塞兹丘陵(美国新泽西州东北部、纽约州东南部、哈得孙河下游西岸的一条长达大约64千米的砂岩陡崖)公园玩,那里有世界上最大的海水游泳池。在公园里等克罗尔的人当中,还有他的弟弟沃尔特(他也是那家熟食店的伙计,金也认识他)以及一个叫布鲁诺的人。当时,克罗尔、沃尔特和布鲁诺用德语谈到了一个叫作恩格伍德的地方。而新泽西州的恩格伍德,正是林迪夫妇旧宅所在地。在霍普维尔的新宅装修期间,林迪夫妇都住在恩格伍德宅邸。

时间很快就到了1963年12月。此时,47岁的金已成为一名银行总经济师,并且住在达拉斯。当他去当地一家美发店理发时,偶然读到了1963年12月号的《真相》杂志,里面有一篇关于查理被绑架案的文章。他一下子惊呆了:凶手是布鲁诺·豪普特曼!文章说,豪普特曼无疑是有罪的,但他很可能还有帮凶逍遥法外,其中一人是一个自称“约翰”的男子。约翰、恩格伍德、布鲁诺、林迪之子被绑架案等等字眼,让金有恍然大悟之感:克罗尔的名字正是“约翰”,他和弟弟沃尔特在公园称呼那第三个讲德语的人为“布鲁诺”,这一切绝非巧合!

案发当天,在布朗克斯区伍德罗恩墓地接受林迪赎金的绑匪名字正是“约翰”。金开始怀疑这个约翰就是约翰·克罗尔。在父亲去世后,鲍勃遵循父亲的遗愿,继续追踪约翰·克罗尔与查理案的关联,并且取得了多个发现。这正是他与道格拉斯联络的原因。他们一起来到伍德罗恩墓地,当初查理案的两个重要人物在这里首次亮相。首先是约翰·康登博士,他是本地区的一名退休教师。他崇拜林迪,并且在当地报纸上打广告,自愿充当他的大英雄与绑匪之间的中间人。无法解释的是,双方都同意了此事。

法尔兹尼指出,关于查理案,最令人疑惑的事情之一就是康登。他在墓地两度与绑匪(或绑匪之一)会面,向绑匪支付赎金,从绑匪那里接受所有字条。他也是个吹牛大王,让人无法相信他所说哪句是真,哪句是假。按照康登对自己与绑匪首次会面的说法,他来到墓地后,起初并未发现任何人。过了一会儿,一名男子从暗处伸出手,手中挥舞一条手帕以引起他注意。该男子以德国口音很重的英语说:“我是约翰,你带钱来了没?”康登是唯一亲眼见过这个“墓地约翰”的人。他说,这个约翰身高约1.65米,前额高高的,耳朵大,下巴尖,左手拇指底部有一块大大的赘肉。鲍勃找到的一张照片显示,约翰·克罗尔左手拇指似乎有明显异常。此照片拍摄于查理案发生的几年后。专家对它是否显示出明显异常没有定论,但倾向于肯定。

警方当时根据康登的描述,画了“墓地约翰”的像。鲍勃把这幅画像与约翰·克罗尔的照片进行比较,认为两者相似度很高。其他几百人看了对比后,也都认为两者是同一人。然而,庭审时康登发誓说他在墓地见到的是豪普特曼,而不是某个样子与约翰·克罗尔相像的人,或者某个拇指有异常的人。那么,康登当时究竟见到了谁?如果那个人就是布鲁诺·豪普特曼,那么约翰·克罗尔就不可能是“墓地约翰”。但是,要想证明克罗尔并未参与查理案,可能有比康登更可靠的线索——绑匪与林迪之间的联络,是通过一共15张手写勒索信。

虽然一些勒索信看来是由不同的人书写的,公诉方的笔迹鉴定专家却认定它们都是由豪普特曼一人所写。他们把这些信件笔迹与豪普特曼写给一个叫作贝格夫人的妇女的信件笔迹进行对比。正如今天的笔迹学家,他们重点关注的也是单个字母的形状、单词之间的空隙以及字母连写的方式等。除了这些比对之外,他们还指出这些勒索信就好像是由一名移民写的。例如,第一封勒索信中的遣词造句明显不符合英语语法,美元的图标放在数字后面(这不是英语表示法,而是明显的德语表示法)。然而,辩方专家运用同样的对比,指出豪普特曼并不是这些勒索信的作者。那么,究竟谁对谁错?如果把取自豪普特曼写给贝格夫人的信件的唾液(当时信件封口需要用唾液)样本与赎金信封上的唾液样本进行DNA对比,也许就能得到答案。不过,警方现在拒绝做这样的事。

今天,笔迹分析已经变得更复杂。除了豪普特曼的笔迹外,鲍勃找到了约翰·克罗尔寄给自己的一些信件(集邮者惯于做这样的事)。如果现代笔迹学家能把克罗尔的笔迹与勒索信上的笔迹匹配起来,就会强烈暗示克罗尔是查理案的帮凶。于是,道格拉斯等人请求笔迹鉴定专家萨格尔用最新电脑软件对比这两者。这一软件能分离来自多个文件的单词和全部字母,精确测量它们的倾斜度、高度、宽度及轮廓。但比对结果表明,约翰·克罗尔不大可能是查理案勒索信的作者。

萨格尔的上述结论并不能完全排除克罗尔是查理案同案犯的可能性。不过,这一结论也意味着道格拉斯必须更深入挖掘克罗尔的背景,从而证明他是参与绑架、杀害查理的凶手之一。道格拉斯面临的一个关键问题是:鲍勃是否有证据证明克罗尔与豪普特曼见过面?克罗尔所住旧宅如今已不复存在,但鲍勃清晰记得当初的情况:他的祖父母租住的是三楼的一套房屋,约翰·克罗尔住的是二楼。豪普特曼1923年来到美国后,立即开始造访来自卡门茨的老乡。如果鲍勃所说正确,那么豪普特曼就应该来过这个德国人聚居区——事实上,鲍勃祖父母的房东正是豪普特曼的同村人。如果豪普特曼来这里见过房东,后者就一定会把他介绍给自己的德国乡邻兼酒友约翰·克罗尔。

蹊跷的是,当时警方的背景调查中找不到约翰·克罗尔这个名字。一种可能性是,豪普特曼没把他与约翰·克罗尔的交往告诉妻子、朋友和警方。但要想把克罗尔、豪普特曼与查理案联系起来,还有一个大问题需要回答:虽然鲍勃的父亲金记得克罗尔及其弟弟沃尔特称呼那第三个男子为“布鲁诺”,但如果这个布鲁诺并不是布鲁诺·理查德·豪普特曼,会怎样呢?问题是,豪普特曼从不称呼自己布鲁诺,其他人也不这么称呼他。即便在德国,他也被称作理查德而非布鲁诺。

这一姓名问题能否排除约翰·克罗尔作为查理案嫌疑人的可能性?道格拉斯不敢肯定。但他确信绑匪提前得知林迪夫妇当时住在霍普维尔新宅,而不是像通常那样住在恩格伍德旧宅。换句话说,绑匪一定有内线。警方从未发现这个内线。但美国罗格斯大学历史学家劳埃德·加德纳相信这个内线不是别人,正是林迪自己。虽然这个说法令人震惊,但有关林迪个人行为的疑问在这桩绑架案之后很快浮出水面。林迪不相信警方,而是利用自己的巨大影响力控制警方的调查。他甚至要求为勒索信和与绑匪的谈判保密。因此,一些人开始怀疑他想隐瞒什么。可是,他为什么想让自己的爱子被绑架?

加德纳指出,林迪卷入纳粹“优生学”运动很深,他很害怕小查理将不会成为一个健康男性。纳粹“优生学”认为,必须通过选择性生育最聪明、最强健的后代来创造超级人类。也就是说,只让那些基因最佳的人延续后代,身心虚弱的人则必须绝育。有传言说,小查理身体有问题。如果真是这样,就表明林迪自身基因有缺陷。加德纳说,林迪深深惧怕一个不完美的儿子给他带来非常沉重的负担。

不过,是否有证据表明小查理有健康问题?加德纳给出的答案是肯定的。林迪的家庭医生注意到,查理头骨的前囟门本应已经闭合,却依然开启或扩张。当他对查理进行体检时,想让这个孩子站直都不容易。而有这个问题的孩子,经常会得佝偻病。不过,这种佝偻病通常不严重,不会造成骨骼畸形。佝偻病是由缺乏维生素D引起的,于是林迪夫妇让查理服用维生素补充剂。但也有病理学家表示,查理的医疗记录并未显示出他有明显疾病的证据,就算有佝偻病也属轻微,能够治愈。

如果查理的健康问题挺严重,是否足以让林迪除掉自己的儿子?加德纳认为,林迪本不打算让孩子死掉,而只是想让他离开他们家,去某个地方隐姓埋名地生活,而这样的事情对当时的富贵家庭来说并非罕见。加德纳推测,正是林迪告知绑匪小查理何时会不受看护地待在霍普维尔新宅,而不是待在看守严密的恩格伍德旧宅。尽管林迪夫妇家的所有雇员都可能向绑匪提供这家人的位置,但有一件事只有林迪一人知道——案发当晚他们是否会留在霍普维尔。

林迪当晚计划在纽约一次会议上讲话。他通常都很守时,但这一次却违背承诺,回到了在霍普维尔的新宅。他说自己忘了开会的事,但加德纳对此有不同看法:这个借口能让林迪在霍普维尔指导绑架,确保里应外合成功实施绑架。虽然绑架本身可能是“成功”的,但其他的都失败了。小查理最终惨死,林迪夫妇随后又遭到对其次子的绑架威胁。

1936年,林迪夫妇抛弃霍普维尔新宅,举家迁至欧洲。在那里,林迪对“优生学”的推崇得到纳粹赏识。第二次世界大战后,林迪返回德国,作为泛美航空公司和美国空军的顾问。到了20世纪50年代,他展开一项处心积虑而又令人惊讶的实验。正是这个举动让加德纳最终确信林迪本人卷入了查理案。那么,这是个什么实验呢?

从1958年起,改名换姓为“凯尔优·肯特”的林迪与3名德国妇女秘密生了7个孩子。他一直到死都对家人保守这个秘密。林迪死于1974年,他始终相信自己的双重生活永远都不会暴露。然而,他的一些德国孩子揭示了真相。在这之前,他们与林迪的父子关系通过DNA检测被证实。加德纳指出,林迪的秘密生涯与他的哲学观是一致的。对林迪来说,生这些孩子是一项完美的“优生学”实验。他希望尽可能散播自己的种子,从而创造一个“更好的人种”。

虽然林迪有“优生学”信仰和秘密家庭,但道格拉斯不相信他是一个犯罪大师。他认为,林迪身上没有体现出杀手气息,但他显然不愿意相信任何人,包括警方。这不是没有原因的。在林迪看来,在美国历史上的许多绑架案中,警方都表现得无能,就算拿赎金也换不回被绑架者的性命。于是,征服过大西洋的林迪想象,只有他自己才能够掌控局势。

从这个角度看,林迪不会直接参与绑架自己的儿子。若如此,那么是谁为绑匪提供了内线信息?道格拉斯相信此人就是林迪夫妇家的仆人维奥莱特·夏普。她当初向警方提供了自相矛盾的信息。当警方第三次问讯她时,她冲进楼上自己的房间,喝下含有氰化钾的银擦亮剂,几分钟后就死了。调查人员的最终结论是:她情绪失控,但她不是绑匪的帮凶。而道格拉斯推测,消息有可能是夏普在无意当中透露出去的,例如有人假扮林迪家的熟人,向她询问林迪夫妇去哪儿了。

如果这一猜测无误,那么在道格拉斯看来,约翰·克罗尔的嫌疑就更大了。鲍勃说,在查理案赎金交付之后3周,克罗尔突然变得出手阔绰,对鲍勃的父亲金非常大方,和之前判若两人。有照片显示,在豪普特曼受审之前3周,即1935年1月2日,克罗尔和妻子乘坐客轮头等舱离开美国去德国。当时头等舱往返这两地的票价高达700美元,相当于克罗尔在纽约租房的6年租金。在豪普特曼被控罪名成立当天,即1935年2月13日,克罗尔离开欧洲返回美国。

尽管有关克罗尔涉及查理案的种种疑似证据——画像与照片中人物的相似性、畸形拇指、突然暴富等等都不具有确定性,道格拉斯却强烈倾向于把他作为查理案的绑匪之一。但由于此案年代太过久远,因此道格拉斯相信这桩案件或许永远都不会真相大白。实际上,这也是林迪自己铸下的大错。纵然他是“美国英雄”,他单人驾机飞越过大西洋,他也根本不该越俎代庖,控制警方,控制调查。可能正因为他担忧爱子性命,所以他坚持不让警方接近交付赎金的墓地。而如果当初他让警方跟踪“墓地约翰”,警方就可能会把绑匪“一锅端”,从而驱散笼罩这一悲剧的所有疑云。

小查理之死引发了美国历史上自林肯遭暗杀身亡以来最大的悲恸。它的最重要遗产之一,就是美国国会在此案发生后的第二天,首次把绑架法定为一种针对联邦的重罪和死罪。