国产都市剧本质上都是农村剧

宋彥

曾听说过一个国产都市剧的编剧小窍门,当剧情无法展开时,就让主角们吃饭,婚宴、订婚宴、一家三口宴、一家N口宴、见丈母娘宴、约会小三碰原配宴……各种花式吃饭,各种排列组合,总能制造点新冲突,顺利推进剧情发展。

掌握这个小窍门后,再看国产都市剧就像是打开了一个新世界。从桌上的一道道菜中,我看到了编剧们的愁眉苦脸,当然,也顺带着看到了他们的敷衍了事。

职业所累,我看过许多国产剧,尤其是国产都市剧。婆媳撕逼、妯娌撕逼、逼婚、逼离婚……家庭关系几乎是故事的全部,一个不符合主角实际收入水平的中产阶級住宅就够拍完整部戏了。与其把它们称作都市剧,不如改称都市农村剧。国产都市剧的最大问题不是剧情差、表演浮夸,而是缺乏现代都市剧所必须的“都市感”。

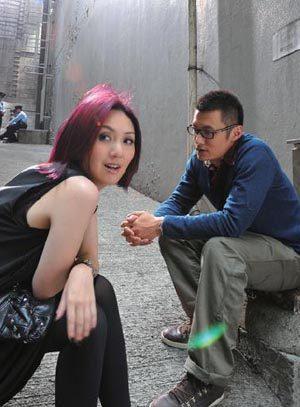

“都市感”是个什么鬼?我们就不扯什么都市美学,也不研究文学大师们是怎样挖掘都市青年精神世界了。只举一个最简单的栗子。电影《志明与春娇》里,志明和春娇在一起吸烟的那坨垃圾桶旁相识相知,香港室内禁烟,小白领们都要跑到楼宇间解解烟瘾。这就是所谓的“都市感”,是城里人玩的,在围村和南丫岛抽根烟用不着这么费事儿。

用美剧和英剧来证明国产剧缺乏“都市感”好像有点欺负人,毕竟,资本主义社会“都市”的概念出现得太早,和我们没什么可比性。那就继续聊聊和我们同根同源的香港吧。

上世纪90年代是港剧最辉煌的年代,那时,皇后娘娘还不会说“臣妾做不到啊”,陈慧珊款禁欲系高知女青年还很受待见。当年,内地的改革开放成果还主要集中在东南沿海地带,咖啡、甜点、小轿车还是稀罕物,至于便衣、法医、律师、空姐、公关那些“欢醒”的职业,大陆观众更是心神往之。与其说是被剧情吸引,不如说,是被剧中角色的职业和我们尚未体验过的都市生活场景所吸引。

在我们的都市剧里,男女主角都缺乏必要的社会身份,简单来说就是,职业属性模糊。这几年,我们也拍过一些以律师、医生为主角的都市剧,但多数时候,“律师”和“医生”不过是个生套在角色上的身份概念而已,这个身份与情节的推进,人物性格的塑造毫无关联。

交代下工作环境还算好的,在大多数都市剧里,我们根本就不清楚主角的职业,或者,看完就会忘记他们的职业。

再举个香港的例子。当我们介绍“陈三元”时,我们会说:“她在《陀枪师姐》里演一个警察,是程峰的老婆,balabalabala。”但我们会怎么介绍《虎妈猫爸》里的赵薇呢?没准是“她演的毕胜男是佟大为的老婆,俩人为了让孩子上重点小学balabalabala……”

你看,前者首先是独立的个体,有明确的职业属性,而后者是处在某种关系中,职业属性模糊。显然,后面一种情况更接近于农村体系,张三家的大儿媳妇神马的。

当一个人在城市中拥有了社会身份,寻求家庭之外的认同感就自然很重要。这当然不是说,电视剧、电影要去拍奋斗,要去拍追名逐利。电影《革命之路》最原始的推动是社会性的,是男人寻求社会认同和女人难以摆脱精神的枷锁。所以,即便整部电影都是泰坦尼克couple躲在家里互虐,你还是能感受到电影画面背后那个叫做“都市感”的东西。

《北京爱情故事》《奋斗》都在讲都市青年追求理想和自我奋斗(姑且把无意识啃老称为奋斗吧)的故事。但他们的所谓奋斗其实是对都市规则的叛逃,是少数派,这也是这些电视剧常常烂尾的原因——开始,观众以为电视剧讲的是他们的故事,最后却发现,和自己半毛钱关系都没有。

城市人当然要奋斗,要上进,但对大多数人来说,这些都是在都市规则内寻求自我实现。《绯闻女孩》里那些小婊砸都在挤破头进名校,美国警察办不明白案子总去请教大学教授。在这一点上,港剧显得更为上进,那些高级督察们总要请个大假,去读个进修班什么的,把活到老学到老这句古训发扬得油光锃亮。

反观国产剧,好像大家领了大学毕业证之后就只剩下结婚生子了,人生对于世界和自我的探索瞬间停止,一脚踏进柴米油盐,再也不理上层建筑。这显然不符合城市人的生存法则和精神世界。职业追求和知识更新是都市人所必须的。现实生活中,大城市的中青年普遍还算上进,就算不上进的也在渴望上进,但扔到电视剧里,这些都没了,还真是可惜。

我们的电视剧所讲的爱情,从来不是属于城市的爱情。爱情非常重要,但每一段爱情都没那么重要。有“都市感”的爱情总有那么点不确定性,城市给了每个人更多的选择机会,他们的感情没有都市剧里表现得那么死心塌地,更多时候是一种游离,是渴爱又拒绝爱。这种状态不必用蔡明亮式的电影语言表达得那么文艺,编剧只需要在把男主角写得卑微到尘埃里时,稍微手下留情。

说到这里,有人会质疑了。我们身边不是这样啊,爹妈的确在催婚啊。没错,每天打开门户首页,各种家长里短依然热闹,爸妈依然对你27、8嫁不出去忧心忡忡。但我们需要上进呀,不能让自己停滞于这种沿袭自上个世纪的农村式的家庭问题处理方式。毕竟,中国的城市化进程还很短,90后或许才是真正的第一代“城里人”,许多传统习俗、习气还在进化过程中。但是,电视剧要有反映现实的,更要有具备前瞻性的。90年代的《过把瘾》《北京人在纽约》为什么成功?还不是因为引领了时代潮流。显然,婆媳撕逼、父母围着孩子转并不是时代潮流嘛。

美国人的情感关系很随性,但不得不说,《绝望主妇》式的生活方式也早已被大城市中的一些人所接受。带着孩子谈恋爱,偶尔精神或肉体出个轨,这比吃饭推进剧情有趣多了(和我们的小三剧不同,美剧里的乱搞基本源于情感或生理需求,并非我们在国产剧中常常看到的为车、为房、为包包)。

国产都市剧从来不给中年人机会,尤其是不给中年女性机会。这一两年,也有类似于《一仆二主》《大丈夫》这类讲中年人谈恋爱的电视剧出现。但通常有个规律,男女双方一定有一方处于“青春期”,要么是年龄上的“青春期”,要么是恋爱状态上的“青春期”。两个成熟的中年人,面对中年人的弱点与诱惑,谈一场不矫情的恋爱的情况基本没有出现过。

我们的都市剧太热闹了,十分钟一个小高潮,至于都市人的孤独属性,没有人敢写,没有人敢拍。日剧《孤独的美食家》也是都市的产物,大叔吃什么都很香,但是他也很孤独呀。一个人吃饭,一个人喝咖啡,一个人穿梭在人群中……孤独也是都市的产物,有多少热闹,就有多少孤独。

最后,就再说回吃饭梗。在今天的都市生活中,“吃饭”已经远没有这么重要了。从前,中国人的一切大小事务都在饭桌上解决,如今,情形早就不同了,工作上的事办公室里解决,生活上的事电话里解决,情侣间的事床上解决。闲着没事不嗑瓜子了,改喝咖啡、看电影。可见,用“吃饭”来推进剧情这个窍门也该更新换代了。

年轻人正在远离国产剧,尤其是国产都市剧。他们在这些电视剧里看不到自己熟悉的生活,看到的只是唠叨的父母、逼婚的父母、带孩子的父母,以及永远困扰年轻人的钱钱钱……这其中的每一样,都够他们心惊胆战好一阵子的。看剧不就是解闷嘛,何必让自己糟心呢?

最后的最后,以上言论不涉及任何城乡歧视。我们讨论的只是——国产都市剧。

摘编自2015年第17期《新周刊》