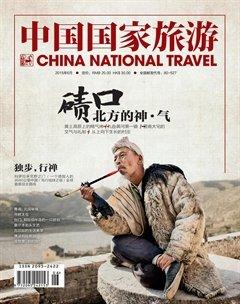

一个德国人的4646公里中国

雷克

那次徒步旅行持续了将近一年,我走过河北、山西、陕西、甘肃、宁夏,再进入甘肃,过河西走廊,但在吐鲁番和隔壁公路间的收费站,我被警察拦住了,前方有沙尘暴,继续走可能有生命危险。4646公里的旅程暂时终止,在这个过程中,我体验到了相当大、相当复杂的、真正的中国。我很享受徒步,走路时,我能感觉到自己在对的地方,做着对的事情。一路走来,我所经过的那些地方似乎都有一小部分是属于我的,我对它们不再感到陌生,或许这才是走路最美的一点。

经过几个月的计划和等待,我终于要出发了。客厅地板上铺散着我的行李:背包,衣物整理袋,两个睡袋,帐篷,薄床垫,装笔记本电脑的小包,两个相机包,徒步手杖,装有电池、药以及其他零碎的袋子。我把所有物件打进背包,上面挂着帐篷、手杖和薄垫子,站到秤上:127公斤。

院里的老人们和我友善地挥手道别,穿行在北京四四方方的街道间,冲出车龙人海的重围,傍晚,我到达卢沟桥。“出大都十里便至桑干河。商船过往,直至大洋。一石桥跨于河上,世间无与之能及。”七百多年前,马可·波罗曾多次描述这座桥。卢沟桥还在,或者说,17世纪重建的卢沟桥还在,而桑干河好似已经消失了,泥土堆积的宽阔河床上流淌着的只有一条小溪。真是令人感伤的一幕,一个个粗壮的桥桩好像被安错了地方似的。

马可·波罗真的到过这儿吗?很多人认为,他游记中记载的都是从别的旅行者那里听来的故事,我倒以为未必。他回到欧洲后,被威尼斯人戏称为“百万富翁”,因为他没完没了地跟人讲蒙古可汗如何富甲天下,讲自己在他乡曾拥有过多少荣华。在我眼里,他更像是一个怨尤命运的人,只能将自己封闭在回忆与幻想的世界里。每个归家游子的心中,是否都藏着一个小小的百万富翁?我伸手抚摸卢沟桥光亮沁凉的石栏,很久很久以前,那位威尼斯人或许就曾站在这里,身上缠裹着商人的宽袍,手牵一峰骆驼,或者一匹马,身后,是大都宏伟的城门,脚下,是通往欧洲的漫漫长路。这样一幅画面打动了我。

一群游客蜂拥而至,在桥栏的石狮前集体合照,他们一个个精神饱满,身无负重,我则像是一头立在羚羊群中的大象,此刻最想做的事便是坐下歇歇。

“快看哪,老外!”游客中有位妇女发现了我,兴奋地大声清数起我背包外面挂着的行李来:“帐篷、睡垫、登山杖,还有还有,他把拖鞋也挂在外面!这是要去哪儿呢?”

“到……呃……保定。”

低声的交头接耳。一个妇女似乎既忘了继续之前的咀嚼动作,也忘了把嘴巴合上。最后,已有几分醉意的领队开了口:“保定?!那可还有四百里呢!不可能走过去的!”这可让我说什么好?四百里,大约两百公里,我自己也不知道能不能背着肩上的行李走完它。实际上,我还要走到西安,穿过戈壁走到中亚,一直走到德国。但这些还是先不说为好。

通往保定的是一条笔直的路,邻近市区时,一个个灰蒙蒙的村庄有如项链上的珍珠般连成一串,路在这里划过一道道弯。“来,我们稍微绕个道!”路上遇到的同伴朱辉指了指主干道车流一侧的岔道,“桃园结义的那个桃园就在前面,我们得去看看!”我几乎不敢相信自己的耳朵:这个《三国演义》里描写的地方真的存在?而且就在我们的路上,在华北平原?我的眼前顿时出现了一个个高大威武的绿林好汉,手持长枪,身着铠甲,长须迎风,怒发冲冠。拐上长满桦树的岔路,朱辉兴奋地讲起故事来。那21世纪经济迅猛发展的人民共和国被我们遥遥地留在身后,空气里充满来自久远之前的马蹄声、战场上的厮杀声、兵器间的碰撞声。

汉王朝灭亡后,曹魏、蜀汉、孙吴三分天下。近两千年来,这段在中国历史上被称为“三国”的时期,不知为亚洲文化孕育了多少战役传奇、多少良谋上策、多少英雄故事。谁又会想到,这个满地桦树、农产丰盛的小城市涿州,曾经在这段历史中扮演过如此重要的角色呢?公元184年春,一名鞋匠、一名屠夫和一名武士相会于此,共谋大计,三人来到屠夫家的桃园,在粉白交错的缤纷桃花中饮酒结拜,三十几年后,出身没落王室的鞋匠在西方建国,国号蜀,他的两位兄弟,惯用丈八蛇矛的屠夫张飞和手持大刀的美髯公关羽,忠诚勇武的形象被历代传诵,关羽更被尊为神,不计其数的人家、店铺都挂着他的画像。

售票处的两位老人正在专心下象棋,不过还是卖了票给我们,并提出可以在我们参观寺庙时帮我看着背包。

寺庙?

通道尽头是一个宽敞的院子,另一侧有一座新建的张飞庙,红砖砌成的墙身,优雅的绿瓦飞檐,汉白玉台阶边立着的细栏杆,倒也不是无法入眼,但实在太新、太完美了。

跟着一块写着“桃园”二字的指示牌,我们来到一片枯树之中,树丛中间有一座台子,上面立着三兄弟饮酒的彩陶人像,油乎乎的帽子和长长的胡须,使他们看上去像三个特大号的花园装饰陶俑,我好不容易才止住了笑。

“请问《三国演义》里描述的那些美丽的桃花在哪儿呢?”我问。朱辉笑起来:“现在已经快冬天了呀!当然没有花啦,不过说不定他们将来会种些塑料花代替?”

寺庙里,一位老道正在看报,游客们付给他些零钱,他便替人算卦。朱辉满脸期望地看着我:“多好的机会啊:算算你能不能走到德国!”

千万别,我怕的就是这个!早知道就不告诉他我的计划了!“抽一个!”朱辉举起一只装满竹签的筒。好吧,没什么大不了的,我抽出一根签,放到老道士皱巴巴的手里。他将它放在一张纸上,慢慢移动对比着,半天,终于开口了,他双手握签对我说:“你的目标都会实现,生意也会成功,你的后代都是大学生!”

离开平遥,路面上的泥浆冻住了,我朝西南方向逆风走了6公里,到了双林寺。双林寺大约建于5世纪,以此推算,几乎跟伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂一般年岁,将近一千五百年——如果寺庙的原迹没被战火完全摧毁的话。宋朝时,几乎所有建筑和雕像都经历了多次大规模整修,如今人们所能见的不过只有几百年历史而已。我在榆次遇见的那位老人是怎么说的?“再过一百年,”他指着一栋栋仿古的新楼,酷似黑塞的脸上堆起一个嘲讽的笑容:“这些东西也就成古董了!”

我在寺内散步,陷入深思,差点踩到一位正在后堂专心诵经的妇女。日光从门间斜射而入,她跪在垫子上,双手虔诚地合在胸前。尽管穿着厚厚的棉衣,但也一定很冷。我朝殿堂深处走去,眼睛逐渐适应了昏暗的光线。墙边竖着一长排陶土像,个个身着华丽的服饰,怀里抱着孩子——原来是座求子殿。我望向那位跪着的妇女,在这尘沙漫天的安宁中,她还在无声地念着经。或许,她的儿女生活在几千公里以外的大城市,收入颇丰却无暇组建家庭。和他们通电话时,她都会说些什么呢?你爹跟我只不过想抱孙子而已!又能有多难呢?

中国的许多地方,初见都有些令人摸不着头脑:密密麻麻的高楼大厦扑面而来,得慢慢习惯宽得过分的大街和一座座人行过街天桥、高速路天桥,蓝色和绿色的窗户似乎尤受喜爱,想找古代遗留下来的老屋、寺庙、门楼或尖塔却往往不能如愿。需要一些时间,才能将无处不在的建筑工地噪声——轰鸣声、咆哮声、砸夯声、钻刺声——当作生活的背景乐。

但新绛不一样。这座小城比我见过的大多数中国城市都美得多。

踏上城外的桥,便能看见河水转过了一道弯,弯后面有一座小山,新绛倚山而起。城里有四合院古色古香的飞檐,有宝塔和教堂细长的尖顶,有新城区低矮的板房,也有亮闪闪的电视天线和排放着气体的厂房烟囱。汽车、自行车和行人就像一股汹涌的密流,翻滚而去。

接下来的一天,我是在努力参观完新绛的全部名胜中度过的。首先,是龙兴塔。登塔的楼梯很窄,我好几次差点被卡住。到了塔顶,我看到的是两张惊诧不已的脸,一男一女,看起来都是十七八岁。他们礼貌地微笑着和我打招呼,但很显然,我的到来打扰了他们,毕竟,这里并不比一间浴室大多少。我匆忙对着墙上深情款款的涂鸦(甲+乙=心)拍了几张照,便又挤进楼梯间里,把爱的小屋还给他们俩。

站在哥特式风格的主教座堂前,我失望地发现它没开门,问在门前广场上扫雪的妇女,她神色飞扬地告诉我,这教堂在此已有千年之久,我对她的话表示怀疑,她说,那至少也有九百年了。我们决定叫醒午睡的神父,让他给个答案。一位满脸皱纹的老人没好气地拉开门,朝外吼了一声:“1937年,荷兰人修的。”

当我再次站在兵马俑一号坑展厅里时,惊得屏住了呼吸,我简直无法相信,具有这般震撼力的事物,在我的记忆中竟然是无聊透顶的。

两年前第一次来这儿的情景我还记忆犹新:从北京出发,经过20个小时的火车和紧接着的公交颠簸,整个展厅在我眼中就好像是飞机的停机棚。我的身边人山人海,挤到栏杆前,我朝下面的兵马俑望去,顿时大失所望:不过是几百个灰褐色的人像而已。我也不知道自己当时的期望到底是什么,但那感觉就好像人们挤过半个卢浮宫,好不容易来到一幅又暗又小的油画前,看到画中面带笑容的女人时,心想:大家真的都觉得她很美吗?

故地重游。这一次,我了解到这些陶俑都曾是彩色的,在考古学家们一双双惊慌的眼睛的注视之下,颜色在陶俑出土后很短的时间内便剥落消失了。虽然已有几千个陶俑被挖掘出土并被修复,但这支军队的大部还静静睡在地底。最令人震撼的一点是,人们现在看到的兵马俑只不过是整个秦始皇陵很小的一部分,也是一个千年夙愿的一部分——统一中国。公元前3世纪末,罗马人和迦太基人正在地中海沿岸打得头破血流,而世界的这一边天下已定,秦的君主嬴政凭借过人的谋略以及同样过人的凶残铲除了所有对手,自封为秦始皇。虽然他的朝代在十几年后便分崩离析,但他对中国历史的影响几乎无人能及,中国大地上接下来两千年的各朝各代都以他建立的君主专制集权国家为典范。

走向城外时,我心里在想,其实自己对不起咸阳城,我什么都没看到。我目无一物地在城里游荡,就如古时的商旅一般,现在,我又要把这座城市留在身后了。

但我还是为重新上路欣慰不已。我要走向地平线,要去看看地平线之后的风景,然后去下一道地平线,还有再下一道。我的目的不是在寻找自我,也不是在采风赏景。环境污染与山间幽静对我来说有同样的意义,我呼吸的空气无论滋味如何,永远都是新的。

它待在一座桥的下面,我起初根本没注意到:一辆木制拉拉车,大小跟个柜子差不多,下面装了两只轮子。车前有手柄,车身上贴满各种从报纸上剪下来的文章,《徒步走西藏》是其中一篇的标题,下面的照片里是一张男人的笑脸。我四下看看:戈壁在铁路桥的阴影之外灼烧,远近不见一个人影。

我决定读读这些剪报,于是将手扶在车顶上,弹起了手指。忽然,车里有了动静,紧接着,车身对侧开了一小扇门,照片上的男人出现了。他的个子很小,年纪看起来跟我爸爸差不多。他高举起双臂:“啊,老外!”很浓的南方口音。他掀了掀头上的帽子,咧嘴一笑,嘴里的牙不齐。

“走了多久了?”我问。

“25年。”四分之一个世纪!我捂住了脑袋 —— 这个人徒步的时间几乎等于我在这个世界上存在的时间!

我跟他说到我8个月前从北京出发,准备走回德国的家乡。他眼睛一亮,喊道:“德国啊!康德啊!尼采啊!”他的声音在桥底下激起几波回音,在他又喊出一句“哲学”时,我才明白了他的意思。我们一起继续走。他提议把我的背包放到手推车上,我非要坚持自己背着。他摇摇头说:“你们这些德国人,总是这么严谨!”短促的笑声让我联想到了德国民间传说里的护家小神。

他叫谢建光,果然跟我爸爸一般年纪,家在浙江的一个小村里。“文革”期间,他上了小学,之后当了木工学徒,18岁时被查出患有某种心脏疾病,动了个风险不小的手术,后来又在家乡待了几年,24岁时便扎好行李上路,去云南看山。那辆木制的拉拉车就是他的家,吃睡都在里面。需要钱的时候,他便找个地方帮人下田收割,或者下矿,近来也有不少知识分子和记者不时给他提供一些帮助。“我只上过五年小学,但我已经在大学里面做过演讲啦!”我说:“康德和尼采也不是人人都知道的,谢老师。”

他摆摆手:“哎呀,别这样叫我,叫大哥或者大叔比较好!也有人直接管我叫‘天下第一疯’。”

到了快进村的地方,我们交换手机号后,各走各的。

村里只有一家小卖部还亮着灯,店老板—— 一个瘦削的男人正在看书,我问附近是否有旅馆,他摇摇头。“那有庙吗?或者有没有谁可能愿意收留我过夜?警察或者村长?”男人放下书,神情严肃地盯着我:“我就是村长。”我一时间无语。他取出一把钥匙:“前面路口右拐就是我家,你去那儿睡吧,反正我今天整夜都在店里。”他把钥匙塞到我手里,“院里有水管和盆子,你可以洗把脸。”我走进一间农舍,尽量不弄脏任何东西,并控制好自己的好奇心,但还是在一个大相框前站住了,泛黄的照片上有军人,有风景名胜,还有明显是穿上了自己最好衣裳的孩子们,冲着镜头勇敢地笑着。其中几张上也有村长的脸,神情很严肃。此刻,他不在,他家里人也不在,我独自一人站在他家客厅里,就因为他信任我,一个完完全全的陌生人。

第二天,我一路向西,途经嘉峪关关楼,还有长城。这两处我都已经去过,在两年前那个坐着火车来看兵马俑的夏天,但当时,我什么都不懂。后来,地图摆在眼前,我才明白了嘉峪关的重要性,也明白了六百年前,人们为什么偏偏选在这里修建关隘:这里,是河西走廊上一道绝无仅有的峡口,南边耸立着祁连山脉的座座雪峰,北边是一望无际的戈壁,关隘恰在一条由河流与山岭夹成的天然狭道上。整整好几个世纪,嘉峪关都代表着中原世界的尽头。

楼身是赭色的,高大雄伟,楼脚与长城相连,城墙隔断了整条山谷。城墙已几多斑驳,关楼也向游客开放了。我走到公路与长城的相交点,仿佛过往的车辆将这古老的黏土活生生地铣削开了一般,令人不忍目睹。

两年前,我从长城的终点走到关楼,足足走了几个小时。那天的天空灰蒙蒙的,城墙外侧的土地让我感到一种莫名的畏惧:在高温下沉闷孵化的碎石蔓延至天边,除此之外,城墙外什么都没有,唯一透出一丝生机的,似乎就是空中飘移的云了。现在这种感觉又来了。我知道,这里才是戈壁滩真正的起点,我之前走过的都与前方等待着我的不能相提并论。

我想到的不是土库曼斯坦,不是伊朗,也不是穿过东欧的路。我现在所立之处,是古中国的尽头。这里粗糙险峻,灰茫茫一片。云朵划出道道弧线,移过大地,它们早已在这里,在所有的城墙与人类到来之前。我的手机响了,是谢老师,“小流氓,你在哪儿呢?我都快到戈壁滩对面啦!”他笑起来,我想象着他拉着他的车,走在这片戈壁的广阔之中,突然,一切不再那么可怕。

但是第二天,我们俩站在马路上,冲着对方嚷起来。“你不明白!”谢老师高声喊道。我嘶吼回击,说自己明白得很。周围除了灰扑扑的灼热,一无所有。柏油路面已经晒得有些发软,脚踩上去黏糊糊的。阳光笞打着头顶,我们气鼓鼓地互嚷着。

话题有关爱国主义。

谢老师气恼地叫道:“我们中国人热爱我们自己的国家,事情就是这样!”

“人可以爱自家的村子,可以爱山,爱沙漠,爱大海,但怎么可能爱‘国家’这样一个完全政治理论化的概念呢?”

“那些我们也爱啊!”

“你们才不爱呢!只是这么说说而已,其实却乱扔垃圾,拆古建筑,街上开车撞人!然后还要装出一副一切都很美好的样子!”他站住了,汗流浃背的片刻,我问自己,灼热的阳光占了这场争吵的几成?他带着十二分的严肃:“我们自己也知道我们的国家有不够理想的方面。但就算许多地方都有严重的环境污染,人与人之间相处也不够融洽,我们依然爱我们的国家。”

“那为什么你们偏不肯承认,现在有些事情的做法就是不对呢?”

“中国人跟中国人单独在一起的时候,也会骂那些你看不惯的事情,但我们不喜欢外人来指指点点。”他转身背向我,我听见他说:“这会伤害到我们的感情。”

一时,两人无语。

我们继续走,空气中有零星的光亮闪烁。抬眼望至天边,除了黄茫茫的戈壁在延伸,别无一物。两个人,各自拖着自己的愤懑,一声不吭地行走在炙热里。

“谢老师。”不知过了多久,我招呼他。“干吗?”他没好气地应道。“谢老师,也就只有跟你我才敢直白地讨论这样的问题,你知道吧?”他面有疑忌地瞄了我一眼:“这话是什么意思?”

“你经历过的事,你读过的书,都比我多得多。你是用哲学家的眼光来观察这个世界的!所以不管什么话题,我都可以跟你讨论,也不会惹你不高兴!”我开始对他美言起来,一丝笑容一掠即逝,暴露了他的心思。“他从衬衣口袋里摸出烟盒,点上一根,呵呵笑起来:“你很乖,但真的还有很多事情,你还不明白!”

徒步对于我来说没有太深奥的含义,有的人喜欢精神上的旅行,有的人觉得自己更需要出门走走,说到底都是旅行。在路上,有时很无聊,有时却能让你感觉到内心的平静,有时候你会觉得每一步都走得轻轻的,轻得让你在戈壁滩里唱起歌来。