“象征性活着”:彝族 “久毕且”文化内涵浅析

沙马小平

★民族研究★

“象征性活着”:彝族 “久毕且”文化内涵浅析

沙马小平

“久毕且”(活送灵)是彝民族灵魂学说中最为独特与经典的生死表述,是彝民族对生死哲学的独特解答。“久毕且”老人坦然地面对并接受自己的 “死亡”,在神圣与世俗的场域自我定位。文章对 “久毕且”文化内涵进行浅析,认为其实质体现为 “象征性活着”。【关键词 】象征性活着;“久毕且”;灵魂超度

繁衍于中国西南的彝族毕摩文化是人类重要的 “非物质文化遗产”,涵盖了宗教、政治、经济、文化、医药、军事等诸多领域的专门知识,可谓彝族社会的 “百科全书”。宗教仪式是毕摩文化的重要组成部分,而所有仪式中当属 “尼木措毕”(nipmu cobi)仪式——灵魂超度仪式最为宏大,成了展示民族文化的重要场所,同时也是学术研究的热点。

一、灵的叙事:彝族灵魂超度 “双模式”

送灵归祖仪式 (灵魂超度仪式)现象普遍存在于西南诸多族群文化中。在面对生与死的永恒话题时,彝族人也创造性的将灵魂当做解开生死之道的符码,形成了独特的灵魂学说。送灵归祖仪式彝族称为 “尼木措毕”(nipmu cobi),曾经广泛流存在川、滇、黔、桂彝族人民的民俗生活传统中,但由于各种因素的影响,而今仅有凉山彝族地区保留得较为完整,它是彝民族永恒的 “心灵图式”,是彝民族共有的族群记忆和历史积淀。[1]

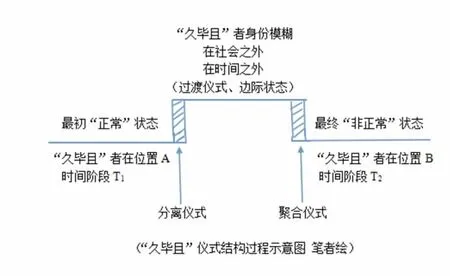

彝人的灵魂超度分为两种情况,分别为 “逝者亡灵超度”与 “生者活灵超度”。前者与其他族群文化具有共通性,普遍存在于许多族群之中,后者则具有彝民族民族个体性与独特性。①笔者2015年2月在凉山喜德进行了关于彝族 “久毕且”的田野调查,所采访到的毕摩持有一个共识,即 “久毕且”是彝族人自己独自创造的思想产物,并未受到外来思想的影响。在笔者有限的资料搜集范围内,尚无发现与彝族“久毕且”相类似的文化现象,故笔者顺此大胆提出此乃彝族独创性文化,如有偏颇,待方家指正、补充。从语义分析的角度,“久毕且”(jjo bi qix)是由三个独立语音构成的语义体,“久”(jjo)意为 “存在,活着”,“毕”(bi)意为 “灵魂超度仪式行为”,“且”(qix)是一个表示事物状态的词,用来表示 “且”之前的两个动词行为同时进行的一种状态。因此,“久毕且”意为 “久和毕同时进行的一种状态”,指的是老人还活着时,在征得老人同意后,子孙后代们邀请毕摩做 “尼木措毕”送祖灵仪式,将这个还活着的老人的灵魂抽绎出来,与其已经死去的配偶的灵魂一同进行超度,双双送到传说中的祖界圣地的仪式,直译为 “活送灵”。[2]“久毕且”是人类灵魂观与生死观的另一种探索和实践,这也正是 “久毕且”的研究价值之所在。

“久毕且”是彝民族创造性的 “生命认知”,其关涉到两个维度,即被剥离灵魂的 “生者生命体”与被剥离出来的 “灵魂自我”,对二者展开深度探析将有助于进一步了解彝人的生死观。生死观是一个族群文化的深度缩影,生命哲学、宗教信仰、仪式祭祀等无不包含其中。灵魂是被符号化的生命认知载体,“久毕且”这种彝民族独有的生命状态,其背后隐藏着独特的文化象征意义。其仪式过程可描绘如下:

二、“洁净与危险”:“久毕且”禁忌因素分析

禁忌是高度浓缩化的文化符号,凝聚着每一个民族的 “族群记忆”与 “集体无意识”。“久毕且”的禁忌种类繁多,笔者在此仅论述饮食禁忌与行为禁忌两方面。②关于 “久毕且”的禁忌,由于可供参考文献较少,部分描述为笔者田野采访所得,特此说明。

饮食禁忌方面:首先,“久毕且”老人禁吃动物内脏、雄性动物肉、昆虫类动物等。诸多可食动物里,牛肉、鱼肉却被列入了禁食行列中,然而如果 “久毕且”老人在超度仪式现场象征性地吃过牛肉,在往后的世俗生活中便可不守此禁忌,否则需严格遵守,体现了彝人思维的象征性向度;其次,“久毕且”老人禁吃丧葬仪式现场发给的丧肉以及彝族地区定期集体出钱宰杀的动物肉 (hlyx she),据笔者的调查得知,从事丧失活动和集体宰杀动物庆贺乃属活着的人所从事的集体活动,因此象征着已经死亡的 “久毕且”老人便被禁止参与;最后,“久毕且”老人禁吃所有病死动物的肉,主因是病死动物的肉不干净,这时的干净更多的体现为 “洁净”的认识层面。

行为禁忌方面:“久毕且”老人需遵守许多行为规则,其中最为典型的是禁止 “久毕且”老人进行哭丧行为的规定。“久毕且”老人可以参与到奔丧队伍中,但不能进行哭丧行为,否则会触犯禁忌。为何 “久毕且”老人可奔丧却不可哭丧?其背后蕴含着怎样的象征意义?笔者认为,此乃彝族 “死人禁忌”与 “语言禁忌”观念的外在表现,假如 “久毕且”者实施哭丧行为,则象征着 “死人”哭 “死人”,或者被认为 “非生非死”之人的 “非正常行为”。

从以上两方面的禁忌分析中可以得出,诸多饮食和行为禁忌在体现彝民族日常生活常规习俗之余,也隐藏着深层文化象征意义。其中最为明显的便是 “洁净与危险”的文化观念。在彝民族的 “洁净”观念中,“洁净”的深层涵义并非指通过人体器官能直接感知到的 “卫生”与 “不卫生”概念,而是通过一系列象征符号体系所表达出来的关于思想与行为规范的 “符号禁忌”,某种特殊的 “符号”以及 “符号行为”象征着某种不洁净观念,此时 “不洁净”便象征着 “禁忌”。

根据 “毕摩”(bi mox)祭司的说法,“久毕且”老人的灵魂具有活动方向的不确定性,因此必须保持其绝对的洁净,否则便会带来危险。[2]以上分析的饮食与行为禁忌便是其禁忌理论关照下的实践行为。处在过渡仪式与边际状态中的 “久毕且”者,存在于社会与时间之外。利奇在《文化与交流》里讲到,“新加入者处于 ‘为神圣所传染’的阶段。由于处在神圣的状态中,他(她)是危险的。”[3]“久毕且”者本身成为了一个 “危险”的象征。

三、生命的 “神性”回归:人的神圣性解读

彝族创世史诗 《勒俄特依》中讲述到,人类是 “飘落的物种”,人诞生于神圣的 “雪”,是被“制造的祖先”,而最终也通过神圣的超度仪式结束生命旅程,人存在的起点与终点都处于一个动态的神圣场域之中,神圣而来神圣而终。[4]世俗世界里人们对人类起源的神秘性,生老病死的恐惧感以及生命终极问题的迷茫性,使得人类一直处在一条被建构、被表述的历史长河中,始终无法解开由自己制造的生命符码。因此,只能求助于神圣世界以求超越性地解答。在神圣时间与神圣空间的动态组合中,人的生命被赋予了一种神圣性。

生命的诞生与终结其实就是一个被动的符号行为过程,“人在宇宙间,身不由己”。而被动恰好显示了人类生命能力的有限性以及世俗空间世俗力量的有限性。表述及解决人类起源与终极问题并使其话语权力合法化、合理化,象征着毕摩神圣力量的重要性与建构性。无论传统还是现代社会,脱离神圣性的社会空间将无法进行有效的超越性自我表述。因此,神圣性是人类面对超自然力量时的自我表述,人类的 “去神圣化”过程其实正是人类的 “神圣性回归”过程,所以,人类一直处在 “去往神圣的路上”。“久毕且”老人通过神圣的 “尼木措毕”仪式超度自己的活灵,以神圣的方式 “象征性的生存”。

四、“久毕且”仪式象征蕴意

“久毕且”作为一种独特仪式结果,必然通过宗教性仪式得以实现,而仪式作为一系列符号组合,其背后隐含着象征与意义。

(一)“灵魂的缺席者”:“久毕且”者的生命转变

通过 “久毕且”的仪式过程及结果可推测,毕摩将灵魂送到天国祖界,得到祖先的灵魂符号的 “意义接收”并反馈于毕摩,此时祖先便成信息发送者,毕摩成接收者。毕摩又将此消息传达给仪式主人家,毕摩成发送者,主人成接收者。到这里,灵魂符号过程顺利完成,符号意义成功生成,后代子孙的心理得到慰藉。此时,一个过渡仪式顺利完成,从仪式阈限阶段过渡到后阈限阶段,灵魂主人实现了身份的转变,从 “肉灵统一体”转变为灵与肉体相互分离的存在者,不再是具有完整生命特性的个体,已转变为一个 “灵魂的缺席者”。

(二)被动的符码:灵魂的 “失语”与 “他表述”

灵魂是一个符码,接受毕摩的发送与祖先的解码。灵魂被发送与被接受都体现为被动性符号行为。灵魂无法进行自我言说、表述与解码,只能被表述被接受,即被毕摩表述被祖先接受,从始至终充当一个 “被动符码”被解读的角色。灵魂的 “失语”是否蕴含着深层象征意义?笔者认为,其象征着人类的局限性,人生来就无法完全支配自己的生命归宿,无法支配自己的新陈代谢与生命终结,只能顺应时空的无限变化,无法真正找到一个生命的 “本文”,只能进行人类自我的 “他者表述”,只是这里的 “他者”更多的指涉一种神圣力量。

(三)“隐藏的祖先”:灵魂接收者

被超度的灵魂最终需接受列祖列宗的 “资格审查”和 “身份鉴定”,然后才会接收其为本家族的 “灵魂成员”,进入本家族灵魂领地进行新的生活。这象征了祖先与后代子孙的连续性关联,无论何时何地,无论生死,只要生前具有血缘关系,便会有无尽的生死渊源,其深层象征意义便是对彝族的祖先崇拜和血缘认同的深层表述。

然而,从灵魂超度的仪式过程来分析,超度的整个过程是一幅世俗众人与毕摩共同协同互动完成的动态图画,灵魂的接收者祖先始终均未以实体化形式展现于仪式场域中,只是符号性地被毕摩表述,成为隐藏的符号象征。

(四)神圣与世俗的穿越者:毕摩的媒介性与话语建构

毕摩在超度仪式中扮演了灵魂发送者与传达者的双重媒介性角色,成了连接和沟通祖先与后代之间的唯一桥梁,实则是神圣性与世俗性的分界者、过渡者和整合者。

日常思想中,正常的生命活动是肉体与灵魂的不可分离,分离则遭致灾祸、疾病等恶性后果,因此,必须将出鞘之魂招回。招魂只能由毕摩举行,毕摩操控了仪式的全部过程,“灵肉统一性”与 “灵肉分离论”所指涉的灵魂观念与超度理论,是毕摩为其自身祭祀话语合法性与合理性建构的符号资本。生者活灵被超度,体现为一个被动形式的主动意向性选择,其彰显出毕摩祭司在仪式操纵性上的身份合法性以及人们对灵魂信仰与毕摩崇拜。

综上所述,从深层符仪式程分析中,可以总结出,人是灵魂超度的最初意图发送者和最终灵魂到达信息的接收者,人处在符号过程的两端,根本上决定着符号行为的发生与结束。象征着人是神圣与世俗的根源,是话语的建构者、解释者同时也是解构者。“人是符号的动物”,(卡西尔)[5]是 “悬在由他自己所编织的意义之网中的动物” (马克斯·韦伯),因此,无论神圣也好,世俗也罢,都是人自己编织的符号象征体系,最终关涉的终极关怀依然是人类自身。

结 语

“久毕且”作为彝民族生死观的深刻领悟与独特诠释,其实质是一种 “象征性地生死观”。“久毕且”老人坦然地面对并接受自己的 “死亡”,以一个 “灵魂缺席者”的角色存在,在神圣与世俗的场域自我定位,体现为 “象征性活着”。所有的表述聚焦于一点,笔者认为,“久毕且”是彝民族灵魂学说中最为独特与经典的生死表述,是彝民族对生死哲学的终极解答,深度阐释与演绎了人类思维的 “符号性”特征与属性,是灵魂学说的族群性表述与人类原型思维的独特演绎。

[1]吉郎伍野、阿牛史日.凉山彝族送灵归祖仪式 “尼木措毕”及其价值 [J].毕节学院学报,2007年第2期

[2]罗庆春.神巫的祝咒 [M].北京:中国戏剧出版社,2010年

[3][英]埃德蒙·利奇著,郭凡、邹和译.文化与交流 [M].上海:上海人民出版社,2000年

[4]李尼波、沙马吉哈.勒俄·玛牧特依释读 [M].成都:四川民族出版社,1999年

[5][德]恩斯特·卡西尔著,甘阳译.人论 [M].上海:上海译文出版社,1985年

[责任编辑:古 卿]

Symbolic Living:the Cultural Connotation of"jjo bi qix" in Yi Nationality

Shama Xiaoping

"jjo bi qix"(delivering the soul for an alive person)is the most unique and classic expression of life and death in the soul doctrine in Yi nationality,and it is the unique answer to the philosophy of life and death.The"jjo bi qix"senior citizen frankly faces and accepts his(her)" death"-self-positioning in the sacred and the secular field.So this article analyzes the cultural connotation of"jjo bi qix",and holds on that this kind of culture implies a"Symbolic living".

symbolic living;jjo bi qix;soul delivering

K890

A

1674-8824(2015)02-0026-04

沙马小平,四川大学文学与新闻学院硕士研究生。(四川成都,邮编:610065)