遵义市园林植物褐圆蚧发生规律及药剂防治试验

邱宁宏+詹宗文+姚莉+敖芹+王家品

摘要:褐圆蚧[Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)]是贵州省遵义市园林植物上的主要害虫之一,2012—2013年对其危害情况、发生规律进行了调查,结果表明:该虫在遵义市1年发生3~4代,大多以第4代二龄若虫在寄主叶片上越冬,少量以第3代雌成虫、蛹越冬。第1代若虫盛孵期(5月中旬)喷施40%毒死蜱乳油1 000倍液、24%螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液、5%阿维菌素乳油3 000倍液,药后7 d防治效果分别为95.67%、93.70%、93.40%。冬季施用29%石硫合剂水剂300倍液,药后15 d防治效果为69.80%。

关键词:园林植物;褐圆蚧;发生规律;药剂防治

中图分类号: S763.36 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)04-0147-04

收稿日期:2014-05-21

基金项目:贵州省科教青年英才培养工程(编号:黔省专合字[2012]148)。

作者简介:邱宁宏(1972—),女,贵州遵义人,教授,从事植物保护教学与研究工作。E-mail:qiu7921@163.com。

褐圆蚧[Chrysomphalus aonidum (Linnaeus)]别称黑褐圆盾蚧、褐叶圆蚧、茶褐圆蚧、鸢紫褐圆蚧,属同翅目(Homoptera)盾蚧科(Diaspididae)。该虫为世界性分布种,国内主要分布于北京市、河北省、山东省、江苏省、浙江省、福建省、江西省、湖南省、广东省、广西壮族自治区、四川省、贵州省等地,能危害多种果树、经济林木及园林植物,其寄主可达300余种,以若虫、成虫在寄主叶片上刺吸危害,受害叶片呈淡黄色斑点,严重时介壳布满叶片,植株发黄,长势衰弱甚至枯死;虫体分泌物能诱发煤污病,影响植物光合作用及其观赏性[1-2]。近年来,该虫在遵义市小叶黄杨、棕竹、苏铁、大叶黄杨、天竺桂等园林植物上普遍发生,局部区域危害严重。有关该虫危害园林植物的研究报道较少,仅雷艳梅等、张伟强等、刘文爱等等分别报道了该虫在园林植物阴香、棕竹、秋茄上的发生与防治情况[3-5]。为了有效地控制该虫的发生与危害,笔者于2012—2013年连续2年对其在贵州省遵义市的发生规律及药剂防治进行了研究。

1 材料与方法

1.1 发生危害调查

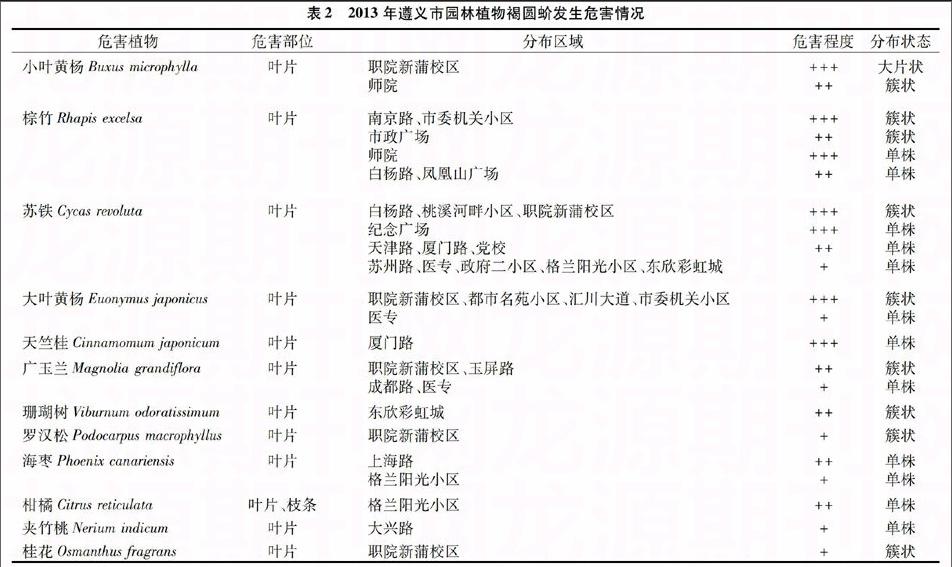

2013年5—10月不定期对遵义市城区主干道、城市广场、高校校区、部分住宅小区等园林植物上的褐圆蚧进行普查,内容包括寄主种类、危害部位、分布状态、危害程度。分布状态、危害程度分级标准如下[6]:单株分布(1~2株被害)、簇状分布(被害株3~10株成团)、团状分布(被害面积50 m2左右)、片状分布(被害面积50~100 m2)、大片分布(被害面积超过100 m2);危害程度分为3个等级,被害率在15%以下为轻微,16%~25%为中等,25%以上为严重,分别以“+” “+ +” “+ + +”表示。

1.2 发生规律

2012—2013年在遵义职业技术学院新蒲校区对小叶黄杨上的褐圆蚧进行系统调查。4—11月 5~7 d 取样调查1次;12月至次年3月每月调查1次。调查时,随机剪取有虫叶片,带回室内镜检,每次检查100~200 头雌虫,观察并记录其产卵始期、终期、产卵量,各代成虫与若虫始见期、高峰期、终见期以及越冬虫态。2013年11月上旬,选取虫量较大的小叶黄杨10株,按上层、中层、下层、内膛各取10张叶,分别统计正面、背面的虫口数。对不同生长环境下的小叶黄杨进行调查,了解不同生态环境下褐圆蚧的发生危害状况。

1.3 药剂防治试验

1.3.1 试验地点及药剂 2012年在遵义职业技术学院新蒲校区小叶黄杨绿化带进行试验,供试药剂及生产厂家见表1。

表1 供试药剂及生产厂家

药剂 生产厂家

40%毒死蜱乳油1 000倍液 安徽华星化工股份有限公司

24%螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液 拜耳作物科学(中国)有限公司

5%阿维菌素乳油3 000倍液 河北亨升化工有限公司

70%吡虫啉水分散粒剂3 000倍液 拜耳作物科学(中国)有限公司

2.5%高效氯氟氰菊酯乳油

2 000倍液 广西田园生化股份有限公司

65%噻嗪酮可湿性粉剂1 500倍液 江西农喜作物科学有限公司

29%石硫合剂水剂300倍液 天津市华宇农药有限公司

1.3.2 第1代若虫药剂防治试验 试验设7个处理,每处理4次重复,10株小叶黄杨为1小区,随机排列,以清水为对照。于第1代若虫孵化盛期(2012年5月18日)喷药防治,用BP-16型手动喷雾器均匀喷洒至药液滴落为止。喷药后7 d(5月25日),每株小叶黄杨按上、中、下3层,分别随机剪取10张有虫叶片,在室内解剖镜下观察。如果虫体干瘪,用针把蜡壳轻轻挑起,或用针触动即与叶分离的为死亡,虫体饱满发亮的为活虫。死亡率、校正死亡率计算公式如下:

死亡率=(死虫数/总虫数)×100%;

(1)

校正死亡率=[(处理死亡率-对照死亡率)/(1-对照死亡率)]×100%。

(2)

1.3.3 冬季田间药剂防治试验 试验设7个处理,每处理3次重复,清水对照。12月7日喷药,药后15 d(12月22日)检查防效。其他试验、统计药效方法同“1.3.2”节。

2 结果与分析

2.1 发生危害情况

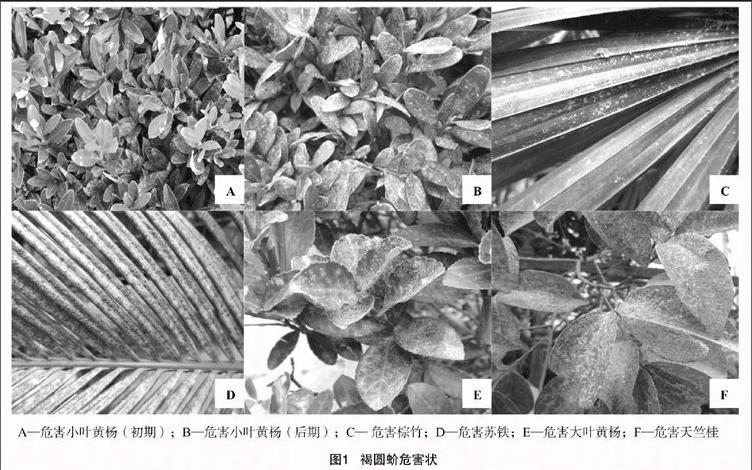

由表2可知,遵义市褐圆蚧主要危害的园林植物有小叶黄杨、棕竹、苏铁、大叶黄杨、天竺桂、广玉兰、珊瑚树、罗汉松、海枣、柑橘、夹竹桃、桂花等12种,主要危害部位是叶片,且以正面危害为主,受害叶叶色褪绿呈淡色斑点,发生严重时,褪色斑连成片,叶片黄萎早落,树势衰弱;受害植物均有不同程度的煤污病发生(图1)。同种植物在不同区域的受害程度、分布状态也不尽相同。12种园林植物中以小叶黄杨受害最为严重,在遵义职业技术学院新蒲校区呈片状分布,有虫株率高达100%,有虫叶率65.1%,平均虫量为1 889头/100叶,最高虫量可达23 000头/100叶,在遵义师范学院校区呈簇状分布。其次是棕竹、苏铁、大叶黄杨、广玉兰,在白杨路、南京路、汇川大道等主干道及多个城市广场、高校校区、住宅小区均有发生,多呈单株或簇状分布。厦门路种植的天竺桂有虫叶率高达100%,叶面密布褐色蚧壳,植株发黄,严重影响绿化景观。endprint

表2 2013年遵义市园林植物褐圆蚧发生危害情况

危害植物 危害部位 分布区域 危害程度 分布状态

小叶黄杨Buxus microphylla

叶片

职院新蒲校区

师院 + + +

+ + 大片状

簇状

棕竹Rhapis excelsa

叶片

南京路、市委机关小区

市政广场

师院

白杨路、凤凰山广场 + + +

+ +

+ + +

+ + 簇状

簇状

单株

单株

苏铁Cycas revoluta

叶片

白杨路、桃溪河畔小区、职院新蒲校区

纪念广场

天津路、厦门路、党校

苏州路、医专、政府二小区、格兰阳光小区、东欣彩虹城 + + +

+ + +

+ +

+ 簇状

单株

单株

单株

大叶黄杨Euonymus japonicus

叶片

职院新蒲校区、都市名苑小区、汇川大道、市委机关小区

医专 + + +

+ 簇状

单株

天竺桂Cinnamomum japonicum 叶片 厦门路 + + + 单株

广玉兰Magnolia grandiflora

叶片

职院新蒲校区、玉屏路

成都路、医专 + +

+ 簇状

单株

珊瑚树Viburnum odoratissimum 叶片 东欣彩虹城 + + 簇状

罗汉松Podocarpus macrophyllus 叶片 职院新蒲校区 + 簇状

海枣Phoenix canariensis

叶片

上海路

格兰阳光小区 + +

+ 单株

单株

柑橘Citrus reticulata 叶片、枝条 格兰阳光小区 + + 单株

夹竹桃Nerium indicum 叶片 大兴路 + 单株

桂花Osmanthus fragrans 叶片 职院新蒲校区 + 簇状

2.2 发生规律

2.2.1 生活史 褐圆蚧在遵义市1 年发生3~4代(表3),大多以第4代二龄若虫在寄主叶片上越冬,少量以第3代雌成虫、雄蛹越冬。各虫态越冬比例为:若虫占74.24%,雌虫占24.24%,雄蛹占1.52%,冬后自然死亡率为30.35%。翌年3 月中旬前后,褐圆蚧开始危害树木,越冬代于4月下旬开始产卵,5月上旬卵开始孵化为若虫,5月中旬至6月上旬是第1代若虫孵化高峰期。第1代雌成虫于7月上旬开始产卵,7月下旬至8月中旬为第2代若虫孵化高峰期。第2代雌成虫于8月下旬开始产卵,9月下旬至10月上旬进入第3代若虫孵化高峰期。10月下旬以后出现第4代若虫,12月上旬开始进入越冬状态。4月下旬至11月,寄主植物上可见各种虫态,有明显的世代重叠现象。

2.2.2 生活习性 褐圆蚧行两性生殖,雌虫产卵期长,可持续产卵2~8周,雌虫产卵量3~47粒,卵不规则地堆积于雌介壳下。卵经1~3 d孵化,初孵若虫为淡黄色,能自由活动,爬行分散,多在叶片正面寻找合适的部位固定。1~2 d后若虫固定,脱1次皮后足、触角消失,随即分泌蜡质物覆盖体背,此时为灰白色、圆形的小介壳。随着虫体的增长,背上蜡质逐渐增厚而坚硬,变为褐色。雌若虫经2次蜕皮后羽化为雌成虫,雄若虫蜕1次皮后经预蛹、蛹期羽化为雄成虫。雌成虫寿命长,能活数月;雄成虫寿命短,仅活4~5 d(图2)。 褐圆蚧若虫、成虫大部分在小叶黄杨叶片正面固定取食,叶片正面虫量 1 216头/100叶,明显高于叶背虫量108头/100叶。褐圆蚧在小叶黄杨上的空间分布趋势为下层>中层>上层>内膛,有虫叶率分别为94.19%、67.47%、16.02%、616%,虫量分别为1 780、887、813、563头/100叶。中层、下层叶片由于新旧蚧壳密集重叠,逐年繁殖积累,远看似覆盖1层灰,严重削弱树势。褐圆蚧喜阴蔽多湿的小气候,通风不良、光照不足则发生危害重,有虫叶率为78.13%,虫量13 890头/100叶;通风透光则不利其发生,有虫叶率为7.66%,虫量1 161头/100叶。2010年以前遵义职业技术学院小叶黄杨绿化带仅有零星发生,近3年来,虫口密度逐年上升且蔓延成片,这可能是因为长期忽视养护管理,未进行合理修剪,导致密植郁闭、长势差,加上近2年学校处于建设期,环境污染日趋严重,为该虫的猖獗、 煤污病的发生创造了有利条件。遵义职业技

表3 2012—2013年遵义市褐圆蚧年生活史

世代

3月 4月 5月 6月 7月 8月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

越冬代 (-) - - - - -

(△) △ △ △ △ △ △ △

(+) + + + + + + + + +

第1代 ● ● ● ● ● ●

- - - - - - -

△ △ △ △

+ + + + + +

第2代 ● ● ● ● ● ●

- - - - -endprint

世代

8月 9月 10月 11月 12—2月

上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

第2代 - - - -

△ △ △ △ △

+ + + + +

第3代 ● ● ● ● ●

- - - - - - -

△ △ △ △ △ △ (△) (△) (△)

+ + + + + + (+) (+) (+)

第4代 ● ● ● ● ●

- - - - (-) (-) (-)

注:“●”代表卵,“-”代表若虫,“△”代表雄蛹,“+”代表成虫,“()”代表越冬态。

术学院、遵义师范学院部分小叶黄杨与棕竹或罗汉松或广玉兰混植,密闭遮阴,交叉传播,加重危害。温暖潮湿的气候条件有利于褐圆蚧生长发育、繁殖及存活。2013年3月、4月平均气温分别为14.8、16.0 ℃,相对湿度分别为68%、74%,越冬代开始发育,此时气温较低,第1代卵还未孵化,虫口基数维持在越冬代水平,存活率变化不大,为60.56%、60.66%。5—9月平均气温为20.4~28.0 ℃,相对湿度57%~72%,褐圆蚧存活率逐月上升,9月下旬存活率最高,达92.9%,此时褐圆蚧已发育至第3代若虫孵化高峰期,虫口基数较大,加之温湿度适宜,繁殖力最强。10—11月平均气温下降,此时正处于部分第4代若虫孵化期,虫体无覆盖物保护,更易受气候等因素的影响,存活率明显下降。褐圆蚧若虫分散活动转移期如遇降雨,尤其是大到暴雨,可冲淋掉部分若虫而减轻其危害。天敌对该虫亦有一定的控制作用,寄生性天敌主要有蚜

小蜂(Aphytis sp.),在解剖镜下观察被寄生的成蚧,可见蚧壳上有1个圆形小洞,挑开蚧壳可见蚧体变黑色、干瘪。捕食性天敌主要有红点唇瓢虫(Chilocorus kuwanae Silvestri)、整胸寡节瓢虫(Telsimia emarginata Chapin)、中华草蛉(Chrysoperla sinica Tjeder)等。

2.3 防治试验

2.3.1 第1代若虫的防治 表4表明,施药后7 d,40%毒死蜱乳油1 000倍液、24%螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液、5%阿维菌素乳油3 000倍液对褐圆蚧的防治效果均好,分别为9567%、93.70%、93.40%,各处理间差异不显著。其次是70%吡虫啉水分散粒剂3 000倍液、2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 2 000 倍液,防治效果分别为89.08%、86.99%,两者间差异不显著。65%噻嗪酮可湿性粉剂1 500倍液防治效果较差,为75.13%。

表4 褐圆蚧第1代若虫期药剂防治效果

药剂 总虫数

(头) 死虫数

(头) 死亡率

(%) 校正死亡

率(%)

40%毒死蜱乳油1 000倍液 702 675 96.04 95.67aA

24%螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液 291 275 94.29 93.70aA

5%阿维菌素乳油3 000倍液 271 254 93.93 93.40aA

70%吡虫啉水分散粒剂3 000倍液 195 176 90.03 89.08bB

2.5%高效氯氟氰菊酯乳油 2 000 倍液 230

204

88.15

86.99bB

65%噻嗪酮可湿性粉剂1 500倍液 200 155 77.27 75.13cC

CK 345 54 8.38

注:数据为4次重复的平均值;同列数据后不同大写字母表示差异极显著(P<0.01),不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。

2.3.2 冬季田间药剂防治试验 表5表明,3种药剂防治越冬期褐圆蚧的效果均不理想,其中以29%石硫合剂水剂300倍液效果相对较好,施药后15 d校正死亡率达69.80%,与其余处理均差异极显著。不同药剂不同施用浓度之间防治效果存在差异。

3 结论与讨论

本研究对遵义市园林植物褐圆蚧的分布、危害情况进行了系统调查,并对其发生规律、药剂防治等进行了研究。结果表明,褐圆蚧在遵义市主要危害小叶黄杨、棕竹、苏铁、大叶黄杨、天竺桂等12种园林植物,1年发生3~4代,大多以第4代二龄若虫在寄主叶片上越冬,少量以第3代雌成虫、蛹越

表5 褐圆蚧越冬期药剂防治效果

药剂 总虫数

(头) 死虫数

(头) 死亡率

(%) 校正死亡

率(%)

29%石硫合剂水剂300倍液 466 347 74.50 69.80aA

29%石硫合剂水剂500倍液 287 112 38.90 27.62cC

24%螺虫乙酯悬浮剂1 000倍液 348

139

39.60

28.46cC

24%螺虫乙酯悬浮剂2 000倍液 201

59

29.39

16.35dD

40%毒死蜱乳油500倍液 322 148 46.22 36.30bB

40%毒死蜱乳油1 000倍液 215 57 26.37 12.78eE

CK 288 45 15.58

注同表4。

冬。各代若虫孵化高峰期为:5月中旬至6月上旬、7月下旬至8月中旬、9月下旬至10月上旬、11月上中旬。5—9月存活率高。40%毒死蜱乳油1 000倍液、24%螺虫乙酯悬浮剂3 000倍液、5%阿维菌素乳油3 000倍液对褐圆蚧第1代若虫的防治效果最佳,29%石硫合剂水剂300倍液防治越冬期褐圆蚧效果较好。国内报道褐圆蚧危害柑橘、茶等植物的文献很多,但未见危害小叶黄杨、大叶黄杨、天竺桂、广玉兰、珊瑚树、罗汉松、夹竹桃等园林植物的报道。有关褐圆蚧的年发生世代、越冬虫态各地报道不一。陈世喜等报道,在湖南省沅江市1 年发生3代,多以成蚧、少数以幼蚧越冬[7]。文锋报道,在广西壮族自治区全州县1年发生3代,以雌成虫越冬[8]。刘先琴等报道,在武汉市1年发生3代[9]。甘宗义报道,在湖北省1年发生3~4代[10]。张伟强等、郑君等分别报道,在福建省福州市、江苏省常州市1年发生4代[4,11]。雷艳梅等报道,该虫在华南地区1年发生4~6代,以受精雌成虫越冬[3]。本研究中褐圆蚧在遵义市的年发生世代与甘宗义的研究结果[10]较为一致,但越冬虫态与前人研究有较大差异,这可能与各地气候、寄主植物种类等不同有关。褐圆蚧多以成虫、若虫在叶片正面固定取食。喷药前要加强对危害部位的观察、识别,掌握重点喷药部位。笔者仅研究了褐圆蚧在小叶黄杨上的发生规律,在其他寄主上的发生规律是否一致有待进一步研究。褐圆蚧的天敌资源十分丰富,尤其是寄生蜂对该虫的发生危害有明显的自然抑制作用,今后应进一步研究各种寄生蜂的生物学、生态学特性以及田间消长情况。

致谢:贵州大学农学院杨茂发教授审阅初稿并提出宝贵意见,遵义职业技术学院园艺大专11班王小刚以及作物大专11班卫江兵、余昌霞、晏柳、唐巧等同学参与部分工作,在此一并致谢!

参考文献:

[1]黄邦侃. 福建昆虫志:第2卷[M]. 福州:福建科学技术出版社,1999:739-775.

[2]徐公天,杨志华. 中国园林害虫[M]. 北京:中国林业出版社,2007:114.

[3]雷艳梅,谢荔元. 阴香褐圆蚧的发生与防治[J]. 南方农业:园林花卉版,2007(2):25-26.

[4]张伟强,王 霞. 棕竹褐圆蚧的发生与防治[J]. 福建果树,2003(3):28.

[5]刘文爱,范航清. 危害广西红树植物秋茄的4种主要盾蚧调查研究[J]. 安徽农学通报,2010,16(22):95,132.

[6]张中社,江世宏.园林植物病虫害防治[M]. 北京:高等教育出版社,2010:84.

[7]陈世喜,李春芳,李 湘,等. 柑桔褐圆蚧发生及防治技术研究[J]. 湖南农业科学,1991(5):39-40,38.

[8]文 锋.桂北褐圆蚧的发生与防治[J]. 中国南方果树,1999,28(2):23.

[9]刘先琴,秦仲麒,李先明.柑桔褐圆蚧的发生及防治[J]. 中国南方果树,2002,31(6):34.

[10]甘宗义. 柑桔褐圆蚧的发生与预报[J]. 广西柑桔,1994,30(1):47-48.

[11]郑 君,姜翔鹤. 柑桔褐圆蚧的发生及防治技术[J]. 中国南方果树,2003,32(3):20.endprint