水稻包颈基因遗传分析

汤莉+查仁明+张修宝+崔彦芹+刘洋+罗洪发

摘要:携有包颈性状的水稻品种与花溪糯稻进行正交与反交,F1在抽穗期全部表现正常,可以正常抽穗结实,并且正交和反交2组杂交后代无明显差异,由此可以推测控制水稻包颈性状的基因为隐性细胞核基因。同时,包颈水稻突变体与花溪糯稻杂交组合F2代在抽穗期出现包颈性状植株和正常抽穗植株的分离比经卡方测验完全符合3 ∶ 1 的遗传模式。由此可以推断,控制水稻包茎性状的基因为细胞核单基因隐性遗传。通过观察统计结果推测可知,控制水稻包颈性状的基因主要作用于水稻的拔节抽穗期,表达特点为水稻各茎节无法正常拔高,直接导致水稻稻穗不能正常拱出剑叶鞘,间接导致水稻穗长较短,穗粒数较少,最终导致水稻减产,但籽粒较饱满。

关键词:水稻;包颈突变体;遗传分析

中图分类号: S511.032;Q344+.13 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2015)04-0069-03

收稿日期:2014-11-05

基金项目:贵州省科学技术基金(编号:黔科合J字[2007]2052号);贵州大学人才基金[编号:贵大人基合字(2007)032号]。

作者简介:汤 莉(1989—),女,贵州清镇人,硕士研究生,从事种质资源创新与利用研究。E-mail:19890915tangli@163.com。

通信作者:罗洪发,博士,副教授,从事种质资源创新与利用研究。E-mail:lohofa@sina.com。

包颈水稻在农业生产以及水稻育种中经常因为发生包颈而导致水稻减产,所以研究包颈水稻的遗传信息具有重要的发育生物学意义和应用价值,包颈水稻的研究一直是发育生物学研究的难点和热点。目前,在水稻中已报道了5 种包穗突变体(包括shp1、shp2、shp5、shp6和fsp),其中大多数表现为半包穗,与esp2完全不同,虽然fsp也表现为全包穗,但它的倒1节间至倒5 节间均有不同程度的短缩,不像esp2 那样只特异地作用于倒1节间。迄今为止,只有看到shp6基因被定位在2 号染色体上的报道[1-4]。包颈基因具有“一因多效”的功能,除了控制株高外,对其他的组织、器官也具有影响,使稻穗包被于剑叶的叶鞘中,内外稃不能正常打开[5-7]。

水稻生长进入幼穗分化后期,穗颈节间伸长,幼穗开始突破叶鞘包被而伸出。有研究表明,稻节间伸长受多种激素信号分子的调节,不仅受生长促进型植物激素调节,而且还受伸长抑制型激素调控。在生长促进型激素中,赤霉素含量与茎伸长生长的关系最密切,如果其合成及代谢途径受阻,则会导致浓度下降及激素间的平衡关系发生改变,影响植株高度和穗茎伸长;脱落酸(ABA)为伸长抑制型激素,对水稻茎伸长有独特的抑制作用,其含量增加影响茎的伸长,导致植株矮化[3]。虽然生产上在不育系开始抽穗时应用赤霉素可以解除不育系的包颈问题,但适合使用赤霉素的时间较短,易受阴雨天气的影响,而且赤霉素的大量使用不仅会大量增加成本,影响种子的质量,还会污染环境[8]。因此,必须从根本上解除不育系包颈的遗传障碍。挖掘控制水稻包穗的相关基因,研究水稻包穗的生物学机制,从基因工程角度消除不育系的包穗特征[9]。

用甲基磺酸乙酯(EMS)诱变水稻品种获得1个水稻包颈突变体,水稻的包穗现象主要是由于倒1节间缩短而造成的,倒1节间缩短的程度决定了包穗的程度。倒1节间几乎完全退化,基本不伸长,从而导致稻穗全部包裹在剑叶叶鞘中;节间缩短具有高度的特异性,仅局限在倒1节间上,其余各节间的长度皆没有明显的变化[10]。

1 材料与方法

1.1 试验材料

本试验所用的包颈突变体由水稻品种经EMS化学诱变而来,由贵州大学农学院提供;其他材料有花溪糯稻和大粒香。

1.2 试验方法

1.2.1 观察突变性状是否具有稳定性遗传 发现水稻包颈的突变之后,让其连续自交,达到性状稳定性遗传,并筛选出具有表达包颈性状的纯合体植株。

1.2.2 亲本杂交 具有包颈性状的水稻植株(突变纯合体)与花溪糯稻配置正反交杂交组合,各做2株,分别收获种子即杂交F1代。

1.2.3 种植F1代植株 F1代种植之后,观察其性状表现(正常或包颈),F1代进一步自交,收获种子即F2代来构建杂交群体。

1.2.4 种植杂交F2代,测量生长性状 种植水稻包颈突变体和花溪糯稻正反交杂交组合的F2代,并且观察记录F2群体的株高、分蘖数、穗长、穗粒数、结实率和叶片等表型性状。

1.2.5 统计性状分离数量 对水稻包颈突变体与花溪糯稻的正反交杂交组合产生的F2群体进行田间性状的数据统计,确定正常植株与包颈突变型植株的数量,然后根据卡方检验结果对田间数据进行统计和遗传分析,以确定矮秆多蘖突变体的遗传规律。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 杂交群体F1代表现性状 通过观察包颈水稻突变体与花溪糯稻杂交的F1代表现性状,来分析控制水稻包颈性状基因的显性、隐性。如果F1代表现性状与花溪糯稻一致,即可正常抽穗,则说明该基因为隐性;相反,如果F1代表现性状与突变体一致即无法正常抽穗,则说明该基因为显性。

1.3.2 正反交F1代表现性状 通过对比包颈水稻突变体与花溪糯稻正反交组合F1代的表现性状,来推测控制水稻包颈性状的基因是细胞核基因还是细胞质基因。如果以突变体为母本的杂交组合F1代表现的为包颈,而以花溪糯稻为母本的杂交组合F1代表现正常,则说明该性状由细胞质基因控制;相反,如果正反交组合的F1代表现性状完全相同,则说明该性状是由细胞核基因控制的。

1.3.3 F2代性状分离的表现 通过观察、对比、记录以及总结,来分析控制水稻包颈性状基因的表达时间、表达方式、作用位置以及该基因表达后所产生的直接影响、间接影响和所产生的最终结果。

1.3.4 杂交群里中分离的数量 在水稻抽穗期性状分离之后,分别对可正常抽穗植株和不能正常抽穗植株进行统计。如果分离比达到1 ∶ 3的比例且无明显性差异,则说明该性状为单基因控制;如果该基因F2代性状分离比符合 15 ∶ 1 的比例,则说明该性状由双隐性基因控制;其他情况具体分析。

1.3.5 分离后2种表现性状的株高 分别取成熟的可抽穗植株和不能抽穗的植株各20株,测量株高,取平均值,通过对比来说明控制水稻包颈性状的基因对植株株高的影响。株高为植株根颈部到主茎顶部的距离。

1.3.6 分离后2种表现性状的穗长 在水稻成熟后,分别随机选取水稻20株,测量穗长,取平均值,通过对比来说明控制水稻包颈性状的基因对水稻穗长的影响。穗长未水稻最高穗从茎基部到穗顶部的长度(不连芒)。

1.3.7 分离后2种表现性状的单穗籽粒数 在水稻成熟后,分别随机选取20株水稻的最高稻穗,统计其单穗籽粒数,取平均值,通过对比来说明控制水稻包颈性状的基因对水稻穗粒数的影响。穗粒数即1个水稻穗子的全部籽粒数。

1.4 统计分析

田间种植F1自交得F2,调查F2分离群体中突变型与野生型的植株数;调查杂合体分单株收获分别种植后突变型与野生型的植株数量以及分离和不分离的单株数。对数据进行分析,卡方测定分离比例,由此推导出有关基因的遗传规律。

2 结果与分析

2.1 控制水稻包颈性状的显性和隐性基因

通过观察包颈水稻突变体与花溪糯稻杂交F1代性状发现,所有F1代植株在抽穗期均可正常抽穗,由此可初步推断控制水稻包颈性状的基因为隐性。

2.2 控制水稻包颈性状的基因类型

分区种植包颈水稻突变体与花溪糯稻正反交产生的F1代,观察对比F1代表现性状,发现2个区域表现无明显差异,由此推断控制水稻包颈性状的基因为细胞核基因。

2.3 控制水稻包颈性状的基因表达时间和表达方式

观察包颈水稻突变体与花溪糯稻正反交组合F2代植株均于拔节期抽穗区发生较为明显的性状差异,植株高度上出现明显差异,由此可初步判断控制水稻包颈性状的基因作用于水稻的茎节上。

2.4 水稻包颈性状的控制基因

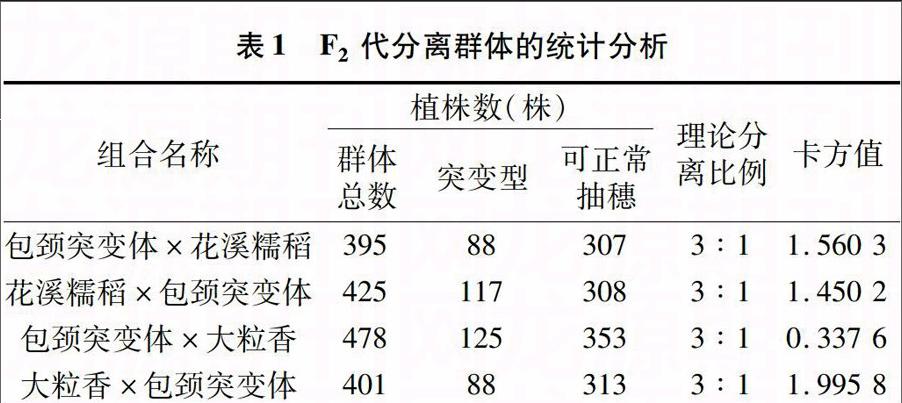

在包颈水稻突变体和花溪糯稻的正反杂交组合的F2代群体中都能发现2种不同株型的植株,一种是表现与花溪糯稻基本一致的正常株型,另一种是与包颈水稻突变体相似的株型,突变株型在抽穗期不能正常抽穗,植株变矮,穗长较短,穗粒数较少。由此可以看出,分离群体植株性状发生了分离,出现了包颈水稻突变性状。笔者对性状差异比较明显的包颈水稻突变体和抽穗期正常抽穗植株的数量进行统计,在包颈水稻突变体与花溪糯稻正交组合的F2后代中,获得395株植株,可正常抽穗植株的数量为307株,突变植株的数量为88株,根据卡方检验计算公式得出:χ2=1.560 3<χ20.05,1=3.84,说明差异不显著;在与花溪糯稻反交组合的F2后代中,获得 425株植株,表现正常的植株为308株,包颈水稻突变植株为117株,根据卡方检验计算公式得出χ2=1.450 2<χ20.05,1=3.84,差异不显著;同样,包颈杂合体与大粒香的正反交2种组合的分离比例也符合3 ∶ 1的理论分离比例。可见,包颈突变体属于常染色体上的隐性单基因遗传(表1)。

表1 F2代分离群体的统计分析

组合名称

植株数(株)

群体

总数 突变型 可正常

抽穗

理论分

离比例卡方值

包颈突变体×花溪糯稻 395 88 307 3 ∶ 1 1.560 3

花溪糯稻×包颈突变体 425 117 308 3 ∶ 1 1.450 2

包颈突变体×大粒香 478 125 353 3 ∶ 1 0.337 6

大粒香×包颈突变体 401 88 313 3 ∶ 1 1.995 8

2.5 包颈突变体的表观性状

2.5.1 控制水稻包颈性状的基因对水稻株高的影响 将包颈水稻突变体与花溪糯稻、大粒香杂交F2代出现包颈性状植株和杂交F2代表现正常植株的株高进行统计对比,结果(表2)发现,包颈水稻突变体与杂交F2代出现包颈性状的株高相近,花溪糯稻与杂交F2代表现正常植株株高相近,而F2代表现正常植株株高明显高于出现包颈性状的植株。由此可以推断,控制水稻包颈性状的基因对水稻株高的影响明显。

2.5.2 控制水稻包颈性状的基因对水稻穗长及穗粒数的影响 将包颈水稻突变体、花溪糯稻、杂交F2代出现包颈性状植株和杂交F2代表现正常植株的穗长进行统计对比,结果(表2)发现,包颈水稻突变体与杂交F2代出现包颈性状的穗长相近,花溪糯稻与杂交F2代表现正常植株穗长相近,而F2代表现正常植株穗长明显长于出现包颈性状的植株。同时,因为穗长的差距较大,导致两者穗粒数也有较大差距,F2代表现正常植株的穗粒数明显高于表现出包颈性状的植株。由此可以推断,控制水稻包颈性状的基因对水稻穗长以及穗粒数影响明显。

表2 2组杂交组合F2代部分农艺性状

杂交组合 表现型 株高

(cm) 穗长

(cm) 穗粒数

(粒)

包颈突变体× 可正常抽穗 112.6±9.3 22.4±2.6 182.3±36.1

花溪糯稻 不可正常抽穗 97.4±7.4 5.2±1.2 46.2±13.3

包颈突变体× 可正常抽穗 104.3±7.8 25.2±2.7 152.4±29.6

大粒香 不可正常抽穗 89.7±5.3 7.4±0.9 47.5±12.2

2.5.3 控制水稻包颈性状的基因对水稻最顶端茎节的影响 观察测量结果显示,原水稻品种发生突变后,水稻最顶端茎节明显变短。据统计,突变前材料的最顶端茎节长25 cm,而突变后,突变体的最顶端茎节长只有2 cm,由此可见控制水稻包颈性状的基因对水稻最顶端茎节长度影响明显。这也是可能导致水稻最终包颈的原因,因为最顶端茎节过短,所以稻穗无法顶出剑叶鞘的瓶颈,形成包颈;又因为水稻剑叶鞘的包裹,所以水稻的稻穗生长受到抑制,导致水稻的穗长较短,生长籽粒较少。

3 结论与讨论

本研究的包颈突变材料与野生型差异较大,易于鉴别,能准确地进行田间数据统计,突变杂合体材料与2个野生型材料配置的正反交组合,F1均不表现出突变性状或中间性状,说明突变体是由隐性基因控制的,没有母本效应;F2群体中野生型和突变型的分离比例符合孟德尔3 ∶ 1的遗传分离比例,由单基因控制,由此证明该包颈基因是由常染色体单基因控制的。

本研究结果还显示,水稻杂交群组出现性状分离是在拔节抽穗期,由此推断控制水稻包颈性状的基因主要于拔节期开始表达,表达的结果为拔节期最顶端茎节无法生长或生长较少,导致茎秆较短,稻穗无法从剑叶鞘内抽出,从而影响到稻穗的生长,使得穗长较短、单穗籽粒数较少。所以,控制水稻包颈性状基因的表达时间是在拔节抽穗期,表达结果为植株相对矮小,稻穗无法抽出剑叶鞘,稻穗穗长较短且穗粒数相对较少,但可以正常结实,且籽粒饱满。

从水稻包颈性状的基因层面上讲,包括研究的这组性状,全部是由常染色体隐性基因控制的,而基本也是由激素分泌不足、剑叶鞘包裹过紧、所有茎节都较短和顶端茎节在抽穗期无法伸长等多种原因所引起的全包颈、半包颈。而本试验研究的突变体则是由于顶端茎节在抽穗期无法伸长所引起的全包颈突变,但导致水稻最顶端茎节无法伸长的根本原因还有待研究。

从水稻包颈性状的表达结果上讲,该基因控制的性状可以导致水稻株高相对矮18~25 cm,穗长短15~20 cm,穗粒数少120~150粒。水稻的包颈现象严重影响水稻的整体产量,而气候条件、喷施农药浓度、特殊病虫害等都会成为水稻出现包颈的原因,所以今后解决水稻包颈现象的研究也应该成为研究的重点。

参考文献:

[1]朱克明. 水稻包穗基因SHP6的遗传与定位[D]. 扬州:扬州大学,2006.

[2]吴 昆. 水稻矮秆包穗突变体dsp1的遗传分析与基因定位[D]. 扬州:扬州大学,2009.

[3]王伟平,朱飞舟,唐 俐,等. 一种水稻全包穗突变体的发现及初步分析[J]. 中国农学通报,2008,24(6):212-216.

[4]卓 敏. 水稻包穗突变体esp1的遗传分析与ESP1(t)基因定位[D]. 福州:福建农林大学,2010.

[5]刘 庄,罗丽娟. 水稻矮秆鞘包穗突变体茎的形态解剖学研究[J]. 中国农学通报,2006,22(12):409-412.

[6]钱 前,程式华. 水稻遗传学和功能基因组学[M]. 北京:科学出版社,2006.

[7]中国农业科学院. 禾本科植物结构解剖[M]. 北京:农业出版社,1988.

[8]张桂莲,张分云,杨 烨,等. 水稻不育系包颈特性及穗颈节间形态解剖结构的研究[J]. 湖南农业大学学报:自然科学版,2010,36(1):1-4.

[9]杨孚初.“九二○”对杂交稻种子质量的影响[J]. 杂交水稻,1998,14(1):20-21.

[10]官华忠,段远霖,刘华清,等. 水稻包穗突变体esp2的遗传分析与基因精细定位[J]. 科学通报,2011,56((10):732-736.