我们在经历一场遗忘

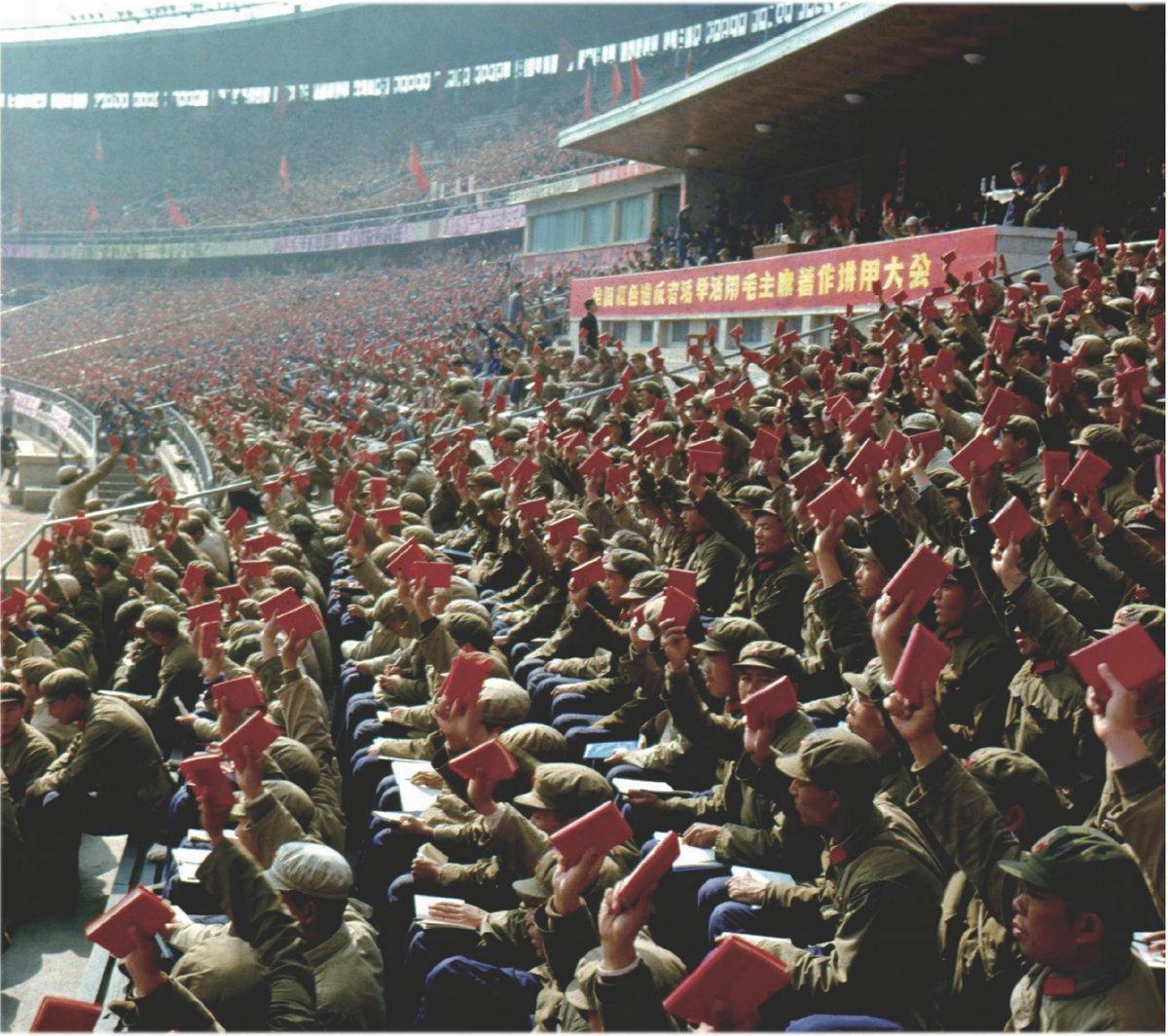

2012年6月6日,武汉华中师范大学的毕业生身着“红卫兵”服装,手拿“红宝书”、面带微笑、慷慨激昂地在校园里拍摄毕业照。对于越来越多的年轻人而言,“文革”似乎成为了一个有噱头功能的特殊意味,那场浩劫,与年轻人之间严重错位了。

我也是在20岁的时候,才知晓了这样一些人和事:张朗朗因言获罪,阿城因偷听敌台而入狱,陈丹青通过当年办板报练就了《西藏记忆》,阿坚无意间成为了“四·五”英雄,翟永明为当初青春发育烦恼而不休,唐晓渡因为门第而初恋失败,韩少功经历过偷书、换书、骗书、说书,朱正琳敢于坚持真理、让思想冲破牢笼……

以上这些都是源于我对北岛和李陀主编的《七十年代》一书的阅读,那是我成长经历中和“文革”离得最近的一次。30位那个年代的青年人在30年后所写的回忆文章,分别从多个侧面,向我呈现出“七十年代”中国社会的动荡和波澜,从中感受到的痛楚更是不言而喻。

当年,这些故事的主人公们都是些风华正茂的年轻人,他们不愿寂寞,不甘沉沦,与时代抗争,与命运抗争,并最终在改革开放之后,逐渐成为了二十世纪末中国社会中最有活力、最有能量、最受人关注的知识群体。

而今,我亦风华正茂,因为时代背景不同,我并未能够亲身体会时代之殇,自是不用与时代和命运拼个你死我活,但脑海里关于“文革”的若干碎片却成为一种暗示与警醒——这种警醒与我的生活显然有着不可消除的关联——“文革”所产生的影响,存在于很多人的行为方式、语言风格、思维模式之中。

文本是我们获取关于历史真相的途径之一,而电影则是另一种途径。电影时常从文学作品中获取灵感,正如“文革”之后由伤痕文学衍生出的伤痕电影。在电影中,我们更直观地获取对人物以及人物所处背景的知晓、理解和思考。

在文本阅读的基础上,引发了我对“文革”叙事相关的电影表达的好奇。从上世纪70年代安东尼奥尼的《中国》,到上世纪80年代末至90年代初谢晋的《芙蓉镇》、徐克和严浩的《棋王》、田壮壮的《蓝风筝》、陈凯歌的《霸王别姬》、张艺谋的《活着》、姜文的《阳光灿烂的日子》,到本世纪初顾长卫的《孔雀》,再到去年张艺谋的《归来》,今年王小帅的《闯入者》,这些电影或多或少,或定睛直视或旁敲侧击地涉及到“文革”那段特殊的历史阶段,它们用一套更为严肃冷静的语言完成了诉说。

小我6岁、出生于1996年的表弟对上述影片并未表现出多大的兴趣,“曾经被一部《指环王》深深震撼,托尔金带领我进入了一个无与伦比的奇幻世界。有人说《哈利波特》是科幻界的巅峰,在我看来《指环王》的高度无人能及。十年后的今天,更喜欢港片的幽默与深邃。其精巧的叙事手法,演员精湛的演技都让我沉醉。好莱坞式大片固然精彩,却少了几份文化上的认同。”问他对于“文革”的认识,他说,“对于我们这一代人,‘文革’离得太过遥远,我们给它的标签只有‘错误’。剩下的我们一无所知。”

对“文革”不甚了解的表弟绝对不是一个人在战斗。近三十年来,“文革”研究者王友琴经常会收到一些“90后”孩子的邮件:“我的父母从不告诉我,‘文革’时家里发生了什么,你能告诉我吗?”导演冯小刚也在一次文艺界别的小组讨论上说,“我问我的孩子‘文化大革命’的事情,他说不知道。其实现在的很多的年轻人都不知道。”他认为这种无知可能造成年轻人对很多东西的误读:“于是在砸车事件时,有人把司机从车里揪出来打,这跟爱国没有关系。如果不让现在年轻人了解‘文化大革命’,了解‘红卫兵’的暴动带来的灾难,再发生暴乱的时候,大家还是会呼的一下起来,大家会觉得拿砖头砸玻璃是件过瘾的事。”

而究其原因,恰是因为不少经历过“文革”的人的选择性失明与遗忘,才加深了下一代知道真相的难度,以及对历史的漠视。而对“文革”有所认识的年轻人则有一些人说“文革”好,一些人说“文革”坏,两种观点针锋相对。而分歧的本质恰恰在于没有人给他们公开真相,历史在这里断裂了。

中国电影在“文革”方面的叙述,与这场遗忘脱不开干系。香港岭南大学中文系许子东教授这番话恰如其分:“现在不是说没有正视‘文革’的叙述,而是这种叙述被社会边缘化了,这种边缘化有意识形态管理的原因,也有商业化社会后大众的心理、传媒等各方面的原因。现在都在拍些什么电影?都在拍些跟我们一点儿关系都没有的东西,《英雄》《满城尽带黄金甲》还有最近的《金陵十三钗》,都是用情色片面化历史,让你觉得很好看,其实都是些政治上没有任何争议的东西。”

这种状态十分符合评论家路易斯·柯能伯格所说的,人们不喜欢真实的答案,真实在某种程度上意味着不愉快或不安,人们想听让他们不会忧虑的答案。

可是即便我们如何在娱乐至死的时代中如痴如醉,也不能让严肃的真相销声匿迹,在人人疯狂追逐六便士的时候,应该有人站出来带大家抬头看看月亮。