黄庆军:小人物的大时代一次关于全民网购的影像记录

Grey

大时代的小人物

“网购家当与以往的家当系列最大的变化就是这些家当跟互联网这个时代的特征发生的关系。”黄庆军说。最早听一个朋友说,能在淘宝晃荡一上午,他十分意外,觉得“大概是网页设计得好吧。”后来自己也注册了支付宝,用于转账,终于开始感受到互联网带来的便捷。“互联网正在改变人的生活方式,这毋庸质疑,可怕的是你无法预知这一切,没有随之改变,最终就会被淘汰。”摄影师黄庆军的《家当》新作展3月22日在中国油画院美门艺术馆结束展出,主题是“网购”。

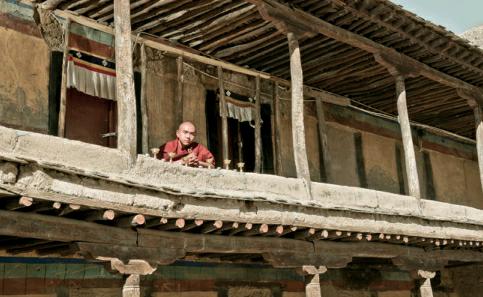

不太网购的黄庆军对网上稀奇古怪的一切都感到好奇:一个年轻人买了一个会扫地机器人;另一个姑娘斥资几千买一罐面霜。他突然特别想知道沿海发达地区以外的中国人都网购些什么,于是和淘宝合作,调用了数据库,选取偏远地区的网购顾客,挨个打电话,问“有没有网购习惯,买的多不多,愿不愿意接受拍摄。”联系了几百个人,最后拍成了十几张照片。“一开始就是想看一看西部地区,就是稍微偏远一点的地方,他们的状况是什么样。因为沿海都已经比较发达了,网购肯定多。后来在拍摄的时候,东西南北各选了一个中国最远点,最北到漠河的北极村,最南原本想定南沙群岛,但情况太复杂,也不知道有没有快递到那儿。”

十年的《家当》拍摄,黄庆军利用中国庞大的人口基数和辽阔的幅员,营造了一种游离于“大时代”与“小人物”之间的氛围。“家当”这样一个带有强烈日常习气的小词语,像“实物大数据”一样写就了一部十年断代抽样史。但是主题究竟是大时代还是小人物呢? 东西南北的一家家人,兴师动众地把全部家当搬到室外,让黄庆军按一下快门,事情的麻烦和跋涉,使每一个被拍摄者应该都思考过这件事的意义所在,但大多数又都说不出来。黄庆军自己也说不出个所以然。

这次的拍摄对象里有一户在村里是做代购的,“一个农村淘宝的概念,村民上他那儿选东西,他代为采购与收发货;或者他主动上门推销,看人家缺什么。等于把网购在网络不普及的地方衔接起来。”黄庆军觉得这个概念要是能铺开的话挺可怕的,因为它把中间商消灭掉了。“过去有一些人靠买卖来赚钱。赚取中间的利润,现在这一部分就没有了。如果说所有厂家都开了天猫店,那么靠进点货卖给别人的事,空间就会非常小。社会产业结构就这么被彻底改变了。”

他说他希望更大时代一些,可是拍来拍去更多的却是这些小人物。“原则上我也希望把镜头拉开些,不单是拍乡村,也有城镇,不单是小人物,也有大老虎,可是你知道找那些人很难的。”小人物的合作容易沟通,小人物的需求容易满足,于是千千万万个小人物,构成了另一个大时代。

小人物的大时代

在努力寻找大人物的尝试中,黄庆军也拍摄了几个不太普通的人,一位是电影导演张元,一位是艺术家何汶玦,还有一位是南浔古镇的沈嘉允老先生,沈嘉允先生因为致力于南浔文化保护,表示只要对南浔有益的事,他都愿意去做。除了这少数愿意配合的,在“大人物”里,大部分人“嫌麻烦”。黄庆军拍一个企业家朋友的时候,因为东西太多,钢琴、书柜,进出门又都要拆卸组装,十分耗时,用了十几个工人帮他搬。“乡下人觉得搬搬东西而已,你还能付我些钱,这样也挺好的,但城里人你说给多少钱让他搬一下,很少有人愿意,更何况大人物。”

追求理解是不太现实的,更别说虚得很的“支持艺术”了。即使在同意拍摄的人里,有一些人也并不一定理解,“只是觉得挺奇怪,或者挺好玩的。”还有一些是要付费的。“你刚跟他们说的时候,他们会觉得凭什么我要把这些东西搬出来啊。后来我们就说你就当打扫卫生了,完了还会付你们些钱。可能不是城市的地方,东西相对少些,多数就同意了。”拍多了以后,就给他们看以前的图片,交流起来就更容易了。“就像我们这次拍网购的时候,在北极村,北极村不是边境嘛,我就想把那些东西搬到边境线上,正好背景就是俄罗斯。当时武警就过来了。问你们是干什么,整一堆东西在这儿放。后来我去跟他交流,给他看了看过去的照片,他就理解了。”这个和普通人沟通的过程,也是一个积少成多层层递进的案例。

在三亚拍摄的谭其珍是黄庆军拍摄的人家中家当最少的人。谭其珍住在槟榔谷,房子不算小,有60平方米,但是里面的家当非常少,全部加起来也不过2000元人民币,还赶不上前面那位姑娘的化妆品贵。他当时60岁左右,也没结婚,抽烟喝酒花了大部分积蓄,拍照时谭的妹妹在远处看到哥哥的房子外面摆了许多东西,还以为哥哥喝酒喝死了,特地跑过来看看。谭其珍的房子是槟榔谷改造的时候被占用了房子,才赔偿的新房。当黄庆军提出拍摄他的家当的时候,他正在园区里表演编竹筐,很多黎族人不会说普通话,他会说,所以多聊了几句。“他不太情愿,因为家里东西太少了。我去的时候,他的床竟然就是两片木板搭起来的。可是他东西那么少,屋里却供了一尊佛像。”

黄庆军没有动他的佛像。他说即使谭其珍同意,他也不愿意动。他觉得那个东西的存在凌驾于自己的需求之上,人要有敬畏之心。而谭其珍这样一个睡在两片木板之上的平凡人,也因为有一个信仰而变得不平凡。“我拍了很多人,有一个大感触,就是觉得生活中我们需要的东西,其实并不多。但是有时候我们想要的东西太多了。其实我们家里头(包括我自己),都会有很多东西放在那儿,可能一年、两年都不会动一下。那你说我们为什么让它在那儿呢?”

endprint

endprint

黄庆军觉得这还能引出一种极简的生活态度,但是他认同的极简,有一种核心信仰不能少。比如谭其珍的佛,还比如他在南非拍过的一个黑人:“当时我们去南非拍照,走到一个著名景点旁的村子,看到房子都十分简易,就想给一户人家拍张家当。我选了一座房子,就一个包厢大,两个黑人住,东西非常少。一下就搬出来了。”黄庆军快速地拍完这张心血来潮的照片,随后却被其中一件家当感动了:“那么小的房间,那么少的东西,里面竟然有熨衣服的熨斗。说实话,我都没有熨斗,没有熨衣服的习惯。”

去干预一件无常的事

不同于很多依赖灵感的艺术家,黄庆军眼中的创作,是要有严格掌控的。他觉得要讨论方法论之前,必须先讨论“你最想表现的是什么”。“我们这种拍摄不是新闻摄影,也不是风光摄影。新闻摄影要尊重事实本身,你只能在事件发生地抓拍,抓取;风光摄影是靠你的感觉、靠天。而我们这个更像电影创作,更多的应该在人为的控制。”黄庆军说他不是不喜欢偶然,只是觉得从创作角度上,创作结果大体上还是要“可预知”,可想象;而从成本计算上看也是,如果所有的东西都不可预知,时间成本、人力成本投入就会很大。

黄庆军拍过那么多“家当”,能想起来的“偶然带来的惊喜”却只有一个:有一个拍摄对象被拍摄时抱着一只猫,结果拍出来一看有两只猫——原来他衣服上还印着一只猫,脸恰好就露在真猫的旁边,姿态也非常逼真。“但只有这一张,剩下的我的创作,都没有什么偶然。”黄庆军说,“如果把人家镜子打了不算的话。”

很多人会把黄庆军的《家当》和宋冬的《物尽其用》比较,认为都是用琐碎的东西堆砌大历史。黄庆军很谦虚地说他觉得装置的空间感比照片好,近距离的实物也会给人更强烈的触动。《家当》之后,黄庆军也想要突破二维平面,去做一些更有空间感的创作。他似乎在别人把他当成艺术家的时候,又不太像艺术家;别人把他当摄影师的时候,也不太像摄影师,有一种艺术家之外的掌控欲,和摄影师之外的空间征服欲。说到这些未来的设想时,他流露出了对一个装置艺术家不易察觉的羡慕:“宋冬他摆放的也非常好,有一种气场。”

说到自己在《家当》里对物件的摆放,他说一开始就是想“摘出来”:“每个人对物品的摆放都跟他的生活习惯有关,这些东西摆在家里的每个位置都有自己的空间感和使用轨迹,给他全部搬出去,就把它们刻意平面化了,然后再人为创造一种原来不存在的秩序。”黄庆军对一户人家的“家当”的定义,是“原则上一切能挪动的”。早年拍一户绍兴的人家,家里有一张床很好看,但是那张床要想搬出门就得拆了。因为担心拆了给人家装不上,所以只好把它排除在家当之外——有时也有这样的无奈。

除了钉在墙上的,无法拆卸的,其他东西散落在不同空间的家当,能挪动的都挪到一起,他觉得这样一种刻意的集中能够直观地展现很多东西,可以拆除屋顶四壁的遮蔽作用,让很多隔阂消除,让很多秘密浮出。“至于构图、摆放的细节,凭着感觉吧,有的时候会把同一类,归到一起来摆放。现在也在不断地总结摆的过程有什么问题——尽可能地让它更秩序化。”

黄庆军说:“当你们看到一张照片,里面是我的家当时,这事儿就算完了。”拍了这个时代的好多人,自己也要算在里面才算完整。“我希望通过这些作品能真正给中国时代的变迁做一个注解,用家当来展现中国经济带来的变化以及给人带来的变化。”

说到时代的时候,黄庆军用了一个词:时间。他说他这些年常常想起“三十年河东,三十年河西”这句话,想为什么是三十年,不是二十年,也不是十年。觉得说这句话的人应该是个哲人。“这些年,国家大力反腐,过去一些高高在上的都在下面了。前半生在那儿,后半生在监狱,想想真是感慨。”这里面隐藏着巨大的无常。时间的改变,时间的冲淡,时间的治疗和无声的破坏,在作为国家亿分之一的家庭的纵切面上,清楚明了。但当时间裹挟着我们滚滚前行的时候,谁也听不清轰鸣声下的音律。所谓时代,就是这样一种断代的时间里,人心的搏杀。

黄庆军说,他做的事情里有“干预”的成份。但他没有表现出任何对结果的野心。他觉得自己挺弱的,他在行走的车上观察每一个树影间的关系,提供观察结果给人们看,但没有时间和他们死磕,因为他自己也在时代的齿轮缝隙里。他已经意识到,总结意义,是一件浪费时间的事。(编辑:曾莉莉)endprint