乔·彼得·威金一种“样式主义”艺术的幸存

郑闻

“乔·彼得·威金的艺术是横亘在生与死、惊艳与恐惧、优雅与不安、存在与虚无之间的一个休止符。他的艺术有如一道遥远的闪电,不仅以摄人魂魄的方式使生者得以完成对生命真实的惊鸿一瞥;还以令人讶异的光芒,照亮了隐退在喧闹的新世纪幕后的古典艺术伟大的幽灵。”

乔·彼得·威金(Joel Peter Witkin)是当代全球最著名的艺术摄影家之一,至今已在欧美最重要的美术馆与机构举办了百次以上的个展。其作品被20多家全球最重要的美术馆与机构收藏,包括纽约现代美术馆、法国蓬皮杜艺术中心、美国大都会艺术博物馆、英国维多利亚和阿尔伯特博物馆、美国国家画廊、美国国会图书馆、法国国家图书馆等。

威金1939年出生于纽约市,他的作品直面人性和生死,擅长利用舞台造型来展现主题。他对欧洲艺术史的熟谙使他的作品中随处可见浪漫主义、象征主义、超现实主义甚至表现主义的影子,充满精神性的追求与浓郁的宗教情结。威金曾以占地记者的身份参加了越战,战后在库伯联盟学院学习雕塑,在1974年获得了艺术学士学位,之后他又获得了哥伦比亚大学的奖学金,并在新墨西哥大学获得了艺术硕士学位。绘画般的质感是领悟威金的初始,因死亡而引发的诱惑和被禁锢的爱是他作品永恒的主题。

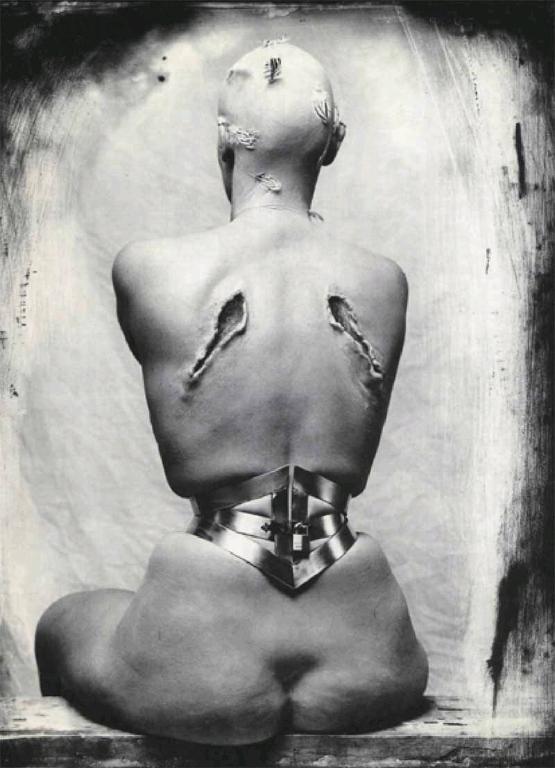

20世纪70年代后期,刚刚出道的威金就已经通过鲜明的作品给摄影领域带来了难以估量的震撼,而当代西方摄影艺术界真正颤栗着记住威金的事件是1982年,他发表了“Le Baiser”《吻》,它就像是一首被阴霾萦绕的诗,疏远脆弱、细腻并且让人头皮发麻。威金利用人体造型及舞台设计阐述恐惧、色情以及宗教等种种问题;在摄影技术上,他善于利用银版照相法,运用传统手工技术放印照片,同时他也会在底片上进行直接再创造。

威金也时常援用西方古典主义中的即有图像与形象展开创作,特别是对于如艺术家卡拉瓦乔画面氛围的引用,制造出优雅与不安、美丽与恐惧并存的图像。威金曾说过他作品中的情感出发点,是他童年时曾亲眼目睹了一名小女孩在他家门口死于一场意外车祸。同时,父母的离异、越南战争的经历都对他的创作造成影响。2011年,一部反映威金艺术生涯的纪录片开始制作,影片以访谈的形式展现了威金对当代艺术的影响,该影片现已被永久珍藏于法国国家图书馆。

真实世界的灾难、死亡、战争、残缺,仅仅作为镜头与图片中同步发生的幻影,为发达的传媒业源源不断地提供信息源。人间悲剧的真实与痛苦本身已不重要,成了全球化图像消费与信息消费市场供货端的道具、演员、布景、剧本。事件迅速发生并被镜头纪录,再传播到每一个终端,在完成消费后被迅速忘却——无论是一场席卷城市的巨大海啸还是一个默默无名的坠楼者。人们面对这些图片和幻影而生的愤怒、同情或任何感情,充其量超不过一滴廉价的泪水,不过是在完成信息消费的同时完成一个社会个体的情感消费。安东尼奥里的电影《BLOW UP》中有一个段落,时尚摄影师托马斯隐藏在社会边缘人之中,拍到想要的图像后立刻扔掉伪装,换上时髦的服装与汽车,约人推广发表这批作品。安东尼奥里在此泄露了艺术家面对世界的某种态度,艺术家或持镜头者某种虚伪的精英主义态度——关注社会边缘人和文明之外的世界,有可能只是晋身成功的策略罢了。

乔·彼得·威金的艺术从表象看来,亦不能逃脱此种质疑——特别是在一个话题掩盖本质、争议诱发成功的时代。他耸人听闻的拍摄主题与拍摄对象正是他被广泛关注的起点之一,20世纪70年代后期,威金就以令人颤栗的方式震撼了西方摄影界。1982年发表的《Le Baiser》拍摄了真正的死亡之吻。这个善于制造优雅与惊悚、美丽与恐惧并存的高手,毫无顾忌地用骇人听闻的方式去探讨有关恐惧、色情以及宗教的种种问题。但是,纵观其艺术轨迹的发展脉络,历史将证明威金并非是一个仅仅依靠话题让人记住的表演者,而是一个直面存在与虚无的严肃艺术家,以及他内在的充满悲悯的灵魂。当代摄影艺术家利用美术史进行再创作早已不是新鲜事,但是如何利用不同方式处理同样的视觉资源却能给人启示。一些研究者将威金置于“后现代主义摄影家”行列,我倒更愿意将他称为一个在信息时代幸存的伟大的“样式主义者”(mannerist)。如果将威金归为“后现代主义者”是因为他的艺术中具备某些“后现代主义”特征如“戏仿”或“解构”等,但这仍旧只是表面。同样面对美术史,威金的艺术,既非森村泰昌刻意显示身份与性别倒错的轻佻滑稽,也非杰夫·沃尔对当下资本主义景观社会的重构与透析。

威金面对既有的、伟大的西方美术史时,其实并没有采用“后现代主义者”一贯的颠覆嘲弄与滑稽模仿,威金图像的构成方式也并非后现代艺术图像中常见的碎片化与无中心主义,他常用的艺术修辞其实是一种与原作内涵主题相符的刻意“加强”,并在这“加强”的过程中使之“过量”,使其最核心的精神与主题被放大到令人难以忍受的强度。被威金的畸形人体重新占据的古典名作,恐怕只是以极端的方式显影了原作中隐藏的主题。比如威金重新演绎委拉斯凯兹的《宫娥》(《Las Meninas》),不过是借助重新布景揭示出了宫廷生活与宫廷艺术更为本质的一幕而已。威金在摄影艺术中的“样式主义”倾向是以高度完美的技术手段为体例,去强化和演绎了古典艺术。正如16世纪中后期文艺复兴和巴洛克风格之间的“样式主义”(Mannerism)艺术运动,以一种过度的方式去强化了文艺复兴的部分遗产——手法的夸张变形和对细节的修饰,对个性和主观想像的推崇等等。也直到三百年后的二十世纪初,现代艺术的浪潮才使人们重新发现了这段曾被嗤之以鼻的艺术历史的价值。

在威金令人诧异的摆拍中,有诸多与样式主义艺术家们暗合的艺术精神——对于人体与肌肉怪异姿态的迷恋,画面氛围的隐晦神秘与违乎常理。样式主义这一文艺复兴的“私生子”,带着某种过度的热情,将艺术推向了一个更加矜夸的阶段。特别是后期样式主义糅杂了华贵和骄傲精致的贵族气息,威金的艺术其实也一脉相承。威金与样式主义者的共同点在于:其刻意追求形式之美几近病态。威金作品体现出的那种对于细节和优雅的完美追求,以最精确的技艺、最冷静的控制力与一丝不苟的态度去打造“堕落”题材的激情,才是最令人惊异之处。他在底片上恰到好处的刮擦与涂画也正如波德莱尔在诗歌中的华丽修辞一样,为那些道德之外的无人赞颂之物奏响美妙的音符。

乔·彼得·威金的艺术是横亘在生与死、惊艳与恐惧、优雅与不安、存在与虚无之间的一个休止符。他的艺术有如一道遥远的闪电,不仅以摄人魂魄的方式使生者得以完成对生命真实的惊鸿一瞥;还以令人讶异的光芒,照亮了隐退在喧闹的新世纪幕后的古典艺术伟大的幽灵。在“祛魅”的现代文明的规训下,当“疯癫”成为“理性”的客体,“死亡”成为“存在”的他者,威金使用了福柯在《不正常的人》中所归纳的“畸形人”或“需要改造的个人”去取代西方艺术史中最经典的形象,也仿佛与古老东方的哲学家庄子的《齐物论》对应起来——蝼蚁与大象、死亡与生命、残缺与完整,并没有本质的区别且应该获得同样的尊严。这些被置于经典艺术中心的残缺肢体,所置换的并不只是形象本身,而是对“美术史”及“文明史”所象征的人类既有秩序和知识体系的质疑。

所以,最令人好奇与惊诧的,并非构成威金摄影图片主体的尸体、畸形人、性变异者,或断肢残体本身,而是他“布置”和“排演”这些拍摄对象的方式和过程,以及这些方式背后他对于人类的看法和对世界的看法。这种观念并不仅仅是出于对生死虚无的直视,对于对流离失所的肢体的爱,也有对于人类自以为是的“文明”所设置的“神圣距离”的侵犯。在这些摄影中我们侧耳倾听,除了无声的悲悯外,或许,还能依稀听见一些轻蔑的笑声。