张锡杰:画有天地大生机

张霞

艺术是让当下中国人最为困惑也最为焦虑的“心头病”。苏士比拍卖行一掷千金买梵高画的是中国人,痛声疾呼“没有大师”的也是中国人。纠结了商业、欲望、追逐、渴求等等各种“病灶”的当代中国艺术,像是迷惘又惶惑的孩子。

到底何为真艺术?何为国学?何为绘画?追求艺术又是为了什么?张锡杰匠心独妙,开创了具备鲜明艺术语言的画风,针对以上问题,近期本刊记者对山东师范大学美术系教授、硕士研究生导师张锡杰进行了专访。

“赤条条”的庄严:

张锡杰的写真

1998年张锡杰所著的《写意花鸟画布局》序言中著名美术理论家邵大箴写道:“张锡杰同志在山东师范大学任教,是一位有成就的教师和杰出的花鸟画家。”

未见之前,听闻这位颇得大家赞赏的画家擅画罗汉竹,是位恃才傲物的“狂人”,一不小心便会开罪。

摁响门铃,“狂人”张锡杰着家常毛衣,笑容满面的为记者开门。

“你们先坐,我还有一幅画作没完成”,张锡杰甩甩手,十指微微墨迹,拿出几只苹果招待,转身回到画房。

苹果清甜,记者啃着香果,四处打量翻看:蜣螂、灵蛇、瓢虫、夜枭、罂粟、蜂鸟、枇杷、睡莲……各种稀罕的草木生灵满溢着生命生机,鲜活生动的向记者扑来。让人忍俊不禁的是一幅名为《无名果》的作品。

“无名之果”树干挺直、水墨滋润,果实柿红饱满、通亮剔透,诗意的栖居在画纸上。作者在画旁题字:“电视瞬间见闻/这是什么果/吾不得而知之/高高的树干上/长着数枚/状如篮球大的果实/掉下来/大象用牙触开食之/瓢八分”,墨迹自在不羁。

不由抚掌大笑。墨为心迹,真真一个“真”了得!率真!纯真!山人定然多妙趣!

记者于丹青笔墨间神游五天,“妙趣山人”刻钟后画罢而归。

“亚马逊系列的巨骨舌鱼、王莲,热带雨林系列的蜂鸟,灵蛇系列、五谷六菽系列等等,无所不画。”张锡杰解释,他所擅所画,并非只有罗汉竹。

据介绍,这些年张锡杰开拓了几十种前人从未画过,也从不敢涉猎的新题材,罗汉竹即为一例。

“艺为道统,道统在心,万物有灵,如何不能画?何者不敢画?”

题材创新上的一个“破”字,可称张锡杰艺术精神之猛、之勇;一个“真”字,又堪称张锡杰艺术之神魂。

“女人怎么会是这样子?葫芦怎么会是这样子?蜣螂又怎会是这样子?”记者望着“红桃子”一样的女人身体、女人身体一样的《无名果》发问。

“艺术家永远是感性的,怎么可能和常人是同一双眼睛?生机即是美。一个人要做君子学问,即是对某种先验的超越,不会拘泥于周围任何事物,不为形役”,张锡杰答。

天马行空的张锡杰无处不充满浪漫感性,画笔仿佛生出一双双不羁眼睛。

一幅传统题材国画《寿桃》,张锡杰的笔法意向、精神气势独独与人不同。

红色、黄色是桃子成熟的实相,张锡杰却大胆运用红加蓝,勾勒出一个个鲜活的寿桃轮廓,用鲜艳嫩美的色彩把勾勒出来的叶子,或填满,或留白,或点染,整幅画面淋漓尽致。

“我是太阳”,这是张锡杰的微信签名。从寿桃到南瓜到瓢虫到睡莲到一切有名、无名生灵,落在张锡杰的画面里,无不别出机杼:它们在野藤中跳跃、在缠绕里笃定、在瓜叶背后铿锵、在繁密中间清透,在弯曲时有刚直,在刚直处有柔韧……

守道守心:

世人狂乎“瓢者”狂?

应物斯感,画笔赏心,水墨丹青中间形诸舞咏过后,“山人”移驾阳台。泡茶、焚香、削苹果,张锡杰与记者谈起艺道。

“我自己的艺术之路,那就是‘守道,守护自己的心灵家园。”谈起从事教职与国画艺术三十余载经历,张锡杰这般自陈。

上世纪九十年代,身为教职的张锡杰每月工资只有120多元,“300元一刀的六尺宣纸十余天便用尽。技近乎于道,技者匠石运斤断垩,油翁飞油穿孔;技精于勤,道存乎真。我作画经常一气呵成,不满意的、不能直达心灵的、情绪不饱满的随手就撕掉”。

“我画罗汉竹,‘一百罗汉竹为题,概数也,实乃近三百纸也。”张锡杰道。

张锡杰注重气息,室内大小所用无不经他亲手挑选、布置。记者信手转动其葫芦摆设的位置,张锡杰笑说:“屋内的布局一经摆动就得再调整,气场就变了,一事一物都是有气息的,气不对就没法作画。”

采访期间记者观张锡杰作画。张锡杰凝神而视,挥笔而下,手腕刚劲,臂力刚直,笔下生风,意象铺张扬厉。

因心生好奇,记者在旁取出手机。

“咔嚓”一声,拍照声起,张锡杰手头便是一顿。

“画时已入‘境”时,感情全都倾注在画面上,有一丝之扰,都犹如一声炸雷。”张锡杰解释。

专注作画多年,张锡杰专心难扰。

吴冠中、崔子范、沈鹏、钱绍武、邵大箴等大家,对张锡杰的画高度赞赏,但张锡杰从未为自己办过一次画展。

“布衣出身,依旧布衣。”从事绘画及教学工作三十几年,张锡杰未曾加入任何美协、画院。早在上世纪八十年代末和九十年代初,张锡杰便先后几次拒绝了外地美术院校“任官”的邀请。

“世间有更大的追求和道统,我不想浪费自己。”谈起几次人生选择,张锡杰心志如初,始终认为案牍劳形之下艺术本真便要受损,大道正统面前浮世虚职相形见小。

看完作画,记者与张锡杰回到阳台,张锡杰拿起一只苹果削皮。

“坚守痛苦吗?”

张锡杰刚要抬首回答,刀已削破手指。

“‘守道不痛苦,我做事情比较专一,专心‘守道是种愉悦。人专心为一事,心就会定。”

话虽如此,张锡杰的痛苦并不少见,常有人看到张锡杰的一幅裸体画就要大惊小怪。“某某某已是主席,某某某已为院长。”几十年喧嚣之声不绝于耳,近耳顺之年的张锡杰无以作答。”

采访结束后,某次短信问好,张锡杰说要午睡。

原来前一天夜里三点钟,张锡杰突有灵感,起床挥毫作画。等到一幅“地涌金莲”收笔,“山中不知日月长”已是上午九点。

“经常连续作画五六个小时,画起画来什么都忘了。”

“孰狂?瓢者狂?世人狂?”张锡杰的“守道”听来复杂,说来也简单。简单里说,那就是“不闻窗外事”。

“大瓢”的宇宙意识与生命境界

张锡杰将自己叫做“大瓢”。

山东友谊出版社总编辑丁建元在给张锡杰的画集序言中这样写道:“‘大瓢者葫芦也。葫芦饱满多籽,籽多自然蕴涵着无限生机,葫芦自足,自强,自成宇宙。剖体成瓢,作为容器,可实可虚,实则虚,虚又实,它又意味着胸怀的开敞和对世界的接纳。”

宇宙包容万物和孕育生命。创造从不是没有来源依据、基础根基的肆意创新,张锡杰认为国画艺术的灵感和创造应该安放在自然的宇宙中间、传统国学的“文化宇宙”中间。

对诸如中国古代的“天道”文化,佛学教义中的“色空”观,及西方现代艺术理念等,张锡杰均有涉猎并会悟颇深。

山东师范大学文学院文艺学教授、博士生导师杨守森评价张锡杰的画作,“一点一画、一枝一叶,力抵生命之本根,灵性蓬勃,且整体上呈现出凌空高蹈之神采,幽深旷远之气韵。”

何为写意?写意不过就是写自然;如何写意?丁建元形容张锡杰:“非激情莫可为之”。

揣摩张锡杰的葫芦就可窥其中“激情”一二,葫芦张锡杰笔下藤蔓筋络如索,瓜须铁丝银钩,葫身则硕大饱满,沉沉悬垂,气势夺人。真真像是个个能跳到你手上往下砸,又像是费力也撕扯不下来。

张锡杰有一幅数米长的画作,全图用黑墨点缀,由一个点开始,墨尖一摁一提,即是一笔,整幅作品竟只是一张宣纸和几万只蝌蚪一样的“小标点”。

“蝌蚪”纷繁游走,像是天上的星斗,也像是遥远的人类起源;像是生命在游动,像是生机勃勃,也像一个巨大的漩涡。

这幅画张锡杰一气呵成,整整画了六七小时。

“宇宙所在,多不嫌满,少不嫌空。”张锡杰精研国画创作三十余年,不断精进,根据自己的个人思考,提出“宇宙意识”创作理论。

中国传统文人画事,精神传承多与“损之又损”“大象无形”的老庄之道有关。讲究删繁就简,以少胜多,计白当黑。体现于花鸟画创作,便是“折枝章法”或“折枝思维”。

在张锡杰看来,笔墨精神仅仅以繁简论之,终系皮毛。

“用白,亦非表面形式的留白面积,而是画面唤起的人的精神空间的大小。也就是说,画意之多少,画境之高低,并非取决于表面形式的繁与简,而是取决于对宇宙时空的整体把握。”张锡杰将艺术创作的最核心责任归结为“直指本心”与“精神空间大小”,将大写意上升为“宇宙意识”。

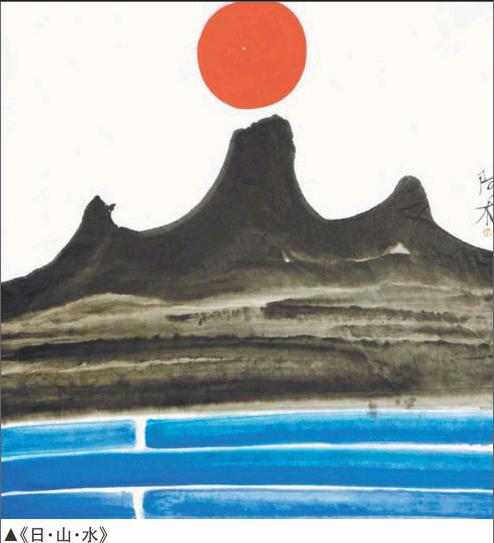

在张锡杰的创作中,“宇宙意识”随处可见,比如他的《深秋》,他的《福禄·图腾》,他的《黄金瓜》、他的《葡萄沟小象》,他的“小蝌蚪”……这些画作里,张锡杰不重简而重繁,四处浓笔重彩,点线充盈,色块满溢,但因出之于“宇宙意识墨象”,给人的感觉却是空灵剔透,旷远磅礴。

老子言,“有物混成,先天地生。寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母。……人法地,地法天,天法道,道法自然。”

与其说张锡杰在守国画的“道”,不若说他在守内心的“道”,守内心的星空宇宙,将生命境界用丹青笔墨释放在了画笔之间。