板块周期“叫板”马氏运动训练分期理论

——基于科学史的释疑与讨论

胡海旭, 佟 岗, 刘文武, 沈 政, 杜长亮

(1.南京航空航天大学体育部,江苏南京210016;2.河南师范大学体育学院,河南新乡453007;3.河南大学体育学院,河南开封475001;4.吉林体育学院体育人文学院,吉林长春130024)

板块周期“叫板”马氏运动训练分期理论

——基于科学史的释疑与讨论

胡海旭1, 佟 岗2, 刘文武3, 沈 政4, 杜长亮1

(1.南京航空航天大学体育部,江苏南京210016;2.河南师范大学体育学院,河南新乡453007;3.河南大学体育学院,河南开封475001;4.吉林体育学院体育人文学院,吉林长春130024)

通过对运动训练分期及其相关理论的科学史梳理,认为:运动训练分期理论起源于人们对日常生活规律的启迪,马特维耶夫在此基础上汲取苏联组织形态学的一般系统理论建立传统运动训练分期理论,但因偏重方法论导致在实践中“解谜”效率不高,进而招致诸如板块周期的提出与批驳,并出现训练分期理论的早、中、晚期之争。提出:现代运动训练分期理论更应吸收一般系统论的最新研究成果,借助多学科理论与方法向具体、特质性系统的运动训练分期理论发展。

运动训练分期理论;板块周期;组织形态学;一般系统论

Author’s address1.Department of Physical Education,Nanjing University of Aeronautics and Astronautics,Nanjing 210016,China;2.School of Physical Education,Henan Normal University,Xinxiang 453007,Henan,China;3.School of Physical Education,Henan University,Kaifeng 475001,Henan,China;4.School of Sports Humanity,Jilin Sport University,Changchun 130024,Jilin,China

“板块周期”或“板块训练系统”是20世纪80年代由Verhoshansky对训练分期理论的质疑提出的,它曾被视为一种相对于传统马特维耶夫(以下简称“马氏”)分期理论的另一训练理念。支持板块训练系统者指出:传统分期理论中的一个重大缺陷在于无法适应多赛制的训练要求。由此,引发的批判声肇始于1990年,并于1999年全面爆发[1]。事实亦如此,20世纪90年代开始[2],竞技体育商业化发展导致大部分体能类项目比赛的数量、形式、规模等与20世纪六七十年代相比都发生了巨变,由于当下眼球经济对上镜频率的高要求,导致原有的训练和比赛年的周期安排被急剧切分。事实上,正是商品经济影响了传统的训练和比赛的时空结构,而对于苏联坚持以辩证法和唯物史观(即经济史观[3])为科学指导思想的学界而言(当然也包括运动训练理论界),着实直指了基于年度周期背景中建立起来的传统马氏理论的根本症结,全面论战由此铺开。反对者的早期代表Verhoshansky于1970—1980年提出“板块训练系统”,后期代表人物Issurin系统地提出了“板块周期”。本文基于这场论战逐渐消退之际,试图从科学史的内外史2种进路,对运动训练分期理论的缘起和发展进行剖析,以厘清其科学本源和历史真实。

1 运动训练分期理论的起源

据考证,传统训练分期理论也并非马氏一人独创。周期最初是用来描述太阳光的照射特征[4],并由此引入运动训练活动中。事实上,后期人们也发现,根据人体内部生物节律将训练按昼夜(日)、月、年进行分期,同样符合人体的能量需求和营养管理的科学规律,譬如人体中的褪黑素晚上睡觉时上升,且在晚上睡觉时,空腹期的生长激素会刺激脂肪酸燃烧身体成分[5]。此外,夏季人体机能异常活跃,冬季却趋于稳定等[4]。这些早期的观念为训练中进行长短分期变换的方法奠定了思想前提。不仅如此,早在公元2世纪的古希腊,著名科学家Philostratus在其著作《体操训练手册》中就记载了公元前2世纪(或更早的公元前5世纪)的训练分期思想,此时的人们在参加奥运会之前,先要进行10个月的准备训练,赛前1个月再到伊利斯城邦集训,集训期间主要以4 d一个单元的小周期有序安排小、中、大负荷的训练[6-7]。

20世纪初期,运动员只在赛前才进行为期几周的训练,如Butowskik于1910年曾写道:“我们已将训练延长至5~6周,并意识到运动员的参赛能力不会在1周见效或突然提高。”Murphy在1913年也建议:“各类项目的运动员最多只需进行8~10周的训练,不需要更长时间。”[8]直至1917年,Kotav才正式提出延长训练时间,训练时间长导致周期长,因而需要训练组织和分期管理训练过程,由此提出了“一般健康体能阶段、肌肉专门训练准备阶段和专项化阶段”3个分期。1930年,芬兰的Pihkala进一步提出了“负荷与休息应适当间隔、初期以大负荷量低强度开始,而赛前相反”等周期安排原则,他将年度周期分为准备期、春训期、夏训期、间歇期。其中,准备期主要发展肌肉、心血管和呼吸系统的健康能力,春训和夏训期集中动作技能训练并逐步参加一些适应性比赛,间歇期停训[8]。事实上,即便是这种朴素的年度周期训练理念,直至20世纪40—50年代才为人们所普遍接受[4],而人们将这种训练理念转化为训练理论更晚。

2 传统运动训练分期理论创立及其科学背景

全面建构运动训练分期理论的创举,是马氏于1964年在其著作《运动训练分期问题》一书中完成的。1975年,该书的英译版才正式由东方传入西方。1977年马氏经典著作《运动训练原理》一书问世,正式确立了马氏及其运动训练分期理论的科学地位和国际影响力。冷战虽然使得以苏联为首的东方集团与欧美西方国家的科学交流中断,但无碍于重要客观规律的发现,正如怀特海所言:“像科学史教导我们的那样,非常接近于建立一个正确的理论与掌握它的精确应用,是两件截然不同的事物。重要的问题以前都有人提到过,但他未必就是发现者。”[9]我们认为,马氏之所以提出与西方还原论截然不同的、关注整体性的运动训练分期理论[10],与其所处的计划经济时代社会模式分不开。其思想很有可能受到苏共领导人、苏俄科学家和哲学家波格丹诺夫(1873—1928,1899年毕业于哈尔科夫大学医学系)的影响,尤其是在《组织形态学》著作中对系统哲学与系统科学意识[11]的阐述。当时,在世界上这种系统论思想是空前的。尽管如此,这一颠覆世界观的系统哲学思想在当时的历史条件下却未受到广泛重视。原则上波格丹诺夫所采用的经验概念,是经验批判主义的创建者恩斯特冯赫和阿芬那留斯提出的,因此遭到普列汉诺夫和列宁的强烈批评[12]。

“事实上,在苏联社会主义建设中,关于社会进程的思想正是基于组织形态学而构建的。1921年,波格丹诺夫的《组织科学与经济的计划性》报告,正式揭开了首届全俄科学组织生产劳动倡仪者代表会议的序幕,并对制定国民经济平衡模式作出了贡献,而苏联中央统计局研制的著名自由平衡方案,也都是基于波格丹诺夫研究而提出的[13]”。在苏联全国一盘棋的社会主义体制中,马氏关于竞技体育理论的研究,也有较大可能携带了组织形态学理论的“基因”。直到60年后的贝塔朗菲才正式向世界宣示这种超前的系统组织学思想。具体而言,1968年《一般系统论》的问世,正式引起人们对系统科学的普遍认可和重视,也在此错误地将贝塔朗菲公认为系统论的创立者[14]。

波格丹诺夫和贝塔朗菲均因作为生物学家的个人经验,对生物学内的一些问题惯用机械分析方法,使其碰到了无法解决的矛盾。于是他们意识到,由各部分组成的整体里存在着要素的整体联系,组织性是自然界的根本特点[13]。20世纪七八十年代,在马氏奠定传统分期理论的科学地位之后的一段时期,“无论是在苏联,还是在西方,对控制论和系统思想谱系的深入探讨均聚焦于对组织形态学的兴趣上”[12],因此,许多学者认为组织形态学是一般系统论、控制论,甚至耗散结构理论的先驱。无独有偶,1979年马里奥·邦格的《系统的世界》也相继问世,反响巨大,这也更加巩固了系统、科学的国际声誉。马氏理论顺应了时势,且快人一步,更因其领先时代潮流的系统科学特性而名声大噪实属必然。即便是当今,不断发展完善的系统科学依然为各行各业所重视,而在科学研究和应用中占据一定地位。由此可知,20世纪六七十年代运动训练理论与实践界对马氏分期理论趋之若鹜又充满疑云的现象乃科学与历史之“常态”。

3 传统马氏分期理论的固有缺陷与面临的挑战

马氏所处的时期无论是组织形态学,还是一般系统科学等,原初都试图 “研究有普遍性的、系统的特性”,即讨论所有类型系统的共同概念、原理、模型以及不同类型系统的同构性[14],导致他主要“在宏观考察一般发展趋势的基础上,根据对竞技运动实践发展的科学预测,系统地组织有关的研究,按照分化与综合系统性交替的学科发展一般规律性”[15]。正如诺贝尔奖获得者H·A·西蒙所言,“一般系统论难免由于缺乏切实的科学成果而夭折”[16]。俄罗斯和乌克兰的学者也同样提出马氏传统的运动训练学缺乏训练实践指导能力[17]而面临挑战。事实上,马氏运动训练分期理论是以田径、游泳、举重等运动项目为研究对象,以当时条件下的赛制和相对低下的科学技术水平等十分局限的系统为参考建立的一般系统理论。由此,试图借以描述所有系统的规律注定会遭遇挑战,因为“我们已知的所有系统或者已知所有的大系统都是很少数的一些系统,导致这个理论只发现了很少内容”[16]。

20世纪90年代初,马氏运动训练分期理论乃至整个马氏运动训练理论就遭到批驳与反对,其中,以马氏的苏联国立中央体育学院同事Verhoshansky[15]为代表。1998年Verhoshansky发表论文《“分期训练理论”在高水平竞技运动中的中止》[18]宣告论战全面展开。20世纪90年代以Verhoshansky为代表,近期则以Issurin为代表的反对者,提出“马氏传统分期理论”的缺陷主要集中于以下几点[2,18-21]:①缺乏生物学基础,只注重一般教育学和方法论。由此导致方法原理简单,纯理论化而缺少客观基础,训练方法原则缺少实践的支持。②忽视生物适应性规律,竞技状态理论缺乏科学研究依据。具体而言,马氏分期是简单模仿Letunov和Prokop提出的关于运动员竞技状态提高的生物学适应规律(Letunov观点为“提高训练水平—竞技状态形成—竞技状态消退”,Prokop观点为“适应—最佳竞技表现—再适应”[18]),它们均已失去科学依据而陈旧过时。③随着现代高水平竞技运动的发展,与运动成绩相关的各种因素已远远超出传统分期理论范围。④传统分期在实践中表现的具体症结表现为:多种能力混合训练而产生的低训练刺激、生理反应的冲突与矛盾、过度疲劳的积累、无能力参加多站比赛等。⑤包括Verhoshansky在内的诸多反对者认为,传统分期仅适用于初学者和业余运动员,但不适合高水平运动员训练。其中,①②③条多为20世纪的观点,④⑤条是21世纪的主要反对观点。

马氏本人早就料到分期理论并非终极理论,还有待完善。其中,最为显著的是他在20世纪90年代初期,提出应补充考虑项目特点和运动员的训练个性化问题[22]。一般系统论的初衷亦即忽视个性提炼一般特征,随着系统科学的发展和运动训练实践的检验,马氏后来也觉察到一般性理论的先天不足,但显然这项工作不是他个人能完成的,这也为该理论的发展预设了一定的发展空间,而理论争鸣也是他预料的。然而,在遭到反对的同时,一些支持者或中立者则表明了不同的态度和观点。

(1)认同马氏是运动训练分期理论之父,但不同时期人们对分期理论的界定不尽相同[4,19,22-24]:①1964年马氏定义为,将整个多年和年度赛季划分为更小周期和训练循环,即准备期(一般训练阶段和专项训练阶段)、竞赛期(赛前和主要比赛期)和过渡期,由此形成的相关训练理论与方法体系;②Kraemer和Hakinnen定义为,通过有计划的间歇期,波动安排训练负荷,以促进恢复,挖掘更大的运动潜能;③M ike H.Stone定义为,通过变化安排训练量、训练强度和训练内容的逻辑性分期方法,以获得最佳的训练效果;④Stiff定义为,长时段、周期性结构的运动训练安排,以更好调节最佳竞技状态,适时参加重大比赛;⑤T.Bompa和GG.Haff定义为,通过一体化方式,系统、有序地组织运动训练各要素,其目的是适时出现高峰竞技状态;⑥Anthony Turner定义为,根据运动员竞技水平、赛季赛事的日程,优化竞技能力训练的策略。其主体内容是一般训练向专项训练的递级转换、消除运动疲劳、改变负荷安排;⑦以Nick W inkelman为代表的美国AP团队2012年定义为,分期理论主要由以下两部分组成:一是各划分阶段,多年周期(≥4年)、竞赛期大周期(≤1年)、单个训练周期或板块(3~4周)、中周期的结构小周期(1周)、小周期的结构单位(小时或分钟);二是周期性负荷变量,包括训练量、训练强度、总负荷、负荷监控。其目的是减少过度训练引起的运动疲劳、适时调控竞技状态、优化一般训练和专项训练的结构、个性化安排训练阶段。综合而言,除了马氏当初在界定时重点关注分期的划分阶段之外,后来者主要关注分期的原理和目的。

(2)提出运动训练分期理论的科学基础包括[23,25]:①Selye于1936—1974年提出的全身适应综合征(GAS);②Yakovlev于1975—1977年提出的单因素理论或“超量恢复”学说,它是GAS的一种简化因果关系表达形式;③Banister等于1975年前后提出的“负荷-效应”(impulse-response,IR)模型。

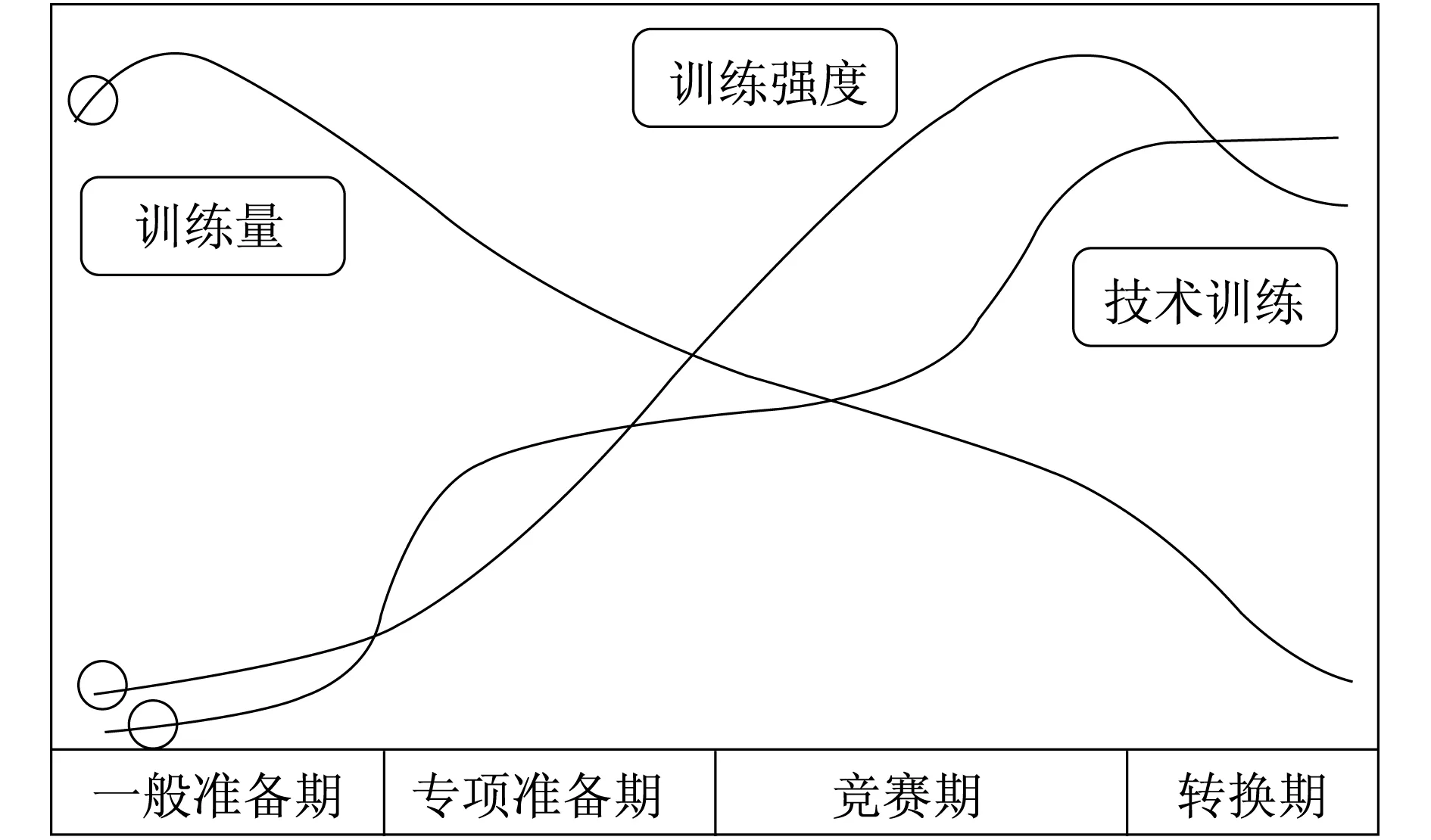

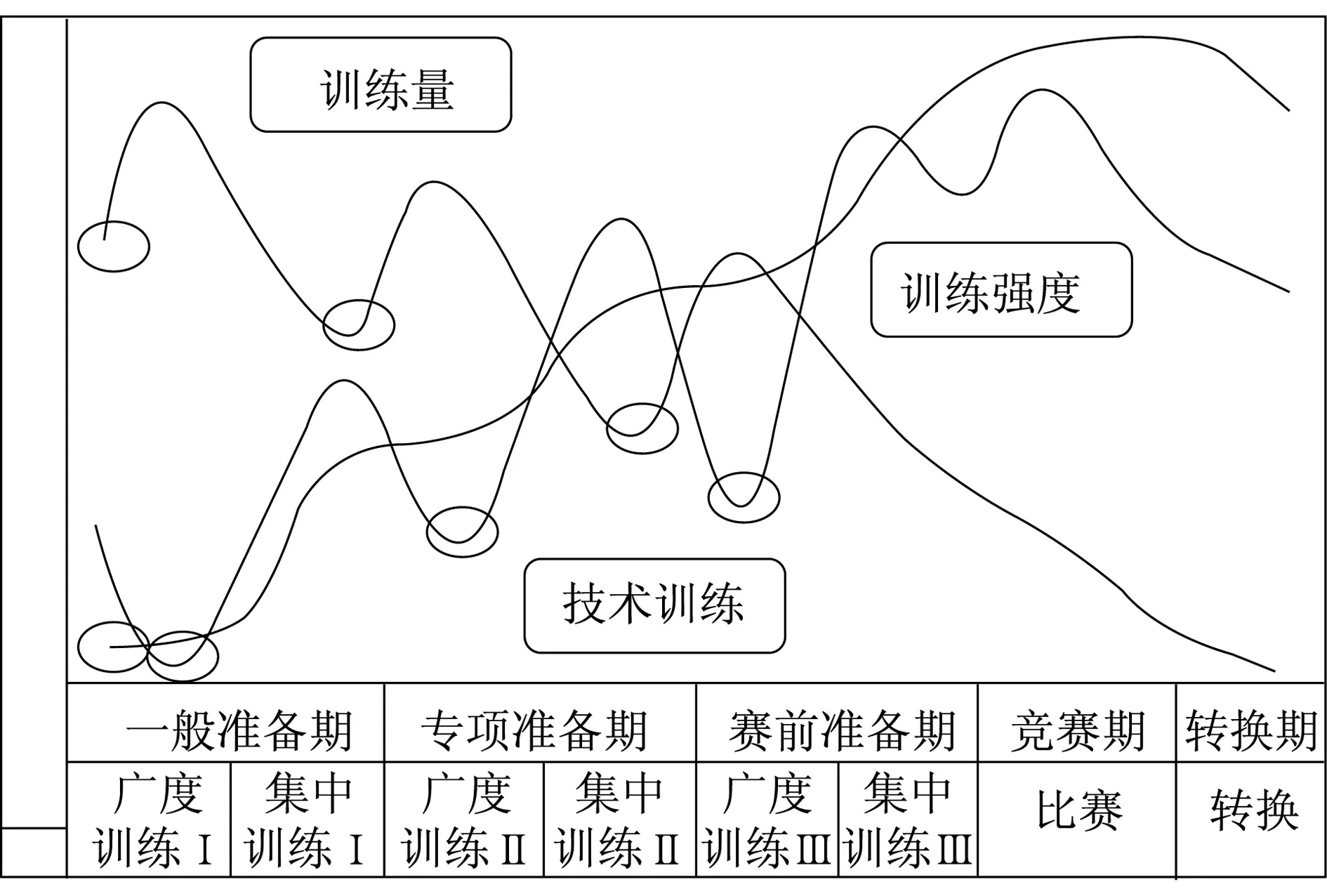

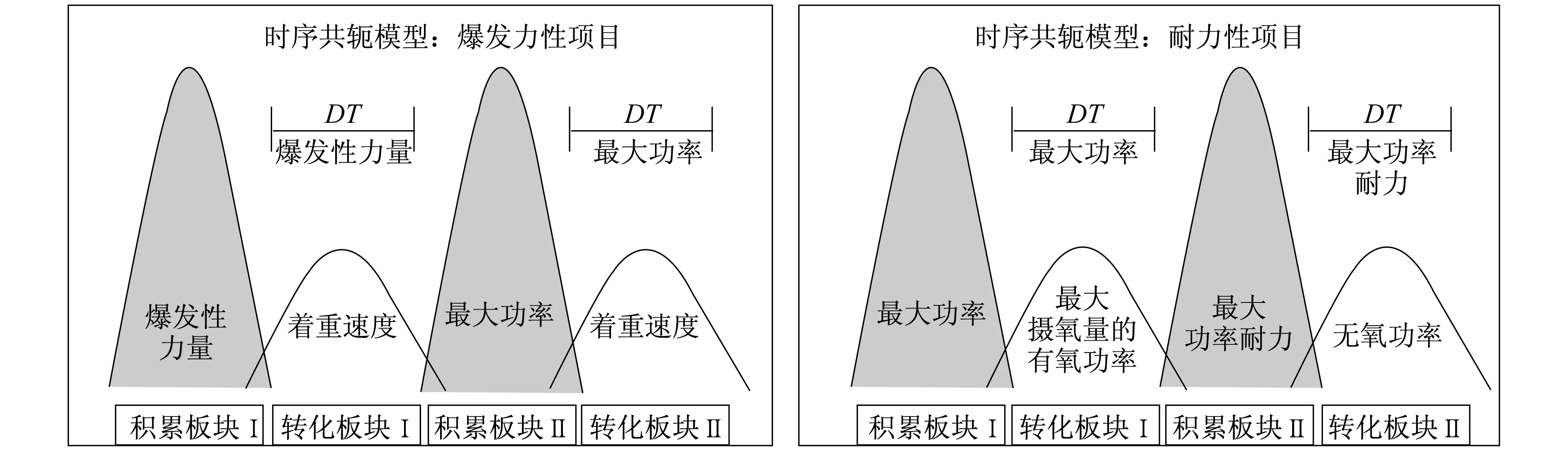

(3)将分期理论进行历史阶段性辩证认识,以马氏经典理论为起点发展为 3 个流派[24,26]:以Mateveyev、Bompa、Bompa和Haff为代表的“早期传统分期模型”(图1);以Poliquin、Baker等、Stone等为代表的“中期波浪分期模型(图2);以Verhoshansky和Stiff、Bondarchuk、Issurin为代表的“晚期时序共轭分期模型”(图3)。

3种分期模型的不同点在于:①早期传统模型主要是线性变化,根据参赛时间表和适应与恢复模型设计1~3个高峰竞技状态,同时发展技术、心肺能力和力量素质,因此分为一般准备期、专项准备期、竞赛期和转换期;②中期波浪分期模型主要是非线性波动性,以每天、每周、每阶段为分期,频繁地变换训练量和训练强度,以一般准备、耐力训练、心肺能力、代谢能力为分期特点的一般广度训练,和以最大力量、最大功率、最大力量耐力、最大功率耐力为主要内容的集中强度训练相融合,主要由累加小周期,大、小强度的训练日组成[27];③晚期的时序共轭模型即板块周期,源自连续系统的耦合原理,主要由积累板块、转化(补偿恢复)板块、实现板块组成。主要特征是高度专项化,单向集中地安排训练负荷,以避免混合训练导致混乱的效果[19]。以Istvan Balyi和Nick W inkelman等为代表的中立者认为,对于11岁之后的运动员,长期的运动训练组织应将3种分期模式相结合。任何模式的分期均存在一定的局限性,应综合、辩证地对待。

图1 早期马氏传统分期模型Finger 1. The Matveev’s Traditional Periodization Model in Early Time

图2 中期波浪分期模型Finger 2. The Undulating Periodization Model in M iddle Time

图3 晚期时序共轭分期模型Finger 3. The Conjugate Sequence of Periodization Model in the Late

4 板块周期与传统训练分期理论的对比评析

马氏经典运动训练分期理论一经提出,不久便掀起正反两方面的轩然大波。理论争鸣愈发激烈,也从侧面说明该理论触及到了实践中的某些“真理”,也愈发彰显其指导的实践价值和重要性。马氏身处一般系统论的重大突破期,彼时与此时相比,无论是系统科学自身,还是运动训练实践都已相去甚远,系统科学已然经历了“老三论”(系统论、控制论、信息论)、“新三论”(耗散结构论、协同论、超循环论)和“又三论”(突变论、混沌论、分形论或其他别的论,如自组织论、复杂适应系统论等等)[14]的演进与发展,当前,也已步入复杂性系统科学时期。基于“一般系统论的研究对象就是复杂系统的一般性质和共同规律”[28]的认识而言,分期理论在遭遇实践中更多难题而无法顺利“解题”时,其研究视野向复杂性扩展是大势所趋。原初或以一般系统论为基石的马氏分期理论,由于将精力过于集中在解决运动训练科学的方法论问题上(这是一般系统论的缺点之一[14]),而最终导致在运动训练实践中的“答题”和“解谜”效率的大打折扣。理论需要与实践相结合,而用实践检验理论的常识引发人们对马氏理论的质疑与批判亦在情理之中。新旧理论的更替与否,只有借助科学哲学方可客观公正。

本文引用库恩的“范式”革命和拉卡托斯的“科学研究纲领”试做检验。根据前文论述,我们认为马氏经典运动分期理论的“范式”和“纲领硬核”是长期系统性(整体化)、分期、变量负荷、促进恢复、适时调控竞技状态。由此,马氏提出运动训练活动需要哲学、方法学、社会学、心理学、运动史学、美学、伦理学、运动生物学(解剖学、形态学、生物物理学、生物化学、生理学)、运动医学(损伤与康复学)、运动计量(测量)学等多学科,多系统研究[6]。所谓传统理论,试图总结了各系统的一般性规律;所谓中期非线性分期模式,与马氏传统模式相比,其变量复杂化,波动更加非线性化,但主要变量的总体趋势并无改变,强调在波动中调整,由此也扩展了传统分期理论的实用范围,对传统模型进行了有效补充;所谓晚期板块系统或板块周期则“另辟蹊径”,试图使“整体性”完全碎片化,不再遵从传统分期的“大趋势”,进而提出“科学家已在不同的世界工作”或“新旧范式存在不可通约性”。

整体观与分析观的确是2条科学进路,当初马氏理论的思想或正是源自波格丹诺夫分析向整体转换的组织形态学思想,但就系统科学哲学而言,还原论的科学统一目标未达到,一般系统的科学统一的目标也没有达到,能达到的是多学科的整合[29]。板块系统或板块理论的早期提出者Verhoshansky擅长生物力学研究和力量训练。他最为著名的研究是“快速伸缩复合”(国内原名“跳深”练习)力量训练,而在公然驳斥马氏理论之前,即20世纪80年代提出“板块系统”之前,其主要研究短跑和十项全能的专项力量训练。后期如2009年提出耐力跑项目的专项力量板块系统训练,2011年提出的专项力量训练中亦论及板块系统方法,它们都是针对力量训练提出板块系统或板块周期的;同样的反对者Issurin早期的研究也是最大力量训练[30]、振动与爆发力训练[31]、速度训练[32]。近期,Issurin较有成效的研究,也主要集中于耐力和爆发性项目的专项素质训练上。根据板块周期反对者的主要著述可见,板块周期的主要研究对象首先是力量素质,其次是耐力和速度素质。

马氏传统训练分期理论的研究对象,则是包括运动素质子系统在内的功能目标:竞技状态。力量、耐力和速度固然是运动素质的重要组成部分,但不仅如此,竞技状态除了包括运动素质间的耦合,还应包括技术、战术、心理等子系统,以及该系统之外更大的社会、信息、科技、政治、经济等系统,这些因素或都是马氏基于一般系统基础上的分期理论企图囊括的。板块周期主张的这种板块化或者积木化方法,不失为“解决复杂系统问题的有效方法”。这一点在其他领域如计算机和产业经济中已有应用。板块周期的另一成功点还在于不再谈论系统的一般性,而选择了系统的特别种类,如力量训练、某一运动素质易被其他素质干扰的特性、板块化单向集中负荷训练产生特别效应等特别的内容,这也着实是传统分期理论所无法解释的。仅仅这些尚难以构成一种新的范式,它们并未指向早期与中期分期训练理论所共有的硬核,而只在变量负荷和局部分期上进行了具体化调整。此外,Verhoshansky和Issurin分别指出“马氏理论依然适用于一般运动员和业余选手”,这样看来,颠覆之说或多为一时之私心,而有被利用之嫌。

我们更为赞同中立者对待运动训练分期理论的早、中、晚期之说,以及兼容并蓄的态度。由于“系统是一切事物的存在方式之一,所以任何事物或规律都可以用系统观点考察,用系统方法描述[33]”。我们认为,以一般系统论为可能性基础的马氏运动训练分期理论,更多地倾向于解决了运动训练实践系统中的方法学和哲学问题,具体的“科学”和“理论”问题则有待后人完善。

时至今日,运动训练中更为重视研究和解决具体问题,正如贝塔朗菲在评论如何推进一般系统论的研究时,特别提到要研究它的“亚类”。运动训练分期理论在得到马氏自身的发展之后,也未曾忽视“体能、技术、战术、心理、智力”等亚系统。“当系统科学将系统划分为开放和封闭系统,或平衡态和非平衡系统时,系统科学发现了系统自组织的许多规律;当系统科学将系统划分为简单和复杂系统时,我们不断地又发现了复杂适应系统的各种规律,并在突出问题上取得新突破[14]”。这些均为马氏传统分期理论的创新发展与完善提供了参考。系统论发展至今,对一般系统的亚类,如简单静态结构系统、简单动力系统或平衡有序结构系统、开放系统、控制系统、自组织系统、复杂适应系统、组织管理系统[12]均值得尝试。板块系统乃是简单静态结构系统的成功典型,对一般分期训练系统进行重新划分后,必定会引起运动训练系统组织理论的新活力,但前提是必须借助跨学科的研究方法,以发现不同现象领域中的共同系统规律。学科交叉与综合是由不同学科的发展规律共性所决定的,跨学科、多系统研究和揭示运动训练规律是未来的必由之路。

5 结束语

运动训练分期理论客观存在,并逐渐为人们所把握,用以指导运动训练活动。得益于苏联的社会、文化和科学背景,马氏首次完成了对该理论的高度概括,无疑是训练科学的一次重大超越。由于当时科学认识的局限,也为后世对马氏分期理论的争论埋下伏笔,其中以板块周期的提出与质疑最为典型。基于此,本文揭示马氏分期理论或产生于一般系统论的科学背景,试图为破解争议,扫清理论认识障碍。不断汲取一般系统论的最新研究成果,是科学认识和发展运动训练分期理论的重要依据。

[1] Koprivica,V ladim ir.Block Periodization—a Breakthrough or a M isconception[J].Sport Logia,2012:8-13

[2] 陈小平.对马特维耶夫“训练周期”理论的审视[J].中国体育科技,2003,39(4):7-10

[3] 钱穆.中国经济史[M].北京:北京联合出版公司,2013:1-5

[4] Pedemonte J.Foundations of Training Periodization Part I:Historical Outline[J].Strength&Conditioning Journal,1986,8(3):62-66

[5] Lehmkuhl M,Malone M,Justice B,et al.The Effects of 8 Weeks of Creatine Monohydrate and Glutam ine Supplementation on Body Composition and Performance Measures[J].The Journal of Strength&Conditioning Research,2003,17(3):425-438

[7] Drees L.Olympia,Gods,Artists and Athletes[M].New York(NY):Praeger,1968:10-16

[8] Pinkala L.Athletics Munick[M].New York(NY):Praeger,1930:31

[9] 默顿.科学社会学[M].鲁旭东,林聚任,译.北京:商务印书馆,2010:10

[10] Nicholas David Bourne.A History of Training Theory and Methods for the Elite Runners Through 1975[M]. American:Proquest,2008:35

[11] 贝洛R,敏三.系统方式——A.波格丹诺夫和L.冯·贝塔朗菲[J].哲学译丛,1986(1):21-24

[12] 刘程岩.A·A·波格丹诺夫的“系统思想”研究[D].广州:华南师范大学,2007:7-10

[13] 苏娜,王雨田.波格丹诺夫《组织形态学》与贝塔朗菲一般系统论的比较分析[J].系统辩证学学报,1995(4):28-32

[14] 张华夏.斑杂破碎的世界还是系统层次的世界[J].系统科学学报,2014(1):1-3

[15] 姚颂平.马特维耶夫的运动训练学术思想研究[J].上海体育学院学报,1994,8(3):47-52

[16] Simon H A.Can There be a Science of Complex Systems[J].Unifying Themes in Complex Systems,2000(1):3-14

[17] 许琦,李昌军.俄罗斯训练学理论研究的现状与热点问题[J].西安体育学院学报,2003,20(1):81-84

[18] Verhoshansky Y.The End of“Periodization”of Sports Training at Elite Level[J].New Studies in Athletics,1999,14(2):47-55

[19] Issurin V B.New Horizons for the Methodology and Physiology of Training Periodization[J].Sports Medicine,2010,40(3):189-206

[20] 张莉清,宋子玉.运动训练分期问题的回顾与研究展望[J].天津体育学院学报,2013(5):436-439

[21] 许琦,黄海涛.对马特维耶夫运动训练分期理论的质疑——维尔霍山斯基的运动训练理论观点[J].中国体育科技,2003,39(4):10-12

[22] Matveev L P.Zur Theorie Des Aufbaus Des Sportlichen Trainings[J].Teorijai Praktika Fizic Kult,1991(12):11-12

[23] Turner A.The Science and Practice of Periodization:A Brief Review[J].Strength&Conditioning Journal,2011,33(1):34-46

[24] Balyi I,Way R,Higgs C.Long-Term Athlete Development[M].Human Kinetics,2013:22-32

[25] Wilson J,W ilson G.Periodization Part I-History and Physiological Basis[J].JHyperplasia Research,2005,21 (1):23-25

[26] Developing Sport Expertise:Researchers and Coaches Put Theory into Practice[M].Routledge,2013:52-60

[27] Peterson M D,Dodd D J,A lvar B A,et al.Undulation Training for Development of Hierarchical Fitness and Improved Firefighter Job Performance[J].The Journal of Strength&Conditioning Research,2008,22(5):1683-1695

[28] 张华夏.斑杂破碎的世界还是系统层次的世界——简评新经验主义和简述系统实在论(一)[J].系统科学学报,2013(3):1

[29] 吴彤.破碎的系统观[J].系统科学学报,2010(1):6-9

[30] Issurin V B,Liebermann D G,Tenenbaum G.Effect of Vibratory Stimulation Training on Maximal Force and Flexibility[J].Journal of Sports Sciences,1994,12(6):561-566

[31] Issurin V B,Tenenbaum G.Acute and Residual Effects of Vibratory Stimulation on Explosive Strength in Elite and Amateur Athletes[J].Journal of Sports Sciences,1999,17 (3):177-182

[32] Issurin V B,Kaufman L E,Tenenbaum G.Modeling of Velocity Regimens for Anaerobic and Aerobic Power Exercises in High-Performance Sw immers[J].Journal of Sports Medicine and Physical Fitness,2001,41(4):433-440

[33] 许国志.系统科学[M].上海:上海科技教育出版社,2000:123

Does Block Periodization Challenge Traditional Periodization Training Theory?—Discussion Basedon History of Science

∥HU Haixu1,TONG Gang2,LIU Wenwu3,SHEN Zheng4,DU Changliang1

The study summed up the scientific history of periodization and its related theories.It holds that the traditional periodization theory originates from the inspiration of the laws of people’s daily life.Matveyev thus founded the traditional periodization training theory after absorbing the general system theory in the work of Histomorphology in the former Soviet Union.However,there appeared the criticism from block periodization and debate over the early,m id and late periods on this theory ow ing to its stress onmethodology.The study proposes that the modern periodization training theory should absorb the latest research results from the general system and develop the theory to a more detailed and systematic direction w ith characteristics,w ith the aid ofmulti-disciplinary and methods.

periodization training theory;block periodization;histomorphology;general system theory

G808.1

A

1000 -5498(2015)03 -0050 -06

2014 -10 -13;

2014 -12 -29

江苏省博士后基金资助项目(1402039C);南京航空航天大学自主科研课题(1016-YH14042)

胡海旭(1983 -),男,湖北黄冈人,南京航空航天大学讲师,博士;Tel.:(025)84892463,E- mail:hhx100000@163.com