检察官张飚洗冤档案

呼东方

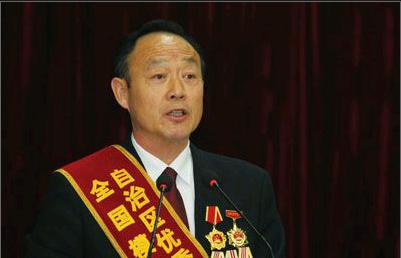

两年前,当“向张飚同志学习”几个大字出现在新疆石河子检察院的大屏幕上时,张飚却感到有些恐慌。

但事实是,如果没有这位基层检察官六年时间的不懈坚持,张高平叔侄的冤案能否平反就很难说了。

“我就想通过什么渠道,能使立法机关更加完善。”这是一位基层检察官的呼声。

初遇张高平

张飚1951年出生,是“兵团二代”。性格温和,行事谨慎而认真。1980年进入石河子检察院工作,一干就是三十年,始终是基层检察官。

2004年,当他从石河子检察院渎职侦查局被调到相对边缘的监所检查科时,他是欣然接受的。“这是领导照顾我年纪大了。”他说。

这似乎是一种不成文的惯例,科室里六个检察官,三人已临近退休,平均年龄50岁左右。时年53岁的张飚也自认为他待的是一个轻松的岗位。

从2007年开始,张飚成了石河子监狱的驻监检察官,日常工作就是处理监内犯罪、解决监犯申诉。按规定,驻监检察官应长期驻守监狱,但由于受当地条件限制,当地检察院对石河子监狱采取的是巡监的方式。张飚每月去监狱巡视五次左右,查看犯人的劳动场所、生活保障和学习情况。

石河子监狱关押的大多是来自全国各地的重刑犯人,这些罪犯80%作案地点都在外省。张飚驻监不长时间,就在犯人中有了不错口碑。一位监狱负责人说,“很多监犯,尤其是年龄较大的,都会点名要见张检察官。”

张飚第一次见到张高平,是在2007年夏天。当时,石河子监狱的监犯正在“引额济克”工地上干活,张飚前往巡视,一个狱警向他反映,有个犯人不服改造,让他帮忙稳定犯人情绪。这个犯人就是张高平。

在工地临时搭建的办公室里,张飚见到了张高平,没想到,这个犯人的第一句话就让他愣住了:“我不报告,因为我不是犯人。”

与张高平接触了仅仅半小时,张飚就发现这个犯人与其他的犯人不一样。

原来,2003年5月18日晚九时许,张高平与侄子驾货车去上海,因为好心顺路搭载了一个同村的女孩,卷入了一起“强奸致死案”,从此锒铛入狱。张高平在给张飚的表述中,完全颠覆了法院的判决。“他说得有理有据,不偏激,不谩骂。”张飚回忆说。

半小时的谈话是在张高平“讲着讲着痛哭流涕”中进行的,张高平给张飚看他胳膊上被烟头烫伤的痕迹,讲他被刑讯被错判的经过。

张飚凭感觉判断,这个犯人需要帮助。让他写个申诉材料,并告诉他这是他应该享有的合法权益。他从张高平的眼神里看到一种强烈的期待。“如果我不管,他在监狱里会更焦燥,会对监狱的管理秩序造成很坏的影响。”

温和的张飚默许了张高平不用背诵犯人“行为规范”,也愿意认真听他的申诉。张高平在给大哥张高发写的信中说:“我遇上包青天了!”

六年申诉路

第一次面见完张高平后,张飚按照正常程序把张高平的申诉材料寄往了浙江省高级人民法院,却始终没有回音。张飚每次去巡查都会问张高平有没有回复,还需不需要再上诉。

2008年,张高平在监狱里点名要找张飚。这次他告诉张飚,自己无意间在2008年第13期《民主与法治》杂志上看到了一起案件,一个名叫马廷新的“杀人犯”,服刑五年后被无罪释放。这起发生在2002年的灭门血案,凶嫌认定过程并无人证物证,只有测谎仪认定、足迹鉴定以及马廷新在一名叫袁连芳的同室监犯的诱导下写下的“自首书”。法院认为证据不足,判无罪,检察院抗诉,如是往复,终获无罪释放。后来,马廷新说自己的“认罪书”是“牢头狱霸”袁连芳逼着写的。

令人称奇的是,在张高平叔侄俩的判决书中,也出现一个叫袁连芳的“证人”,其中第25条证据称:“同室犯人袁连芳证言证实被告人张辉(张高平的侄子)在拱墅区看守所关押期间神态自若,并告知其曾从老家搭一女子到杭州,在留泗路上强奸,他不是故意杀死被害人,而是因为女子的呼救,他卡脖子时不小心将女子掐死。”

这一细节,引起张飚的高度重视。他反复比对判决书和杂志内容,发现这两个“袁连芳”确实一字不差。“张高平叔侄案件中对被害人的DNA检测已经证实与张高平、张辉的不符,判决书中列举的26条证据中,25条都是间接证据,惟一的直接证据只有袁连芳的证词。如果这个袁连芳就是马廷新案中的袁连芳,他的证词可能就是假的。”

张飚立即通过正规渠道给浙江省检察院邮寄公函,但连续邮寄了五六封,都是石沉大海。起初是寄平信,没回复;他又寄检察院机要文件,还是没有回复。对于那段时间的煎熬,张飚只用了一个简单的词:等待。

张飚曾查到他邮寄到浙江的机要文件投递单上签收人的电话,打了过去。张飚的同事魏刚说,打电话时,一向斯文谦和的张飚忽然脸涨得通红,说不出话来,似乎对方说了什么不客气的话。他抢过电话,听到对方说:“我们不可能办错案。”

这次不愉快的通话后,他们决定重新提审张高平。2008年12月31日,在石河子监狱三监区办公室,张飚、魏刚再次细细追问张高平,并反复核实所有证据。最终他们认为,如果证实张高平案和马廷新案中的袁连芳是一个人,就可以推翻判决。

张飚首先到全国公安人口信息查询系统查证,结果全国登记人口中,符合“浙江省杭州籍”、“男性”、“有犯罪记录”的“袁连芳”仅有一人。

张飚通过公安机关的网络,把袁连芳的大头像调出来,然后想方设法反复多次,才通过河南浚县检察院监所科的田科长找到马廷新。“那个田科长很热情,我给他也寄了一份大头像,请他去找马廷新辨认,马廷新一眼就把袁连芳辨认了出来。”

证实了马廷新案与张高平案中的袁连芳就是同一个人时,张飚和魏刚都是瞠目结舌。张飚说,“我们由最初的兴奋变成了沉重,甚至有些害怕,因为任何一个清白的人,都有可能因为这样的人物存在而被判刑。”

退休不停步

虽然有了足够的证据材料,但案件的重审必须要由浙江方面启动。自己即将退休,张飚焦急地看着时间一天天过去,他将为张高平申诉成功作为退休前最应完成的一项工作。

一个偶然的机会,张飚在《检察日报》上看到一篇对浙江省人民检察院检察长陈云龙的专访,他觉得这个人的执法理念非常先进开明。于是,他打破了自己恪守多年的“组织程序”,以个人名义给陈云龙写了一封信,希望这可以引起对方注意,启动重审。

“我没跟他提袁连芳,我只说张高平这个案件存在非常多的疑点,希望能够引起你们的重视。当时我已经58岁了,还有两年就要退休,退休之前想说这个事,希望引起领导的重视。”在这封信中,张飚还将张高平叔侄案件中证据上存在的一些问题,附在了申诉材料里面。申诉材料里还有张高平的申诉。

这封信发出后,张飚给浙江省检察院控申处打了电话,得到了浙江方面的正面回复,说信已经收到了,根据工作程序,已经将有关材料移送到省高院。“后来他们也主动打了一次电话过来,说已经将你送来的有关张高平的申诉材料,移交到浙江省高院立案庭。后来又没有信息了,这时候我就退休了。”

张飚刚退休,就接到张高平哥哥张高发的求助电话。这些年,张高发一直在为弟弟上访,四处碰壁,就想要放弃了,张飚劝他“要坚持下去”,并建议他去找马廷新的代理律师朱明勇。

2011年,朱明勇律师收到了一位新疆的素不相识的检察官发来的短信,希望他对张高平案件给予法律上的帮助。之所以这么做,张飚说:“每到夜晚,我想起张高平向我哭诉被刑讯逼供的情形,我都无法入眠。”

2011年冬天,张飚又接受了《东方早报》记者鲍志恒的采访,他觉得“这或许是张高平最后的机会”。第一次向媒体讲述了案件的经过和疑点。

在采访最后,张飚特意叮嘱鲍志恒“千万别报我的名字”。在此后一段时间的媒体报道里,他的出现被称为“新疆石河子检察官”。

媒体报道后不久,石河子监所检查科接待了两位浙江律师,接着是浙江省政法委组织的联合调查组的提审和取证。2013年年初,张高平被浙江省高级人民法院来人接走。

委屈的啜泣

2013年3月26日,浙江省高院对张高平叔侄强奸致死案公开宣判,撤销原审判决。被宣告无罪的张高平第一个把电话打给了张飚,接到电话的张飚连声说:好!好!好!

张高平并不知道,放下电话后,张检察官哭了。“这种流泪,好像是孩子企盼得到父母的爱,但得到的太晚了,有点委屈那种感觉。”

张飚坦言:这种“爱”是法律的公正,“早就该到了,怎么这么晚呢?”

而其实早在张高平叔侄案即将立案再审之际,当《东方早报》记者鲍志恒把此消息电话告知张飚时,“电话中就传出了哽咽声”。

随着张高平叔侄冤案被平反,在背后默默调查并推动再审的张飚也出名了,“冤案平反的幕后英雄”、“体制内的健康力量”等评价,让半辈子习惯了遵守组织纪律、组织原则以及集体荣誉感的张飚感到“前所未有的恐惧”。

2013年4月19日上午,石河子政法委召开了关于张飚事迹的闭门会议,下午,检察院的大屏幕上就打出了“向张飚同志学习”几个大字。张飚成了新疆自治区司法界的明星,可温和谨慎的他则不停地向人们强调:“靠大家,靠单位,靠集体,如果突出我个人,我觉得不太公平。”

出名后的张飚想保持低调,曾一度拒绝接受任何采访,但后来还是遵从了组织安排。在接受中央电视台的电话连线采访时,当主持人柴静问他“知道这个案子最终结果的时候,您的感受是什么”时,电话那头突然沉默。

节目编导范铭后来在博客中写道:北京这头的我们谁也看不到他的脸,只有柴静能在耳机里听到他的声音。突然耳机里似乎安静了下来,半晌,柴静追了一句,“张检察官?”对方依然没有回答。我模模糊糊地听到了电话那头非常低的啜泣声。两头都肃然安静着,使这若隐若现的来自一个60多岁男人喉头深处的啜泣显得更加清晰,我咽着呼吸,被这一刻话语中断的沉默而震动……那样突然的情绪难抑,以及长久的低头抹泪,仿佛他才是那个被冤了十年,终于走出牢房的犯人。

鲍志恒给央视编导发来这样一条短信:“他(张飚)把坚守良知遭受的奚落深埋心里,以致内伤淤积。你们连线采访,他的失声和眼泪,在我看来,是溢出了他内心的委屈。”

2014年4月8日,中央政法委下发通知,要求各级政法机关和全体干警学习宣传张飚先进事迹,坚持严格执法、公正司法,为推进平安中国、法治中国、过硬队伍建设作出新的更大贡献。

退了休的张飚反倒成了“明星检察官”,他被媒体追逐,被请到各地演讲,但是,在不同的场合,他都不厌其烦地重复同样的话:“我还是相信它(浙江方面),寄予很大的期望,因为我们同在一个法律的范围工作,虽然跨省、跨区域,但我相信检察官都是一家人。”