双台河口自然保护区30 a间土地利用/覆被变化及其驱动力分析

王丹桂,胡 克*,马鹏飞,王铭晗,刘 霞

(1. 中国地质大学(北京) 海洋学院, 北京 100083;2. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083)

双台河口自然保护区30 a间土地利用/覆被变化及其驱动力分析

王丹桂1,胡 克*1,马鹏飞2,王铭晗1,刘 霞1

(1. 中国地质大学(北京) 海洋学院, 北京 100083;2. 中国地质大学(北京) 地球科学与资源学院, 北京 100083)

双台河口国家级自然保护区位于辽河下游入海口,该地区湿地发育,区域内土地利用/覆被类型多样。本文基于5个不同时相的Landsat卫星系列TM、ETM和OLI-TIRS遥感影像,采用监督分类法对影像进行分类处理,然后结合GIS空间分析与数理统计方法,分析了1984—2013年期间双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被变化情况。结果表明:1984—1992年期间芦苇沼泽和养殖水域大面积增加,天然水域和滩地大面积减少,养殖水域的单一土地利用动态度最大;1992—2000年期间耕地和滩地面积快速增长,天然水域和芦苇沼泽面积快速减少,研究区综合土地利用动态度最大;2000—2007年期间,养殖水域大面积增加;2007—2013年期间,城建用地大面积增加。双台河口自然保护区LUCC受多种因素影响,人口、经济和政策等是主要的社会经济因素,不同时期各社会经济因素对LUCC的推动作用有所差异。

遥感;GIS;双台河口;LUCC;驱动力

0 引言

土地利用/覆被变化(land use and land cover change,LUCC)是全球环境变化研究中的重要内容,是可持续发展研究的核心问题[1-2]。滨海湿地处于海陆的交错地带,是人类生存和发展的主要活动区域之一,具有丰富的自然资源和复杂多变的生态环境,随着人类活动的进行,土地利用/覆被易发生变化,其变化受多种因素的影响[3-4]。LUCC研究方法多样,遥感在获取LUCC数据方面具有宏观、跨时段、快速和准确的特点,在LUCC研究中得到广泛应用,成为主要的研究方法之一。近年来,一些学者应用遥感技术对黄河三角洲[5-7]、长江三角洲[8]、莱州湾[9]、厦门湾[10]及江苏盐城[11]等滨海湿地的LUCC相继展开了研究,在研究方法、研究精度和理论结果等方面取得了重要的成果和进展。

双台河口国家级自然保护区位于辽河下游入海口处,是世界上典型的滨海芦苇湿地之一。辽河三角洲地区土地、水产、油气、旅游和生物等资源丰富,自1978年改革开放以来,凭借得天独厚的自然条件,经济建设快速发展,与此同时,境内地貌景观和土地利用方式也随之发生了显著变化。近年来,辽河三角洲地区的景观变化[12-13]、湿地演化[14]和土地利用变化[15]等逐渐成为学者们研究的热点,但与LUCC相关的研究成果相对较少。本文以遥感解译和GIS技术为依托,通过数理统计方法,根据辽河三角洲地区1984—2013年期间Landsat系列不同时相的遥感影像,结合野外实际调研成果,分析了双台河口国家级自然保护区30 a间的LUCC及其驱动力,为该地区LUCC的动态监测、土地合理利用等提供科学依据。

1 研究区概况

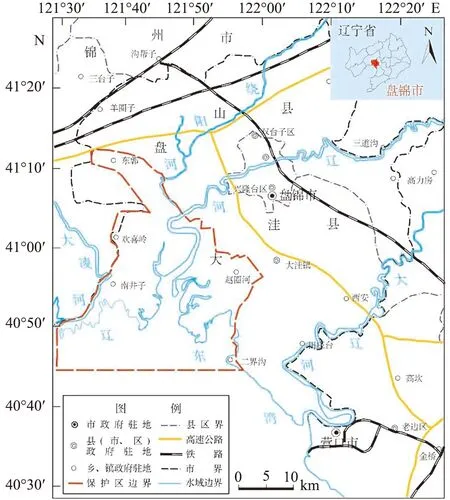

双台河口国家级自然保护区位于辽宁省盘锦市境内,西临渤海湾,地处辽河、浑河、太子河、绕阳河和大凌河等五大河流下游的冲积平原,中间贯穿双台子河(图1)[16]。浑河和太子河在鞍山三岔河汇合成大辽河;双台子河是指辽河下游进入盘锦市境内的河段,双台河段即为辽河入海口段[17]。研究区地貌上属于洪积、海积三角洲,地势平坦。气候属于暖温带半湿润大陆性季风气候,春季风大干燥,夏季高温多雨,冬季寒冷少雪,雨热同期,四季分明。双台河口区域是世界上典型的芦苇湿地之一,其中盘锦市是中国重要的商品粮生产基地,同时是辽宁省著名的水产养殖基地,中国大型油田之一的“辽河油田”位于境内[18];芦苇湿地区域内栖息着一大批珍稀野生物种,具丰富的陆生和水生动植物资源。

双台河口国家级自然保护区始建于1985年,为市级水禽自然保护区,1988年5月,经国务院批准,列为国家级自然保护区,总面积80 000 hm2①杨广富,王景荣, 孙国林, 等. 盘锦市土地志[M]. 盘锦市土地管理局(内部发行), 2000:38-42.。保护区主要保护大面积的芦苇沼泽湿地、潮间带滩涂、水域和以迁徙水禽占优势的野生动物种群[19]。1994年,保护区加入“东亚及澳大利亚涉禽迁徙航道保护区网络”,成为国际涉禽主要保护区之一。1998年,根据三区划分的原则,将保护区划分为核心区、缓冲区和实验区,保护区的总面积增加至124 698.9 hm2[20],即本文研究区范围。

图1 研究区地理位置

2 数据来源与研究方法

2.1 数据来源

2.1.1 数据获取

收集研究区1984—2013年Landsat系列TM、ETM和OLI-TIRS不同时相的遥感影像共12期,通过筛选,采用1984,1992,2000,2007和2013年5个不同时相的遥感影像,所有遥感影像均下载自美国USGS网站。影像年份的选取是以6~8 a为间隔,同时结合研究区在研究时段内有较大事件发生的年份;在月份上选取的是晴天、无云的影像,结合当地植被的生长情况以及农作物的轮作时间,所选取的影像在5—11月份之间(表1),信息源比较理想。

表1 研究所用的遥感影像

辅助数据包括辽宁双台河口国家级自然保护区功能区划图(1998年)、盘锦市1992年土地利用现状图、研究区矢量地形图(MAPGIS格式);盘锦市土地志(2000年)、盘锦统计年鉴(2000,2007和2008年);2013年 6月和10月对研究区进行的2次实地考查获取的土地利用调查点资料。软件平台为ENVI 4.8和Arcgis 10。

2.1.2 数据处理

数据的处理主要包括影像的几何校正、镶嵌、裁剪、色彩合成以及图像增强等预处理。由于2013年OLI-TIRS影像的质量最好,在几何校正过程中先对2013年的影像进行几何精校正。利用ENVI 4.8中数字图像几何校正模块中地图对影像的校正功能,以研究区矢量地形图(MAPGIS格式)为参照,在地形图和遥感影像上选取同名地物点,采用二次多项式采样方式对其进行纠正;其它4期影像的校正分别以校正后的2013年影像为基准。采用地理坐标无缝镶嵌法,对校正后的5期影像分别进行拼接。参照双台河口国家级自然保护区功能区划图(1998年),在2000年的拼接遥感影像中描出双台河口自然保护区边界矢量图,建立掩膜Mask,用基于影像裁剪法对5期拼接后的影像进行裁剪。LUCC的研究注重土壤、植被、水体等相关信息的提取,根据TM、ETM和OLI-TIRS影像各波段的特点,TM和ETM影像选择5、4、3波段组合,OLI-TIRS影像选择6、5、4波段组合,所有影像均采用模拟真彩色合成。最后进行图像增强处理,对5期影像进行线性拉伸,提高图像的解译质量。

2.2 研究方法

2.2.1 建立分类系统

遥感图像分类方法多样,监督分类中的最大似然法是影像处理中最常用的一种分类方法,适用于Landsat系列中低分辨率的影像分类[21-22],本文采用最大似然法对预处理后的影像进行分类。判读解译过程中,在参考国家通用的土地利用分类系统及前人研究资料的基础上[23-24],结合野外考察结果建立分类系统,将研究区土地利用/覆被类型分为天然湿地、人工湿地和非湿地三大类。其中天然湿地包括天然水域(包括河流、湖泊和浅海海域)、芦苇沼泽、滩地和碱蓬;人工湿地包括水库、耕地(主要为水田,有少量旱田)和养殖水域;非湿地包括城建用地和裸地/碱地。

2.2.2 分类精度验证

对遥感影像进行监督分类后,针对地物光谱特征存在的“异物同谱”和“同物异谱”现象,结合研究区辅助资料进行目视判读和修改,优化分类结果。在室内解译工作完成后,通过野外采样对室内解译结果进行精度验证。对于1984,1992,2000和2007年的数据,无法通过野外检验来验证,则根据LUCC具有一定的规律性,主体部分具有基本特征这一特点,对不同年份之间的数据进行对比分析,同时参考相关年份的统计年鉴、土地志和土地利用现状图加以验证。对于2013年的数据,对9种土地利用类型共选取约90个点进行野外实地调查和精度验证。经实地验证,遥感数据的分类精度达到87%以上,达到研究需求。

2.2.3 LUCC数据获取及分析

采用土地利用动态度模型,通过统计分析,得到研究区1984—2013年期间不同年份的土地利用/覆被类型面积及动态变化数据;通过土地利用转移矩阵得到土地利用/覆被类型之间的相互转变情况。然后,在考虑研究区实际情况的基础上,从生物物理因素和社会经济因素两个方面,讨论引起这些变化原因。

(1)土地利用动态度模型

土地利用动态度可以具体反映区域土地利用类型的变化速度,分为单一土地利用动态度和综合土地利用动态度。

(a)单一土地利用动态度

单一土地利用动态度反映某区域一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况,其计算公式为[25]:

(1)

式中:K为单一土地利用动态度,t2-t1为时间间隔,Ua为区域内某一土地利用类型的初始面积,Ub为该土地利用类型的监测期面积,Ub-Ua为研究时段内该类土地面积的变化。

(b)综合土地利用动态度

区域综合土地利用动态度可反映某区域土地利用的综合变化程度[26],其公式为[27]:

(2)

式中:LC表示在t2-t1时期内的综合土地利用动态度,ΔLA(ij)表示t2-t1时段内第i类土地转变为非i类土地的绝对值,LA(i,t1)为区域内第i类土地类型在监测初始阶段t1时期的面积,t2-t1为时间间隔。

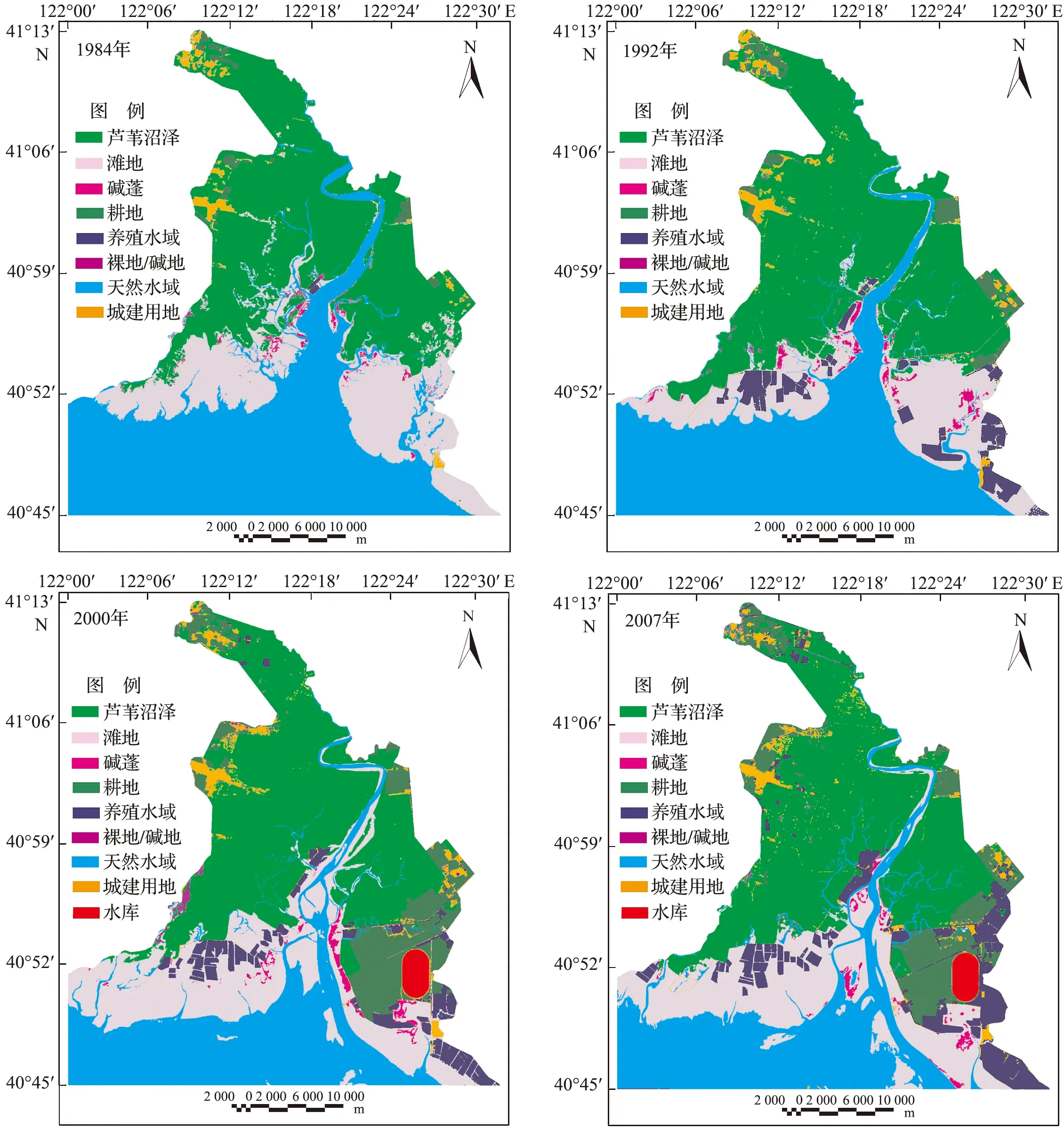

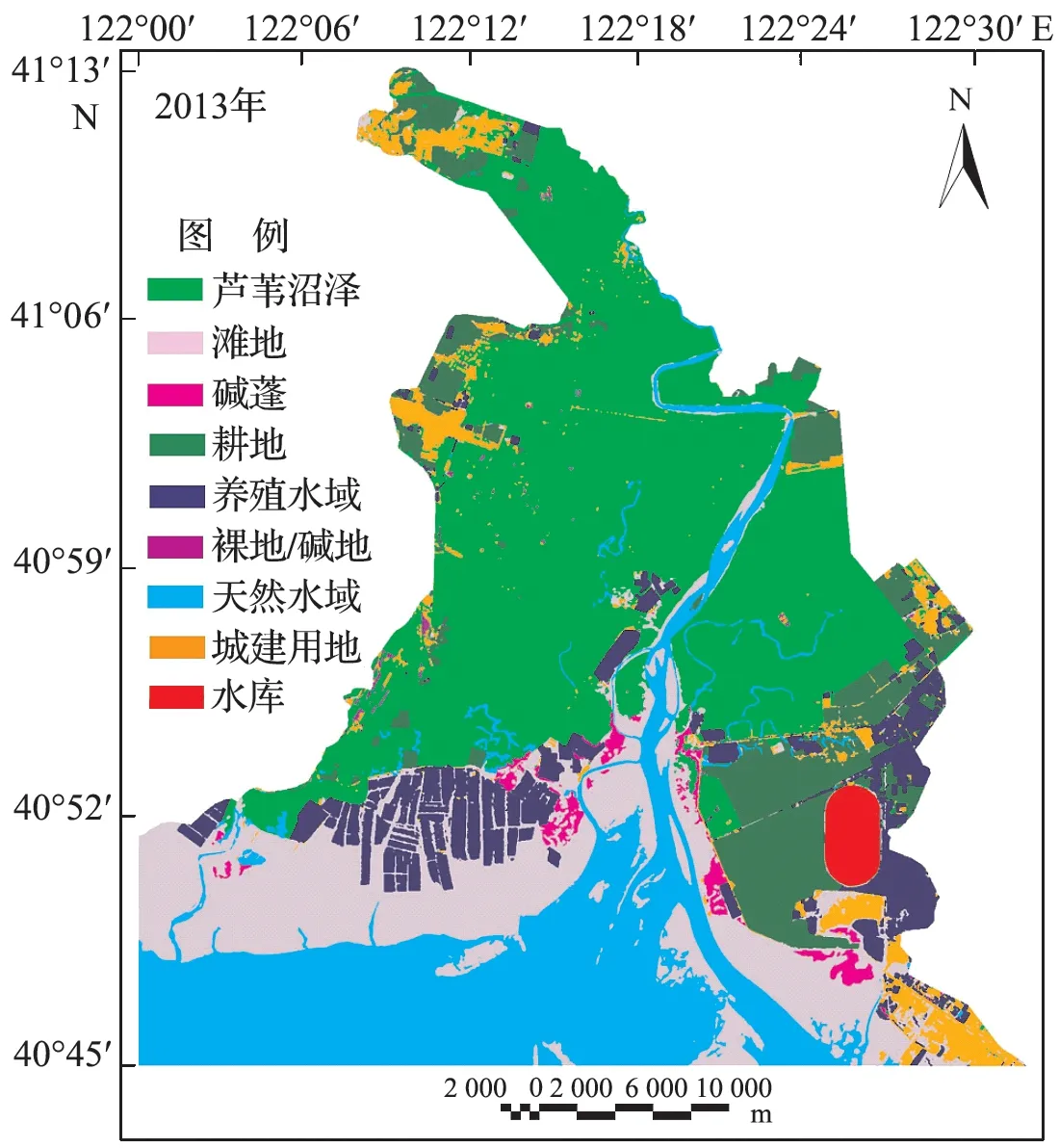

图2 双台河口国家级自然保护区5个时期土地利用/覆被空间格局

Fig.2SpatialdistributionoflanduseandlandcoveratfiveperiodsinthenationalnaturereserveofShuangtaiRiverEstuary

(2)土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵可以全面、具体地反映土地利用变化的结构特点以及每个时期各种土地利用类型转换的数量和方向[28],是分析土地利用类型之间转变的一种常用方法。利用Arcgis10软件,将不同时期的双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被空间格局图加以叠加分析,采用Excel对数据加以处理后可得到土地利用/覆被转移矩阵,确定1984—2013年期间研究区土地利用/覆被相互转变的数量和方向。

2.2.4 专题图的获取

利用ENVI4.8软件对影像进行预处理后,进行土地利用/覆被信息提取,之后再从GIS专业制图软件中得到1984,1992,2000,2007和2013年双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被空间格局图(图2)。

3 结果分析

3.1 LUCC分析

3.1.1LUCC总体分析

根据上述方法得到研究区5个时期的土地利用/覆被空间格局图(图2)。

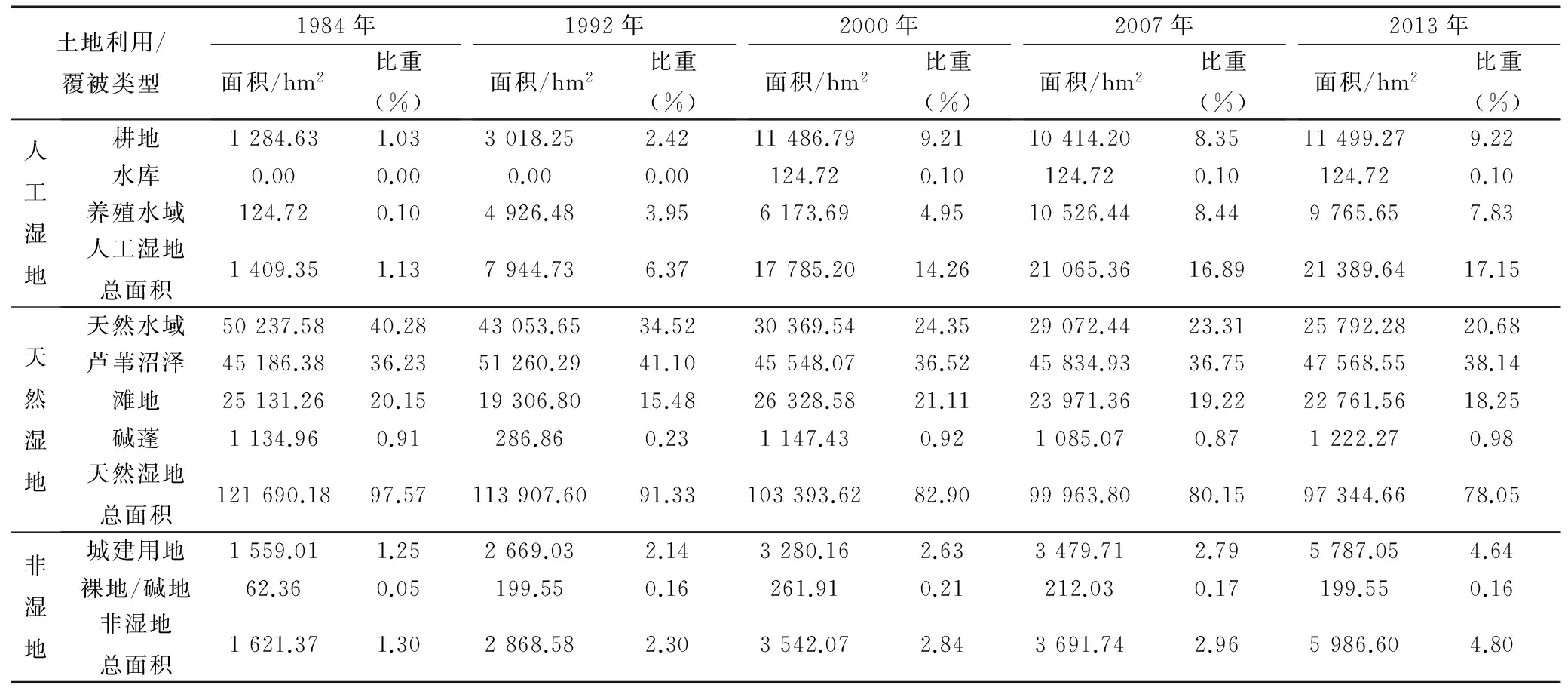

从1984—2013年30a期间,研究区土地利用/覆被变化主要体现在:大面积天然湿地持续向人工湿地转变,同时湿地总面积持续减少,非湿地总面积持续增加。其中,天然湿地总面积减少了24 345.52hm2,人工湿地总面积增加了19 980.29hm2,湿地总面积减少了4 365.23hm2。天然湿地的变化主要体现在河流湖泊以及滩地的大面积减少,人工湿地的变化主要体现在耕地和养殖水域的大面积增加,非湿地的变化主要体现在城建用地的大面积增加(表2)。

表2 双台河口国家级自然保护区5个时期土地利用/覆被类型面积及比重

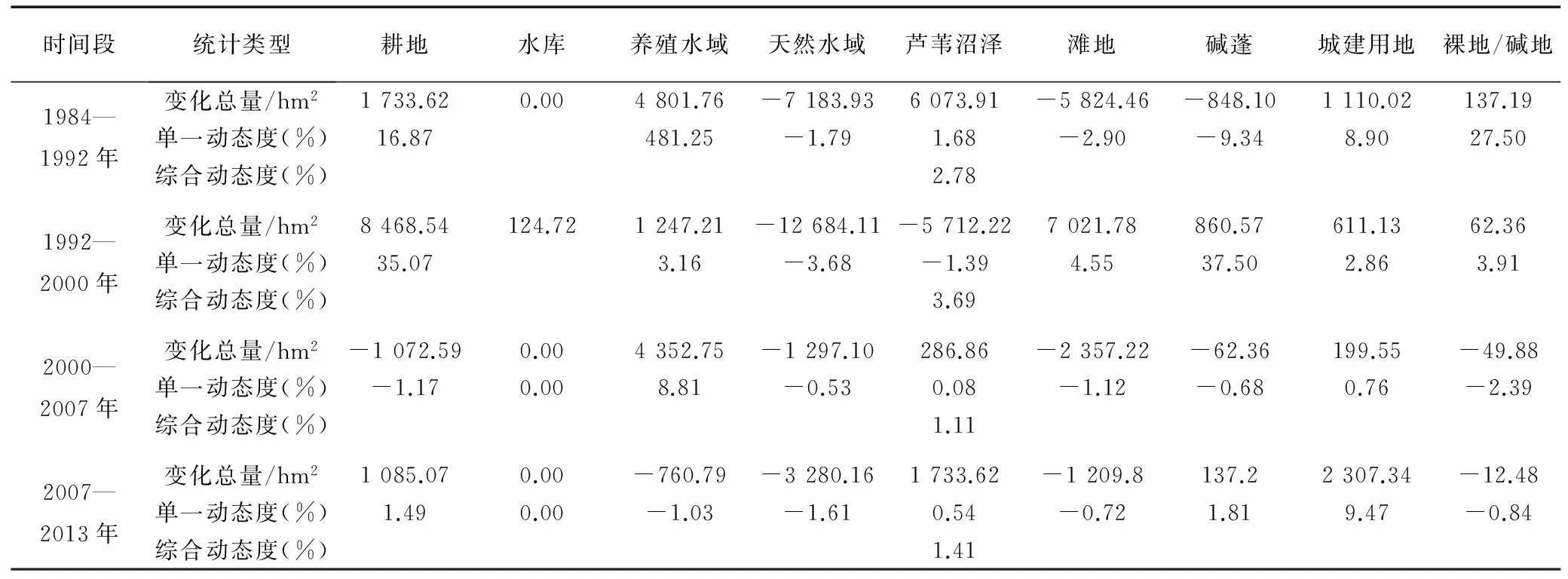

1984—2013年期间,研究区土地利用/覆被动态度差异较大,就综合动态度而言,总体上呈现先增大后减小的变化特征,且2000年以前的综合动态度明显大于2000年以后的综合动态度。1984—1992年期间综合动态度较大,土地利用/覆被变化速度较快;1992—2000年期间综合动态度最大,土地利用/覆被类型变化速度最快;相对而言,2000—2007年和2007—2013年这两个阶段的综合动态度较小,土地利用/覆被类型的变化速度减慢(表3)。

就单一动态度而言,各类型在不同阶段表现各异,其单一动态度之间的差异整体呈减小趋势。1984—1992年期间,各类型的单一动态度差异明显,其中养殖水域面积增加4 801.76 hm2,单一动态度高达481.25%,是这一阶段变化最明显的地类;1992—2000年期间,耕地和碱蓬的单一动态度分别为35.07%和37.50%,其中耕地大面积增加,增加量高达8 468.54 hm2,是这一阶段变化最明显的地类;2000—2007年期间,各类型的单一动态度差异相对较小,其中养殖水域的变化较明显,面积增加4 352.75 hm2,单一动态度为8.81%;2007—2013年期间,城建用地的变化最大,面积增加2 307.34 hm2,其单一动态度为9.47%。

表3 1984—2013年双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被类型变化量及动态度

3.1.2 LUCC阶段性分析

研究区的LUCC在不同时期的表现各不相同,将其分为4个阶段进行分析。

第1阶段:1984—1992年期间,研究区土地利用/覆被变化较大,天然湿地大面积减少,人工湿地大面积增加。LUCC主要体现在天然湿地各类型内部之间和天然湿地类型向人工湿地类型的转变上。芦苇湿地和滩地不断向南(靠海)推进,天然水域大面积减少;大面积滩地被改造成养殖水域,养殖水域大面积增加;耕地面积稳步增加,但增幅较小。天然湿地面积减少7 782.58 hm2,其中,天然水域和滩地面积分别减少7 183.93 和5 824.46 hm2,芦苇湿地面积增加6 073.91 hm2;人工湿地总面积增加6 535.38 hm2,其中养殖水域和耕地面积分别增加4 801.76 和1 733.62 hm2;非湿地面积增加1 247.21 hm2(表2和表4)。

表4 1984-1992年双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被类型转移矩阵

第2阶段:1992—2000年期间,研究区土地利用/覆被类型变化显著,相对于第一阶段的变化而言,天然湿地类型向人工湿地类型转变的速率持续增长,天然湿地面积显著减少,人工湿地面积显著增加。LUCC主要体现在天然湿地类型向人工湿地类型的转变上。滩地继续向南(靠海)推进,滩地大面积增加,天然水域大面积减少;大面积滩地和芦苇沼泽被改造成耕地,耕地大面积增加;养殖水域面积稳步增加,但增幅较小。这一阶段是耕地和滩地增长,天然水域和芦苇沼泽减少最明显的阶段。天然湿地面积减少10 513.98 hm2,其中天然水域和芦苇沼泽面积分别减少12 684.11和5 712.22 hm2;人工湿地面积增加9 840.47 hm2,其中耕地和养殖水域面积分别增加8 468.54和1 247.21 hm2;非湿地面积增加673.49 hm2(表2和表5)。

第3阶段:2000—2007年期间,研究区土地利用/覆被变化的速度有所减缓,相对于第1和第2阶段而言,天然湿地向人工湿地转变的速率大幅度降低,天然湿地和人工湿地各类型内部之间的转变速率增大。LUCC主要体现在天然湿地各类型和人工湿地各类型内部之间的相互转变上。滩地和耕地不断向养殖水域转变,养殖水域大面积增加;芦苇沼泽面积稳步增长,但增幅较小。天然湿地面积减少3 429.82 hm2,其中天然水域和滩地面积分别减少1 297.1和2 357.22 hm2,芦苇沼泽面积增加286.86 hm2;人工湿地面积增加3 280.16 hm2,其中养殖水域面积增加4 352.75 hm2,耕地面积减少1 072.59 hm2;非湿地面积增加149.67 hm2(表2和表6)。

表5 1992—2000年双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被类型转移矩阵

表6 2000—2007年双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被类型转移矩阵

第4阶段:2007—2013年期间,相对于前面3个阶段而言,研究区土地利用/覆被变化速度持续减缓,但非湿地面积增长速度增快。LUCC主要体现在湿地类型向非湿地类型、天然湿地向人工湿地的转变上。天然水域面积持续减少,芦苇沼泽面积增长较大;一部分养殖水域、耕地、滩地以及芦苇沼泽被改造为城建用地,造成非湿地类型的城建用地大面积增加。天然湿地面积减少2 619.14 hm2,其中,天然水域和滩地面积分别减少3 280.16和1 209.80 hm2,芦苇沼泽面积增加1 733.62 hm2;人工湿地面积增加324.28 hm2,其中,耕地面积增加1 085.07 hm2,养殖水域面积减少760.79 hm2;非湿地面积增加2 294.86 hm2(表2和表7)。

表7 2007—2013年双台河口国家级自然保护区土地利用/覆被类型转移矩阵

3.2 LUCC驱动力分析

一般来说,影响土地利用/覆被变化的驱动力主要分为生物物理(自然环境特征和过程)和社会经济两方面因素,生物物理驱动因子主要包括地形地貌、气候、土壤和水文等,社会经济驱动因子主要包括人口、经济和政策等[29-30]。

3.2.1 生物物理因子

(1) 地形地貌及矿产资源因子

研究区位于辽河下游入海口处,地貌上属于洪积、海积三角洲,地势平坦,地下蕴藏着丰富的石油、天然气资源。一方面有利于耕地开垦,发展机械化和灌溉,另一方面有利于工矿企业的选点布局和交通道路的规划建设;区域内丰富的矿产资源有利于石油产业的发展。

(2) 气候、土壤因子

研究区属于暖温带半湿润大陆性季风气候,雨热同期,四季分明,光照充足;境内土壤类型多样,其中水稻土、盐土、草甸土和沼泽土为主要土壤类型。各方面自然条件也适合作物的生长,具有发展农业的绝对优势,盘锦市因此成为东北重要的商品粮基地。

(3) 水文因子

研究区所在区域内大小河流众多,水资源丰富,大凌河、绕阳河和辽河等河流从上游携带大量泥沙冲积入海,冲积来的大量泥沙受到沿岸流的影响,不断在近海岸边淤积、堆积而易形成沿海滩涂。密集的河流和广阔的沿海滩涂为水产养殖业的发展提供了有利条件。

3.2.2 社会经济因子

(1) 人口因子

人口的增长必然导致对粮食、住房、交通等基础设施的需求增大,从而促进耕地的开发和城镇、交通的建设。1984年,盘锦市人口为921 267人,1992年为1083 672人,2000年人口增至1 220 722人,2007年为1 282 369人[31],1984—2007年期间,盘锦市人口呈持续增长趋势,且增长较快。1992—2000年期间,盘锦市的人口增长率明显大于其他阶段,在此期间研究区的土地利用/覆被变化也比其他阶段更为明显,耕地面积增长最为显著。

(2) 经济因子

经济是LUCC的一个重要驱动因子,研究区所在的盘锦市是一个集工业、农业和旅游业共同发展的城市,1984—2013年期间,其经济快速发展,很大程度上影响着区域内的LUCC。如辽河油田从20世纪60年代进入盘锦地区,开采石油天然气生产和安排职工生活用地等导致城建用地的增加,到1995年其共占用盘锦市境内土地9 368.03 hm2①;盘锦市作为辽宁省重要的商品粮生产和水产养殖基地,在经济利益的驱使下,必然导致耕地的开垦、养殖水域的开发;盘锦市著名“红海滩”风景旅游区位于双台河口国家级自然保护区内,其他相关滨海旅游资源也处在不断的开发建设中,旅游业的发展同时带动交通及相关产业的发展,造成相关城建用地面积的增加。近几年来,随着经济的不断发展、人们生活水平的提高,工业用地不断增加,对住房及相关基础设施用地的需求不断增大。经济发展与研究区2000—2007年、2007—2013年期间养殖水域、城建用地大面积增加有着重要联系。

(3) 政策因子

土地利用结构会随着政策的改变而发生显著变化,政策是导致研究区养殖用地和耕地开发的最直接因素。1978年改革开放后人们的思想进一步解放,一系列政策的制定有利地推动了水产养殖业和农业的发展。1984年初,辽宁省召开开发滩涂,发展海水养殖业水产工作会议①,促进了水产养殖业的快速发展,是导致1984—1992年期间的养殖水域大面积增加的最重要原因;1988年的全国农业综合开发中,辽河三角洲被列为重点开发地区,辽宁省掀起农田改造高潮;1987—1995年期间,盘锦市先后组织了8次“大禹杯”农田建设赛,鼓励耕地开垦①,促进了农业的飞速发展,与研究中得出的1992—2000年期间耕地面积显著增加有着直接的联系。

4 结论与讨论

通过对双台河口国家级自然保护区1984,1992,2000,2007和2013年的遥感影像进行解译,利用土地利用动态度模型和土地利用转移矩阵等方法,得出5个时期的土地利用/覆被变化空间格局和动态变化情况。结合相关资料,分析了近30 a LUCC的驱动力,得到以下结论:

(1) 双台河口国家级自然保护区1984—2013年期间土地利用/覆被变化显著,总体体现在天然湿地面积不断减少,人工湿地面积和非湿地面积不断增加上。土地利用综合动态度总体上呈现先增大后减小的变化特征,其中,1992—2000年期间土地利用综合动态度最大,土地利用/覆被类型变化最快速;各土地利用/覆被类型单一动态度在不同阶段特点各异,其中,1984—1992年这一阶段,养殖水域的单一动态度最大,为各阶段各土地利用/覆被类型中变化最显著的类型。

(2) 近30 a来,双台河口国家级自然保护区LUCC受多种因素综合影响。总体来说,地形地貌、气候、土壤和水文等生物物理因素是LUCC的基本条件,人口、经济和政策等因素则是LUCC的直接推动因素。在不同阶段,各社会经济因素对LUCC的推动作用有所差异,一定程度上造成各土地利用/覆被类型之间相互转变的情况在不同阶段特点各异。

(3) 后续研究可从以下3个方面展开:①使用高分辨率的遥感影像,进一步优化解译工作,获取更精确的数据。②建立相应的驱动力分析模型,对各驱动因子进行定量化分析,全面分析LUCC驱动力。③建立预测模型,在近30 a LUCC的规律及驱动力分析的基础上,推测未来土地利用/覆被变化和资源环境变迁的发展趋势。

[1] ZHU Li-kai, MENG Ji-jun. Advance in and tendencies of Land Use and Cover Change Model[J]. Progress in Geography,2009,28(5):782-790. 朱利凯,蒙吉军.国际LUCC模型研究进展及趋势[J].地理科学进展,2009,28(5):782-790.

[2] YU Hui-rong, PU Chun-ling. Study on the research situation of Land Use/Cover Change[J]. Economic Research Guide,2012(19):142-144. 余慧容,蒲春玲.土地利用覆被/变化(LUCC)研究进展[J].经济研究导刊,2012(19):142-144.

[3] ZHANG Xiao-long,LI Pei-ying,LI Ping, et al. Present conditions and prospects of study on coastal wetlands in China[J].Advances in Marine Science,2005,23(1):87-95. 张晓龙,李培英,李萍,等.中国滨海湿地研究现状与展望[J].海洋科学进展,2005,23(1):87-95.

[4] GUO Du-fa. Land cover and landscape pattern changes of costal wetland in Yellow River Delta[J]. Chinese Journal of Ecology,2005,24(8):907-912. 郭笃发.黄河三角洲滨海湿地土地覆被和景观格局的变化[J].生态学杂质,2005,24(8):907-912.

[5] CHANG Chun-yan, ZHAO Geng-xing , WANG Ling, et al. Land use spatiotemporal changes and their driving forces analysis in vulnerable ecological region of Yellow River Estuary[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2012,28(24):226-234. 常春艳,赵庚星,王凌,等.黄河口生态脆弱区土地利用时空变化及驱动因素分析[J].农业工程学报,2012,28(24):226-234.

[6] WANG San, HOU Jie-juan. Study of the changes of the Yellow River Delta based on remote sensing technology[J].Journal of Southwest Agricultural University,2002,24(1):86-88. 王三,侯杰娟.基于遥感技术的黄河三角洲河口土地变迁研究[J].西南农业大学学报,2002,24(1):86-88.

[7] YE Qing-hua, LIU Gao-huan, TIAN Guo-liang, et al. Geospatial-temporal analysis of land-use changes in the Yellow River Delta during the last 40 years[J]. Science in China series D: Earth Sciences,2004,47(11):1 008-1 024.

[8] WANG Yi-jie, YU Shen. Temporal and spatial variation of coastal wetlands utilization in the city cluster area of Yangtze River Delta[J]. Wetland Science,2012,10(6):129-135. 王毅杰,俞慎.长江三角洲城市群区域滨海湿地利用时空变化特征[J].湿地科学,2012,10(6):129-135.

[9] CAO Xiao-ming, GAO Zhi-qiang. The responses of evapotranspiration due to changes of LUCC under seawater intrusion in a coastal region[J]. Environmental Earth Sciences,2013,70(4):1 853-1 862.

[10] CHEN Peng, FU Shi-feng, SONG Zhi-xiao. Analysis on the spatial-temporal changes of costal wetland resources in Xiamen Bay[J]. Marine Science Bulletin,2012,31(6):601-606. 陈鹏,傅世锋,宋志晓.厦门湾滨海湿地资源时空动态分析[J].海洋通报,2012,31(6):601-606.

[11] ZUO Ping, ZHAO Yun, ZHAO Shu-he, et al. Landscape changes of Jiangsu Yancheng coastal wetlands and their driving forces since 1976[J]. Acta Oceanologica Sinica,2012,34(1):101-108. 左平,李云,赵书河,等.1976年以来江苏盐城滨海湿地景观变化及驱动力分析[J].海洋学报,2012,34(1):101-108.

[12] CHENG Qian, WANG Tie-liang. Landscape changes and their driving forces of Yellow River Delta wetlands[J]. Yellow River,2010,32(2):8-9. 成遣,王铁良.辽河三角洲湿地景观动态变化及其驱动力研究[J].人民黄河,2010,32(2):8-9.

[13] HUANG Gui-lin, HE Ping. A study on wetland landscape pattern change in Liaohe Estuary: A case study of Panjin City[J]. Forest Resources Management,2011(3):82-89. 黄桂林,何平.辽河三角洲湿地景观演变研究——以盘锦市为例[J].林业资源管理,2011(3):82-89.

[14] ZHANG Xu-liang, ZHANG Zhao-hui, GU Dong-qi, et al. Research on evolution of coastal wetlands in Liaohe River Delta[J]. Ecology and Environmental Sciences,2009,18(3):1 002-1 009. 张绪良,张朝晖,谷东起,等.辽河三角洲滨海湿地的演化[J].生态环境学报,2009,18(3):1 002-1 009.

[15] WANG Ling, LI Xiu-zhen, GUO Du-fa. Land use change and consequences in Liaohe Delta[J]. Journal of Shandong Normal University:Natural Science,2003,18(3):43-47. 王凌,李秀珍,郭笃发.辽河三角洲土地利用变化及其影响[J].山东师范大学学报:自然科学版,2003,18(3):43-47.

[16] YANG Fu-lin, LI Yu-xiang. Strengthening resource management: Reasonable development and utilization, create a new situation of the construction of the nature reserve[J]. Biosphere Reserve of China,1995(1):28-30. 杨福临,李玉祥.加强资源管理——合理开发利用开创自然保护区建设的新局面[J].中国生物圈保护区,1995(1):28-30.

[17] CHEN Yan-zhen, FANG Guo-zhi, NI Jin, et al. Research on century’s changes of coastlines of Liaohe Estuary[J]. Journal of Marine Sciences,2010,28(2):14-21. 谌艳珍,方国智,倪金,等.辽河口海岸线近百年来的变迁[J].海洋学研究,2010,28(2):14-21.

[18] CHEN Dan-hong. Exploitation on tourism resource at Liaohe delta wetland and its protection[J]. Research of Soil and Water Conservation,2007,14(5):81-83. 陈丹红.辽河三角洲湿地旅游资源开发与保护[J].水土保持研究,2007,14(5):81-83.

[19] LU Xiao-feng, WANG Tie-liang, SUN Yi, et al. Wetland assessment of functions in Shuangtai Estuary wetland of Panjin[J]. Journal of Shenyang Agricultural University,2011,42(4):460-464. 芦晓峰,王铁良,孙毅,等.盘锦双台河口湿地功能评价研究[J].沈阳农业大学学报,2011,42(4):460-464.

[20] HUANG Gui-lin, XU Qing-yuan, LI Yu-xiang. Area function division and management countermeasures of the nature reserve of Shuangtai River Estuary[J]. Forestry Resource Management,2000(6):44-46. 黄桂林,徐庆元,李玉祥.双台河口自然保护区功能区划和管理对策[J].林业资源管理,2000(6):44-46.

[21] JIN Jie, ZHU Hai-yan, LI Zi-xiao, et al. The comparison of several kinds supervised classification methods in ENVI remote sensing image processing[J]. Water Conservancy Science and Technology and Economy,2014,20(1):146-148,160. 金杰,朱海岩,李子潇,等.EVVI遥感图像处理中几种监督分类方法的比较[J].水利科技与经济,2014,20(1):146-148,160.

[22] YAN Yan, DONG Xiu-lan, LI Yan. Research of several kinds of supervised classification methods in remote sensing image processing based on ENVI[J]. Beijing Surveying and Mapping,2011(3):14-16. 闫琰,董秀兰,李艳.基于EVVI的遥感图像监督分类方法比较研究[J].北京测绘,2011(3):14-16.

[23] LUO Hong-yu, HUANG Fang, ZHANG Yang-zhen. Space-time change of marsh wetland in Liaohe delta area and its ecological effect[J]. Journal of Northeast Normal University,2003,35(2):100-105. 罗宏宇,黄方,张养贞.辽河三角洲沼泽湿地时空变化及其生态效应[J].东北师大学报:自然科学版,2003,35(2):100-105.

[24] CHEN Shuang, MA An-qing, LI Zheng-yan, et al. Landscape pattern changes of wetland in Liaohe on RS and GIS[J]. Environmental Monitoring in China,2011,27(3):4-8. 陈爽,马安青,李正炎,等.基于RS/GIS的大辽河口湿地景观格局时空变化研究[J].中国环境监测,2011,27(3):4-8.

[25] ZHOU Yang, ZHOU Ting-gang, FENG Chong. Analysis on LUCC based on RS and GIS: A case study of Wanzhou, Chongqing[J]. Journal of Yangtze River Scientific Research Institute,2012,29(5):67-71. 周杨,周廷刚,冯冲.基于RS和GIS的LUCC研究——以重庆市万州区为例[J].长江科学院院报,2012,29(5):67-71.

[26] GAO Yi, SU Fen-zhen, SUN Xiao-yu, et al. A study on driving forces of land use change of Guangdong Province coastal zone and islands in recent 20 a[J]. Acta Oceanologica Sinica,2011,33(4):95-103. 高义,苏奋振,孙晓宇,等.近20 a广东省海岛海岸带土地利用变化及驱动力分析[J].海洋学报,2011,33(4):95-103.

[27] SHI Li-jiang, WANG Sheng-yun, YAO Xiao-jun, et al. Spatial and temporal variation characteristics and land use and its driving force in Shanghai City from 1994 to 2006[J]. Resources and Environment of Yangtze Basin,2012,21(12):1 468-1 479. 史利江,王圣云,姚晓军,等.1994-2006年上海市土地利用时空变化特征及驱动力分析[J].长江流域资源与环境,2012,21(12):1 468-1 479.

[28] WANG Hong-zhi, SHAO Qi-hui, LI Ren-dong, et al. Governmental policies drive the LUCC trajectories in the Jianghan Plain[J]. Environ Monit Assess,2013,185(12):10 521-10 536.

[29] SHI Hong-chao. A Review of land use and land cover change[J]. Journal of Anhui Agri Sci,2012,40(26):13 107-13 125. 史洪超.土地利用/覆被变化( LUCC )研究进展综述[J].安徽农业科学,2012,40(26):13 107-13 125.

[30] GUO Bin, CHEN You-qi, YAO Yan-min, et al. A review of the research on the driving force of land use and land cover change[J]. Chinese Agricultural Science Bulletin,2008,24(4):408-414. 郭斌,陈佑启,姚艳敏,等.土地利用与土地覆被变化驱动力研究综述[J].农业资源与环境科学,2008,24(4):408-414.

[31] YANG Li, YU Xian-jun, ZHANG Su-lian, et al. Statistical yearbook of Panjin City[M]. Panjin: Statistical Bureau of Panjin City,2007. 杨力,于显军,张素莲,等.盘锦统计年鉴[M].盘锦:盘锦市统计局,2007.

Land use and land cover change and their driving forces in the nature reserve of Shuangtai River Estuary in the past 30 years

WANG Dan-gui1, HU Ke*1, MA Peng-fei2, WANG Min-han1, LIU Xia1

(1.SchoolofMarineScience,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China; 2.SchoolofGeosciencesandResources,ChinaUniversityofGeosciences,Beijing100083,China)

The national nature reserve of Shuangtai River Estuary is located in the lower reaches of Liaohe River Estuary. There are many wetlands in this region, the land use and land cover types of which are various. The land use and land cover change (LUCC) and their driving forces in the national nature reserve of Shuangtai River Estuary from 1984 to 2013 were analyzed by utilizing the Landsat TM, ETM, OLI-TIRS remote-sensing images of 5 different periods in the past 30 years. The method combined GIS spatial analysis with mathematical statistics was adopted. The results show that the marsh reeds area and aquaculture area increased widely, while the natural water area and tidal flat area diminished widely, the single land use dynamics of aquaculture area was the largest during 1984 to 1992. The farmland area and tidal flat area increased fast, while the natural water area and marsh reeds diminished fast, the comprehensive land use dynamics was the largest during 1992 to 2000. The aquaculture area increased widely during 2000 to 2007. The construction land increased widely during 2007 to 2013. The LUCC of the national nature reserve of Shuangtai River Estuary was influenced by many factors of which the population, economy and policy were the mainly social economic factors. The performance of each factors were different during different periods.

remote sensing; GIS; Shuangtai River Estuary; LUCC; driving forces

2014-06-19

2014-12-08

国土资源部矿山地质环境治理专项项目资助(3-4-2013-115-B)

王丹桂(1989-),女,湖南娄底市人,主要从事海岸带地质环境方面的研究。Email:wangdangui08@163.com

*通讯作者:胡克(1957-),男,教授,主要从事海岸带国土开发与资源环境方面的研究。Email:huke@cugb.edu.cn

10.3969/j.issn.1001-909X.2015.01.008.

TP75;X196

A

1001-909X(2015)01-0051-11

10.3969/j.issn.1001-909X.2015.01.008

王丹桂,胡克,马鹏飞,等.双台河口自然保护区30 a间土地利用/覆被变化及其驱动力分析[J].海洋学研究,2015,33(1):51-61,

WANG Dan-gui, HU Ke, MA Peng-fei, et al. Land use and land cover change and their driving forces in the nature reserve of Shuangtai River Estuary in the past 30 years[J]. Journal of Marine Sciences,2015,33(1):51-61, doi:10.3969/j.issn.1001-909X.2015.01.008.