汉画像石方胜图像研究

摘 要:汉画像石刻是中国汉代地下墓室、墓地祠堂、墓阙和庙阙等建筑上雕刻画像的建筑构石,同时也是我国古代祭祀性丧葬艺术的珍品。对汉画像石中的“方胜”图像进行研究,主要通过结合汉代历史时期的经济文化、社会信仰、民俗风情等社会背景,对图像造型、图像演变等内容的归类和分析,阐释“方胜”图像的概念、来源及其所隐含的文化内涵。

关键词:方胜 鬼神信仰 祥瑞纹样

引 言

随着艺术考古的不断发展,汉画像石的大量发掘为研究汉代的政治经济、思想文化、社会风俗、艺术成就等诸多方面提供了丰富而又重要的实物资料,弥补了文献记载的缺漏。方胜图像作为一种汉画像石图像的典型题材,其创作思想必定隐含着中国汉代社会的深刻文化内涵,或是一种民俗风情的体现,亦或是社会阶级利益的代表……本文通过对“方胜”这一吉祥图案在汉画像石中的应用进行探讨,分析这一标志纹样所传达的某种特定信息,并通过其深刻的寓意阐释其在丧葬艺术中的文化内涵。

一、汉画像石方胜图像的概念

“胜”是祥瑞题材的一种代表图像,无论是古代汉画像石中的图像,还是今日演变而来的装饰物,都寄托着人们的美好祝愿。“胜”为强。胜利、制服,胜过、超过,优越、美好,对人而言则是胜人。“胜”是一种首饰,其质地有金胜、玉胜之分,其形式有方胜、华胜、人胜之分。汉代刘熙的《释名·释首饰》曰:华胜,华象草木华也,胜言人形容正等,一人著之则胜。蔽发前为饰也。注:成蓉镜曰:《续汉书·舆服志》:簪以瑇瑁为擿,长一尺,端为华胜。孙楷曰:司马相如《大人赋》:睹西王母皓然白首,戴胜而穴处兮。师古注:胜,新妇首饰也,汉代为之华胜。《荆楚岁时记》:正月七日,镂金箔为人胜,以贴屏风,亦戴之头鬓,又造华胜以相遗[1]。

纵观目前艺术考古所发掘的资料,“方胜”为几何图形的一种组合,“华胜”一般为花草形状,“人胜”则为人形,一般以小儿形为主。在汉代,“胜”以方胜为主要形式,而被世人崇仰的神仙——西王母戴胜不仅成为当时的一种普遍特点,并且赋予了一种神秘色彩。汉代盛行的“方胜”一直流传到六朝时期,不仅以金首饰的形式出现,在印砖的花纹样式上亦可看见。随后,“方胜”又逐渐演变为今人常见的由两个菱形套接在一起的图像,并时常用织物表现其样式,作为象征爱情的一种吉祥物件。

然而,无论是古代还是现代社会,人们都是向往美好事物的,因此,传统纹样所蕴含的吉祥意义同样适用于现代的设计,以用于表达现代人的设计理念。香港著名设计师靳埭强先生的设计有限公司司标设计就是巧妙地借用“方胜”纹样为基本框架,再结合“盘长”纹样的“源远流长、生生不息、相辅相成”的思想,将中国传统吉祥纹样和现代审美结合起来, 表达了人们同心同结、彼此相通的美好意愿。(图1)

二、汉画像石方胜图像的来源

在新石器时代,母系氏族公社达到了全盛时期。在长江、黄河流域,形成了以农业为主的综合经济,并在周边地区逐步发展畜牧业,同时原始手工业,如制陶及纺织工艺等等也有了较大的发展。人们不仅越来越重视对自然界原有物质的开发利用,而且对于在自然界基础上的加工及再生产也得到了进一步的发展。值得引起注意的是,几乎在已发掘的百数以上的新石器时代墓葬遗址中,各处都有纺捻纱线的纺轮出土,其中年代较早的有距今七千三四百年的、出土于河北武安县磁山早期新石器文化遗址发现的四件陶纺轮。更为重要的是,有一件刻有花纹的纺轮,其上面的纹样成十字形,中间的圆圈代表穿孔,它是织机上具有代表性的部件——卷经轴的端面形象(图2)。经轴在古代和现在民间(如安阳),都叫做“勝”或“榺”,十字形木片是经轴上两端的档板和搬手,叫做“榺花”或“羊角”。搬动它可将经线卷紧或者放松[2]。然而,把这种图像刻画装饰在纺轮上面绝非偶然,我们可以从已发掘的江苏武进潘家塘遗址出土的陶纺轮上看到类似而又更加精细的纹样(图3),其属于比河姆渡文化稍晚些时候的马家浜文化类型。据研究表明,在我国四川、山东、河南等全国范围内,这种纹样相当普遍,在彩绘陶器上亦曾出现过。

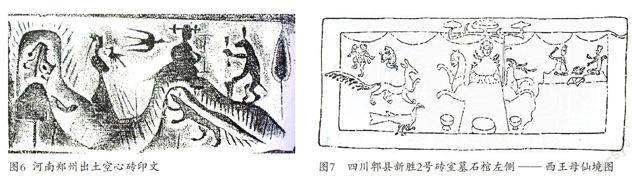

《山海经》中有关西王母的故事中记述到“蓬发戴胜”,“梯几而戴胜”,“有人,戴胜、虎齿、豹尾,穴处,名曰西王母”。晋郭璞注谓:“蓬发,乱发;胜,玉胜也。”(图4)两汉时期的文物图像,凡绘西王母,一般都会戴有“胜”这一首饰。如四川新都汉墓出土的西王母画像砖,西王母正襟危坐于龙虎座上,两鬓各佩戴一个“胜”,身旁有数位侍者,面前陈设豆、钵等用具。类似的图画场景还多见于山东嘉祥汉墓及沂南汉墓等地(图5)。由于西王母被视为“长生不老”的象征,所以,其佩戴的饰物也被认为是有着神秘色彩的吉祥之物。由此可见,不论是半人半兽的原始形态,还是已被完全人神化的女仙形象,西王母头上的发饰物——“胜”却一直保留着,而且“胜”似乎成了后人辨认西王母图像的极其显著的标志物,“胜”是西王母身份的象征。西王母为何要以纺织机上的一个构件“胜”作为她头上的装饰物呢?因为西王母作为传说中的一位女性神祗,其原型恐怕就是母系氏族社会的一位女酋长(女祖先)。当原始的桑蚕纺织业出现之后,女性一直垄断着这一行业的技术,而作为女性首领的西王母自然就是桑蚕纺织业的管理者[3]。而头上配戴“胜”也就暗示了她曾是一位与纺织有关的女性氏族首领。河南郑州、南阳出土的空心砖印纹中经常可以看到西王母手中持有一个“工”字型的物件(图6),有些学者认为,这件东西和“胜”一样也是一种纺织工具,而且很可能就是“绕线架”或者“绕线板”。西王母从事女工的情境也可以进一步证明她就是一位纺织女神。

由此看来,“胜”成为典型的象征“纺织”的纹样由来已久,并且在日后的生产生活应用中逐步演变为妇女的首饰,代表着男耕女织的农业文化。汉代社会,妇女戴胜是十分普遍的现象, 作为首饰的方胜一般是由两个菱形叠压相交组成的饰物,有连绵不断的吉祥寓意。另外,“胜”的质地种类也是多种多样,如用金子制成的“金胜”,玉做原材料的“玉胜”,用布帛织成的“织胜”,而在“胜”上装饰出花纹的则称为“花胜”。 这些饰物在江苏南京的一座明代墓葬中曾被发掘,其物用金片制成,中间为四瓣組合在一起的蒂形,菱形的角隅和边缘处用凸出的圆泡和连珠花纹装饰而成。浙江衢州南宋时期的墓葬中亦曾出现过形制类似的方胜。

三、汉画像石方胜图像的文化内涵

(一)寓意“升仙”的标志

在汉代,道教兴起,崇尚黄老之学的同时渗透着许多神话传说。久之,神话也成为了宗教的一部分,并与后来的鬼神故事杂糅在一起。西汉初年,由于社会动荡不安,统治阶级为了求得相对稳定的社会环境以发展封建经济,希望借助于宗教的力量来达到某种精神上的寄托和平衡,于是便采用了“无为而治”的黄老思想和休养生息的政策引导,使得道家思想在当时社会生活中十分活跃。道家以黄老为祖,黄老之术最重要的一个方面就是“养老求真”,希望能在生时修身养性,死后升天成仙。当时社会上普遍存在着“灵魂永存,厚葬安魂”的理念,也就是说,人死后要分到两个地方,一是天,即灵魂的归宿之处;另一个则为地,即人的肉体的归宿之地。而灵魂升天之后还会经常到留在地面的目的地徘徊,希望能保佑依然活在世上的人,而肉体本应属于大地养育之物,因而应该归还大地。因此,世人一面隆重举行丧葬仪式让死者的灵魂能够超度尽快升天,并成为神仙保佑生者;另一面在尽全家之财力物力兴建墓冢,尽量齐全地置办丰厚的随葬品与死者的躯体一同葬于地下。而到了汉武帝时期,更是出现了迷恋长生不老的现象,以至于当时社会上盛行着“言有神仙祭祀致福之术者以万数”的情境。

西汉晚期,社会上迷信传说盛行,西王母的信仰愈见兴盛起来。此前,民间已有关于西王母及昆仑山的神话传说。在神话中,西王母是掌管生命的神仙,后羿到昆仑山拜见西王母以求得长生不老之仙药,想同妻子嫦娥一起服食后成仙,然而嫦娥怕药不够,趁后羿外出时,独自服下所有仙药,升入月宫。自此 ,西王母便与“长生不老”的话题联系在一起。西汉晚期,辟邪和升仙两大主题殊途同归,西王母的形象在西汉晚期正史中的寓意就是辟邪,同样,出现在石椁画像之中也是具有辟邪的意义的。汉人之所以希望保住尸体不腐不坏,并把它提升为头等大事,其重要意图就在于希望死者能起死回生。据史料记载,自战国秦汉以来,社会生活中有一个美好的共识,那就是人死只是灵魂体魄的短暂分离,灵魂在出游一段时间后,最终还是要回来与身体复合,而一旦灵魂附体,人也就可以起死回生了。如此一來,过世的人即使不能够升天成仙,也可以再回到现实生活中。因而,辟邪是升仙的前提,也是再生的基础。在汉画中,西王母也由原始神话中的神怪演变成了一位雍荣华贵的美貌女神。这场全社会阶层范围内的造神运动产生了强烈的影响,使得人们在灵魂的归属地——墓室中刻画许多羽化登仙、祥瑞、辟邪的内容,以达到死后升仙享受快乐的目的。而西王母也作为仙界的代表,其形象极为频繁地出现在汉代社会的各个方面,以至于魏晋时期的墓葬壁画、画像石或丧葬用品中依然有迹可寻。

汉画中升仙题材方面,有的着重刻画完整的仙境,有的则突出墓主的升仙过程。画面主要刻画内容有拜见或者祭祀西王母、求取并饮食仙药、与仙人博弈时忘却或使时间停止、乘坐龙车奔向仙界脱离凡世等等。突出仙境的场面,一般以描述西王母的生活情境为对象,表现了以西王母为首的无忧无虑的神仙世界,另外,还会着意刻画西王母的不死之药。比如四川地区出土的汉画像石中,西王母形象诸多,并且多坐于龙虎堆上,犹如驾龙骑虎。四川郫县新胜2号砖室墓的石棺左侧为西王母仙境图(图7),画面中间西王母坐于龙虎座上,座前有杯、钵等器皿。西王母身上生羽,背后有一个三灵芝构成的伞盖,左侧有九尾狐、三足乌、蟾蜍和玉兔。蟾蜍持巾而舞,玉兔手持灵芝仙物。右侧为二仙人坐于高台之上对弈六博棋。二仙人双耳高耸,裸体,右边一人背上生有双翼。整个上方有圆弧形下垂,当为帷幔。山东邹城市高庄乡金斗山出土的西王母与异兽图像,西王母凭几而坐,两侧有男女侍者及九尾狐等异兽,安详的仙境情境呈现在云烟缭绕之中[4]。突出表现升仙过程的画面,除了描绘出西王母的仙境,还着重刻画了墓主人的升仙过程。如四川彭山县双河崖墓出土的石棺,该棺仅棺身的两侧有画像,一侧为西王母的仙境生活,西王母居中坐于龙虎座上,旁边有三足乌、九尾狐、起舞蟾蜍、抚琴吹箫仙人、双手捧着长生不老药的仙人等等,处处洋溢着神仙世界的快乐氛围。另一侧则为墓主已升入仙境的隆重场面,为大司在天门前迎接墓主,仙境中有凤鸟、天禄等神兽,墓主则在其他进入仙境的人的伴陪下漫步其中。山东嘉祥纸坊镇敬老院出土的周穆王见西王母的图像亦表现了凡人升仙的过程。该图像上层为西王母端坐于画面中央,下层为周穆王在仙人的引导下戴高冠乘云车奔向仙境(图8)。

“胜”是西王母的代表性首饰。在汉画中,西王母必定佩戴“胜”,所以,在大量的汉画石棺、汉画像石、汉画像砖等墓葬建筑中,方胜不仅作为西王母的首饰出现,也以独立的图像出现,代表着西王母的神威,寓意着“升仙”这一主题思想。四川江安县桂花村1号石室墓出土的1号石棺的画像,突出地表现了墓主仙境生活与已升入仙境中的历史人物。棺盖最顶端为柿蒂云气纹,棺身前端为天门,后端为伏羲像女娲像,左侧为荆轲刺秦王与奔龙人物图,右侧为宴饮百戏图,后两图周围均饰云气、“胜”纹等,象征在仙境中[5]。重庆市璧山县2号石棺右侧的迎宾与伏羲女娲画像石,框栏将画面分为两个部分,栏外及两侧均为串钱纹,主画面分为左右两个内容,左面为伏羲、右面为女娲。伏羲头戴山字型的冠,背部生有双翼,人首蛇尾,一手持有日轮,一手持有类似变形“胜”纹的物体,而伏羲右侧也有两人共抬一个变形“胜”纹。伏羲、女娲是造人之神,在传统纹样中,他们和西王母一样也是汉画中常见的题材,亦体现着人们对神仙的崇拜,对仙界的美好向往。又比如四川石羊上村王晖砖室墓石棺前端的“仙人半开门”画像石(图9),画面上是一扇双开门,半开半掩,门内一仙人露半面并且右手扶门,仙人扎双髻,身有鳞翼。在关上的半扇门及门框上刻有“故上计使王晖伯昭,以建安拾六岁在辛卯九月下旬卒,其拾七年六月甲戌葬,呜呼哀哉!”门框上方中央有一“胜”纹。这种文字画面相结合的方式类似于后世的墓志。以此也可以看出,世人祈求上计使王晖能够早日升天,享受仙境的生活。四川南溪县长顺坡砖室墓3号石棺右侧的画像(图10),整个画像可分为上下两层,下层主画面中,有夫妻执手离别、似鹿神兽、神鸟、仙人倚在半遮半掩的门内、道士向仙人求不死之药、墓主拜见西王母等升仙场面。上层画面正中是一大型的“胜”纹,左侧为仙人博弈,右侧为五只蟾蜍舞蹈嬉戏。整个升仙的场景笼络在“胜”的下方,显然此处的“胜”是“寓意升仙”的典型代表。

山东梁山县斑店乡百墓山汉墓出土的一座墓室门楣上,饰有方胜及铺首衔环(图11),方胜居中,两侧分别一个铺首衔环。铺首衔环图像是原始巫术的遗留,在墓葬中所起的作用是通过与良渚文化玉器神人兽面纹、商周青铜器饕餮纹等一脉相承的纹样,以沟通天地人神,从而把死者的灵魂送入天国[6]。既然将两种纹样置于同一画面,那么此处的两种纹样具有相似的寓意,再加上之前对“方胜”纹样的解析,以及对汉画中辟邪与升仙寓意殊途同归的阐释,可以得出,门楣上的“方胜”就是寓意升仙。类似的情境还有很多,比如,四川彭山双江崖墓墓门门楣上方,四川郫县新胜《辇车临门·武库守犬》画像石门楣正中的“胜”纹图案,乐山市陀沟嘴崖墓墓门画像的门楣上方(图12)。

(二)祥瑞图像

汉画像石墓中祥瑞图案的出现与流行,依然与当时盛行的讖纬迷信有着密切的关系。“祥瑞”即“吉祥符瑞”。在封建社会,流传着“上顺天心,下安百姓”美好愿望,人们幻想着有祥瑞出现的时候也就是所谓的“天人感应”。这种自然的天命观体现着百姓只能“听天由命”的世俗观念,而帝王向来都是天子,是替天行道之人。因而,为了显示帝王的丰功伟绩,社会中也就随之流行着诸多祥瑞故事,这也正是历史上的“谶纬迷信”。所谓“谶纬”,即谶书和纬书的合称。“谶”是巫师或方士制作的一种隐语或预言,预兆吉凶得失的文字和图记。“纬”对“经”而言,是方士化的儒生附会儒家经典的各种著作[7]。自西汉后期至东汉,谶纬迷信使得儒学更加神学化了,把自然界的一些偶然现象说教为社会安危的决定因素,以至于王莽建立新王朝、刘秀起兵,均以“符命”来号召群众。作为祥瑞题材的代表图像,西王母及昆仑山的祥禽瑞兽代表了汉代人心目中的神界,是能够给世人无限憧憬的吉祥暗示。东汉时期表现仙界的画像石画面中,还经常出现开明兽、凤凰、羽人、比肩兽、鸾鸟、朱鸟等等。

当“胜”以一种吉祥纹样装饰在汉画中,它就代表了人们心中的一种美好祝愿与希望,因而,也就会成为一种馈赠、贡献的物品。作为吉祥纹样的“胜”纹,通常会以与其他图像组合的形式出现。在长江、沱江等中下游地区的汉画像石中,集中出现了“鱼雀图”纹样。据研究者考证,画面中的雀为水雀,鱼多为鲟鱼。比如泸州1号、9号石棺中的鱼雀图,内江市关升店东汉崖墓画像石棺鱼雀图,还有四川南溪县城西乡砖石墓中出土的大量鱼雀图。 关于鱼雀图的象征意义历来有多种分析与阐释,笔者认为,结合当地的地理环境的特点,鱼和雀反映了当地的生产生活状况,是人们日常起居的一个缩影,鱼雀图像很有可能是当地的一种图腾标记。鱼雀图中的鸟也寄托着人们对上天的一种美好崇拜,是一种吉祥的征兆。泸州市大驿坝2号墓石棺右侧的鸟鱼画像石(图13),呈现的就是一幅鱼雀图。主画面中央是一条鲟鱼和一只水雀,画面顶端中央则装饰着一个“胜”纹。“胜”置顶端并与代表神话图腾的纹样出现在一个画面,因而很有可能是氏族部落把它当作一种神秘的礼物,并希望他们的图腾物象能把礼物带到天上,预兆着生命的吉祥,保佑着人们的幸福安康的生活。

结 论

汉画像石中的“方胜”主要作为西王母的头饰出现,而且呈现在丧葬艺术作品中,也就意味着“方胜”是表现“升仙”这一主题的具体物象。另一方面,“方胜”与其他神(仙)人如伏羲、女娲,以及凤凰、比翼鸟、三足乌、蟾蜍、玉兔等呈现神仙意境的图像同时出现时,寓意着“升仙”,有可能是单纯的描述仙境,也有可能是体现墓主升仙的过程。因此,“方胜”所表现的一个重要主题就是“升仙”。这一点正深刻反映了汉代社会对神话“升仙”的迫切向往,无论是在世时求得长生不老之药,还是寄希望于死后升仙,当时社会盛行的谶纬迷信羽化升仙的思想氛围非常浓厚。同时,这种形势的盛行在另一方面也会促进汉代厚葬的习俗的发展,从而更加突出了汉代推崇孝道的制度,使得孝道更加深入人心,丧葬习俗日益繁盛。当“方胜”以独立的祥瑞图像出现时,经过系统分析,除了代表着人们内心世界的一种美好意愿,或是崇拜或是供养,我们依然可以推断出其出现的缘由及意义依然离不开神话传说,离不开“升天”这一谶纬迷信。简而言之,“方胜”代表着现实生活中人们对神仙的崇拜、对仙境的向往、对美好生活的祈愿。

注释:

[1][7] 张道一.汉画故事重庆[M].重庆:重庆大学出版社,2006:336页,291页

[2] 沈从文.中国古代服饰研究[M].上海:上海世纪出版集团,2002:26页

[3] 中国汉画学会.北京大学汉画研究所.中国汉画研究(第一卷)[M].桂林:广西师范大学出版社,2004:94页

[4][5] 罗二虎.汉代画像石棺[M].成都:巴蜀书社出版社,2002:26-27页,216-217页

[6] 孙长初.汉画像石“铺首衔环”图像解析[J].美术与设计.2006(03)

作者简介:

韩冰,东南大学艺术学院美术学(专业)硕士研究生。研究方向:中国画。