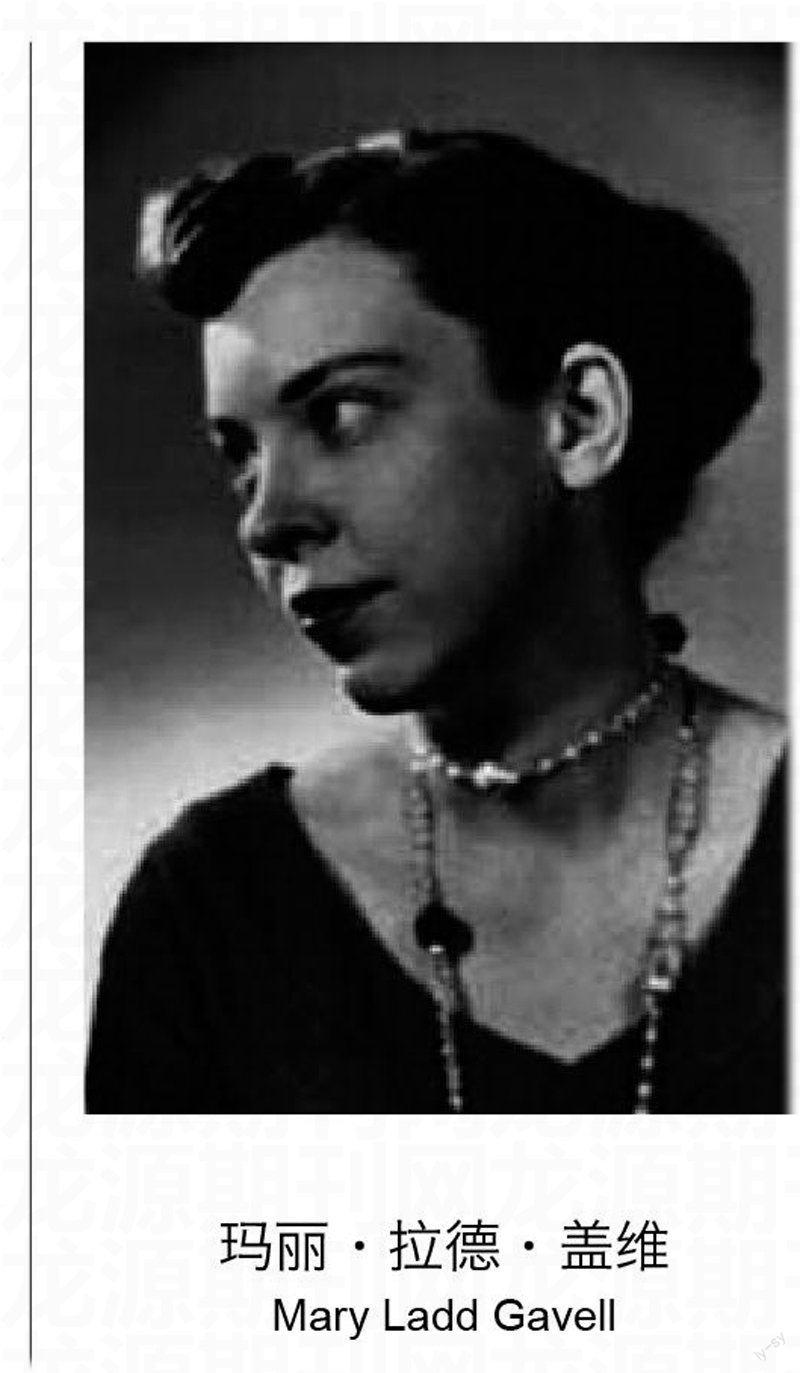

秋千

在上了年纪后,她又开始做梦了。中年时期的她并不经常做梦;或者说,即使做了梦,在她醒来的瞬间,白天的忙碌便立刻向她涌来,将她的梦彻底赶出脑海,所有残余的碎片也如同日子本身一般忙碌而乏味。她只生养过一个儿子,名叫杰姆斯。不过,在她的双亲亡故之后,她也曾经像母亲一样照顾过自己的妹妹。在丈夫朱利斯的小型工程公司刚起步的那些年里,她还处理了所有的事务性工作。即使在那个时候,朱利斯的健康状况也算不上太好,所以一直是她在整修草地、教杰米(杰米是杰姆斯的昵称。——译注)骑车以及在后院给杰米掷球,直到他学会击球。

然而,现在她又开始做梦了,就像童年时那样。哦,现在的梦可不再是发现自己独自站在糖果店里的那种可爱傻气的梦,或者在没有门的无尽的走廊里被无名怪物追赶的那种可怕的梦了。随着日子在寂静和孤单里流逝——杰姆斯已经长大成人,搬离了家,而朱利斯整天蜷缩在自己的世界里,每天都变得愈发瘦小、冷漠和迟钝——色彩、生命力和戏剧性又再次回到了她的梦里。

不过,当那晚第一次听到秋千摆荡发出的那种嘎吱声时,她根本没觉得自己是在做梦,她觉得自己正十分清醒地躺在床上。她睡在那个曾经属于杰米的小房间里,因为如今她在床上的阅读以及之后的辗转反侧都会打扰朱利斯的睡眠。那不是一个普通的秋千,它是由朱利斯亲手搭建的。在他忧郁勤勉的一生中仅有过极少几次诗意的闪现,那便是其中的一次。那时的杰米还只是个婴儿,远远不到可以荡秋千的年纪。那是一棵巨大无比的树,朱利斯想要悬挂秋千的拱形大树枝离地足足有40英尺。朱利斯手头的梯子不够高,只好再买架新的。对于索绳、钩子和座椅的安装,朱利斯也是反复考虑,十分谨慎。由于悬挂秋千的树枝很高、秋千的摆幅很大,在荡秋千时就像鸟儿在盘旋俯冲,破风前行,感觉从地平线的一边荡到了另一边。当杰米长大到终于能够荡秋千时,朱利斯是多么骄傲啊!邻居家的孩子围绕着秋千,羡慕地看着,等待着轮到自己坐上去。因为在他们眼里,这是世界上最好的秋千。

现在,秋千几乎被闲置了,只在偶尔有小孩来家里做客时,才会派上用场。此外,她在花坛里干活时,偶尔也会坐在秋千上休息片刻,发着呆,用脚尖推着自己在秋千上晃动两下。她对这有节奏的嘎吱声是如此熟悉,以至于绝不会搞错。会不会是大风吹的,如果这风的角度正好呢?她最后放弃了思索,睡去了。

第二天是周日,是他们去杰姆斯家吃饭的日子,她就没有再去想昨晚的事情。杰姆斯住在城市另一头的近郊。她经常想,这个距离正合适,既没有近到年迈的父母可以干预他们的生活,令他们感到尴尬,也没有远到令她无法时常去看望他们。她全心全意地爱着他,他是她的宝贝,是她的独子。她也为他感到无比骄傲。他是一位收入颇丰的数学家,在一家研究机构工作。他是某个领域的专家,那个领域的研究内容极其深奥,她已经不指望自己能理解它的要义。不过,她私底下认为自己是有功劳的,因为是她管理了工程公司的会计账簿并处理了纳税事务,是她跟学龄前的他玩数学游戏,是她与他盘着腿坐在地板上抛硬币来测试概率法则。哦,他们在一起经历了各种各样的乐趣,他们一起玩填字游戏,一起研究星星,一起阅读那些已经超出了他的理解范围,甚至有时连她也看不懂的书。他表现得很好,他是一名学者,一位成功人士,一位有价值的市民。他有一个漂亮的妻子,一个温馨的家庭以及两个帅气的儿子。她该满足了。他是她生命中的光与热,在去他家的路上,她的心怦怦直跳。

她开车。她一直很喜欢开车。过去朱利斯总是坚持自己来开车,但现在他不吭一声地让给了她。大多数时候,他们都相对无言,但她的心情却轻快得像拂面的微风一般。她轻声哼着小调,因为她就要见到杰姆斯了。朱利斯埋怨她说:“我告诉过你,这条路会很堵,你最好走沿河的那条路,就知道你不会听的。”其实,每当她走沿河的那条路,他又总会评论说这样有多绕路。不过,此时她心里太愉快了,所以并不反唇相讥,仅仅回答说:“我想你是对的,我们回家时就走那条路。”

回家时,他们确实走了沿河的那条路,路途似乎十分漫长。她有些沮丧,她从杰姆斯家出来时经常会这样。“我全心全意地爱着他”——这句话不经意地出现在她心底——“不过我希望当我问他近来可好时,他告诉我的不是基础研究部很可能与统计部进行合并这种事情。”杰姆斯亲吻了她的脸颊,他的妻子安妮也亲吻了她的脸颊,两个孩子也亲吻了她的脸颊。他悄悄地放了一个脚凳在她的脚底,他安排父亲坐在吹不到冷风的椅子上。他们已经在漂亮的石壁炉里生了火,那是一个设计者梦寐以求而建造者不惜代价的壁炉。安妮招待了他们一顿丰盛的晚餐,两个孩子在她的询问下告诉她,他们的英语成绩都是A,还获得了优秀童子军奖章。当他们问她过得如何时,她充满自信地告诉他们,她请人给家里那架老钢琴调了音,现在每天弹上一小时。他们露出了困惑的表情。“您这是打算做什么呢,妈妈?”安妮问她。“哦,没有什么,真的。”她尴尬地说。之后,她说自己正在读一些关于中国的书籍,因为她过去对这个国家一无所知,他们则礼貌地问她眼睛是否吃得消。她说她已经厌倦了福禄花,打算拔了后种上些鸢尾花时,这时,杰姆斯温和地说:“妈妈,你真不应该再做那些繁重的园艺活儿了。”他们爱她孝顺她,这是一个普通家庭所能度过的最为愉悦的周日午后。另外,杰姆斯还告诉她,他涨工资了,他先前提交给数学研究院的论文,可以毫不夸张地说,获得了最好的评价,还有,他们打算买一辆新的家用车。可是,她想知道的却是他感觉如何、他喜欢什么讨厌什么、什么让他高兴什么让他沮丧以及他期望什么。多么无聊的念头呀,她心想,我不能指望他告诉我他心中的隐秘,人一旦长大就不会再向父母倾吐这些了。不过,在她的心中产生了一种可怕的担忧,那些会不会就已经是他的隐秘,是他最重要的事情。

那天晚上,她又听见了秋千的声音,那是链条摆动时发出的轻轻的有节奏的嘎吱声。到底是什么能弄出那种声音呢?她琢磨着。那是一个平静的夜晚,绝对没有足以吹动秋千的大风。第二天,她问朱利斯晚上有没有听见什么声响,那种秋千在过去经常发出的嘎吱声。朱利斯从羊绒毯里露出脸来,没听清楚地问:“啊?”她焦躁地说:“哦,没什么。”这条羊绒毯令她气恼。朱利斯现在总是很怕冷,于是她织了这条羊绒毯送给他作为圣诞礼物。平时他会在不妨碍她的时候出门一会儿,她利用那些时间断断续续地织着毯子,想象着夜晚他俩坐在一起看电视、阅读或者聊天时毯子温暖着他的膝盖的场景。然而,他越来越少与她共度夜晚,他现在上床很早,他习惯在白天也将羊绒毯像披巾一样地裹在肩膀上。她立即为自己的焦躁感到歉疚,在那一天剩余的时间里她对他十分体贴。然而,他似乎并没有注意到,如今他几乎什么都注意不到了。

还有别的一些事情也令她气恼。她决心要多出门走动,狠狠心扔下朱利斯。她与杰茜?卡琳相约共进午餐。杰茜曾经是个如小猫般快活、没头没脑的姑娘。在整个午餐的时间里,杰茜一直在谈论她的消化功能以及如何在她为自己缝制的家居服的前襟上搭配合适的彩格图案。几天后,她给乔伊丝?西蒙打了个电话,乔伊丝因为背痛很少出门。乔伊丝详详细细地向她讲述着自己的儿子,反复唠叨儿子、儿媳和孙辈们的优秀品质。她忍住了不说话,尽管这很难。她哭笑不得地想,我的儿子要优秀得多,但问题是我不愿意在别人面前炫耀。

她再次听到秋千发出嘎吱声是在几个月之后。她从床上坐起来,略微提高了嗓门说:“我没有在做梦,那一定是秋千发出的响声!”她匆忙披上睡袍,穿上拖鞋,走到楼下,在黑暗中小心地摸索着前行。她不敢开灯,因为即使秋千的响声没有传到朱利斯的耳朵里,灯光也一定会弄醒他。她轻轻地打开后门,走了出去,来到月光下。她稍稍提起睡裙边,走过湿润的草地。她穿过茂密的树林,看到了那棵大橡树,挂在树枝上的秋千正在空中有力地摆荡着。她感到震惊,她之前并没料到会是这番情景。秋千上坐着一个孩子,她感到一阵恐惧,停下了脚步。这会不会是街坊里的某个孩子正在梦游?如果冲着他大声叫喊,他会不会有危险?或者是否走上前去拉停秋千会更妥当些?她蹑手蹑脚地向前走去,担心吓到那个孩子。她的心不安地狂跳着。她发现那好像是一个小男孩,穿着日常的衣服,并非梦游的人通常会穿着的睡衣。她又靠近了他一点,心中依旧茫然无措,恐惧和不自在令她直发抖。

她发现那是杰姆斯。

“杰米?”她疑惑地喊了一声,随即又退缩了,她想她一定是犯了某种可怕的错误。然而,小男孩看到了她,在月光的映照下,他的脸上透露出喜悦的神色,就像以往每次他看到她时那样。他高兴地回应她:“妈妈!”

她朝他跑去,拉停了秋千(他看见她之后就已经开始放慢了秋千的速度)。她跪在长满青苔的地上,用双臂抱住了他,他也紧紧地抱住了她。“见到你我太高兴了!”她哭着说,“我们已经太久没见了!”

“我也很高兴能见到你!”他一边叫喊着一边咧着嘴笑着。他调皮地亲吻着她的耳后根,因为他知道这会令她起鸡皮疙瘩。“妈妈,你知道的,”他说,“我喜欢这个秋千。我喜欢它胜过其他任何东西。我可以假装自己是一个飞行员,正驾驶着一架飞机。有时候,我会发出呜——呜——呜——呜的声音,那是飞机发动机发出的响声。”

“好吧,”她说,“这是有点儿像飞行,像一架飞机,或者一只鸟。你记得吗,杰米,你以前总希望变成鸟,你还挥舞双臂想要飞。”

“那是我很小时候的事情了。”他不屑一顾地说。

她突然意识到她不知道他几岁了。他掉了一颗门牙,会不会是6岁?或者7岁?肯定不是5岁。人们总是忘记了太多的事情。她不能去问他,这会令他感到很奇怪。作为一个妈妈,应该比任何人都清楚自己孩子的岁数。接着,她注意到,他的红色格子外套正挂在树上的一枚钉子上。她现在记起来了,那件外套是朱利斯送给杰米的6岁生日礼物。他喜欢那件外套,即使在热得无法穿的季节里都坚持要带着它。朱利斯在橡树上钉了一枚小钉子,好让他在荡秋千时挂上那件外套。那枚钉子仍然在那里,陈旧且锈迹斑斑。

“妈妈,飞机能飞多高?”他问道。

“哦,我不知道,”她说,“两千英尺吧,大概。”

“一英尺有多少?”

“哦,差不多爸爸的脚长吧——我想这就是英尺的来历吧。”(英语中“英尺”和“脚”同为foot。——译注)

“所有人的脚都一个尺寸吗?”

“确切地说,不是的。据说人类的个子正在变大,大部分人的个子都会比他们的曾祖父来得高些。”

“好吧(她意识到了他设下的陷阱,但已经太迟了),那么如果并不是所有人的脚都一样大,一英尺到底有多少?”

“我不知道。这大概不是英尺的来历吧。我们应该去查查词典。”

“词典什么都知道吗?”

“不是,它只知道一部分事情,关于词、词的意思和最初的形成。”

“但如果每样东西都可以用一个词来描述,而词典里又包括了所有的词,那它不就是什么都知道了吗?”

“好吧,”她说,“你说得很对,让我再仔细想想。”

又有一次,他问她:“如果地球一直在转动,我们为什么没有掉下去?”

“那是因为重力。你知道什么是磁铁的吧。地球就好像一块大磁铁。”

“但是重力在哪里呢?如果你抓一把泥土,那里面没有任何重力。”

“好吧,我不知道。我想大概是在地球的中心吧。我真的不知道。”她说。

她感觉自己因很久未用而生锈的内心之轮现在又开始转动起来。她感觉自己好像很久没有参与任何一场真实的对话或者思考任何一件真实的事情了,好像一个疏于练习游泳的人再次下水。

在交谈了一个小时之后,他说他必须要走了,过去每到上学的时间,他总是表现出对时间一丝不苟的遵守。

“再见,长嘴鱼!”他说,而她很自然地脱口而出:“待会儿见,短吻鳄!”

在那以后,每一至两个晚上,杰姆斯就会来一次。她躺在床上满心欢喜地期待着秋千的嘎吱声。她不再穿着睡袍出去,而是快速地穿戴整齐,因为她总认为自己作为母亲应该看上去整洁而得体。他俩坐在秋千旁,谈论星星,寻找北斗七星,讨论在学校里遇到总是待你有点刻薄的男孩时该怎么办,这是长久以来大部分孩子对待彼此的方式,然而他们并非故意为之。他们还讨论如果教会学校说世界是在六天里创造的而妈妈对你作过一番不同的解释,你该怎么说。还有为什么白天在冬季比较短而在夏季比较长。

她开始变得精神焕发。她绕着屋子唱歌,直到连朱利斯都发现了她的反常,不以为然地说:“你最近似乎有点兴奋过头了。”当安妮在电话里抱歉地说因为杰姆斯要参加一个委员会的会议而不得不取消周日聚餐时,她不仅表现得十分善解人意(就像以往遇到这种情况时她总是尽力表现的那样),还在放下电话后依然怀着轻松的心情,接着哼那首被电话打断的歌曲。

一天晚上,在他俩交谈了一个小时之后,杰米说:“妈妈,我现在必须要走了,我不能再回来了。”

“好的。”她说。她极大的克制力让她看起来乐观平静,就像那次她带着4岁的他去医院切除阑尾时一样,她的声音中没有一丝颤抖,眼睛里没有一滴泪水。她亲吻了他,然后坐下,看着他走入那条狭小的后街。他曾经沿着那条街一路走向他的学校、他的大学和他的工作,最后是他的婚姻。在街的尽头,他转过身来,朝她挥挥手,一如往常。

在他消失于视野后,她坐在柔软的长满青苔的地上,手臂倚靠着秋千,埋头哭泣。不知过了多久,一阵响动使她抬起头来。是朱利斯,他正虚弱地佝偻着站在月光下,身上穿着睡衣,瘦削而苍老的脖子上裹着那条千年不变的羊绒毯。她急忙试着调整姿态,好让自己半夜坐在地上将头枕在秋千上的行为看上去很合理。朱利斯一直认为她有些笨头笨脑,需要反复告诫。此时,他一定会认为她丧失了理智,一定会严厉地呵斥她。

然而,他却用他沙哑苍老的嗓音温和地开了口,“他走了,留下了他的外套。”他说。

她望去。钉子上挂着那件红色的小外套。