智力资本对企业协同创新的影响研究:组织学习的视角

陈浩 何洁

摘要:企业协同创新能力的塑造不仅需要丰富的知识资源,还需要对知识进行有效利用,而知识的创造、利用的过程即组织学习。文章探讨了智力资本、组织学习、企业协同创新之间的关系,采用结构方程模型分析了智力资本与企业协同创新的关系,以及组织学习在智力资本对企业协同创新影响中的中介作用,发现企业智力资本与协同创新能力之间显著相关,智力资本通过组织学习影响企业的协同创新能力。

关键词:智力资本;组织学习;协同创新

一、 引言

在市场需求、技术变化的动态市场中,企业越来越依靠创新提供差异化的产品和服务,从而获取可持续竞争优势。在创新过程中,企业往往面临替换现有产品的探索创新和改善现有产品的利用创新的选择(O'Reilly & Tushman,2013)。侧重探索创新将使企业承担较大的风险与投入;侧重利用创新,则企业有可能陷入能力刚性的陷阱,失去应对动态环境的能力,而企业可持续发展的关键在于两种创新能力的平衡,即协同创新。

企业协同创新的本质在于对知识的探索与利用(March,1991)。企业有价值的知识资源——智力资本是企业协同创新能力的来源(Subramaniam & Youndt,2005)。然而,基于企业知识资源的创新能力久而久之将导致企业产生“核心刚性”。基于动态能力视角,知识资源需要通过有效利用从而转化为创新能力,知识利用的过程即组织学习(Chiang,2011)。已有研究证明了智力资本与创新的显著关系,而智力资本影响企业协同创新的中介机制缺乏探讨。组织学习对于企业协同创新在理论上存在促进的关系,但是这种关系是否显著还有待实证研究的支持。

二、 基本概念界定

1. 智力资本。智力资本,是企业能加以利用以获取独特竞争优势的知识总和(Youndt et al.,2004)。包括“潜在有用的技术、知识以及信息存量和流量”。企业智力资本,包括人力资本、组织资本和社会资本三个维度,三者的发展水平和结合方式决定企业的智力资本状况。人力资本被定义为存在于个体,并为个体运用的知识、技能与能力。组织资本是指存在并通过数据库、专利、手册、结构、系统与流程运用的制度化知识与被编码的经验。社会资本,是指通过个体以及个体间网络中的相互作用嵌入、获取以及利用的知识(Subramaniam & Youndt,2005)。

智力资本可以塑造企业竞争优势,在企业内具有较高的价值,而智力资本蕴含的知识性、发展的动态性以及整合性为企业创造高价值提供了可能。

2. 组织学习。组织学习是企业中知识获取、分享、积累的过程,旨在改进组织活动的绩效。基于组织学习理论、知识理论,组织学习过程包括表达、编码、分享和内化知识。知识表达是指将个体隐性知识外化为显性的形式。编码是指形成指导组织成员活动的手册或说明。分享是指相关知识通过人际互动在组织内的交换或扩散。内化是组织成员对相关知识的吸收。

组织学习至少包含以下几种特征:首先,组织学习是种社会性活动,组织学习产生于组织成员间、组织间的相互作用;其次组织学习是一个动态过程,通过组织的各种活动而实现;第三,组织学习是有目的的活动,通过组织学习,可以促进组织知识的形成、积累与运用,最终促进组织的发展。

3. 企业协同创新。创新是种新的、可商业化或者可实施的概念,即创新需要将创意转化成一种产品、过程或者服务,即创新是旨在增强组织的竞争能力从而产生、发展、采用新理念、过程或产品(Damanpour,1996)。

根据对知识的利用程度,企业创新可以分为探索创新和利用创新。探索创新(Explorative Innovation)是破坏已有的知识基础,使已有产品、服务或技术的重大变革或者技术过时。利用创新(Exp-loitative Innovation)是指建立并加强现有知识的运用,对已有产品、服务、技术的完善(Subramaniam & Youndt,2005)。企业协同创新是指实现探索创新和利用创新的平衡。

三、 理论与假设

组织学习和创新密不可分。一系列的组织努力,包括组织学习、积累、利用与新产品开发活动有关的知识,可以提高新产品的性能,促进企业在产品和服务提供水平上的提升(王文吉、丁煌,2014)。

组织中的知識和经验,首先存在于组织中的个体中,员工拥有的知识,包括对于产品和服务提供流程的知识与技能,对顾客偏好、顾客需求的了解。组织成员将其拥有的他们个体隐性知识转化为显性的知识,并对知识的编码和存储积极影响企业在原有知识的深化和利用,促进产品和服务的完善和优化(Subramaniam & Youndt,2005)。组织成员之间分享彼此拥有的知识、技能与经验,能够促进组织新知识的产生,以及对现有知识的利用(Collins,2006;阎海峰,2010)。

知识的表达、编码、分享以及内化是企业中组织学习的一系列相互衔接的组织学习过程,能积极地影响企业创新(Chiang,2011)。表达、编码、分享、内化这四方面在促进知识的探索、积累、完善和深化,从而促进企业的探索创新能力和利用创新能力。因此,我们认为具有更强的学习过程的企业能更好地从经验中更好的积累、利用和学习知识,从而获得更强的组织创新能力。

假设1:组织学习过程,包括知识的表达、编码、分享和内化与企业协同创新正相关。

智力资本包括人力资本、组织资本和社会资本三个维度,这三个维度都与组织学习有着密切的联系。

人力资本促进知识发现。接触、进入不同的知识领域有利于组织发现新的解决现有问题的方式(Rosenkopf & Nerkar,2001)。而进入到不同知识领域最有可能依赖于组织的人力资本。人力资本的最大特征在于拥有职位的专门知识,创造性的、聪明的、拥有技能的员工,是组织新思想新知识的主要来源(Snell & Dean,1992)。

组织资本促进知识编码与加强。组织通过结构化的重复活动利用其存储的知识,则有利于深化知识,并增进其价值(Katila & Ahuja,2002),因此,这一过程产生加强知识的路径依赖(Cohen & Levinthal,1990;Daneels,2002)。

社会资本促进知识分享与整合。大体而言,利用组织已有的知识而建立的流程与惯例通常以其自身的方式运行,组织控制和改变使知识在不同方向的演进存在困难(Nelson & Winter,1982)。而利用知识的群体与个体间的互动、关系以及合作,可以促进组织保留的知识以及其内在的路径价值的提升。

假设2:企业拥有的智力资本与组织学习正相关。

智力资本是企业知识的存量,在此基础上的资源整合贯穿于企业创新的全过程。从企业创新机会的发掘与把握,通过各种渠道获得对组织有价值的各种信息,包括创新的相关信息:创新的需求、创新的空间、创新的机会等,对信息、知识资源进行有效的整合与分析,形成可实施的创新想法与计划,通过组织高效执行,到形成能为组织创造价值的新产品(服务),这一系列的过程就是一个知识创造、资源整合的过程,并且是人力资本、组织资本和社会资本共同作用产生的结果。智力资本显著地影响企业的创新能力(Subramaniam & Youndt,2005)。

在企业中,知识分布在组织中不同的个体与群体,需要通过这些个体与群体间的分享、交流,才能促进不同知识的组合,从而促进企业创新。组织成员拥有知识、技能与能力需要一系列的组织学习,从而促进创意的产生与提出(Nonaka,2000)。

而组织结构、制度以及体系等知识,包括企业拥有数据库、专利、使用手册,系统、惯例和文化,提供了知识的吸收和储存机制,有利于实现对产品与服务的变革或改善(Ulrich,2009)。社会资本提供了组织中知识探索和利用的渠道从而有利于企业协同创新。

智力资本是企业拥有的有价值的知识资源,而企业创新,包括探索创新和利用创新强调的是对知识利用的不同类型。智力资本难以直接影响企业创新,而是通过知识的表达、编码、分享以及内在化这一系列组织学习的过程,从而間接地影响企业创新能力。

假设3:智力资本与企业协同创新能力的关系中,组织学习发挥了中介作用。

四、 研究方法

结构方程模型主要是用来估计潜变量之间关系,验证所假设模型与所提供数据的吻合程度。其主要包括三种类型:纯验证型、替代型和发展型。纯验证型是根据相关理论建立一个模型,用数据进行验证;替代型是根据理论提出很多了假设模型,根据数据选择一个比较好的模型;发展型是根据理论设定一个初始模型,然后根据数据不断修正,寻找理论和统计上最合适的模型。结构方程模型包括两部分,结构模型和测量模型。

结构模型:

?浊=B?浊+?祝?孜+?灼

其中B是内生潜变量系数矩阵,?祝是外生潜变量系数矩阵,?浊是内生潜变量,?孜是外生潜变量,?灼是随机干扰项,且满足E(?浊)=0,E(?孜)=0,E(?灼)=0、Cov(?孜,?灼)=0。

测量模型:

X=∧x?孜+?啄

Y=∧y?浊+?着

其中:∧x为外生观测变量在外生潜变量上的因子负荷矩阵,∧y为内生观测变量在内生潜变量上的因子负荷矩阵,X是?孜的观变量,Y是?浊的观测变量,?啄是X的测量误差,?着是Y的测量误差并且满足E(?啄)=0,E(?着)=0,E(?灼)=0等。结构方程模型的估计方法有极大似然、未加权最小二乘、广义最小二乘和对角加权最小二乘等(易丹辉,2009)。

五、 数据分析

1. 数据来源。本研究调查北京地区的高新技术企业的126家企业中,其中规模在100人~500人为主,成立时间主要集中在1年~10年,民营企业比例较大,企业R&D投入在4%~9%的企业居多。本研究共发出200份问卷,共回收问卷145份,剔除不合格问卷,包括问卷填写不完整,出现明显错误,以及回答表现出严重的极端倾向的问卷共19份,最终得到有效问卷为126份,有效回收率为63%。

2. 实证分析。本文通过结构方程模型进行模型的检验智力资本、组织学习以及企业协同创新不同变量之间的整体影响效果。

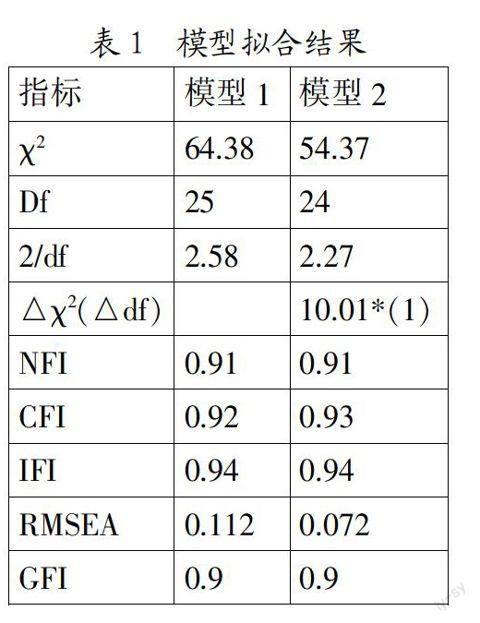

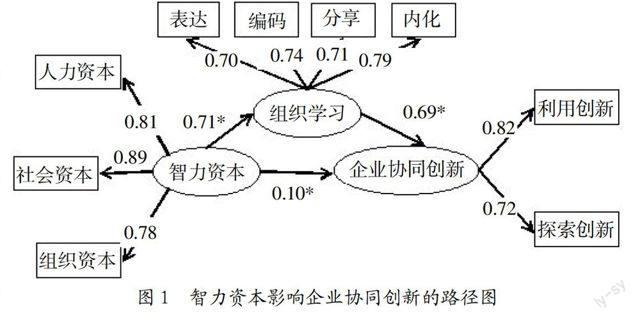

从表1可以看出,虽然?字2/df小于5,NFI、CFI、IFI和GFI都大于0.9,但是RMSEA大于0.1,拟合度较差。在此基础上,增加智力资本与企业协同创新的直线关系构建模型2,发现模型2中,?字2/df小于5,NFI、CFI、IFI和GFI都大于0.9,并且RMSEA小于0.08,模型拟合度有显著改善。因此,我们接受模型2,即智力资本既通过影响组织学习而影响企业协同创新,又直接对企业协同创新产生影响。路径图如图1所示。

由图1可知,智力资本与组织学习正相关,路径系数为0.71(p<0.05),组织学习与企业协同创新正相关,路径系数为0.69(p<0.05)。智力资本与企业协同创新正相关,路径系数为0.10(p<0.05)。智力资本对企业协同创新的间接影响系数为0.49(0.71*0.69),直接影响系数为0.10,总效用为0.59。

六、 结论

企业拥有的知识资源是塑造企业协同创新能力的基础,智力资本作为企业有价值的知识总和,是企业拥有的特殊资源。企业智力资本并不会直接形成企业的协同创新能力,因为拥有同样丰富的智力资本的企业,可能有不同的协同创新能力,或者缺乏智力资本的企业,同样表现较强的协同创新能力。因为协同创新能力的塑造不仅需要智力资本,还取决于对智力资本的利用,在企业内部实现知识的表达、编码、分享、内化等一系列组织学习的过程,从而实现协同创新能力的提升。协同创新能力的本质在于对知识的利用。因此,智力资本通过组织学习过程,实现企业协同创新能力的提升。

本文检验了企业拥有的智力资本对企业协同创新能力的影响,以及智力资本影响企业协同创新能力的内在机制。基于资源、知识和能力基础的企业理论,建立了企业智力资本通过组织学习影响企业协同创新能力的理论框架。本文认为,企业智力资本是企业协同创新能力的基础,而企业智力资本不能直接影响企业协同创新能力,而是通过组织学习,间接地影响企业协同创新能力。通过对126家高新技术企业的调查和研究,对这一模型进行验证。

第一,企业智力资本对企业协同创新能力有积极影响。拥有类似规模、成立时间、所有制的企业,在一定的研发投入情况下,当企业拥有的智力资本水平越高,如企业高素质人才数量越多、质量更好,企业拥有更完善的信息系统、流程,以及构建战略联盟、组织合作等广泛的关系,企业的协同创新能力将越高。

第二,组织学习是企业协同创新能力的重要前因。当企业的组织学习程度越高,即企业中知识分享、知识交流、知识整合以及知识内化更加频繁、水平越高的情况下,企业的协同创新能力越高。

第三,智力资本对企业协同创新能力的影响,通过组织学习发挥作用。智力资本与企业协同创新能力之间即存在直接关系,又存在间接关系。直接關系表现为智力资本水平越高,企业协同创新能力越强;间接关系表现为智力资本的作用需要通过组织学习的传导,而与企业协同创新能力相关,即企业拥有的人力资本、组织资本和社会资本水平越高,企业中知识表达、交流、整合和内化的组织学习程度越高,最后表现为企业对知识的完善或突破的能力越强。

参考文献:

1.O'Reilly C, Tushman M.Organizational Ambidexterity: Past, Present and Future.The Academy of Management Perspectives,2013.

2.March J.G., Exploration and Exploitation in Organization Learning.Organization Science,1991.

3.王文吉,丁煌.知识管理协同配置视角下的人力资源管理问题研究.统计与决策,2014,(9).

4.阎海峰.智力资本、吸收能力与组织创新关系研究.研究与发展管理,2009,(10).

5.易丹辉.结构方程模型方法与应用.北京:中国人民大学出版社,2009.

6.李燚,任胜钢,魏峰.组织学习方式对管理创新成效的影响.中国软科学,2006,(6):121-131.

7.林筠等.企业人力资本与技术创新的关系.科技进步与对策,2009,(11):185-189.

基金项目:中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助项目)(项目号:14XNH130)。

作者简介:陈浩(1988-),男,汉族,山东省高唐县人,中国人民大学商学院博士生,研究方向为企业创新、企业领导力;何洁(1987-),女,汉族,湖南省桃江县人,中国人民大学商学院博士生,研究方向为战略人力资源管理。

收稿日期:2015-02-08。