吐峪沟第42窟禅观壁画研究

山部能宜

内容摘要:吐鲁番吐峪沟第42窟有并列禅观比丘壁画。这些壁画似乎与禅观经典有关,但其确切关系还不明显。第42窟的壁画内容与禅观经典文本的描述在一定程度上存在着一致性,而且不少成组的场面都能与文本的相关内容对应上,但就总体布局而言,这些画面却和当今所见的所有文本都不一致。所以其壁画作品未必是以某一经典为蓝本的,很有可能依据的是当地的禅观传统,壁画所依据的经典很可能是吐鲁番的地方产物。这个意见对学界长期争论不休的《观无量寿佛经》来源地的问题也有可能提供重要的着眼点。

关键词:吐峪沟石窟;禅观;壁画;《观无量寿经》

中图分类号:K879.41 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)04-0035-08

An Examination of Mural Paintings of Visualizing Monks in Toyok Cave 42: in Conjunction with the Origin of Some Chinese Texts on Meditation

Nobuyoshi YAMABE1 Trans., CHEN Ruilian2 Rev., YANG Fuxue3

(1. College of Arts, Waseda University, Tokyo, Japan;

2. Information Center for Dunhuang Studies, Dunhuang Academy, Dunhuang, Gansu 736200;

3. Institute for Nationalities, Religions and Culture, Dunhuang Academy, Lanzhou, Gansu 730030)

Abstract: Toyok cave 42 contains wall paintings of visualizing monks that seem to be associated with Chinese texts on meditation. The wall paintings accord with descriptions of meditation in the texts to a certain extent and corresponding depictions can be matched for some paired scenes, though the overall layout of these scenes is inconsistent with those found in texts available today. Therefore, the wall paintings are not necessarily based on a single sutra but likely come from local meditation traditions; indeed, the text the wall paintings are based on may have originated from Turfan. This explanation could provide key information on the origins of the Amitayus Visualization Sutra which has been in endless dispute.

Keywords: Toyok Grottoes; meditation; murals; Amitayus Visualization Sutra

(Translated by WANG Pingxian)

一 引 言

吐鲁番吐峪沟两个佛窟(第20窟和第42窟)中绘有很有特色的并列禅观比丘壁画,每位比丘都在坐观面前的一个对象。美术史家认为这些画面描绘的是观想场景,我也认为这些壁画与一组汉文禅观文献有密切联系。本文聚焦于吐峪沟第42窟壁画,并将其与相关的禅观文献作详细的比较研究。

汉文禅观经典,包括著名的《观无量寿经》(《大正藏》第365号),有很多文献学上的问题。这些经典究竟源自何地,学术界已争论了很久。在东亚佛教界,《观无量寿经》颇受重视,在同类经典中所受关注的程度无可匹敌,有垄断学术关注的倾向。但由于此经与其他同类汉文文献有密切联系,诸如《观佛三昧海经》(《大正藏》第643号)、《禅秘要法经》(《大正藏》第613号)、《五门禅经要用法》(《大正藏》第619号)及《治禅病秘要法》(《大正藏》第620号),所以需要把它们紧密结合起来研究。

现在许多学者怀疑这些文献即便不是全部,也有很多与中亚息息相关,更确切地说,是与吐鲁番地区相关。但与这些文献来源地直接相关的可靠信息非常有限,因此这些学者的争论不可避免地依赖于间接证据。如果不能断定证据本身的可靠性,那么要得出明确的结论自然是困难的。

为了确定这些汉文禅观文献在佛教历史中的地理位置,我们需要找到一些坐标。在我看来,至少有两个这样的坐标,不过迄今为止还没有得到佛教学者的足够重视。

其一为梵文禅观手册《瑜伽书》,是德国吐鲁番探险队在其第三次探险中于克孜尔和舒尔楚克发现的,由西陵洛夫(D.Schlingloff)于1964年刊布。对我们来说,重要的是该文献中的许多形象与我们研究相关的汉文文献中的形象很相似。而研究汉文文献的一大障碍就是缺乏可直接比对的梵文文献,梵文《瑜伽书》可有力地促进对这些汉文文献的研究。再说,梵文《瑜伽书》写本发现于西域,就足以证明这篇文献在西域的流行。该文献可作为一个难得的坐标,用以判定这些汉文文本的流行地。笔者已另文论述,兹不复赘[1]。

另一个坐标就是前文述及的吐峪沟壁画。既然吐鲁番地区的这些壁画的实际存在是无可争议的,假如能够论证汉文禅观文献与壁画之间的明确联系,那么我们就将获得确定这些文献来源地的另一个“确凿的证据”。

本文所要探讨的是吐峪沟石窟的壁画。我相信我们可以用相当明确的方式,将这些石窟的壁画与《观无量寿经》联系起来,不过关于该窟的一些壁画,我已另文论及[2]。至于第42窟的几幅壁画,我也另文论述过[3]。因此,为了尽可能地避免重复,本文着重讨论第42窟中尚未探讨的壁画①。

二 吐峪沟第42窟图像

在吐鲁番地区,吐峪沟是最古老的佛教石窟寺遗迹。第42窟位于东崖,是一个大型复合洞窟的一个组成部分,如图1所示。

该复合洞窟就是格伦威德尔所谓的“苦修者窟”(Asketenh?觟hlen)[4]327-331,格伦威德尔所编第2、3和4窟在1990年版《中国壁画全集》丛书中分别被编为第41、40、42窟。本文使用的就是这些编号。图1右边部分为第42窟,即格伦威德尔编第4窟,也即下面所要讨论的洞窟。第42窟通常被认为是禅窟[5,6,7],禅窟的结构特征就是由一个主室和几个小侧室(大概为个人坐禅用)组成?譹?訛。

壁画内容也明显表明该洞窟与坐禅修行有紧密关系。图2和图3所示壁画位于洞窟主室的右壁和左壁?譺?訛。第42窟的许多壁画中附有长方框,可惜没有一块长方框中保留有可辨认的题字?譻?訛。因此,我们只好自己寻找合适的说明。下文将针对具有代表性的内容进行考察。

(一)恶鬼

第42窟有两幅似乎在恐吓冥想者的恶鬼壁画(II.1、III.1)?譼?訛[8]。图版1所示即编号II.1(表示第二排第一列,下同)对应的壁画。

在这幅画中,两个黑色的恶鬼在一位禅定僧面前跳跃。他们手持棍子(剑?),大团火焰从头上(嘴里?)升起。这是一个非常奇怪的画面,但在禅观经典中不乏相关记载。兹引数例[8]50[9][6]156:

时火焰端有五夜叉,手执利剑,头有四口,吸火而走。[10]

[行者]见诸夜叉,裸形黑瘦,双牙上出,头上火然,首如牛头,角端雨血。[11]

数息静处,鬼魅所著。见一鬼神,面如琵琶,四眼两口,举面放光……令于行者心不安所。若见此者,当急治之。治之法者……一心闭眼,阴而骂之,而作是言:“我今识汝,知汝是此阎浮提中,食火嗅香”……鬼便却行,匍匐而去。[12]

佛教文献中确实到处都有恶鬼的记载。上面所引段落用于解释这些壁画也似乎特别适合。

因此,我猜想这些画与上述段落有特别的联系。存在这种联系就意味着在“苦行者”(Asket)前面有一个带棍的恶鬼逃跑的画面,据格伦威德尔所说,在同一洞窟后室的B禅室中也有这幅画(现在已看不到了)[4]331。再看上引《治禅病秘要法》之末句,其中写明当恶鬼的身份被揭露时他就会离开。在笔者看来,这幅壁画表明吐峪沟壁画与我们所关注的禅观文献关系紧密。

(二)花中童子

第42窟有一幅奇妙的画,画中一位比丘正在观看一个小孩,小孩在池中长出的一朵花中。壁画见于图4的最右边,即图3的II.8。

这类壁画通常被视为对化生(upapāduka)的描绘。宫治昭把这幅画(和第20窟的另一幅相似的壁画)解释为往生西方极乐世界之人[8]66-68。

不管怎样,我认为第42窟的壁画有另一种解释的可能性。同一洞窟的其他壁画(至少他们中的大多数)似乎与《观无量寿经》或西方极乐世界并没有明确的联系?譹?訛。但我觉得应将图3的II.8置于禅观经典总体中来考量。如下列这些段落很好地适用于壁画的说明:

一梵王持摩尼镜,照行者胸。尔时,行者自观胸如如意珠王,明净可爱,火珠为心。大梵天王掌中有转轮印,转轮印中有白莲花,白莲花上有天童子……然后想一乳池,有白莲花,在乳池中生。[12]333c

这段文字虽然未提童子出现在池塘的莲花中,但可以看到“莲花上有童子”和“莲花在池中生”的情节。此外,文中“火珠”刚好出现在“莲花上有天童子”之前。而在画面中,同样可以看到“火珠”出现在一朵莲花上(壁画II.6),这与我们正在讨论的童子壁画相当接近(壁画II.8,见图4和图版3)。

另外,在同一排我们可以看到另一幅莲花生长于池塘的画面(II.4,图4和图版2)。此画的上部破损,但据格伦威德尔所说,在华盖遮蔽下的莲花上有一个白色的圆盘,他猜想是一面镜子[4]330。下半部分今天仍能看到。若此说不误,那么,这面镜子很可能朝向行者而且照出他的胸部,恰如上引文字所描述的那样。纵然镜子不是由梵天所持,但一连串的壁画却使人很容易将之与《治禅病秘要法》?譺?訛的有关记载相联系。

再看《治禅病秘要法》中的另一段文字,与讨论中的壁画有密切联系:

于梵瓶中,生白莲花,九节九茎九重。有一童子,随梵王后,从初莲华出,其身白色,如白玉人……心上作三莲花,三花之中,有三火珠,放赤色光。[12]334b-c

在这一案例中,白莲花生于一瓶内,一童子出现在其中一朵莲花中。引起我们注意的是,就在同一排壁画(II.5)中,我们发现了莲花生长于瓶中的画面(图4和图版3)。加之,在此我们再次发现了“花中火珠”的图像,见壁画第2排第6列(II.6)。我们甚至可以添加习语“华上化佛”(《治禅病秘要法》,《大正藏》第15卷,334a25),用于说明第2排第7列(II.7)之画面(图4和图版3)?譻?訛,“华上化佛”就出现在上引《治禅病秘要法》段落之前。

此外,这里或许应补充一下,“童子”(bāladāraka)在梵文《瑜伽书》中是屡见不鲜的图像。尽管笔者无法找到梵文《瑜伽书》中莲花童子的确切图像,但以下段落或许值得引证:

嗣后,心藏里有(一莲池)……[观想者]见一童子那里潜水,且沉浸于三昧(samādhi)之乐。一男星光闪闪,(形似)木炭画,抓住莲池中(童子)高举起来。然后,莲池燃烧起来。(118R3-4)

童子沿着(前面提及的树的)一个个(树)枝出(来),伫立,创建了丝绸华盖,罩于诸佛之上。(127V5)?譼?訛

前段描述一童子在莲池中,后段则提到童子沿一棵树的树枝出来。因此我们在梵文《瑜伽书》中至少可以确认一种植物的图像。可能只是巧合,但我们注意到图II'.7中央图像的上方恰好也绘制了华盖。

我承认梵文《瑜伽书》和这些壁画之间的联系并不密切,但给我强烈印象的是,《治禅病秘要法》中描述的观想范例与我们所探讨的吐峪沟壁画联系密切。换言之,难以找出特别充分的理由把花上的童子与往生西方极乐世界者联系在一起。

(三)乐器和池塘

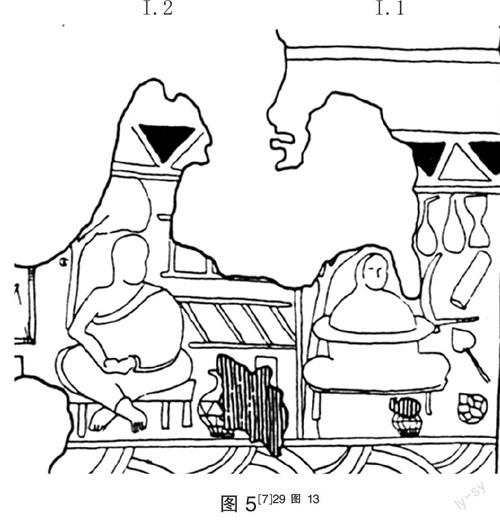

第42窟中有两幅乐器的壁画,编号依次为I.1和I.3。图5显示的是I.1-2。

鉴于画面I.3的乐器呈现在一座屋子的旁边(I.4,见图2),如同宫治昭提出的?譹?訛,下列段落或许是一种合理的解释:

须臾之顷,见花台楼,皆作金色,七宝合成,于上便有无尽宝藏,衣服饮食,微细柔软,箜篌乐器,须随意所欲,得充足已。?譺?訛

这里需说明的是,紧挨着I.1有一个奇怪的像梯子一样的图案。(I.2;在II.3的右上角发现了一个相似物,见图3)。宫治昭不确定如何解释这幅画[7]28,我认为如果把地上分段的矩形物与敦煌莫高窟第45窟的一幅相似壁画做比较(图版4)?譻?訛,就能推定此物代表八味水池?譼?訛。

如是,可以《观弥勒菩萨上生兜率天经》的有关段落来解释:

一一莲华上,有无量亿光,其光明中,具诸乐器,如是天乐不鼓自鸣……时诸园中,有八色琉璃渠,一一渠,有五百亿宝珠而用合成,一一渠中,有八味水,八色具足……[13]

我们还需考虑的一种可能是,《观弥勒菩萨上生兜率天经》据说是在吐鲁番翻译(事实上是在吐鲁番创作的?)[9]44-45的佛经之一。

三 第42窟壁画的全面考察

基于以上观察结果,对适用于那些壁画的来源不明的汉文禅观文献的调查研究,我们能得出什么结论呢?

从单个层面看,这些壁画的内容与相关禅观文献的描述可谓相当一致,在有些案例中,甚至几幅相邻的一组壁画的内容都能与相关文献的某些部分相连接。然而,这些壁画[3]140的整体排列和我们所知的任何文献并不一致。

如何解释这些连接点呢?显然,一个简单的解决办法就是假定这些连接点是基于某些未知的文献,而这些文献现已不存。然而,我们还应考虑第20窟中有些单个画面明显与《观无量寿经》相关联,但其整体排列又与《观无量寿经》的体系不一致[2]43-44[9]48-488,因而我们必须寻找另一种解释。而且笔者认为,第42窟壁画之情况也未必是基于单一的文献。尽管如此,很难否认这些壁画和文献之间存在共通的气氛。

如所周知,敦煌莫高窟基于《观无量寿经》描述观想场景的观经变相绘画比吐峪沟壁画更精细且更加程式化,且经变画中双手合十的韦提希夫人所观之物皆是《观无量寿经》中指定的[15]。这些壁画未必会产生与观想修行直接相关的意念,他们很有可能只是叙事的场景或被敬奉的对象。

吐峪沟壁画与莫高窟的经变画相比较,显得不仅不精细,而且相当粗糙。在吐峪沟壁画中,比丘观物的禅观姿势给人一种与观想修行有关的更为强烈的印象。既然洞窟本身的构造表示这些洞穴用于坐禅,我认为这些禅观壁画极有可能就是禅僧在洞窟中实际做法的真实写照。鉴于某些类似图像也出现在梵文《瑜伽书》中,可以认为这些如此罕见的图像应是中亚观想僧通常的观想图。显然,吐鲁番观想僧试图把这些元素结合起来,进而构造出连续的且清楚地分条列举的观想体系,如同《观无量寿经》中通常所见的那样。

另一方面,在克孜尔也可以看到观想比丘壁画?譹?訛。我认为这些壁画反映了当时的实际做法,但他们似乎并没有预先假定任何体系。克孜尔壁画中的比丘是分散的,而且是逐个进行练习的。相比之下,吐峪沟并列观想比丘的图画似乎反映了当地行者修行系统化的努力[16]。

在此还应考虑一个现象。正如我们所见,壁画描绘的图像样式在相关的禅观文献中多有发现,但这些文献中的此类图像又以不同的顺序出现在不同的情境中[9]39-114。由是以观,禅观图像在某种程度上为当地行者所共有,但其排列在很大程度上取决于行者的个人意愿。

另外要考虑的一点是,禅观指南肯定只是以口耳相传的形式存在[9]495。因而,总的来说禅观传统是口口相传的。在此情形下,人们的修行方法必不可能整齐划一,各种不同方法的出现当为势之必然,只不过是在大体类似的框架下而已。

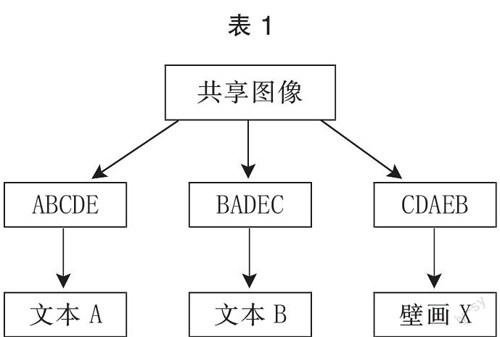

我认为事情是这样发生的:先有一组共同的禅观图像,有人采用这些图像并进行排列,比如,依照“ABCDE”的顺序,并且这种组合被当作文献A保存下来。其他一些人又把相同的图像排列成“BADEC”形式,而且这种排列又被当作文献B传播。然而,另外又有人把他们排成了“CDAEB”,而这种形式被记录到壁画中(见表1)。

因此,这些壁画并不是基于任何一个特定的文献,更有可能的是文献和壁画各自保存了相同口述传统的不同面貌。

现在,我论证的一个重要问题是确定吐峪沟这些难以确定的壁画的年代。美术史学家[9]488-493对第42窟壁画给出了公元5至7世纪之间各种不同的断代。既然本人并非美术史学家,对我来说就此作出评论有一定的难度,且限于篇幅无法详细探究。无论如何,既然相关的汉文文献是公元5世纪之物,那么就必须考虑这些壁画可能迟于这些文献的可能性。

虽然如此,即使壁画制作时文献已经存在,充当这些文献和壁画模型的那些传统仍然活跃着。在此种情形下,当地禅观者不会把这些禅观文献视为绝对权威。对他们来说,文献只会被看作是多种流行观想图的排列方式的范例而已。不然,难以解释在吐峪沟壁画中观察到的杂乱布局。

职是之故,我认为很有可能这些壁画和经典都是以当地的禅观传统为基础的,这就是说禅观文献很可能也是吐鲁番地区的产物。

作者附记:吐鲁番地区文物局现在正在进行吐峪沟石窟的发掘工作。由于有新窟发现,他们给了东崖石窟新的编号。第42窟的新编号是K32,参考中国社会科学院考古研究所边疆民族考古研究室,吐鲁番学研究院,龟兹研究院《新疆鄯善县吐峪沟东区北侧石窟发掘简报》,《考古》2012年第1期,第8页,图版1。

本文原题“Examination of Mural Paintings of Visualizing Monks in Toyok Cave 42”,刊于柏林科学院吐鲁番学研究中心德金(D. Durkin-Meisterernst)等编《重访吐鲁番——丝绸之路文化和艺术研究一百周年(Turfan Revisited—The First Century of Research into the Arts and Cultures of the Silk Road)》,柏林,2004年,第401-407页。本译文获作者授权发表。作者校对了汉文译稿,还增补了部分文字,此致谢意。

参考文献:

[1]Nobuyoshi YAMABE.The Significance of the “Yogale-

hrbuch” for the Investigation into the Origin of Chinese Meditation Texts[J].仏教文化,1999(9):1-74.

[2]Nobuyoshi YAMABE.An Examination of the Mural Paintings of Toyok Cave 20:in Conjunction with the Origin of the Amitayus Visualization Sutra[J].Orientations, 1999,30(4):38-44.

[3]Nobuyoshi YAMABE.Practice of Visualization and the Visualization Sutra: An Examination of Mural Paintings at Toyok, Turfan[J].Pacific World, 2002,3(4):123-152.

[4]A.Grünwedel.Altbuddhistische Kultsttten in Chinesisch-Turkistan:Bericht über archologische Arbeiten von 1906 bis 1907 bei Kua, Qaraahr und in der Oase Turfan[M].Berlin,1912:327,pl.658.

[5]贾应逸,著.須藤弘敏,译.吐峪沟石窟探微[J].佛教艺术,1989(186):66-67.

[6]贾应逸.鸠摩罗什译经和北凉时期的高昌佛教[C]//新疆龟兹石窟研究所,编.鸠摩罗什和中国民族文化——纪念鸠摩罗什诞辰1650周年国际学术讨论会文集.乌鲁木齐,2001:156.

[7]宫治昭.吐鲁番吐峪沟石窟的禅观窟壁画——净土图、净土观想图、不净观想图(上)[J].佛教艺术,1995(221):19.

[8]宫治昭.吐鲁番吐峪沟石窟的禅观窟壁画——净土图、净土观想图、不净观想图(下)[J].佛教艺术,1996(226):49-50.

[9]Nobuyoshi YAMABE.The Sūtra on the Ocean-Like Samādhi of the Visualization of the Buddha”: The Interfusion of the Chinese and Indian Cultures in Central Asia as Reflected in a Fifth Century Apocryphal Sutra[D].Yale University, 1999:435-441.

[10]观佛三昧海经[G]//大正藏:第15卷.台北:新文丰出版公司,1983:657c.

[11]禅秘要法经[G]//大正藏:第15卷.台北:新文丰出版公司,1983:264c.

[12]治禅病秘要法[G]//大正藏:第15卷.台北:新文丰出版公司,1983:341a-b.

[13]观弥勒菩萨上生兜率天经[G]//大正藏: 第14卷.台北:新文丰出版公司,1983:419a.

[14]敦煌文物研究所,编.中国石窟:敦煌莫高窟:第3卷[M].东京:1981:图版138.

[15]胜木言一郎.敦煌壁画之观经变相十六观图中人物表现[G]//鹤田武义,编.东亚美术中的人物表现.东京,1994:59-61.

[16]須藤弘敏.禅定比丘图像与敦煌第二八五窟[J].佛教艺术,1989(183):18-19;須藤弘敏.禅定比丘图像与敦煌285窟[C]//段文杰,主编.1987敦煌石窟研究国际讨论会文集:石窟考古编.沈阳:辽宁美术出版社,1990:400-401.