《张议潮统军出行图》仪仗乐队乐器考

朱晓峰

内容摘要:本文以莫高窟第156窟主室南壁及东壁南侧下部所绘《张议潮统军出行图》中的仪仗乐队为主要研究对象,通过仪仗乐队的功能、乐器属性等方面的归类,考证了晚唐时期归义军节度使统军出行仪仗乐队的编制、乐器以及乐舞配置,重点分析了出行图中出现的各类乐器的沿革、形制、材料和演奏形式,并结合相关史料,对归义军时期的音乐机构进行了合理地推论,以期在上述诸方面得出一定的结论。

关键词:张议潮统军出行图;鼓吹前导;伎乐方队;乐器;归义军;音乐机构

中图分类号:J632.52 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2015)04-0025-10

A Study on the Ceremonial Band and Musical Instruments

in the“Outing Scene of Zhang Yichao”

ZHU Xiaofeng

(Institute of Dunhuang Studies, Lanzhou University, Lanzhou, Gansu 730000)

Abstract: On the south and east walls of the main chamber in Mogao cave 156 is a painting of the“Outing Scene of Zhang Yichao,”the subject of which was the governor of the Gui-yi-jun (Return-to-Allegiance Army) in the later Tang dynasty.This paper presents a textual research on the musical instruments, band formations, and arrangements of musicians and dancers by classifying the functions of the ceremonial band and various items in the “Outing Scene of Zhang Yichao.” This analysis pays particular attention to the development, forms, materials, and performance types of various musical instruments based on relevant documents.

Keywords: “Outing Scene of Zhang Yichao;”leading trumpeters; square team of musicians and dancers; musical instruments; Gui-yi-jun; music institution

(Translated by WANG Pingxian)

莫高窟第156窟位于莫高窟南区崖面的南段第四层,为晚唐张氏归义军时期开凿的洞窟。其主室南壁及东壁南侧下部绘有《张议潮统军出行图》,榜题全文为:“河西节度使检校司空兼御史大夫张议潮统军□除吐蕃收复河西一道(出)行图”;北壁及东壁北侧下部则绘有《宋国河内郡夫人宋氏出行图》,其榜题为:“宋国河内郡夫人宋氏出行图”。根据敦煌文书记载,张议潮于咸通二年(861)攻占凉州,之后被授予“检校司空”一职①,所以第156窟的始建应该在861年。另外,贺世哲先生考证第156窟完工应在咸通六年(865),而且“第156窟甬道壁画又是以张淮深的名义画的……据此推断,第156窟前室和甬道绘壁的主持人应该是张淮深”[1]。本文将沿用以上观点进行论述。

两幅出行图作为晚唐时期精美的供养人图像,为我们真实地再现了当时的仪仗、兵制、音乐、舞蹈等诸多方面的社会信息,使我们对归义军时期的乐舞文化和音乐机构有了更加确切与翔实的认识。2013年10月,笔者赴敦煌莫高窟实地调研第156窟,并结合文献资料和壁画图像,对《张议潮统军出行图》中乐队的编制、乐器、乐舞以及归义军时期的音乐机构进行了相关研究,欠缺之处,敬请指正。

一 《张议潮统军出行图》

仪仗乐队的编制

敦煌文书P.3773V记有唐代景云二年(710)所写《凡节度使新授旌节仪》一文,从中可以看出唐代节度使新授旌节出行仪仗的规定:

1. 凡节度使新授旌节仪

2. 天使押节到界,节度使出,先引五方旗,

3. 后鼓、角、六纛,但有旗、幡,不得欠少弓箭,

4. 衙官三十,银刀官三十,已上六十人,并须衣服

5. 鲜净锦络缝褶子。卢帕头五十,大将

6. 引马,主兵十将,并须袴帑、袜额、玲珑、缨

7. 拂、金鞍镫,鲜净门枪、豹尾、

8. 彭排、戟架。马骑、射鹿子人,悉须(袴)帑、袜(额)、

9. 缨拂、玲珑,珂佩。州府伎乐队舞,临

10. 时随州府现有,排比一切,像出军迎候。

……[2]

上述仪仗与《张议潮统军出行图》所描绘的仪仗基本一致,其中乐队分前后两部分,前部分是鼓角前导,后部分为伎乐队舞,二者均属于前部仪卫序列。《凡节度使新授旌节仪》并未详细说明鼓角前导和伎乐队舞的编制情况,但在《张议潮统军出行图》中可以明确看出乐队的具体编制。出行仪仗的鼓角前导为鼓吹8人,分左右列队,每列4人,前两人敲击大鼓,后两人吹奏大角。伎乐队舞在衙官队列之后,分为舞伎方队和伎乐方队。舞伎8人,分左右列队,每列4人,呈舞蹈行进状态;伎乐方队共12人,其中大鼓1对分列左右最外侧位置,1人背鼓,1人敲击,另8名乐伎分前后列队,每排4人,手持乐器,呈演奏行进状态,如图1。

李正宇先生在研究归义军乐营的结构与配置时,根据榆林窟第12窟北宋供养人题记《斋粮记》中“乐营石田奴三十余人”的记载,认为《张议潮统军出行图》中的乐舞“无疑应属乐营人员,即所谓‘衙前乐部。壁画所绘,当然只是归义军乐营的一部分,不可能把乐营人员全部画出。故上举数字不过略示其事,并不足判断归义军乐营的规模”[3]。

《隋书》卷15对宫廷仪仗中角的规定为:

长鸣色角,一百二十具供大驾,三十六具供皇太子,十八具供王公等。次鸣色角,一百二十具供大驾,十二具供皇太子,一十具供王公等。[4]

成书于开元二十六年(738)的《唐六典》卷16对唐代行军仪仗中鼓角的使用有明确规定:

诸道行军皆给鼓角,三万人以上,给大角十四具,大鼓二十面;二万人以上,大角八具,大鼓十四面;万人以上,大角六具,大鼓十面;万人以下,临事量给。其镇军则给三分之二。[5]

在《张议潮统军出行图》的榜题中,张议潮时任官职明确记载为“河西节度使检校司空兼御史大夫”,被唐朝政府授予“检校司空”一职的时间距《唐六典》颁行已逾百年,而出行图中前导仪仗的大鼓为4面,大角为4只,可见出行图中鼓吹前导的编制大体与当时的仪仗制度相符合,对于归义军乐营的规模,《张议潮统军出行图》可能正如李正宇先生所言只是“略示其事”而无法判断。但论及具体的出行仪仗编制,出行图应该是归义军时期的真实反映。据此推测,晚唐时期节度使行军仪仗中鼓角编制应与出行图所绘编制相同,即大鼓4面,大角4只,同时也证明张议潮所统治的河西地区尽管远离唐帝国的中心,但其任节度使期间壁画图像所用仪仗并没有僭越当时的仪轨。

二 《张议潮统军出行图》仪仗乐队的乐器

出行图仪仗乐队所演奏的乐器共计19件,包括打击乐器、吹管乐器和弹拨乐器三类,分别置于鼓吹前导和伎乐方队之中,以下将对每件乐器按所在方队加以分析考证。

1. 鼓吹前导

鼓吹前导为8人编制,包括打击乐器大鼓4面,吹管乐器大角4只,分两列排列。

(1)鼓,原始社会就已出现,早期的鼓便是以兽皮蒙面振动发声的。在以后的发展过程中,鼓身开始采用不同材质,如铜鼓、木鼓等。根据图像分析,出行图前导鼓吹中的大鼓鼓身为木制,鼓面蒙以兽皮属仪仗用鼓,外形、敲击及固定方式均近似今日流行于西北地区的太平鼓。鼓身通体呈棕红色,无花纹装饰,鼓面土黄色。鼓置于鼓手身体一侧腋下,鼓手持长约60厘米的木制鼓槌,鼓槌前端较粗,鼓手体态呈敲击状,如图2所示。至于此类鼓的具体名称,庄壮先生和郑汝中先生将此鼓称为“军鼓”[6,7],之所以称为“军鼓”,一方面前导鼓吹属于军乐,另一方面是为了与出行图中伎乐方队的大鼓加以区别。二位先生的提法不无道理,但鉴于《唐六典》将此类鼓称为“大鼓”,故本文仍沿用《唐六典》之称谓,以下大角同。

(2)角,在《说文解字句读》中的解释是:

羌人所吹角,屠■,以惊马也。[8]

最早作为乐器的角,应源自西北羌族等游牧民族,以兽角制成,汉代传入中原。由于其发声浑厚悠长,可以起到警醒震慑之作用,故被应用于军乐仪仗前导之中。

《旧唐书》卷29记载:

西戎有吹金者,铜角是也,长二尺,形如牛角。[9]

唐代段成式著《觱篥格》云:

革角,长五尺,形如竹筒,卤簿、军中皆用之,或竹木或皮。[10]

这些记载说明,角在发展过程中,其材质也从最早的兽角演变为金属、竹木或皮革,而且形制开始逐渐增大。随着发声体体积的扩大和材质的变化,角的音色趋于浑厚,音量变大。出行图中的大角,长约1米左右,体形较大,外观作棍棒状,与兽角已有明显差异,相比之下更接近喇叭。其用途应为朝夕的报时、军中的号令、卤簿的威仪[11]。大角的表面装饰有古朴的几何纹饰,通体呈土黄色,据此推测,应为竹木或皮革所制。吹手骑于马上,一手扶持角的中后部,另一手把握吹嘴,鼓腮引颈,作吹奏状,见图3。

出行图明确展现出鼓吹前导系马上乐,属于军乐范畴。早在西汉时期,根据不同的使用场合,就将鼓吹乐分为了鼓吹与横吹两大类,宋代郭茂倩编《乐府诗集》云:

有箫、笳者为鼓吹,用之朝会、道路,亦以给赐。……有鼓、角者为横吹,用之军中,马上所奏者是也。[12]

可以肯定出行图中鼓吹前导即横吹乐,但从历史上鼓吹乐和横吹乐所使用的乐器以及场合来看,鼓吹与横吹的界定并非十分明显,尤其是隋唐时代,鼓吹乐与横吹乐被统称为鼓吹乐,这在《乐府诗集》卷21横吹曲辞的解题中可以明显看出:

自隋己后,始以横吹用之卤簿,与鼓吹列为四部,总谓之鼓吹,并以供大驾及皇太子、王公等。[12]

从历史上鼓吹与横吹使用的乐器来看,鼓角均为二者兼用的典型仪仗乐器。刘怀荣先生曾考证说:“角本是横吹曲的主要乐器,但在鼓吹曲辞中也不止一次地提到‘角这种乐器……在横吹曲辞中提到‘笳、‘箫、‘铙等鼓吹曲主要乐器的诗篇则比比皆是,有些诗篇还显示出横吹曲箫、笳、铙等多种乐器与角合奏的特征……鼓吹、横吹又都被称为鼓吹,并都用于卤簿,这种变化当然并不是突然出现的,而是由于二者之间从根源上均属于军乐,在后来的发展中也有着千丝万缕的联系。”[13]所以,笔者将《张议潮统军出行图》中的鼓角乐队称为鼓吹前导,从鼓吹乐具有曲辞以及使用箫、笳、铙等乐器来看,鼓吹乐在出行仪仗中是具有旋律的,且应该朝着世俗娱乐的方向发展。但出行图中的鼓吹前导仅有鼓、角两种乐器,而这两种乐器均不适宜演奏旋律。据此推测,如果说出行图是当时出行仪仗的真实刻画,那么归义军时期用于出行仪仗的鼓吹前导就应该以表现军容威仪和导引出行为主要功能。

2. 伎乐方队

出行图中伎乐方队由12名乐工组成,共11件乐器,乐工分两个声部,呈“[”形排列,如图4。

第一声部属低音声部,由前置的2面大鼓组成,每面大鼓由1人背负,1人敲击,分别站在左右最外侧。鼓身通体土黄色,材质应为木制,蒙皮。鼓手双手各持1支木制鼓槌,外形细长。相对于鼓吹前导中的马上大鼓,此鼓体形较大,故音色较前者更加低沉。但鼓吹前导中的大鼓为单槌敲击,而此鼓为双槌敲击,且鼓槌明显体形较小,证明在行进演奏时,鼓点节奏比鼓吹前导中的大鼓明显复杂。如果鼓吹前导中的大鼓以简单的行进式鼓点来突出震慑和引导的作用所说不谬,那么伎乐方队中的大鼓则以承担紧随其后8件乐器的低音和节奏为主要功能,其演奏的鼓点可能更具旋律性。在通常的乐队配置中,鼓作为低音和节奏乐器,一般置于乐队后部,但出行图伎乐方队中,2面大鼓被反常地安排在乐队最前部,证明乐队演奏的乐曲属于进行曲类,而且旋律应极具节奏感,只有这样,方能与统军出行的性质相契合。

第二声部为旋律声部,由9件乐器组成,分前后两排。前排左起,乐器分别为:拍板、横笛、竖笛、琵琶;后排左起依次为:箜篌、笙、鸡娄鼓、鼗鼓、腰鼓。

(1)拍板,从具体的乐器分类来说,属于体鸣式拍击乐器,类似今日说唱之快板。敦煌壁画中,拍板数量之多,居所有乐器之首。从唐代壁画开始,拍板在乐队中出现的频率和地位日渐突出,尤其在五代、宋、元时期的壁画中,拍板的数量达到顶峰。

宋代陈旸撰《乐书》记载:

拍板,长阔如手掌,大者九板,小者六板,以韦编之。胡部以为乐节,盖所以代抃也。唐人或用之为乐句……圣朝教坊所用六板,长寸,上锐薄而下圆厚,以檀若桑木为之,岂亦柷敔之变体欤。[14]

拍板在乐队演奏中“以为乐节”或“用之为乐句”,故其首要的作用应是打击节奏。另外,陈旸认为拍板在乐队中地位犹如柷、敔,是西周就已出现的典型木属乐器,分别用于雅乐的起乐和止乐,所以拍板在乐队中的另一作用即为指挥整个乐队。另外,从敦煌壁画中拍板在乐队的排列位置来看,一般置于乐队排头的最左侧或最右侧,从中也可以看出拍板在乐队中所起的首要作用。

出行图伎乐方队中的拍板,通体呈绛红色,木制,长尺余。由于壁画今已比较模糊,无法判断板数。根据《乐书》推测,此拍板应为大拍板,为9块木板。画面中的乐工双手持拍板末端,拍板呈展开状,此为演奏动态的真实再现。拍板置于乐队排头最左侧,突出了拍板指挥乐队和打击节奏的作用。出行图绘制的时间约为晚唐,而且河西地区在当时尚属边陲,拍板已被运用在节度使出行仪仗之中,在当时的流行和乐队中的地位可见其一斑,这也直接影响到之后拍板的盛行,到五代和宋,拍板在世俗音乐中的应用开始逐渐广泛。赵为民先生在《宋代拍板》一文中根据《武林旧事》的记载曾提出:“宋代将拍板用于军乐,在中国历史上尚属先例。”[15]然而出行图中拍板的出现,可以将拍板用于军乐的时代提前到晚唐甚至更早。

(2)横笛,是我国古老的传统横吹形管乐器,与西周时出现的篪为同类乐器,只是篪为闭管,不同于横笛的开管。敦煌壁画中,绘有大量横笛图像,最早见于北凉时期,之后各个时期壁画中均有横笛,大多为1个吹孔和6个指孔,无膜孔。横笛在乐队中主要承担旋律演奏。凡壁画中有乐队,“一般都有横笛,有时一组乐队连用数支横笛,显然是为了增加音量,突出高音声部之音响效果”[7]。同时也证明横笛在当时乐队中的重要性。伎乐方队中的横笛,管身细长,长度约40厘米,材质为竹质。根据乐工的演奏姿态判断,应由1个吹孔和6个指孔组成。吹孔位于笛头顶端,距离右侧指孔较远。这种形制是敦煌壁画中横笛图像所共有的特征。乐工以右手前置、左手后置的方式持笛,横笛位于乐工身体左侧。接近吹孔部分的壁画剥落较为严重,故无法确定是否有膜孔或笛膜。横笛置于整个方队前排居中处,横笛在伎乐方队中应是主奏乐器无疑。

(3)前排左起第3件乐器,为竖吹形管乐器。在距今最早约8000年的上古时代,原始先民就已经开始制作和使用竖吹笛类乐器,如河南舞阳贾湖和浙江余姚河姆渡遗址就出土过大量的骨笛。根据学界关于《张议潮统军出行图》的研究成果来看,其中对该乐器的考证结果是不一致的。庄壮先生称其为“尺八”[16],高德祥先生将此件乐器记录为“竖笛”[17],而在汤君与陈明两位学者的文章中,这件乐器又分别成了“箫”和“筚篥”[18,19]。可见,除壁画图像所呈现的演奏方式是竖吹可以确定之外,该乐器究竟属何种吹管乐器,需进一步进行探究。为指称方便,本文暂称其为竖笛。

画面上的乐工手持乐器作吹奏状,右手位于管身中部,左手在接近管身末端的位置,证明乐器的指孔应开于管身中部与末端之间。根据乐工按孔的手指判断,指孔应为6孔。整件乐器管身较为修长,长度、管径与同方队中的横笛相仿,材质应为竹质。乐器所在壁画的表面脱落情况严重,所以是否有膜孔、吹口形制如何以及是否有吹嘴,均无从得知。值得注意的是,郑汝中先生在上世纪80年代研究敦煌壁画乐器分类的时候,不仅绘制出竖笛与筚篥的壁画图像,还详细论述了竖笛与筚篥之间的区别:“竖笛,古代竖吹之竹管气鸣乐器。古代竖吹之笛名称甚多,有直笛、竖吹、单管、中管、幢箫、尺八等;”“筚篥,古代哨管乐器,文献中亦称觱篥、悲篥,或笳管;”“竖笛较长,有吹口,吹奏时两手靠下;筚篥较短,稍细,在一端插有哨嘴,按指靠上。”“管体较笛粗壮。”[7]前文提到,壁画中的乐器指孔开于管身中部靠下,这正好与竖笛的吹奏方式相合;再将该乐器图像与郑汝中文中所绘竖笛和筚篥的图像进行比对,发现其更类似竖笛,所以首先可以确定此件乐器非筚篥。另外,郑汝中先生认为竖笛即“竖吹之笛”,是竖吹竹管乐器的统称,而非单类乐器的称谓。陈旸在《乐书》中也说:

箫管之制六孔,旁一孔,加竹膜焉。足黄钟一均声。或谓之尺八管,或谓之竖笛,或谓之中管。[14]685

杨荫浏先生在《中国古代音乐史稿》中也指出:“从这时候有了竖吹的笛起,笛这一名称,就成为竖吹和横吹的两种笛的概括名称。……在此以后,则在一个相当长的时期中,两者在名称上,就互相混淆了。”[20]综合上述,历史上竖吹的笛类,包括尺八、箫、中管等众多乐器,所以在无法准确得知壁画上乐器细部特征的前提下,也只能将其概称竖笛,而不能确定其为尺八或是箫。

(4)位于前排最右侧的乐器是琵琶,按其形制,应称四弦直颈琵琶。汉代刘熙在其《释名》中说:“批把本出于胡中,马上所鼓也。推手前曰批,引手却曰把,像其鼓时,因以为名也。”

可见汉代的琵琶应写作“批把”,只是后来在字形上与琴瑟连类,才逐渐转写为“琵琶”,而“琵琶”二字本来的含义应是演奏琵琶的手法。琵琶一词,我国古代与现今的内涵也是不同的。现在的琵琶单指一类弹弦乐器;“古代琵琶这一名称,在从秦、汉直至隋、唐一段期间,曾适用于很多弹弦乐器——长柄的、短柄的,圆形的、梨形的,木面的、皮面的?譹?訛,弦数多一些的、弦数少一些的,都叫做琵琶。”[20]129

伎乐方队中的琵琶为直颈,四弦,壁画没有绘制琴轴,但可以确定同为四根,无品、无相。音箱为梨形,面板自上而下为深褐色、石绿色和深褐色三色块,材质应为木质。琴颈、背板、覆手和棙?譺?訛同为棕红色。背板呈流线型外凸起。覆手外形与今日覆手的外形已相当接近。棙上宽下窄,形似传统工艺品如意。琵琶由乐工手持横卧于胸前,乐工左手于琴颈处按弦,右手持棙作弹拨状。

敦煌壁画乐队所绘制的乐器中,琵琶数量居于首位,据统计约有700余件,凡壁画中有乐队,基本都能见琵琶。尤其到了唐代,琵琶的制作和演奏技艺达到一个高峰,它不仅在燕乐乐队中居于重要地位,而且还成为当时流行的独奏乐器。从出行图中的乐器排列来看,琵琶在伎乐乐队中同样是作为主奏乐器的,演奏方式是手持行进演奏,而不是传统的坐卧式演奏,这也为琵琶在晚唐五代时期出行仪仗乐队中的重要作用提供了例证。

(5)箜篌,位于后排最左侧,具体而言,应称竖箜篌。

《隋书》卷15云:

今曲项琵琶、竖头箜篌之徒,并出自西域,非华夏之旧器。[4]378

隋《九部乐》和唐《十部乐》中明确记载只有西凉乐、高丽乐、龟兹乐和疏勒乐使用竖箜篌,表明竖箜篌的确是西域传入中原的外来乐器,隋唐时期以演奏西域诸乐为主。敦煌壁画中的箜篌也以竖箜篌为主,大部分是乐工坐卧式演奏。乐队中一般置于靠后的位置,竖箜篌在乐队中多承担旋律伴奏。

出行图所绘箜篌正是上述的竖箜篌,只有深褐色的琴梁清晰可辨,其余如共鸣箱、横肘以及琴弦均因绘制时画工的省略或壁画长时间漫漶而无法得知。依照乐器轮廓,其高度约在80厘米左右,竖箜篌由乐工手持演奏,故应属竖箜篌中的小箜篌一类。竖箜篌在出行图伎乐方队中的出现,至少有三点是值得注意的:首先,至晚唐五代时期,竖箜篌使用范围更加广泛;第二,在乐队中主要以旋律辅助和增加色彩性为主;第三,竖箜篌多用于西凉、龟兹等乐部中,加之归义军政权地处西陲,可以推测伎乐方队所演奏的是具有西域风格的音乐。

(6)笙,在西周时期的“八音”分类中,归入“匏之属”?譻?訛。

春秋战国时期,笙是一件重要的礼仪乐器。在宫廷举行的大射仪、燕礼等仪节中,有声乐,也有器乐。声乐称为“歌”;器乐称为“奏”或“笙奏”;声乐进行的时候,以瑟为唯一的伴奏乐器;器乐进行的时候,以笙为主要的乐器,钟、磬以及另一些管乐器——合称为“荡”,都跟随着笙进行演奏。用于器乐的钟、磬称为“笙钟”、“笙磬”。在名称上,以笙代表了器乐的全部[21]。

隋唐时期,笙被运用于《九部乐》和《十部乐》中,还出现大、小笙之分,但在乐队中的地位已远不如前。敦煌壁画中绘有大量笙的图像,时间跨度从北魏直至唐以后。笙本身结构复杂,发音主要依靠插于笙斗上的数根笙管。壁画上的笙多为简易绘画,其形制细节不易分辨,只能通过外部轮廓和演奏姿势进行考证。出行图伎乐方队中的笙同样如此,加之壁画颜料变色,只能依稀分辨笙的大致轮廓,至于笙斗、吹管的形制以及笙管的数量均无法判断。画面上的乐工双手捧持乐器,作鼓腮吹奏状。乐器通体似为原木色。出行图中共有3件吹管乐器,只有笙属于和声乐器,其演奏时产生的“和音”效果对旋律产生辅助和烘托的作用,从而达到所谓“匏以宣之”的音响效果。

(7)后排左起第三为鸡娄鼓与鼗鼓,由一名乐工同时演奏。鼗鼓在周代就被运用于典礼雅乐之中,《周礼·春官·小师》注云:

鼗,如鼔而小,持其柄摇之,旁耳还自击。[22]

对鸡娄鼓的记载,见于《通典·乐典》:

鸡楼(娄)鼓,正圆,而首位可击之处,平可数寸。[23]

直到宋代,《乐书》才明确指出二鼓并用、一人演奏的方式:

鞉(鼗)牢,龟兹部乐也,形如路鼗,而一柄叠三(二)枚焉。古人尝谓左手播鞉牢,右手击鸡娄鼓是也……左手持鼗,右手击之,以为节焉。[14]558,561

林谦三先生在考证二鼓时提出:“六朝后半期以至于唐,由中亚的龟兹、疏勒、高昌传来的西域乐,全都用鸡娄鼓,根据中亚、敦煌发现的许多唐以来的绘画和中国、日本的古籍来考察,西域乐里鸡娄鼓和鼗(鼓)常成一组,无可置疑地是由一个人来兼奏的。《隋书》、《新唐书》于上述的西域诸乐中乐器但举鸡娄鼓之名,而不及鼗,只是习惯于把鼗视为鸡娄鼓的附属品而不做特记。”[11]136鸡娄鼓被运用于龟兹、疏勒和高昌乐应无疑,因为在隋《九部乐》和唐《十部乐》中,均可以找到以上三部乐使用鸡娄鼓的记载,但隋、唐时期真正是如林谦三先生所言鼗鼓为鸡娄鼓的附属而不做记录吗?事实可能并非如此,因为《隋书》中就有“设簴设业,鼗鼓填填”的叙述[4]322,而且我们在唐《十部乐》中也找到“鞉鼓”?譹?訛被运用于“燕乐”?譺?訛的明确记载[20]256,所以隋唐时期的鼗鼓在演奏中是可以单独出现的,鼗鼓也并非鸡娄鼓的附属。二者如不兼奏,则可能是运用于不同乐部的打击乐器。另外,《乐书》在描述二鼓并用时的措辞为“古人”,可见二鼓并用的演奏实践应早于《乐书》成书的北宋年间,出行图绘制的时间上限应在咸通二年(861),所以鼗鼓、鸡娄鼓二鼓并用的演奏方式在唐代就已出现。

出行图中鼗鼓的形制是“一柄叠二鼓”,二鼓上小下大,均为深褐色,材质应为木质蒙皮;鸡娄鼓位于鼗鼓正下方靠里位置,材质与鼗鼓同为木制蒙皮,鼓身呈深褐色且似有花纹装饰于鼓面周围,鼓面颜色为土黄色,二者在伎乐方队中应是相互配合使用的节奏性打击乐器。画面中的乐工左臂内收,左手手指自然弯曲于鸡娄鼓鼓面上作敲击状;右臂与右手所在位置的壁画脱落较严重,但可以判断乐工是以右手持鼗鼓且鸡娄鼓夹于右臂腕上。而《乐书》中二鼓的演奏方式却是“左手持鼗牢,腋夹鸡娄鼓,右手击之”,林谦三先生依据《乐书》的记载以及日本西本愿寺中亚探险队在吐峪沟发现的绢本佛画残片图像,指出:“这种鼓(鼗鼓与鸡娄鼓)的兼奏古法是左手握鼗之柄,左胁夹鸡娄鼓,系以绶带,右手执桴?譻?訛打奏。”[11]139可见出行图中二鼓的演奏方式与《乐书》、林谦三先生的观点恰好相异,但值得注意的是《乐书》并未将“左手持鼗牢,右手击之”的方式叙述成演奏定式。另外,我们在中、晚唐时期大量的敦煌壁画中发现演奏鼗鼓与鸡娄鼓的图像,如盛唐第445窟南壁西侧《阿弥陀经变》、盛唐172窟南壁下侧《观无量寿经变》、晚唐第12窟南壁中央《观无量寿经变》等。这些经变画中演奏鼗鼓与鸡娄鼓的乐伎既有站姿又有卧姿;有的左手持鼗鼓、左臂腕上夹鸡娄鼓,有的右手持鼗鼓、右臂腕上夹鸡娄鼓;敲击鸡娄鼓也是持桴或空手形式各异?譼?訛,可见包括出行图在内所有敦煌壁画中鸡娄鼓均被夹于臂腕之上,而非夹于腋下。看来林谦三先生在考证时并未注意到壁画中的这些情况,所以其所谓“古法”之“左手握鼗之柄,左胁夹鸡娄鼓,系以绶带,右手执桴打奏”的推论有失妥当。

众所周知,在鼓类乐器的演奏实际中,演奏效果其实与使用哪只手执鼓,哪只手敲击以及如何持鼓并无必然关联,而更可能与个人、群体或是某一时期的演奏习惯有直接关系,所以,对于演奏方式,我们只能认为是“一手持鼗鼓、另一手持桴或空手敲击鸡娄鼓”;而持鼓也有分别夹于腋下或臂腕上两种方式,至于具体是在使用哪只手或如何持鼓均无法断言。另外,出行图壁画漫漶,导致众多学者在考证伎乐方队时,认为此处的乐器只有鼗鼓,忽略了鸡娄鼓的存在[2,17,18],在此一并指出。

(8)腰鼓,位于伎乐方队后排最右侧,是乐队中典型的打击乐器。腰鼓在敦煌壁画中是应用比较广泛的一件节奏性乐器,尤其在隋唐时期的壁画乐队中的出现极为频繁,而且各种形制也开始出现,可以说隋唐时期的腰鼓不论使用程度、体型还是材质、精美程度均大大超越前代。

陈旸在《乐书》中提到:“腰鼓之制,非特用土也,亦有用木为之者矣。土鼓土音也,木鼓木音也,其制虽同,其音则异。”“皆广首纤腹。”[14]561,592

根据敦煌壁画中的腰鼓图像以及《乐书》的记载来看,腰鼓分土制大腰鼓和木制小腰鼓两类,但鼓面应该都是皮革所制,而且两类腰鼓同为鼓面大、腰身小的形制。如再进行细化,两类不同材质的腰鼓又有鼓面等大和鼓面不等大之分,鼓面等大,证明两鼓面音高相当,其声音变化主要依靠双手打击不同的节奏来实现;鼓面不等大,则意味着除可以表现不同节奏外,还可以产生不同音高的音响效果,所以鼓面不等大的腰鼓,其表现力要丰富于鼓面等大的腰鼓。敦煌壁画中的大多数腰鼓为鼓面等大形制,而2012年考古发现的上海青龙镇唐代长沙窑褐釉瓷腰鼓修复件(图5)和出行图伎乐方队中的腰鼓均属鼓面不等大的形制。

出行图伎乐方队中的腰鼓为小腰鼓,其腰身细长,右侧鼓面较大,左侧鼓面较小,两侧鼓面与鼓腔均构成镲状外形,但鼓面材质难以分辨。鼓身通体深褐色,材质为木质,不同于图5所示的瓷质。腰鼓固定在乐工的腰腹位置,乐工两臂均上扬,做敲击鼓面的动作。“由于腰鼓具有敲击节奏、渲染气氛、增强力度的功能,因而位置排列上也较为醒目。”[6]伎乐方队中的腰鼓位于后排最外侧,故在乐队中以演奏低音节奏为主,而且由于鼓面不等大,它的加入使整个伎乐方队的音色更加丰富,表现力更为突出。

三 余 论

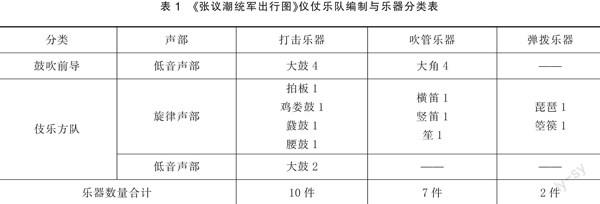

如前所述,笔者将整个仪仗乐队分为鼓吹前导和伎乐方队两部分,对伎乐方队分别以低音声部和旋律声部进行分类考证,如表1所示。按照乐队的编制来看,所用打击乐器数量较多,吹管和弹拨乐器所用数量相当且比打击乐器较少。出行图所要表现的首先是仪仗行进主题,所以在乐队中大量使用以节奏为首要功能的乐器是毋庸置疑的,只有这样,才能将整个出行方阵的威仪和气势以音乐的方式渲染和烘托出来。其次,根据唐代《十部乐》和“坐、立部伎”所用乐器分析,打击乐器种类的数量与吹管、弹拨乐器种类的总数相当,说明唐代音乐对打击类乐器的重视,从而也使有唐一代的音乐风格以雄健恢宏为特点,而出行图仪仗乐队也正是延续了这种风格。另外,根据出行图中的鼓吹前导、伎乐方队以及舞伎方队的编制分析,图像所反映的归义军时期仪仗制度是符合史实的。同一窟内的《宋国河内郡夫人宋氏出行图》、绘制于公元938年左右的第100窟四壁下部《曹议金统军出行图》和《回鹘公主出行图》中也有鼓吹前导、伎乐方队以及舞伎方队,而且编制、使用乐器与《张议潮统军出行图》所绘基本一致[24],证明归义军时期对乐队和舞队的配置是规范化、有组织的,当时应该有类似“鼓吹署”和“立部伎”的音乐机构来承担仪仗出行中的乐舞表演任务,只有这样,才符合出行图所反映的历史事实。

参考文献:

[1]贺世哲.从供养人题记看莫高窟部分洞窟的营建年代[M]//敦煌莫高窟供养人题记.北京:文物出版社,1986:209.

[2]暨远志.张议潮出行图研究——兼论唐代节度使旌节制度[J].敦煌研究,1991(3).

[3]李正宇.归义军乐营的结构与配置[J].敦煌研究,2000(3).

[4]魏征,等.隋书[M].北京:中华书局,1973:383.

[5]李林甫,等,著.陈仲夫,点校.唐六典[M].北京:中华书局,1992:463-464.

[6]庄壮.敦煌壁画上的打击乐器[J].交响,2002(4).

[7]郑汝中.敦煌壁画乐器分类考略[J].敦煌研究,1988(4).

[8]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963:94.

[9]刘昫,等.旧唐书[M].北京:中华书局,1975:1079.

[10]段成式.觱篥格[G]//续修四库全书总目提要:经部.北京:中华书局,1993:643.

[11]林谦三,著.东亚乐器考[M].钱稻孙,译.上海:上海书店出版社,2013:383.

[12]郭茂倩.乐府诗集:卷21[M].文学古籍刊行社影印宋本,1995.

[13]刘怀荣.汉魏以来北方鼓吹乐横吹乐及其南传考论[J].黄钟,2009(1).

[14]陈旸.乐书[M]//文渊阁四库全书:第211册.上海:上海古籍出版社,2012:591.

[15]赵为民.宋代拍板[J].中国音乐,1992(3).

[16]庄壮.敦煌壁画乐器组合艺术[J].交响,2008(1).

[17]高德祥.西域音乐与古代军乐的发展[C]//1990年敦煌学国际研讨会文集:石窟艺术编.沈阳:辽宁美术出版社,1995:第299.

[18]汤君.敦煌燕乐歌舞考略[J].文艺研究,2002(3).

[19]陈明.张议潮出行图中的乐舞[J].敦煌研究,2003(5).

[20]杨荫浏.中国古代音乐史稿:上册[M].北京:人民音乐出版社,2013:127.

[21]杨荫浏.《笙竽考》一文的补充[J].乐器科技简讯,1975(1).

[22]阮元,校刻.十三经注疏[M].北京:中华书局,1980:797.

[23]杜佑,著.王文锦,等,点校.通典[M].北京:中华书局,1988:3677.

[24]宁强.曹议金夫妇出行礼佛图[C]//1990年敦煌学国际研讨会文集:石窟艺术编.沈阳:辽宁美术出版社,1995:304.牛龙菲.敦煌壁画乐史资料总录与研究[M].兰州:敦煌文艺出版社,1991:220.