吐鲁番、黑水城出土《急就篇》《千字文》残片考辨

张新朋

《急就篇》《千字文》是我国古代识字类童蒙读物的代表作,在古代社会中流传甚广,影响至巨。作为出土文献之一大宗——吐鲁番出土文书中也有不少的《急就篇》《千字文》抄本留存;时代稍晚的,黑水城遗址所出汉文文献中也有《千字文》抄本出现。对于这些抄本,学者多有关注,也有一定数量的研究成果发表。但因吐鲁番文书、黑水城文书均为出土文书,其发掘时间、公开日期先后不一,因此,仍有一定量的《急就篇》《千字文》抄本未为前辈学者所留意。笔者在研阅德国和日本所藏吐鲁番文书、俄藏和我国所藏黑水城文书过程中,陆续有所发现,将它们与前人的成果加以比对,知部分残片虽前人已认定,但仍有进一步研讨的必要。故笔者在前人基础上,结合自己的新发现,将这些内容略加梳理,整理成文,以示同好。

1.Ch407V(T Ⅱ 2024)。残片,首尾及上下均残。正背两面书,正面存5行,所抄为(《大般涅槃经》第7卷之文字;背面存残文3行,《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》[下称“(《总目(欧美卷)》”]拟题“残文”[荣新江:《吐鲁番文书总目(欧美收藏卷)》,武汉大学出版社,2007年]。今由国际敦煌项目(The International DunhuangProject,下称“IDP”)得见本号图版。其背面所存文字,从右至左依次为“??延年?”“??步昌周?”“??????”。由残存的“延年”“步昌”等字看颇似人名用字,我们由汉代童蒙字书《急就篇》中找到“宋延年,郑子方;卫益寿,史步昌;周千秋,赵孺卿;爰展世,高辟兵”等人名字句。我们若将上引《急就篇》中字下加下画线的部分与本残片残存文字加以对比,可以发现显然它们即本残片背面所抄之文字的来源,故本残片背面之文字当定名为(《急就篇》。(图1)

2.Ch2612。本号辖首尾及上下均残的残片2片,正背两面书。正背面之文字,《总目(欧美卷)》均拟题“佛典残片”。今据IDP所载图版的书风与字体来看,2片当出自同一人所抄的同一写卷,经进一步研判,发现它们可以缀合,二者衔接处密合(图2)。缀合后,正面存残文3行,从右至左依次为:“??实??”“??(佛)会爱缘推??”“??????”;背面亦存残文3行,其中左侧1行仅存2至3个字的右端残迹,余2行所存由右至左依次为“?????赖及?”“?四大五常恭??”。通过缀合后的录文,我们可知残片正面为某佛经之残文。但残片背面所存之文字所述不似佛经,经进一步考察,我们发现其实为《千字文》“化被草木,赖及万方。盖此身发,四大五常。恭惟鞠养,岂敢毁伤”等句之残文,故本残片背面之文字当定名为《千字文》。其中“惟”字,由本残片所存残迹来看似作“维”,“惟”“维”二字古书常混用无别。

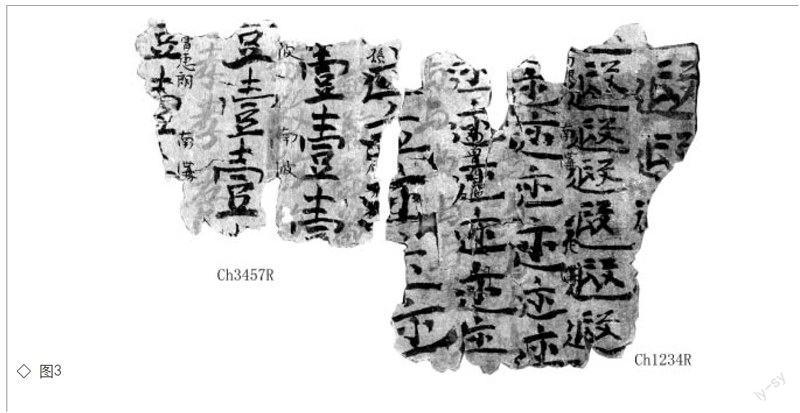

3.Ch1234R(T Ⅲ T 418)+Ch3457R(T Ⅲ 2034)

(1)Ch1234R(T Ⅲ T 418)。残片,首尾及上下均残,正背两面书。正面所存文字内容不一,其中有楷书残西州户籍2行;另有学童利用废弃户籍所抄《千字文》习字两种,一为墨书“遐”字2行、“迩”字3行,一为朱书“与”字2行。背面所抄为某佛典之残文。

(2)Ch3457R(T Ⅲ 2034)。残片,首尾及上下均残,正背两面书。正面所存文字,亦属于不同的内容,一为楷书残西州户籍3行;一为学童利用废弃户籍所抄《千字文》习字。《千字文》习字,亦分朱墨两色,其中墨书“迩”字1行、“壹”字3行,朱书“敬”字2行、“孝”字1行。卷背为某佛典之残文。

以上两残片正背面所存文字颇具一致性;再由抄写模式看,均是分朱墨两色抄写。经笔者进一步比对,发现二者可以缀合,衔接处基本吻合,缀合后右起第4行分属于两残片的“迩”字习字基本完整。(图3)

4.大谷4318。本号统辖大小不一的残片47片,《大谷文书集成(二)》(下称“《集成二》”)拟题“佛典极小片群(四七片)”亦未逐一拟题,将47片拟题为“佛教文书残小片”。以上诸残片《集成(二)》均未提供图版,其中第9片,《集成(二)》说明文字仅存“岂山”“敢敢□”等文字2行。今由IDP数据库得见本号第9片的图版,发现《集成(二)》所说“岂山”“敢敢□”等字为本片正面所存文字之一部分。除此而外,本片正面尚存朱笔抄写的“致”字习字2行;背面存残文3行,多残缺不全,其中完整者有第2行的“入”字和第3行的“月”字。今据IDP所载之图版来看,本片正面之文字并非佛教文书,乃儿童习字。其抄写模式与上文论及的德藏Ch1234(TⅢ T 418)、Ch3457(T Ⅲ 2034)正面之《千字文》习字的抄写模式相同,均是分朱墨两色抄写。就其所抄写“岂”“敢”“致”等字而言,《千字文》恰好有“岂敢毁伤”“云腾致雨”等句,故本残片正面之文字亦当为(《千字文》习字。又,本残片与上文论及的Ch1234(T Ⅲ T 418)、Ch3457(T Ⅲ 2034)残片,书风相近,字体相似,正背面所抄文字也具有一致性(如三片中均有一面抄朱墨两色书写的《千字文》习字,且均是朱书习字书写在先,墨书习字书写在后,因而形成部分墨书文字笔画叠加于朱书文字之上),颇疑本残片与Ch1234(T Ⅲ T 418)、Ch3457(T Ⅲ 2034)来自同一写卷,然中间有残缺,无法直接缀合。(图4)

5.大谷10461(A)。大谷10461号辖残片2片。其中1片,存残文3行,从右至左,依次为:第1行仅存“乐”字1字;第2行存“夫?(唱)”2字;第3行存某2字残迹,上字存字形右部,下字仅存上端残迹。本残片,(《大谷文书集成(四)》(下称“《集成(四)》”)编号为大谷10461(A),拟题“性质不明文献断片”。另有1片,仅存某1字的残迹,亦题“性质不明文献断片”(同上)。今由大谷10461(A)号残存的“乐”“夫?(唱)”及第3行第1字所存的颇类“者”字来看,这些文字当出自《千字文》,《千字文》有“乐殊贵贱,礼别尊卑。上和下睦,夫唱妇随。外受傅训,入奉母仪。诸姑伯叔,犹子比儿”等句,可参,故大谷10461(A)当定题为《千字文》。又,细审本号之字体与笔者此前曾经缀合的大谷10293(A)+10293(C)+3550+3575+3576+3578+398 1+3313+3686+3581等残片缀合而成的残本之字体甚似,试比较大谷10461(A)号“夫”字与大谷3575号“仁”字所含的“二”形笔画的写法、大谷10461(A)号“乐”字繁体字形“樂”所含“白”字与大谷3575号“伯”字残存的“白”字左半的写法。由以上比较,我们可以看出2残片中相同或相近的笔画的写法基本一致,它们当出自同一人之手。复由行款来看,大谷10461(A)号,补齐残缺后,可知其每行抄12字,这与大谷10293(A)+10293(C)+3550等10残片缀合而成的残片的行款亦相合。基于以上特点,我们将大谷10461(A)号与大谷10293(A)+10293(C)+3550等10残片加以详细对勘,发现它们可以缀合(图5)。大谷10461(A)号第3行恰好为大谷3575号第1行所缺文字之一部分,《千字文》“诸姑伯叔”句中的“诸姑”2字处于二者衔接之位置。

至于与大谷10461(A)同属一号的大谷10461(B),笔者怀疑当是由同一《千字文》写卷散落而来的小碎片,然因大谷10461(B)仅存一点墨痕,所存过少,不足以判断为何字之残,故暂且存疑。

6.M1 1219[Y1:W101c+Y1:W101b]。本号下有前后不连的3个残片,其中位于上部的第1片存残文5行,首尾及上下均残。据《中国藏黑水城汉文文献》所公布之图版来看,原卷分上下两栏抄写,今所存为上栏若干文字之下端残迹和下栏文字之部分内容。所存文字从右至左,依次为:“???”“??(器)欲?”“??诗?(赞)?”“??克念?”“??形端?”。本号之3残片,《中国藏黑水城汉文文献》拟题“习字”(塔拉、杜建录、高国祥:(《中国藏黑水城汉文文献》)。上文所提及的这片,据其现存文字看,当来源于《千字文》,《千字文》“靡恃己长。信使可覆,器欲难量。墨悲丝染,诗赞羔羊。景行维贤,克念作圣。德建名立,形端表正”等句可参,故本片当定名为《千字文》。

7.俄TK150-1。本号为册子本,由第4个页面起,抄《四分律行事集要显用记卷第四》之文字。前3个页面作为册子的封面使用,第1面、第3面无字,第2面为将习字纸文字向内纸背朝外折叠而成,故今可见之文字均为反字,计13行,抄“民”(2行)、“吊”(4行)、“唐”(3行)、“月”(1行)、“陶”(2行)、“大大大大有有有”(1行)。本残片的这一部分,《俄藏黑水城文献》拟题“习字”。今谓本页面所抄“民”“吊”“唐”“陶”等字,源出(《千字文》“有虞陶唐”“吊民伐罪”之句。至于“月”字和“大大大大有有有”等字,据图版看,当为学童在《千字文》习字行间后来加入的文字。(图6)

以上各《急就篇》《千字文》残片的认定使我们对于吐鲁番文书和黑水城文书中的《急就篇》《千字文》的留存情况有了更为全面的了解,朝着全面掌握两地出土的《急就篇》《千字文》的方向又迈进了一步,为出土文献中的《急就篇》《千字文》的整理提供了新的资料。其中,可以和其他残片相缀合,则使得吐鲁番文书和黑水城文书中的《急就篇》《千字文》诸多抄本之间的关系进一步清晰明确。这些工作的进行均在一定程度上加快了吐鲁番文书和黑水城文书的识别、定名工作,为吐鲁番文书和黑水城文书的系统整理积累资料。此外,上述新认定及此前学者们已认定的《急就篇》《千字文》的抄本或残片,则展现了二书在吐鲁番和黑水城地区的流行与使用情况,从一个侧面反映了上述两地区虽地处西北一隅,但它们与中原有着密切的交往,对于中原文化有着强烈的认同感。