“本家”夏志清先生

夏晓虹

读夏志清先生的《中国现代小说史》很早,而且记得看到的就是一九七九年九月台湾传记文学出版社的初版,黄色封面,大开本(相对于内地当时流行的小32开本而言)。此书来自何处已记不清,按说北大图书馆的购书速度不会如此迅速,现在想来,应是乐黛云老师以私人藏书出借。当时我们是大学二年级学生,正在上“现代文学史”课,读书和听讲恰好可以对照进行。印象很深的是,书中有一些我们的文学史课程中不会讲到的作家,如现在已如日中天的张爱玲与钱锺书。而且,我们的课上虽然也讲到吴组缃先生的作品,但那多半是因为吴先生也在中文系任教,是我们老师的老师,介绍他早年的创作,实在带有致敬的意味。而看了夏先生对吴先生小说的解读,还是会发现不一样的观察点,我们课堂上肯定的,在夏先生那里可能正是批评。这种对比很有趣,也打开了我们的眼界。

见到夏先生本人则是将近二十年后,即一九九七年三月。那年由王德威教授安排,我和陈平原一起到哥伦比亚大学访学,在纽约逗留了四个多月。查了日记,和夏先生初次见面是在抵达后的第三天,由德威兄做东,一起吃午饭。和夏先生交谈很轻松,完全意识不到其中的辈分与背景差异。我们的感觉一如夏先生日后信中所自言:“很多不认识我的人,觉得我一定非常serious,不易接近,想不到我是个如此风趣,爱说笑话的人。以前身体好,更爱胡说八道,现在收敛得多了。”(1997年11月5日信)

当时我们寄寓在119街哥大的旅舍,夏先生住居113街,中间只隔六个街区,算是很近了。不过,轻易不敢打扰,以此,登堂入室还是在我们即将离开美国的前三天。夏先生在一家江浙菜馆为我们饯行,饭后即到夏府聊天。那天打扰夏先生很久,晚上十点才告辞。而无论在哪个餐馆,因夏先生小费付得多,每次都是百分之二十,所以每到一处,总是宾至如归,很受侍应生们的欢迎。

除了蹭夏先生的饭,我们对夏先生也算小有贡献。因为当时哥大设有“夏志清纪念讲座”—我想,这是德威兄的功劳,三月三十一日,原先所请的主讲嘉宾突然生病,早上德威兄打来电话,邀我们客串,我们即匆忙准备上阵。午后四点开讲,平原的题目是“中国小说诸面相”,我讲“晚清对经典的重新诠释问题”。夏先生神采奕奕,全程参与,且准备了相机。他为平原拍的一张演讲照片我们非常喜欢,后来作为平原的最佳讲课留影,曾经在好几年里不断提供给各方,直至原照丢失。当晚,夏先生很高兴地在他常去的一家越南餐馆请客,如此看来,我们的救场效果似乎尚可。

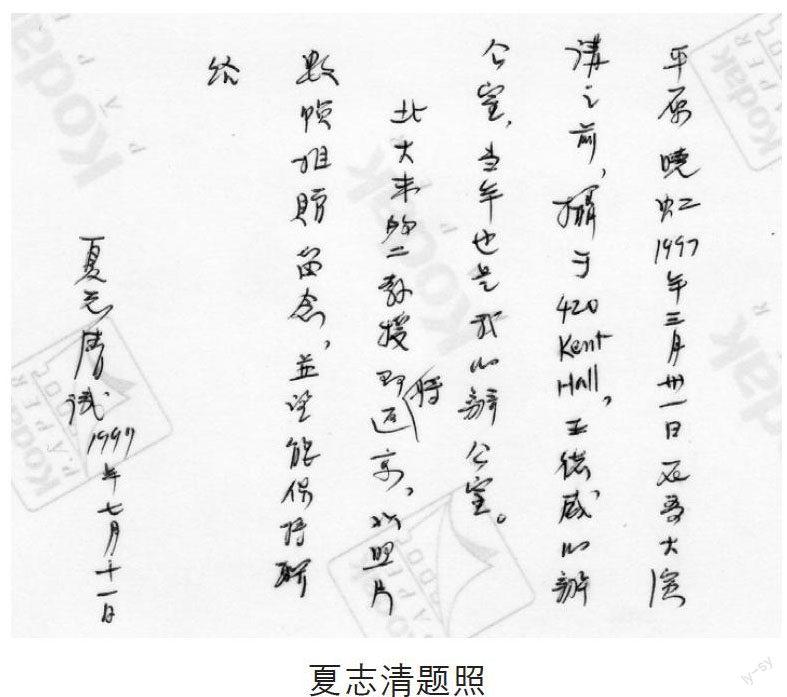

七月十一日离开纽约前的送别宴上,夏先生特意将七帧讲座照片洗印后馈赠。在其中一张合影背面又加题识:

平原晓虹1997年三月卅一日在哥大演讲之前,摄于420 Kent Hall,王德威的办公室,当年也是我的办公室。

北大来的二教授即将返京,以照片数帧相赠留念,并望能保持联络。

受到如此郑重的款待,可以想见我们当时内心的感动。

回到北京后,曾给夏先生去信。夏先生至少回复过三次,虽患有青光眼与心脏病,夏先生的信却写得极其认真。最短的两封都是竖行小字,两页满幅。一九九七年十一月五日的第一封信,更是两张哥大的信纸,正反两面写满,最后还说“纸满不尽言”,可见夏先生待人的热忱。这封长信主体部分是谈《中国古典小说导论》在大陆的出版事宜。当时平原拟将安徽文艺出版社已出的译本请原译者修订后,加上三篇近代小说专论,推荐给北大出版社出版。夏先生对此颇感兴趣,故信中有详细的交代与讨论。

对于我来说,最感亲切的其实是下面这几句话:

谢谢附来的照片,我也寄二位两帧。照片上称您们为“弟妹”,想不会见怪。以前大陆来的教授,感觉上总有些距离,只有你俩平易近人,而且所写文章一无党气,最为可贵。晓虹同我想原是本家,如蒙不弃,以后信札往来,真可兄弟、兄妹相称也。

在夏先生,这番话是谦和待下、提携后进;而本人愚执,竟认了真,回信时便放肆地以“志清兄”开头。夏先生不以为忤,复函径直呼“平原晓虹弟妹如晤”,且对我们信赖有加。《中国古典小说导论》的修订也委托我们全权处理:“弟妹如有暇把安徽版阅读一遍,发现有文字不妥、不顺处,即可加以改动,不必征求译者或作者之同意也。”(1998年3月11日信)但事后平原责怪我的造次,自己想想也觉得如此称呼实在不妥,便再不敢僭越。

猜度起来,夏先生对我俩的厚爱,可能多少也与他的北大经历有关。证明就是在两封信中,夏先生都提到了一九四六至一九四七年他在北大当助教一年。以此因缘,夏先生对“能在北大出书,更感到光荣”(1997年11月5日信)。为迎接北大百年校庆,一九九七年,我们提前编成《北大旧事》一书,平原也在集中撰写《老北大的故事》,凡此,在给夏先生的信中均有提及。夏先生回信追述了半个世纪前的往事,“我在北大那年(1946-47),先兄济安也赶写了一篇英文论文谈华兹华斯的一首诗,后在五十周年纪念文集内刊出。我只是助教,当然不写文章”。不过,这个缺憾现在有望得到弥补了—“想不到五十年后同弟妹建立了友谊,并将由北大为我出书”(1998年3月11日信)。只是,夏先生要为《中国古典小说导论》写的《新序》迟迟未能动笔,北大的出书计划因此搁浅。与北大的因缘未能再续,我们至今仍为夏先生感到遗憾。

而夏先生之所以无法腾出时间完成这篇他相当看重的《新序》,乃是因为当时他正在全力以赴地整理《张爱玲给我的信件》。这批被他珍藏的书信前后历时三十年,共计一百十八封,加注后,自一九九七年四月开始在台湾的《联合文学》连载。夏先生坦言,“我一心不能两用,待《信件》刊毕后,再写新序不迟”(1998年3月11日信)。殊不料,这些书信的编注对于一位身体状况不佳的老人,实无异于一桩浩大工程,《联合文学》的刊载断断续续,竟延至二○一三年二月方才结束。因此,尽管设想“北大出版社没有何月出书的deadline也”,但夏先生“待我把《张……信件》编完后,再致力于《古典小说》之出版事宜”(1998年6月12日信)的愿景,终于无望。

熟悉的人都知道,夏先生以爱护女生、怜香惜玉著称。关照晚年张爱玲正是最有名的一例。为此,夏先生有时也会被人利用,甚至不免吃苦头,但他心甘情愿,无怨无悔。我虽不是香、玉,但居然敢于使用上述不恭的称谓,日后想来,也未尝不是凭恃着夏先生这一人性优点。应该也是看中夏先生对女孩子的有求必应,当年在哥大时,即听到德威兄的几位女弟子刘剑梅、Ann Huss(何素楠)谋划组队参加美国亚洲年会。其中的一个亮点,正是邀请夏先生做Panel的主持人。不知后来此计划是否成功,想来若非身体原因,夏先生应当是乐意玉成的。

在此之后,还和夏先生聚过几回。最后一次见面是二○一一年,我和平原到哈佛参加辛亥革命一百年的相关研讨会,回程经过纽约,停留数日。事先也特意写信告知了夏师母,于是又叨扰夏先生请客。

十一月七日那天,我们先到哥大故地重游,一位北大交流生一路陪同。傍晚五点半,她准时把我们送到了夏先生居住的公寓楼。当那位学生得知我们要拜访夏先生时,口气及眼神中满是羡慕,以致我一度犹疑是否应该带她进去“朝圣”。直到按响门铃,夏师母下楼来接,我回身看去,那位学生还恋恋不舍地站在小马路的对面凝望。我了解,夏先生在大陆学界是个神话,能够走入这处仙境的人有福了。

夏先生的客厅中仍是满满两墙书,只是沙发对面的书柜上,多了一幅马英九于年初夏先生九十大寿时赠送的“绩学雅范”手书贺词。夏先生也仍是神采奕奕,谈兴甚浓。而从夏师母的叙述中,我们才了解到,两年前,夏先生曾经大病一场,甚至有半年时间要靠插入颈部的通气管呼吸。能够恢复到如今的谈笑风生,夏师母绝对是第一功臣。我们深知见面不易,自然不会放过拍照的机会。而且,极为难得的是,照片中的夏先生表情丰富,这也成为我们此次美国之行最珍贵的留念。

夏先生一如既往地率真,快乐和愤怒都写在脸上。讲起某教授将其赠送的签名本丢弃,被人拾宝,拿来请他再题字,夏先生一再要我们评判,这位教授是不是很过分?夏先生的想法是,我送书给你,是对你的尊重;你不需要此书,可以还给我,丢掉就是对我的轻蔑。何况我的年龄远长于你,在学界也是前辈,你对我应有起码的尊敬。夏先生对这件事看得很重,可见在他意识深处,中国传统文化的某些价值观并未因久居美国而泯灭或改变。何况,其中也包含了对夏先生自尊心的伤害,特别是由于夏先生一向自负,受伤感就来得更强烈。

到了外出就餐的时候,夏先生毕竟年事已高,行动不便。我们看到师母很熟练地推出轮椅,安顿夏先生坐好,才带我们下楼,缓缓往哥大小馆走去。送夏先生与师母回来时,我们也一如傍晚的那位学生,痴痴地看着他们进入亮起灯的大门,挥手道别,不舍得离去。

曾有老友概括,夏先生一生多亏了“三王”。其中哥伦比亚大学东亚系教授王际真,实为发现夏先生的伯乐。当年由于主事者狄百瑞(Wm. Theodore de Bary)反对,王教授宁肯自己降半薪,也要分出一半钱聘请夏先生来哥大任教。虽然夏先生当初并未接受这个非正式职位,王际真的工资也未能复原,但最终,夏先生还是被哥大礼聘,这也成为一个令人神往的传奇。夏师母王洞则可谓夏先生的守护神,如果没有她的精心照料,很难想象夏先生能从那场重病中神奇康复,并得享九十二岁高寿。而受到夏先生赏识、成为其衣钵传人的王德威,更是夏先生晚年快乐的源泉,他不断组织各种活动,使爱热闹的夏先生一直不曾被学界冷落。有此“三王”,夏先生的生命才活得如此精彩。

夏先生的研究领域很宽,古今中外通吃。而且,无论《中国古典小说导论》还是《中国现代小说史》,都是众望所归的一代名著。我很幸运,在个人最关注的梁启超这个人物上,也能够和夏先生有交集。只是,一九八○年代我在写作《觉世与传世—梁启超的文学道路》时,尚无缘看到夏先生的《人的文学》,而收入《新小说的提倡者:严复与梁启超》一文的《台湾·香港·海外学者论中国近代小说》一书,也迟至一九九一年方才出版。因此,当年沾沾自喜、以为颇具新意的一些论点,后来读到夏先生此文,不免感到失落。尽管夏先生没有我看到的史料那么齐全,他主要依据阿英所编《晚清文学丛钞》中的“小说戏曲研究卷”与四卷小说集立论,但凭着天赋聪明(我们总可以听到夏先生自我表扬“我太聪明了”),夏先生的论说已尽多洞见。诸如梁启超《译印政治小说序》中所指称的欧洲“魁儒硕学,仁人志士”撰著小说,“他心目中的首要人物必为李顿与迪斯雷利,也许还包括伏尔泰与卢梭”;“新小说”的创作受到了日本政治小说的强大影响;末广铁肠的《雪中梅》开头所采用的庆祝日本国会成立一百五十周年纪念日的政治预言,也对梁启超《新中国未来记》“楔子”中描述的中国维新五十年大祝典有示范意义;凡此,夏先生均已先我而言。

重读此文,我对夏先生的学问与识见只有敬佩。

二○一五年四月二十五日初稿、五月十二日修订于京西圆明园花园

——写给我们亲爱的师母