山尖上的红色兵工厂

李海荣

近几年,磁县陶泉乡花驼村的名气越来越大,她藏在太行山深处,不仅有保存较完好的古宅院、古街道,还有抗战时期的129师兵工厂遗存,且建立时间在全国著名的“晋冀鲁豫军区西达兵工厂”之前。2012年底,花驼村被国家住建部、文化部、财政部列为中国传统村落。2014年3月被评为第六批中国历史文化名村。

建在山顶的小村庄

汽车绕盘山公路转来转去,一直转到了山顶才看到花驼村,村委会就在村庄入口处,这里也是村庄较高处,站在村委会广场上,可俯瞰大半个村庄。笔者心中纳闷,花驼村的先辈为什么要把村庄建在一个出入十分不便的山尖尖上呢?以前没有盘山公路和汽车,他们如何生活呢?村中负责人郭福良给笔者讲了关于村庄来历的一个代代相传的故事。

东魏时,朝中大臣郭莱因遭奸臣陷害,第二天将遭满门抄斩,头天晚上在同僚的帮助下,郭莱带领全家30余人,深夜逃到此地。这里山高林密,植被丰富,地势开阔,一条小河(如今已干枯)从此地穿流而过奔向山下。于是郭莱一家人便开始在这里修房盖屋,开园辟地,定居下来。由于北边山岭很像人的耳朵,故当时取名观耳驼。公元550年,东魏高欢的儿子高洋建立北齐后,观耳驼改名为花驼村,此名沿用至今。

现在花驼村中以明清、民国时期传统建筑为主,建筑面积达7600平方米,保存完好率在85%以上。村内所有街道均以青石铺设。村内民居大部分为平屋顶,因山就势,错落有致。房屋建筑均为石木结构,门楼以精美雕刻作为装饰,檐角和水口多为整块青石雕刻而成。房屋券顶拱门也为料石浆砌,显示了石砌建筑的精致与独特风格。

进入花驼村,时间仿佛放慢了脚步,走在古朴的街道上,偶尔可见几个在门口晒太阳聊天的老人,时而可碰见牵驴驮筐缓缓出村去地里干活的老农。郭福良说,这里海拔在700米左右,是磁县最偏远、海拔最高、居住人口最少、老龄化最严重一个小山村。现在村里有180多人,实际在家人口可能不足百人,且多是年高体弱的老人。以前村庄通往山下的路只有村南一条崎岖的山道,现在的盘山公路是近几年新修筑的。

古迹见证小村历史

在花驼村,古寨、古碑刻、古树、古水池、古石槽碾等遍布的古迹,仿佛在向人们讲述着这个村庄沧桑的历史。

先说说花驼村至今保存着的那处古山寨,即天宝寨吧。据邯郸市研究传统村落的专家讲,这是我国仅有的两处天宝寨古迹之一,另一处位于四川省宜宾市蜀南竹海。天宝寨至今已有约1500年的历史,位于花驼村南约一公里的云台山上。经小十八盘拾级而上,即入古寨。传说西汉末年刘秀兵败南下,被王莽追杀,在天宝寨避难,刘秀得天下后,传旨将此寨改名为天宝寨。现寨上有玉皇庙、奶奶庙、文王庙等庙宇三座。另外山上还有一处郭氏祠堂,这是为纪念民国时期村里的打虎英雄郭祥而建。寨内玉皇顶有一棵古柏,历经千年,依然挺拔苍翠。

花驼村至今保存着古碑刻9通,其中天宝寨悬崖石刻最为珍贵,此石刻位于天宝寨半山腰悬崖峭壁之上,为清代石刻,高140厘米、宽86厘米。碑文清晰地记载了天宝寨的建筑历史。此摩崖石刻资料丰富翔实,对研究当时的社会状况具有重要的史料价值。此碑刻现为市级文物保护单位。还有一处是清代龙王庙重修青石碑刻,碑首高80厘米、宽75厘米、厚25厘米,阴阳两面均刻高浮雕二龙戏珠,碑身高179厘米、宽71厘米、厚20厘米,碑文清晰记载了明朝万历年间重修龙王庙的过程。

要说蓄水池,现在在山民家中并不罕见,但花驼村现存的那两处古水池,却不多见。这两个古水池一个在村南,一个在村西南。据资料记载,村南的古水池为唐代所建,近似椭圆,面积500余平方米,常年积水,可以用来洗衣、浇菜、牲畜饮水;村西南的古水池为明清时期所建,呈长方形,面积400余平方米,新中国成立后,顶部曾加盖,但蓄水不太足。两处水池均为青石砌筑,至今结构坚固。

在花驼村西石街旁有一棵上千年历史的古槐树,直径1.2米,高12米,树冠45平方米,树干虽已中空,但夏日依然会给人们送来一片绿荫,令人不禁心生感慨,树的生命力是多么顽强啊!还有一棵古青榆树,位于天宝寨半山腰,约有1500年的历史。它长在悬崖峭壁之上,和天宝寨共历了风风雨雨,至今仍然枝叶繁茂。在天宝寨顶部的玉皇庙前还有一棵古柏树,虽长在山石之上,却依然苍翠。

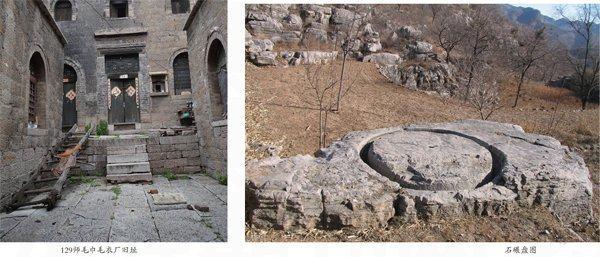

在石磨面成为稀罕物的今天,花驼村至今仍保存着16处石碾,据专家考证,均为唐、元、明、清时期所留,大多石碾在村中仍然使用,村民们保留和继承着传统的生产、生活方式。其中最大的一个唐代古石碾,位于村南古河道西侧,碾底是刻在直径为800厘米×450厘米的一块整石上,碾槽直径300厘米,深40厘米,宽35厘米,历史上现存稀少。在抗日战争时期,129师兵工厂曾用它来碾炸药,制造子弹、手榴弹。因为此碾太沉重,现已无人使用。

129师冀南第一兵工厂

花驼村红色遗存非常丰富,抗日战争时期,几乎整个村庄成为129师的兵工厂,村中现存129师兵工厂旧址达12处。

据村中老人回忆,1937年5月,由于该村地势险要,山高林密,群众基础好,抗日组织开始在花驼村秘密建立兵工厂。在刘伯承、邓小平、刘少奇、田裕民等老一辈革命家的带领下,兵工厂主要生产机枪、手枪、步枪、子弹、手榴弹、炮弹、地雷等武器和军衣、军鞋、毛巾、手套、袜子、布匹和肥皂等后勤物资,兵工厂机器设备由刘少奇同志从河南安阳六合沟煤矿运至花驼村。兵工厂当时有工人266人,工厂车间占用民房245间,占到当时民房总数的十分之九。为了支持兵工厂生产建设,百姓们都主动搬到野外的石庵子里和山洞里居住,过着非常艰苦的生活。村里有牲口的农户经常参加兵工厂的内运和外运工作,和部队建立了浓厚的鱼水之情。兵工厂没有生活用水就由花驼村组织的马帮到20里以外的地方去驮水。花驼村的水果收入全部支援了兵工厂的建设,为造枪托村里的核桃树几乎全部伐光。为兵工厂的生存建设,花驼村人民投入了很大的人力、物力和财力。

在花驼村,曾被129师兵工厂占用过的村民院落外墙上都有标志,这家是129师毛巾毛衣厂,那家是129师枪管厂,这个院是129师手榴弹厂,那个院是129师电台总部所在地,一目了然。村中有二层炮楼5处,均为明清时期的建筑,分别位于村西西石街西侧一处,村北一处,村中心一处,村东半山腰两处,均为石头砌筑,顶部设有枪口和瞭望哨,炮楼下一般都有地下通道与地道相通,这些炮楼为观察敌情、保护兵工厂起到了很大作用。村中还有4个窑洞,它们分别位于村西一处,村中心一处,村东两处,均与民居建在一起,石头砌筑,洞内也都有通道与地道相通,可用来藏身、屯粮、防御外来侵略。村中老人说,当年刘少奇曾在村东的一处窑洞藏过身,另一处曾是129师兵工厂的军用仓库。

当时广大革命干部和群众为保护这个兵工厂,抛头颅,洒热血,与日本鬼子斗智斗勇。一位八路军干部为了保护兵工厂和群众转移,被日军割掉头颅,壮烈牺牲,后被埋在五里河村西的山坡上。兵工厂在花驼村七年间,始终没有遭到敌人破坏,为革命抗日工作做出不可磨灭的贡献。1943年下半年,由于战争需要,兵工厂才由花驼村迁往涉县西达,也就是人们所熟知的涉县西达兵工厂。

据资料记载,花驼村兵工厂应是当时太行山地区最早、规模最大的“冀南第一兵工厂”。郭福良说,现在花驼村已列为县重点文物保护单位,成为冀南地区爱国主义和革命传统红色教育基地。当年生产征用的民房,不少都已人去屋空,现亟待整修。

(责编:刘贤)