司法担当论——以离婚纠纷案件为视角

林 曦 卜晓红 黎晓婷

近年来,随着诉讼案件的增长,现有司法资源配置出现紧张局面,多数基层法院开始面临司法资源不足的困境。在这种情况下,法官会偏重于司法过程的效率,而忽略更大范围和程度上的公平。借用韦伯的观点,本文将此现象描述为司法“自动售货机化”。为了更好地描述这一现象,本文以基层法院离婚案庭审为视角,先对这一现象进行一个总体的描述,并剖析其背后的“司法男权化”实质。在此基础上,本文提出“有担当的司法”(engaged justice)概念,作为纠正这一发展势头的解决方案。

一、司法“自动售货机化”

以笔者曾经参加过的一个庭审案件为例:郑某与黄某于2001年结识,2005年登记结婚,2006年育有一儿子。2011年初,郑某以原被告感情不和、被告殴打妻儿、被告不尽丈夫和父亲的责任等案由向法院起诉,请求解除与黄某的婚姻关系,并判决婚生子由原告抚养。开庭审理期间,原告放弃了抚养权,转而请求被告支付“抚养费”和经济补偿金。以下是庭审的实录部分:

法官:“双方当事人对本案事实和证据部分有无补充?”

原告:“有,我生完小孩扭伤了腰,要求被告支付之前的抚养费;要求被告支付经济补偿金6万元。”

法官:“你们还没有离婚,抚养小孩是双方共同的义务,你清不清楚?”(语调为升调)

原告:“清楚。”

法官:“那你还想要经济补偿金吗?”(升调)

原告:……(沉默、撕扯着衣角无应答)

最终,原告没有再提及经济补偿金,并与被告达成调解协议,每月支付500元抚养费给被告。应该说,法官询问原告有关抚养权与经济补偿金的问题本无可厚非,但问题在于,法官没有释明抚养费与经济补偿金的区别,同时,他以升调的、甚至近似于反诘的语气进行提问(虽然法官本人很可能完全没有意识到这一点),导致原告不敢再提起“经济补偿金”五字。庭审结束后,笔者对原告进行了一个简单的访谈,原告表示,当时在法官进行如此“强势”的询问之下,她“不敢要”经济补偿金了。这本是一个非常简单的案件,法官既可以选择帮助处于弱势一方的原告,为其多争取一些权益,改善其处境①这样的一种做法,我们可以称之为“有担当的审判方式”(engaged adjudication),即法官有意识地参与到对当事人社会地位、经济状况、生活条件等一系列社会因素的评价当中去,借此来平衡双方当事人之间不平等的关系与谈判能力(bargaining power),并在法律许可的范围内尽量为处于弱势群体的一方争取权益。这样的一个提法乃是受到人类学家Michael Herzfeld提出的“有担当的人类学研究”(engaged anthropology)的启发,见《Michael Herzfeld教授主讲“Engaged Anthropology”》,复旦大学社会科学高等研究院网站,http://www.ias.fudan.edu.cn/News/Detail.aspx?ID=4581,访问日期:2014 年2 月20 日。;法官也可以选择僵硬地按照法律规定来处理,追求结案的速度和效率,而罔顾更大程度上的公平。毫无疑问,后者需要法官作出更多的努力、耗费更多的精力、运用更多的手段,因而也对法官提出了更高的要求。这一点不符合社会“司法化”所追求的法律高度形式理性化的要求。如果我们考虑一个极端的社会“司法化”场景,即所有的社会关系都必须通过法律程序来调整,那么,为了能够处理这么大的“司法需求”,这就要求法律条文要高度细密化、司法程序高度精确化、司法人员高度专业化。为了实现“审判产出”效率的最大化,法律制度应当变得如同韦伯设想的“自动售货机”一样,法官只是法律的机械、被动执行者,“投进去的是诉状和诉讼费,吐出来的是判决和从法典上抄下来的理由”②转引自[美]科瑟:《社会学思想名家》,石人译,中国社会科学出版社1990年版,第253页。。因此,为了满足社会“司法化”的要求,许多法官选择了机会成本最小的“男权化”道路。

实际上,根据笔者这些年的工作经验,在高收案量和司法资源紧缺的双重夹击之下,基层法院普遍采用了一套机械化的、无需要动脑筋的、自动售货机式的技艺来审理案件,这套被简化的案件制作术能够帮助法官“多”、“快”、“省”地审结案件。然而,凡事有利必有弊。这种被简化的、格式化的审判方式容易导致法官将法律视为一系列冰冷的、格式化的原则和规则,而削弱或忽视其背后蕴含的人文义涵;他们关注法律公式的逻辑性,却可能忽略甚至无视裁判结果的实质合理性。即便是在人文义涵丰富的离婚诉讼领域亦是如此。法官已不再执着于还原客观事实的本来面貌,而是希望能够尽快剪裁出符合法律要求的案件事实。因此,那些偏爱生活细节、充满个人感情体验的女性叙事为法官所嫌弃,被视为“多余的解释”。显然,在这样的一种实践策略中,司法人员遵循了一种“效率优先于公平”的原则。

二、司法男权化

那么,这样一种对不同性别诉讼主体的差异化对待,对诉讼结果又产生了什么样的影响呢?为了更好地理解诉讼结果在性别上的差异,我们需要首先来看一下不同性别的诉讼主体各自提出的诉讼理由和请求,然后看这些理由和请求在多大程度上得到了法官最终的支持。根据调查发现,在实际办案过程中,男权化的主张可以得到法官排他性的支持,换言之,那些无法按照“男权化”标准而提出的主张,就无法得到法官的支持。

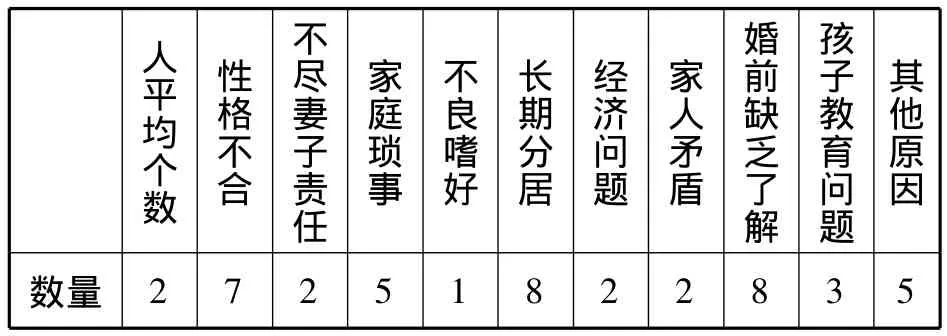

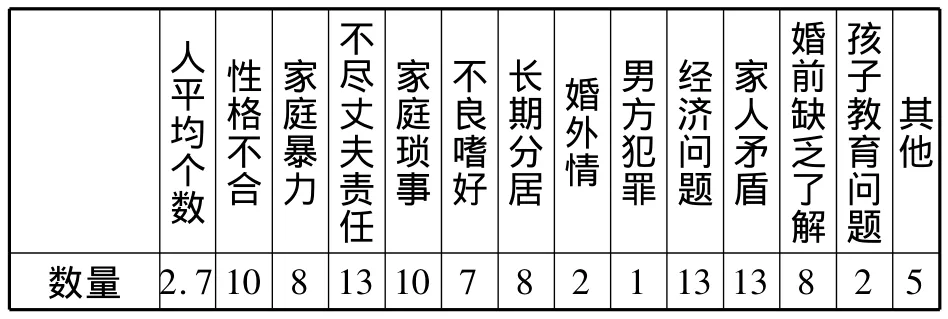

首先,在诉讼理由上,根据笔者统计发现,女性以“不尽家庭责任”为由请求离婚的案件占女性提起离婚案件的比例,要多于男性以同样理由起诉的案件占男性提起离婚案件的比例。在笔者随机抽取的A市某区法院2011年1至5月审结的58宗离婚纠纷案件中,男性提出的离婚理由共42个,平均每人2个,并大致可以归纳为10个类型;女性提出的离婚理由共98个,平均每人2.7个,并大致可以归纳为13个类型(见表1、2)。女性请求离婚理由的种类和数量都多于男性,正好说明女性偏爱细节描述,希望借此解释其行为的合法性,从而获得他人的理解与支持。

表1 男性离婚理由统计

表2 女性离婚理由统计

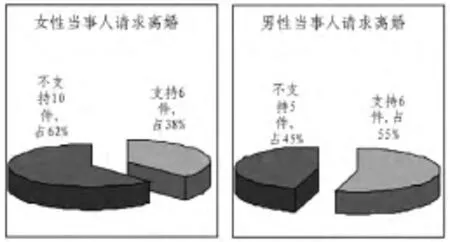

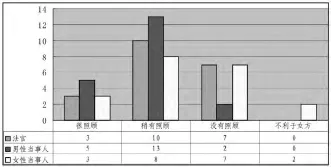

那么,在提出了这些诉讼请求之后,又有多少得到了法官的支持呢?从图1可以看出,虽然女性具有更高的离婚诉求,并且能够提出更广泛、更充足的离婚理由,但法官对女性原告的支持率不高,比其对男性原告的支持率低17.1%。这似乎说明,女性提出的许多离婚理由及依据,在法官看来并不足以导致夫妻感情破裂。

图1 法官支持男、女性离婚请求的对比表

与此相关的是,女性不但在获得诉讼请求支持上成功率要低于男性,同时,在判决结果上,其实也呈现出了对女性不利的趋势。以财产权与抚养权的分割为例,虽然法律法规作了有利于女性的倾向性规定①《婚姻法》第39条第1款规定:“离婚时,夫妻的共同财产由双方协议处理;协议不成时,由人民法院根据财产的具体情况,照顾女方和子女权益的原则判决”;《关于法院审理离婚案件处理子女抚养问题的若干具体意见》规定:“两周岁以下子女,一般随母方生活,除非母方有久治不愈的传染性疾病或其它严重疾病,或母方不尽扶养义务的情况,才可随父方生活”。,但即便不考虑男方恶意转移财产等情况,如表3显示,在分割大宗财产如房屋所有权、经营权等以及婚生子女抚养权时,妇女未必如法律所设计般处于较有利的地位。另外,在笔者抽取的58宗离婚纠纷案件中,没有1位女性当事人的离婚损害赔偿诉讼请求获得法院支持,有3位女性当事人获得经济帮助款,但全是通过调解获得,没有法官判决给予的情况。

表3 婚姻财产分割情况对比表

实际上,“诉讼结果偏向于男性”这样的一个现象,并不是只在我们进行统计之后才发现的一个结果,对于当事人而言,他们作为具体案件的结果承受者,对整个诉讼过程中法官的态度有着直接的感受。为了解法官、案件当事人对这一趋势的心理感受程度,笔者以20名有审理离婚案件经验的法官、20名离婚案件男性当事人和20名离婚案件女性当事人为样本,发放调查问卷80份(有效回收80份),以期进一步了解法官与当事人的内心真实感受。我们将主要从“诉讼结果心理感受”、“诉讼结果是否对弱势性别倾斜”这两方面来审视。

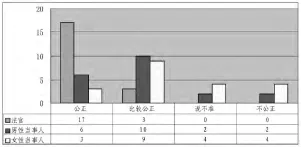

图2 您认为裁判结果公正吗

从图2可以看出,在女性当事人那里,认为“说不准”和“不公正”的人数远远超过了男性和法官。如果诉讼双方地位相对平等,而且假设诉讼是严格按照程序来进行,那么,无论诉讼结果支持哪一方,双方当事人都能够比较愿意接受这一结果的公平性,这就是罗尔斯所谓的“纯粹程序正义”(pure procedural justice),就是只要我们是经过了一个正义的程序,那么,无论诉讼结果如何,它都是正义的②John Rawls,A Theory of Justice,Harvard University Press,1971,p.85.。但是,如果诉讼双方地位不平等,本身就有一方处于强势地位、另一方处于弱势地位,那么,法官就不能仅仅遵循程序,而应当考虑这种事先的地位不平等之事实。这样的一种做法,被称为“至善程序正义”(perfect procedural justice)③John Rawls,Political Liberalism,Columbia University Press,1996,p.421.。因此,为了检验“女性当事人较偏向于认为审判结果不公”这一现象是否拥有令人信服的理由,我们需要来审视诉讼当事人双方在庭审中的相对低位。我们的实证调查结果发现,在大多数情况下,女性当事人处于诉讼当中的弱势地位。

在婚姻关系中,上嫁观念和随夫居的习惯依然盛行,家庭经济收入主要来源于男方,具有较高价值的不动产多登记在男方名下,这就直接决定了男方无论是在家里,还是在法庭上,都占据了比较强势的地位。访谈结果显示,在法庭上,女性当事人比男性当事人感觉受到更多的拘束;另外,虽然男女性当事人遭法官打断发言的情况大致相仿,但女性当事人更容易因此而感到羞耻或焦虑。吉登斯曾指出,“无法完整叙事的羞耻感会表现为焦虑,这会使叙述者在心理上觉得自己经历并不合理、不完整”①陈雪飞:《离婚案件审理中法官话语的性别偏向》,《北大法律评论》,2007年第2期。。由此导致的结果是,女性当事人要么因羞耻而尽量少说话,要么在女性偏爱细节陈述特质的驱使下,希望在余下的时间里讲述更多的“依据”——很可能是法官认为不具有相关型或没有证据支撑的事实因素——来证明自身行为的合法性,导致其被法官打断的几率更加高,从而形成一个恶性循环,加剧了离婚诉讼中法官的性别偏向。

图3 您认为裁决结果是否对女性当事人予以特殊保护

绝大部分法官都认为自己能够秉公执法、居中裁判,并且65%的法官认为已经对女性当事人予以特殊保护。然而,与此相反,为数不少的当事人,尤其是女性当事人,对裁判结果表示不满意,并且认为法官没有“特殊保护”女性当事人(见图3)。对此,有法官坦言,虽然婚姻法明确规定了照顾妇女儿童的基本原则,但在具体个案中是否“照顾”以及如何“照顾”属于法官的自由裁量范围,因此,如果法官决定不予照顾,这些原则就会形同虚设。

三、有担当的司法模式

正如在上一节末尾所看到的,国家在立法和法律制度设计的层面上已经考虑到了为女性及弱势群体提供司法保护,这样的一种做法我们可以称之为“国家女性主义”(state feminism),即国家借助公权力来推进对弱势群体权益的保护。国家女性主义最初的提出,主要是在于女性群体通过社会运动和民主代表制来提高她们的政治参与程度②Joni Lovenduski(ed.),State Feminism and Political Representation,Cambridge University Press,2005,pp.9 -18.,林春在运用这一概念到中国实践的过程中对其进行了“中国语境”的改造。在林春看来,在1949年建国之后,中国共产党领导下的中国大陆政府推行了一系列改善性别不平等的政策和法律,比如一夫一妻制、废除封建传统对女性的歧视性做法(童养媳、包办婚姻、买卖婚姻、强迫寡妇守节)、打击家庭暴力等等。因此,在中国大陆的做法当中,存在这样一种国家女性主义,即“一个对女性友好的国家,虽然其主要领导人都是由男性担任,但是人们寄希望于这样的一个国家能够表达和代表妇女的权益”③Lin Chun,The Transformation of Chinese Socialism,Duke University Press,2006,p.116.。这样的一种“国家女性主义”(林春亦称之为“公共男权制”)主要是借助国家这样一种公权力的形式,来致力于一个对女性友好的意识形态、法律和政策体系④Lin Chun,The Transformation of Chinese Socialism,Duke University Press,2006,pp.118 -119.。因此,林春认为,作为一种强大和富有改造力的手段,大陆地区建国之后实行的国家女性主义传统应当在我们当下实践当中得以吸收和改进,而不是被抛弃⑤Lin Chun,The Transformation of Chinese Socialism,Duke University Press,2006,pp.124 -126.。

令人惋惜的是,自从改革开放以来,在诉讼案件呈“井喷式”增长的背景下,本就捉襟见肘的司法资源倍感压力。由于案件的激增和司法人员数量相对有限,长期以来,奋战在一线的司法工作人员面临着“结案率”的考核要求和压力。在这种“有限司法资源尽可能高效利用”的情况下,效率和公平之间的平衡关系受到挤压,出现了“片面追求效率”或曰“效率压倒公平”的现象。中国建国后司法传统中的“国家女性主义”,或曰“弱势群体优先对待”①这一点,颇有罗尔斯“差异原则”的韵味,见:Rawls,John(1971).A Theory of Justice.Cambridge,MA,Harvard University Press,pp.14-5.的传统,实际上就被悬置了,司法出现了“男权化”的倾向。为此,想要解决这一问题,除了从建国后的“国家女性主义”传统中吸取养分之外,我们可以采取一种全新的“有担当的司法”态度。这一“担当”,其本意指涉司法人员的“社会责任”,其实从概念层面上讲,应当包含了“公平”和“效率”这两个因素。但是,在目前“重效率、轻公平”的情况下,我们有必要对受到忽视的“公平”予以更多的考虑。这其实也是罗尔斯在“差异原则”当中所提倡的核心理念,即对于“弱势社会群体”而言,他们在社会资源的享有、运用和动用方面,都受到诸多条件的限制。在司法实践中,如果我们片面追求效率而忽视该群体在社会资源方面的“先天缺陷”,则必然会导致损害这部分人群的利益,从而有失公允。为此,从社会中受益的群体,就不能把自己的优势地位看成是一种“特权”,而应当视为一种“幸运”,并且肩负起去主动帮助那些处在弱势地位群体的责任,以此来弥补不同群体之间的差距。因此,这样一种“去特权化”和“双肩担道义”的理念,实际上也正是本文所言“有担当之司法”的题中应有之义②对于罗尔斯的论述,参见 Rawls,John(1971).A Theory of Justice.Cambridge,MA,Harvard University Press,pp.114 -117.。具体到当下的司法实践,则可以从以下几个方面来进行:

第一,“弱势性别承认”原则。该原则要求国家权力机关及其工作人员,在立法、司法的过程中,必须正视由于多方面因素而导致的社会资源和社会价值的性别不平等。作为法律的适用者,我们应当正视司法领域中存在的女性当事人的群体失语现象。尤其是离婚诉讼这种亟需给予妇女以特殊保护的领域。法官们应当警醒,在高结案量的重压之下,基层法院愈演愈烈的机械化案件制作技艺所带来的不良影响,明了案件制作技艺偏好“规则导向型陈述”而嫌恶“相关型陈述”,是受法律、社会、文化等诸多因素,尤其是中国当代婚姻生活状况的影响所导致的,进而发现所谓的“规则导向型陈述”与“相关型陈述”没有优劣之分,并自觉释放这种二元对立的等级思维所压抑的女性声音与叙事。

第二,“不平等纠正”原则。我们在承认“性别不平等”的基础上,应当采取积极的行动去纠正这种“不平等”。按照美国学者Katherine Barlett的说法,我们主要可以从三个法律方法来促进国家女性主义诉求③Katherine Barlett,“Feminist Legal Methods”,Harvard Law Review,103(4),1990;中文评述见王丽萍:《美国女性主义法学及其启示》,载《法学论坛》,2004年第1期。。首先是“提出女性问题”,指的是司法过程更多地考虑那些对于女性而言更为典型的经历和价值,并反思法律对女性问题有哪些忽略的地方,以期在司法过程中对其进行改进。比如,最高人民法院《关于适用〈中华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释(三)》规定,夫妻一方婚前签订不动产买卖合同,以个人财产支付首付款并在银行贷款,婚后不动产登记于首付款支付方名下的,离婚时可将该不动产认定为不动产权利人的个人财产。结合中国妇女“从夫居”的传统文化,即男方负责提供住房、女方负责准备大量生活必需的、价值不低却容易损耗的嫁妆的风俗习惯,将婚前贷款购买的房屋全部归首付款支付方——绝大多数为男方所有。因此,在具体的办案过程中,法官需要综合考量当地的风俗习惯以及传统的影响,而不能采取“一刀切”的方式。否则,这样一种以男权化价值为主的法律制度是很难解释女性的话语和处境的。女性问题的提出,未必是为了最终做出有利于女性的决定,但肯定是为了发现那些被忽视的人们的利益和关切事项并给予特别关注,从而在“具体个案中做出针对该偏见的纠正性决定”④王丽萍:《美国女性主义法学及其启示》,《法学论坛》,2004年第1期。。

其次,在关注法律中对女性重视不足的问题后,我们应当更多地考虑女性的特质。即法律在对具体问题进行实际考察的过程中,能够更多地考虑那些对女性而言更为敏感的议题,比如情境敏感性、日常生活的重要性、个人式事实发现优于抽象的原则等等,Katherine Barlett曾将其归纳为“女性主义实际推论方法”⑤Katherine Barlett,“Feminist Legal Methods”,Harvard Law Review,103(4),1990,pp.849 -863.。这一点可以以离婚案中抚养权的分配问题为例,来进行说明。一般而言,法官会将婚生子女的抚养权判予能够给予子女较好的生活、教育和医疗条件的一方。现实生活中,多数丈夫由于经济强势,而多处于有利地位。然而,无数离婚案件的女性当事人告诉我们,“失婚母亲”并不能从中获益多少。例如,在胡海英诉李钟鸣一案中,胡海英就提出应由其抚养女儿的理由包括:从生理和心理健康角度看,年幼的女儿更适合随母亲生活;胡海英所受的教育程度较高;李钟鸣经常不回家,与此相比,胡海英有较多的时间和精力照顾孩子;依法分割共同财产后,胡海英会有足够的经济条件保证孩子成长①参见《分割千万财产离婚大案:女方一无所》,南方网,http://www.southcn.com/news/community/jrgz/200201091547.htm,访问日期:2013年12月10日。。她关注于能否保障孩子的“幸福感”,因此很难说是不理性的。只是审判法官采取了“利益最大化的理性人标准”——或者我们可以称之为“经济利益最大化”的“理性男人”标准,认为经济实力雄厚的李钟鸣才是孩子的最佳抚养人,而掩埋了对于胡海英而言更重要的母亲抚养女儿的生理和心理优势、充沛的时间与精力、较高的文化水平等不可多得的条件。

总之,通过上述两个方法的不断运用,我们可以在法律体系中“提高各方对女性问题的意识”。这样的一种“意识提高”(consciousness raising),主要是针对弗洛姆所提出的那种“男权—理性”法律设计而言。在女性主义法学看来,“传统法理学和道德与政治理论的很多主题实质上都来自于男性主义的生活体验,由于女性以一种与男性不同的方式体验世界、并以一种不同于男性的方式认识世界,而女性主义推理恰恰来自于这种不同的经验存在,男性的体验认为不成问题、合乎逻辑的事情,在女性的体验看来则可能正好相反”②王丽萍:《美国女性主义法学及其启示》,《法学论坛》,2004年第1期。。因此,国家女性主义必须重视与女性相关的体验和经验,从而在制度层面上构建一种“女性意识”,使得各方都能够自觉地按照这种意识来推进对女性和弱势群体权益的保护。

结 论

按照哈贝马斯的看法,在现代化的进程中,经济和行政系统的复杂性和专业性程度大大提高,开始逐步与生活世界(Lebenswelt)相分离,但是,经济和行政系统又和我们的生活世界存在千丝万缕的联系,对于这种联系,就必须依赖司法体系来进行规范化和调节,因此,司法系统是充当着联系生活世界和经济、行政系统的中间地带③参见 Habermas,Jürgen(1984).The Theory of Communicative action,Vol.1 Reason and the Rationalisation of Society.translated by Thomas McCarthy,Boston,Beacon Press.。中国过去三十年的发展,基本上也印证了哈贝马斯的这一社会病理学(Sozialpathologie)诊断。随着市场的培育、经济活动的增加、社会生活的正常化,各类诉讼案件也开始呈“井喷式”增长,这对整个司法系统提出了更高的要求。如何来应对老百姓日益增长的司法诉求,就成为摆在司法系统面前的一道难题。从本文的分析可以看出,目前的应对方式主要是朝“自动售货机式司法”的方向发展,即片面追求结案率、调解率,在司法过程中,“效率压倒公平”的幽灵也现出身影。这一过程显著的特征就是对女性权益不够重视,造成了“司法男权化”的现象。要纠正这种现象,只有通过一种更有担当的司法模式,才能提供有效的纠偏措施,其中包括“弱势性别承认”、“不平等纠正”、“性别意识提高”等等原则。其实,本文的探讨,虽然聚焦在离婚诉讼案件中的女性群体,但是,其关怀却是社会中范围更大的弱势和被边缘化群体,比如留守儿童、孤寡老人、乙肝患者、性少数群体,等等。我们可以以提高司法界的“性别意识”为切入口,构建一个更为宽容、开放、平等的社会。