山东蒙阴“沂蒙情雕塑园”雕塑创作简介

山东蒙阴,地处蒙山之阴,是革命老区沂蒙山区的腹地。在抗日战争和解放战争时期,作为全国著名的“解放区”沂蒙山根据地人民群众为支援革命,做出了很大的牺牲和贡献,涌现了诸如“红嫂”“火线桥”等许多可歌可泣的故事。1947年著名的“孟良崮战役”就发生在蒙阴垛庄周围,现在这里建有“孟良崮战役纪念馆”,陈列展示孟良崮战役的历史情境及人民群众对战役胜利所做出的牺牲和贡献的史料,是思想教育基地和红色旅游景点。

2012年底,山东省临沂市政府决定在蒙阴县孟良崮纪念馆东侧,规划建设以拥军支前、军爱民、民拥军、军民一家的鱼水关系和孟良崮战役的浓缩场景,诠释“兵民是胜利之本”主题内容的大型雕塑群雕。建设方邀请山东工艺美院造型学院前院长李友生教授,担任工程策划及艺术指导。2013年3月上旬,由雕塑家左耀国、孙乃宽、张建波3人组成的创作组所设计,将雕塑人物布置在人造峡谷两壁的方案,因新颖有特色、富有场景感、观赏性强、符合党性教学功能的需要,在邀标来的多套设计方案(数百件)中,被确定为实施方案。

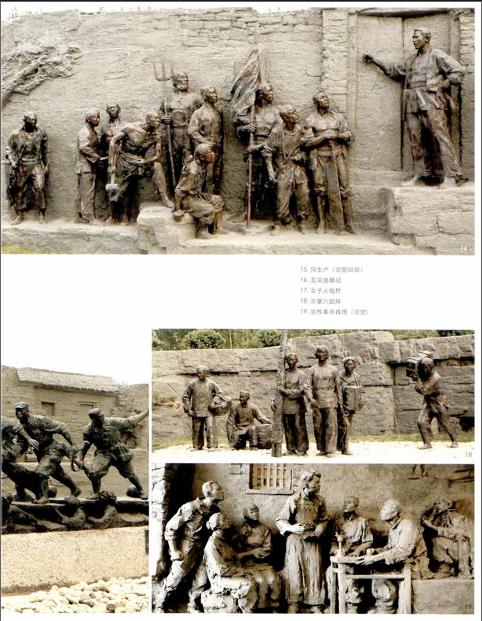

整个雕塑园的规划方案内容由“党群血肉联系”“军民鱼水深情”“兵民团结胜利”3大部分内容组成。共设计成35组雕塑,245个人物。按照历史事件发生的时间顺序,把沂蒙地区的革命活动内容,以一个个“故事”的形式,艺术地再现了出来。依据“龙须崮暴动”“沂蒙六姐妹”“罗荣桓青霉素救老乡”“永远的新娘”“女子火线桥”“车轮滚滚”“黄崖山六勇士”等经典事例塑造的每一组雕塑,既是一幅独立的画面,又是整体的一部分,连贯起来形成了一本完整的雕塑“连环画”。

在创作中,为了体现沂蒙人民的形象特色,创作组深入生活,拍摄了上千幅人物图片。每个人物塑造都以现实中的沂蒙人的照片作为“模特”参考。尽量拉大人与人之间的相貌特征、体型差距,强调性格、身份的特征。为此,对于每个人物的身高、胖瘦及动作表情,还下功夫专门做了详细的文字案头工作。故事中的真实人物如李凤兰、沂蒙六姐妹、罗荣桓等,均参照照片而恢复其年轻时的模样。服装参照历史照片和影视资料,并订做了二十余套过去的服饰,让模特穿上做出相应动作进行拍照,以作为创作参考之用。

在人物的造型处理上,力求还原上个世纪前半叶沂蒙山根据地人的形貌气质。做到服装道具皆有出处,山村景物皆贴近人物风情。在细节处理上,衣纹处理采用写意手法,施以轻松而又自由的塑痕表现,而对于人物的脸部、手部刻画,则较为细致,头部更是注意传神刻画,力求在写实的基础上,适当做出一些夸张写意、手法放松的效果,塑痕肌理追求自然与结构的严谨。强调造型大而整的体积感和厚重感,努力达成浑厚与苦涩并重的审美效果。

该方案的最大特点是,将一个个叙事画面有机排列,以圆雕与浮雕相结合的表现形式,组合在一条遵循地形特点而设计的中心线上。这条中心线长达423m,处在两壁曲折长909.8m的“峡谷”内。在小稿方案修改调整的基础上,2013年6月,山东临朐华艺雕塑公司开始进入对于山崖与人物的泥塑放大制作工作。除创作组成员外,又先后聘请王世刚、钱坤、刘志、谭信国、孙立森、宋衡沅等实力派雕塑家,及王康、彭磊、宫伟、辛英杰、张学强、庞海东、董成成、马祥国等多名青年雕塑家,进行人物及山崖雕塑的制作。全体参与人员抱着对历史负责和对社会负责的态度,全身心投入到雕塑创作中。

在放大泥塑时,根据方案设计所预先规定的原则,在交流切磋的基础上,形成了一致的意见。要求雕塑表现的每一处细节,包括民居、建筑、道具、背景等内容都有照片参照,人和物的造型要有出处,把握好环境与人物造型的沂蒙特色,还原其历史原貌,真正做到严谨认真、尊重历史。

放大采取分段式进行。将每段山崖与附着在其上的人物一起放大。山崖高度2.5m~6.8m,山崖或嵯峨巉岩,或稍微平坦。间或以浮雕的形式,在山崖间高高低低地塑造刻画了诸如房屋、树木、器具、家畜、家禽及飞鸟等内容。峡谷的一侧崖壁,水流落地成溪以作为“沂河”的象征。

按照预订方案,每完成一段泥塑,就将泥塑山崖翻制的模具运至雕塑园现场,组合后进行水泥浇铸,人物翻制模具铸造加工也同时在进行。现场山崖每浇筑完成一段,铸造好的人物安装则随后进行。紧接着进行峡谷内地面铺装、环境的绿化处理。2013年9月开始,将已完成翻制的部分峡谷模具迅速运至现场进行组装。在起伏的山坡上,进行爆破岩石处理地形的作业,然后浇筑“峡谷”的混凝土地基。峡谷里沿线的外面50~60cm处,还要浇筑出供模具浇筑用的50cm厚的水泥挡墙。一块块1m2左右的模具,在完全没有“规矩”参照的情况下,严格地按设计要求在高低不平的地面上,组装成一条弯曲、前凸后凹的整体峡谷模具,这些操作要经得起水泥浇筑时的振捣压力,制作难度可想而知。

创作组、工程技术人员及施工工人,克服了一个个难以预料的难题,使施工按计划进行,人工浇筑的“峡谷”日见延伸。每浇筑好一段峡谷,去除模具并做表面高压水枪清理后,已在厂内铸造好的铜雕就马上被运至现场进行分组安装。为保证雕塑安装的牢固程度,人物足下和身体的贴壁部分,都埋设了与雕塑焊接在一起的铜棍。雕塑安装完成后,随即进行青铜效果的表面色彩处理。

2014年6月底,雕塑园基本建设完成。从方案招标到工程竣工,历时1年零7个月。这处由35组共241个平均高2~2.2m圆雕铸铜人物组成的场景,生动的再现了上个世纪40年代沂蒙山区山村景象及人物活动的场景,呈现出那个年代的历史风貌和氛围。其间,著名雕塑家景育民、朱尚熹等先后参与现场指导。

雕塑园建成后,试开放期间得到参观者的广泛好评,业内专家也给予了充分肯定。在专家座谈会上,天津美术学院教授、著名雕塑家景育民说:“看了以后,感觉非常震撼。这些雕塑体现了相当高的学术水平、艺术水平和文化价值。近年以来,城市雕塑建设如火如荼,作品很多,但水平良莠不齐,这批雕塑在全国属于精品,创作及制作态度之认真、规模之宏大,令人想起前苏联纪念卫国战争的雕塑作品。每组雕塑与山村环境营造配合协调,构图与人物刻画表现非常真实,一点都不概念化。情节场景以峡谷形式非常巧妙地被串联起来,再现那个年代军队和老百姓的密切关系及精神面貌。”前中国美术家协会雕塑艺委会主任盛扬教授在园区细细观赏,迟迟不肯离开。他说:“今天看了这个雕塑园很兴奋,这是几年来看到的同类题材中最好的作品。只有创作者具备扎实的专业水平和认真的创作态度,才能做得这么好。要加强对作品的宣传。这批雕塑,从艺术角度来说话,人物刻画得很好,形象处理很有个性,有山东特点。整体雕塑群艺术处理很成功,形象生动地再现了那个时代的风貌。色调与青铜配合得非常协调,手法不拘泥于细节,处理得概括、泼辣,强调整体气氛,艺术形式与内容非常吻合。总的来说,是全国近几年来少有的好作品。”全国城雕委办公室副主任陆京说:“今天实地一看,感受很强烈,可以看出作者是很用心地在做这件事情。这个雕塑里,没有‘高‘大‘上的东西,全都很朴实。整个峡谷,在入口处,放置一个小推车雕塑,结合地势表现出峡谷弯曲起伏,历史情节安排在两侧,以最朴素的语言讲述人民战争的胜利。国内现在许多城市雕塑有些急功近利,出现了一些不好的雕塑作品,一看作品,就知道不是在用心做事情。这个雕塑峡谷,有非常好的创意、非常好的艺术造型,从入口到出口,给人强烈的震撼感,雕塑园与孟良崮纪念馆布局协调,整件作品给人以向上的感觉。我建议加大宣传力度。这件作品是用心去做的,是难得的好作品。”全国城雕委艺委会成员刁云波说:“我坐在室内半个小时了,思想却还在峡谷内,感觉还没有从峡谷里走出来。现场一看,真是震撼,实至名归。从中可看出作者的责任感和担当力,作品很优秀。作品之所以能够成功,在于决策者把这个任务交给了有责任心的雕塑家。作品能够打动每一位观众,这是一个成功的大型艺术作品,是这几年来比较罕见的经典之作。”其真实效果如何?还有待于社会及时光的检验。