后现代主义与人文史观

——当前中国史学的机遇与挑战

靳志朋

(1.中国矿业大学马克思主义学院,江苏徐州 221116;2.爱知大学中国研究科,日本名古屋 4618641)

后现代主义与人文史观

——当前中国史学的机遇与挑战

靳志朋1,2

(1.中国矿业大学马克思主义学院,江苏徐州 221116;2.爱知大学中国研究科,日本名古屋 4618641)

20世纪70年代,后现代主义思潮在西方世界开始兴起,他们被介绍到中国后,对艺术、影视、文学等大众文化产生了普遍的影响。近些年来,又进一步波及到知识界、学术界和思想界,作为传统学科的历史学也不能等闲视之。通过积极对话和交流借鉴,把后现代的理论视角与固有的人文史观融合起来,将会给中国的史学研究带来新的发展机遇。

后现代主义;人文史观;中国史学

近些年随着我国国际化进程的加快,如何对待西方兴起的后现代主义思潮,成了中国史学研究者不容回避的问题。因为,任何人文社会科学都是特定时空下的产物。我们走过了以民族、国家、主权等概念体系组成的第一现代性世界,现在进入了一个没有世界观、充满不确定因素的第二现代性世界。全球化浪潮汹涌澎湃,中国与世界的勾连日益密切,人才跨国流动频繁,国家边界变得模糊,我们的史学研究又该如何准确定位呢?只有用开放、包容的心态对待新生事物,博采众长,消化吸收,为我所用,才能更好地前进。

关于后现代主义史学的介绍和研究成果有很多。其中代表性的著作有两本,一本是台湾黄进兴教授的《后现代主义与史学研究》[1],黄教授在书里深入浅出地勾勒了后现代主义史学的发展历程,从福柯史观的省察,再到海登·怀特的历史语艺论,娓娓道来;另外一本是王晴佳和古伟瀛合著的《后现代与历史学:中西比较》[2],该书对后现代主义及其与历史学的关系作了全面周到的解释和评述。与后现代主义史学相关的研究论文也有一些。例如,北京师范大学历史学院在国内以史学理论研究著称,杨共乐教授的《后现代主义与后现代史学》[3]和赵世瑜的《传说·历史·历史记忆——从二十世纪的新史学到后现代史学》[4],具有较高的研究水平和代表性。清华大学的仲伟民教授还曾写过《后现代史学:姗姗来迟的不速之客》[5]一文,介绍了后现代思潮对传统史学的冲击与影响。这些研究成果,对本文的撰写有一定的启发和借鉴意义。

一、史学研究的理论瓶颈

讲究证据,强调用资料说话,是历史学科的一大特点。傅斯年当年就有“史学就是史料学”的论断,这一史学思想影响了许多学者的史观。他们以扎实、严谨的学风著称,“有几分史料说几分话”,论从史出,以史带论,涌现了众多有份量的学术作品。如同一枚硬币的两面,过于强调史料,就会对理论方法重视不够。其最明显的特征,就是研究活力不够。和国外相比,国内史学研究显得比较滞后,除了缺乏优秀的研究人才,还有一个很重要的原因,就是对史学理论的重视不够,制约了学术视野和学术眼光,长期来看,学科发展缺乏后劲。众所周知,史学之所以进步,主要在于研究新史料、新方法和新观点,而新材料的发掘是有限的,更重要的是史观的发展起决定作用,而史观的重大突破离不开史学的理论建设。

至于目前的史学理论和范式,瓶颈问题比较突出,主要表现在以下几个方面:一是意识形态的影响仍在。现在的史学研究虽早已突破了革命史学、阶级史学的框架,政治影响的色彩也在逐渐淡化,但是旧的思想残留依然存在。在过去,人们的观念和意识长期被驯化,存在着无形的条条框框,形成了种种弊端,如研究视野不开阔,缺乏发散性思维,政治语言充斥依旧,学术话语单一,可读性差。二是现代化研究范式不足。20世纪80年代以来,随着我国现代化建设的全面展开,现代化的研究范式不断凸显,受到史学工作者的认可和采用。尤其以陈旭麓先生的《近代中国社会的新陈代谢》[6]为代表,影响了一大批学者。从传统农业社会到现代工业社会的过渡,这种现代化转型是近代中国社会最主要的特征,从总体上把握是十分准确的。作为一种模式,现代化理论便于从整体上、宏观上解读中国社会,但不足以说明许多具体问题的复杂性和多元特质。所以,到了20世纪90年代后期,以《蒙塔尤》[7]为代表的西方微观史学传入中国后,受到中国学者的热烈欢迎。三是民族、国家等政治化视野存在局限。在政治占主导的集权体制下,史学往往成为政治宣传的工具,他们或是以爱国为旗号,将历史简单化、抽象化、符号化;或是出于某种需要,任意剪裁、肢解甚至歪曲历史,误导民众;或是设置种种研究禁区,极大地阻碍了学术的自由发展。目前,史学研究还不可能完全超越国家、民族、阶级的立场,但是史学研究为现实服务并不等于为政治服务,过于突出政治,则会遮蔽很多事实真相。剥去意识形态的外衣,许多先验的结论都是站不住脚的。比如,对太平天国、义和团运动、抗日战争的认识和评价,就是一个明显的例子。淡化意识形态的色彩,回归人文和文化,突显学科特性,这是国内史学研究的未来趋势。

时代在发展,社会在变化,与时俱进是学术生命力的体现,一切历史都是当代史。就史学研究而言,旧的理论渐渐隐去,新的理论尚未成长起来,史学理论处于转变中的真空。在这样的契机下,西方的后现代主义思潮顺势袭来。

二、西方后现代主义思潮的兴起

西方的后现代主义,起源于对现代文明的反思和批判,最早可追溯到20世纪的20-30年代。第一次世界大战期间,飞机、坦克、远程大炮、毒气等新式武器先后出现在战场上,繁盛一时的欧洲现代文明在炮火中化为灰烬。人类所创造出的科学技术不但没有带来生活的幸福,反而导致大规模的自相残杀。梁启超在一战后考察欧洲各国,亲眼看到了欧洲断壁颓垣、满目疮痍的惨景,连声叹息,回国后写了《欧游心影录》[8]一书,开始反思西方文明的不足,重新重视中国人文传统的价值。这些惨痛的教训,迫使人们深刻检讨现代化的进程何以造成如此巨大的毁灭?究其原因,是工具理性的大肆扩张侵蚀了人文理性,尽管外在的物质文明日益丰厚,但人的内在精神却不断沉沦,人性的丧失最终只能是人类的毁灭。在此基础上,西方各国萌发了批判和反思现代化的思想。通过对科学盲目崇拜的批判,解开了人们对现代文明生活的迷思。工业化生产的批量化、标准化、模式化使人异化,人的个性被磨灭,自由遭到蚕食,人们在寻求和接受科学知识的同时也被科学知识奴役和控制,种种的厌倦、不满,表达了人们对人性化、人情味、自由化向往与需求的心声。

自18世纪的启蒙主义开始,理性就被现代哲学尊为至上的权威,形成了那种以科学理性为基础,以单一的标准去裁定所有差异,进而统一所有话语的权威解释。这种单一话语背后的理念是真理的唯一性,它顺应了科学主义的逻辑,却难以完成对文化意识的替代,更不具备人文科学的多重价值关怀。后现代则提倡多元式的话语解释,具体来说,就是从“文本叙事”、“话语传达”到“受众接受”的各个层面都引入多元化的概念。它设定有许多真理的可能性,反对权威的、确定的解释,认为个人的经验、背景、意愿和喜好在表达或理解过程中更具有决定作用,对于设定的一个文本和符号,有无限多层面及多角度解释的可能性。

20世纪70年代之后,后现代主义开始成为经常使用的一个词,代表了一种新的思想潮流。其中,较为重要的两个派别,一个是以伽达默尔为代表的新诠释学[9],一个是以德里达为代表的解构主义[10]。他们犹如双子星座,璀璨夺目,照亮了思想界的夜空。

在新诠释学中,伽达默尔寻求的是超越科学方法的真理经验。他把对真理的认识分为审美、历史和语言三个领域来展开。在历史领域中,伽达默尔强调了认识真理的两个关键概念:一个是“偏见”,理解不仅以偏见为基础,它还会不断产生新的偏见;另一个是“视界融合”,在解读文本的过程中,作者的“原初视界”与读者的“现今视界”之间存在着各种差距,这些差异是无法消除的,因此理解的过程是将两种视界交融在一起,达到“视界融合”。伽达默尔由此认为,历史不是绝对主观的,也不是绝对客观的,它包括了历史的真实与历史理解的真实。这样来说,要把握历史的真实性,首先应该注重读者的情感与客观历史的交流。具体地说,一方面以小人物和微观叙事来拉近读者与历史事件的距离,并努力引导读者对历史经验进行多维的、开放式的历史思考,而非盖棺定论式的大叙事;另一方面,倡导一种对待历史的主观与客观的“视界融合”,鼓励人们在认识客观历史的过程中,大胆地运用主观能动性,使历史产生更多的微观现实意义。

另外一个名扬天下的流派,可算是法国的雅克·德里达开创的解构主义了。1968年,可能是受到中国文化大革命理念的影响,“造反有理,打倒一切”,一场激进的学生运动席卷整个欧美。在法国,抗议运动被称作“五月风暴”,但这场轰轰烈烈的革命昙花一现,转眼即逝。在随之而来的郁闷年代里,学者们由压抑的革命激情转向学术思想深层的拆解工作,他们去破坏瓦解资本主义所依赖的各种基础,从语言、信仰、机构、制度,直到学术规范和权力网络。雅克·德里达基于对语言学中的结构主义的批判,提出了“解构主义”的理论,认为单独个体的研究比对于整体结构的研究更重要,所以要打破现有的单元化的秩序和思维习惯,然后再创造更为合理的秩序。德里达以《论文字学》[11]、《声音与现象》[12]、《书写与差异》[13]三部书的出版,宣告了解构主义的确立,形成了以德里达、罗兰·巴尔特、福科、保尔·德·曼等理论家为核心并互相呼应的解构主义思潮。解构主义天生具有叛逆的品格。解构一词,是指用分解的观念,强调打碎、叠加、重组,重视个体本身,反对总体统一,创造出一种支离破碎和不确定感。解构一句话、一个命题、或一种传统信念,就是通过对其中修辞方法的分析,来破坏它所生成的哲学基础和它所依赖的等级对立。解构主义理论有助于反对人类对理性的近乎偏执的崇拜,有助于打破形而上传统对真理、本体的僵化认识,有助于打破形形色色的压制差异和活力的权威和中心,为我们提供了多种解读的可能性。总之,解构主义最大的特点是反中心、反权威、反二元对抗,反非黑即白的理论,这和当时美苏争霸的两极格局不无关系。

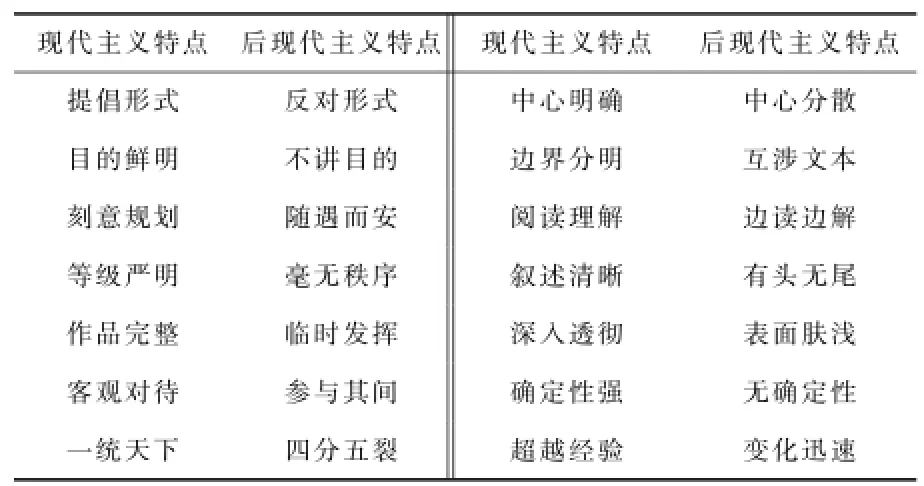

西方学者哈桑曾将后现代主义和现代主义作过深入的比较,其主要比较结果见表1。从表1中我们能够清楚地看到后现代主义的主要特点。

表1 后现代主义与现代主义特点之比较[14]

后现代主义动摇了整个人文社会科学的基础,理性的深邃和结构的规范渐渐淡出。它具有以下四个特征:其一,否定纯理性及功能主义,强调人性化。人是有情感、会思考的主体,而不是被动的工具。人的复杂性并非科学理性所能解释和分析得清楚的。以人为中心,重视人的生活状态、价值情感和内心世界。其二,体现个性,突出文化内涵,推崇舒畅、自然、浪漫。类化的分析方法,往往忽视个体的意义,论证出来的结论越有条理性,与事实的差距就越大。人总是生活在文化中,人生是一个不断“文化”化的过程。通过对文化的解读,感悟人的本质,领会人生的意义,进而化解现代社会的紧张感。其三,注重历史文脉的延续性。历史是不断累积的结果,是一条不能切断的河流,文化的血脉也融入其中。要了解现在,必须从把握过去开始。其四,以矛盾性、复杂性和多元化洗刷简洁性与单一性。世界是多维的,任何单一的、线性的解释都是荒谬的。对于历史学科来讲,最为明显的变化,就是摆脱了规律框架的束缚,开始回归人文传统。

三、近代以来国际视域中的中国史学

晚清以来,中国被西方强行拖入世界现代化的潮流。最初的思想家就是通过史学来应对这一千古变局的。秉承经世致用的传统,林则徐、魏源、黄遵宪等介绍外国历史的《四洲志》、《海国图志》、《日本国志》相继问世,打开了近代知识人了解世界的窗口。随着内忧外患的加剧,史学又被赋予启蒙、救国的重任,康有为上呈给光绪皇帝的《日本变政考》、《大彼得变政记》就是这一思想的产物。西方的进化论被介绍到中国,民族、国家、立宪等政治思想也蜂拥而入,引起中国思想界的剧烈震动。为了顺应新的形势,20世纪初,以梁启超、夏曾佑为代表的历史学者提出了以进化史观为主线,以民族国家理念为核心的“新史学”。新文化运动时期,留美归来的胡适大力提倡实证主义,提出“大胆地假设,小心地求证”,并发起了整理国故运动,实证分析的方法开始应用于史学研究领域。除此之外,马克思主义从日本、俄国和法国三个渠道传入中国,影响了一大批左派知识分子,他们开始运用唯物史观研究中国的历史。这一时期,中国的史学研究呈现出多元化的发展态势。直到1949年之后,马克思主义作为中共政权的意识形态,成为一种强势话语,唯物史观、阶级冲突的分析视角渗透到史学研究的方方面面、点点滴滴,最终结束了多元发展、百舸争流的史学研究局面。

近代中国学术的演化,与中国社会的转型密切相关,并且都是在西方的影响下进行的,受到了科学精神和理性主义的支配,大量借鉴和吸收西方的理论和方法。现代性的历史学科得以确立,与此是分不开的。在这一过程中,由于贪多求快,过于急躁,不注意消化吸收,没有使其很好地内化为中国学术的一部分。尤其是新中国成立后,马克思主义史学一枝独秀,一知半解、生搬硬套、牵强附会的现象比比皆是,严重违背了史学研究的精神。在学科转型的过程中,过去的人文传统和叙事风格也没有很好地延续下来,以致现在国内的史学作品乏善可陈,结论千篇一律,不但缺少思想个性,而且内容枯燥乏味,可读性差,不能不说是一大憾事。

历史的教训值得我们警惕与反思。面对西方后现代主义史学的兴起,有三个方面是需要我们特别注意的:首先,要有一个平和的态度,既不能拒绝,也不能迷信,因为拒绝是无知,迷信是愚蠢。对于新的理论,学习是必要的,但不能盲目和急躁。我们生活在阳光灿烂的和平年代,没有了往日的家国离乱,更有条件平心静气地认真对待历史研究,既要发扬后现代主义中多元、包容的精神,同时在理论方法的学习中又不迷失自己。其次,要处理好后现代理论与其他理论的关系,建立共生的理论生态。一枝独秀不是春,百花齐放春满园。理论的单一,必然导致思想的僵化,最终扼杀的是学术发展的生命力。再次,不能掉入理论的陷阱,学习理论是为了更好地利用史料进行研究。任何理论都有自己的局限性和不足,理论总是灰色的,只有生命之树才是常青的。后现代史学对资料的发掘提出了更高的要求,细化、碎化、来源多样化是其突出的特征。

总之,国际化的大门已经打开,回避不是办法,对话才是出路。史学工作者面临着前所未有的机遇和挑战,任重而道远。

四、后现代主义和人文史观结合的成果

目前,国内已经有部分研究历史的学者,已经开始把后现代主义的视角方法和传统的人文史观结合起来,并且做出了一定的成绩,得到学界的认可。他们大都是中青年学者,具有国外留学或访学的经历,功底扎实而又视野开阔、思想解放,同时又具有浓厚的人文情怀,像缕缕清新的空气,给中国的史学研究带来了绿色的希望。

北京大学的罗志田教授,早年曾经先后在美国新墨西哥大学及普林斯顿大学攻读硕士和博士,是著名历史学家余英时先生的学生。他研究成果丰硕,在中国近代史研究领域具有很高的影响力。他写的《激变时代的政治与文化:从新文化运动到北伐》[15]一书堪称经典著作。在这本书里,他运用倒放电影的视角解读了“问题与主义”之争,讲述了北伐时期胡适与中共的观念分歧;还有北伐前北方军政的整合;还揭示了中山舰事件与广东政局中土客矛盾的关系。他的另一本著作《乱世潜流:民族主义与民国政治》[16],解构了中国近代民族主义的复杂面相。在政治波涛的冲击下,国共两党排外的非理性的民族主义宣传,逐渐偏离了启蒙的中心课题,却迎合了广大的普通民众,最终通过党化政治完成了民族国家的建构。这些观察问题的视角都很新颖,带有后现代主义的色彩,对固有的历史结论也是一种突破。

另外,北京大学的王奇生教授,针对后现代主义史学研究取向对政治史的冲击,基于中国历史的特质和国人偏好,他特别强调研究政治史的重要性和必要性,通过扎实的史料,解构了之前被建构出来的许多历史,特别是那些国共两党过分党化的历史。他的《党员、党权与党争:1924-1949年中国国民党的组织形态》[17]一书,认为20世纪20年代国民党政权的建立,意味着现代党治政治体制在中国的开始,党治即是以党治国。因此,作者断以1949年为限,深入其中,详探究竟,终藉一手资料,得出国民党为一弱势独裁政党的结论,所以其治国无能是国民党的构成成分、组织结构、社会基础、派系纷争所决定的。他又出版了《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》[18]一书,对革命话语的语境进行分析,发现了“革命”与“反革命”的概念,是在特定的历史条件下被建构出来的。1920年代的“革命”与“反革命”话语,既带有浓烈的专断性,又富有浓烈的任意性,在此基础上开始凝固成一种新的“革命”政治文化。政治道路的不同选择,不再被定义为“革命”与“改良”之争,而是被建构为“革命”与“反革命”的圣魔两立,水火不容。“反革命”成为一项最随意、最泛滥、最令人恐惧的污名。作者用一种“去熟悉化”的眼光,重新检视我们曾经长期沉迷的观念。将那些早已成为了我们的思想价值观念、革命观念和革命政治文化一层层解构,这些新的诠释,更接近历史的真实。

还有,中国人民大学清史研究所的黄兴涛教授写的《“她”字的文化史》[19]一书,是后现代主义和人文史观相结合的又一力作。该书是展现了作者长期研究中国近代新名词的一个典型个案,“她”字是新文化运动期间所发明的一个影响深远的女性新代词。它的诞生、早期书写实践和社会认同的过程,蕴含着丰富多彩、生动曲折的历史内容。揭示这一过程,对于认知汉语的现代变革、新文艺的起源、女性意识的强化与渗透,以及中外文化交流互动的意义等,都具有独特的历史价值。读了这本书,可以发现作者所发掘出的材料让人感到惊奇。全书为“她”字作“传”,构思新颖,讨论深入,图文并茂,集历史叙事、史实考辨、分析评论于一体,融语言、文学、性别、观念和跨文化交流的多维视野于一字,是对史学大师陈寅恪“凡解释一字,即是做一部文化史”理念的自觉实践。

总之,这些将后现代主义和人文史观相结合的研究著作,代表了国内史学界的一股潮流,这也是顺应时代发展,立足传统,融入世界学术的需要,相信它未来的发展前景会更广阔,取得的成果也会更丰富。

五、结 语

后现代主义不是教条,而是一种反观现代科学理性和人类文明成果的意识。它反对权威,反对理性的崇拜,反对二元对抗的狭隘思维,认为既然差异无处不在,就应该以多元的开放心态去容纳。在对待传统的问题上,后现代主义相信传统是无法砸烂的,后人应该不断用新的眼光去解读。后现代主义是一种“道”,一种世界观层次的认识,而不是一种“器”,一种操作的原则。这是我们在学习和运用的时候需要认识清楚的。

对于史学研究而言,后现代主义可以丰富我们对历史的解读。历史的复杂性、多层面、多维度,也决定了历史研究的开放性、多元化。后现代主义史学,促使我们在新的语境下,重新审视过去的结论和看法,为中国史学研究开辟一条新的路径。他山之石,可以攻玉。通过学习和借鉴,能够提升我们思考问题的能力,更好地解释中国的历史问题,进而提升学术品质和思想深度,为中国史学在国际舞台上争得一席之地。

[1]黄进兴.后现代主义与史学研究:一个批判性的探讨[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2008.

[2]王晴佳,古伟瀛.后现代与历史学:中西比较[M].济南:山东大学出版社,2006.

[3]杨共乐.后现代主义与后现代史学[J].史学史研究, 2003(3):71-75.

[4]赵世瑜.传说·历史·历史记忆:从二十世纪的新史学到后现代史学[J].中国社会科学,2003(2):189-203,208.

[5]仲伟民.后现代史学:姗姗来迟的不速之客[N].光明日报,2005-01-27.

[6]陈旭麓.近代中国社会的新陈代谢[M].上海:上海人民出版社,1992.

[7]勒华拉杜里.蒙塔尤:1297—1324年奥克西坦尼的一个山村[M].许明龙,马胜利,译.北京:商务印书馆, 1997.

[8]梁启超.欧游心影录·新大陆游记[M].北京:东方出版社,2006.

[9]伽达默尔.真理与方法[M].洪汉鼎,译.北京:商务印书馆,2010.

[10]德里达.解构与思想的未来[M].杜小真,胡继华,朱刚,等,译.长春:吉林人民出版社,2011.

[11]德里达.论文字学[M].汪堂家,译.上海:上海译文出版社,2005.

[12]德里达.声音与现象[M].杜小真,译.北京:商务印书馆,2010.

[13]德里达.书写与差异[M].张 宁,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2001.

[14]杨共乐.后现代主义与后现代史学[J].史学史研究, 2003(3):72.

[15]罗志田.激变时代的政治与文化:从新文化运动到北伐[M].北京:北京大学出版社,2006.

[16]罗志田.乱世潜流:民族主义与民国政治[M].上海:上海古籍出版社,2001.

[17]王奇生.党员、党权与党争:1924—1949年中国国民党的组织形态[M].上海:上海书店出版社,2009.

[18]王奇生.革命与反革命:社会文化视野下的民国政治[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[19]黄兴涛.“她”字的文化史[M].福州:福建教育出版社,2009.

(责任编辑 文 格)

Postmodernism and Humanities History: Opportunities and Challenges of the Current Chinese History

JIN Zhi-peng1,2

(1.School of Marxism,China University of Mining and Technology,Xuzhou 221116,Jiangsu,China;2.Department of China Studies,Aichi University,Nagoya 4618641,Japan)

Rising from western world in 1970s,postmodernism was introduced to China and has impacted popular culture,such as art,movie or literature and so on.In recent years,it further spreads to the intelligentsia,academia and intellectual.History,as one of the traditional disciplines,cannot take postmodernism lightly.Through active dialogues and exchanges,the postmodernism theory and angle of view and the inherent humanity history together,will bring a new development opportunity to Chinese historiography studies.

postmodernism;humanity history;Chinese historiography

K25

A

10.3963/j.issn.1671-6477.2015.01.023

2014-08-03

靳志朋(1982-),男,河南省孟津县人,中国矿业大学马克思主义学院讲师,历史学博士,日本爱知大学中国研究科博士生,主要从事中国近代社会文化史研究。