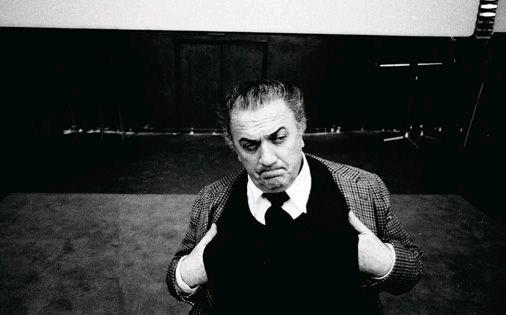

费里尼

驳静

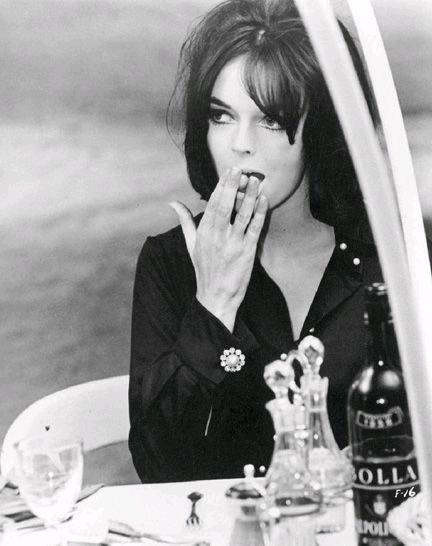

电影《甜蜜的生活》剧照

费里尼

费里尼在世界上的影迷不计其数,他们将他的每部作品分门别类,精巧地割裂开来做研究。有趣的是中国影迷们不惜创造了“电影界的圣三位”一词,将他和塔可夫斯基、伯格曼这两位电影大师联系在一起。这个词的来源已不可知,据说塔可夫斯基在某篇日记里曾写道:“听说伯格曼觉得我的电影很好,比费里尼的好。”瑞典老头伯格曼在接受《花花公子》采访时说:“我觉得塔可夫斯基比费里尼好。”三位大师因此有了此番神交,而费里尼似乎当仁不让地成为一条大师界的基准线。

2014年的第67届戛纳电影节似乎碰巧对上世纪60年代的欧洲电影做了悄无声息的致敬:戈达尔的《再见,语言》和电影节的宣传海报。84岁高龄的戈达尔人未到场,却被整个小城和全世界的影迷广泛热议。而逝世已20余年的费里尼则以另一种形式出席——设计师自豪地解释,这张海报是从费里尼的《八又二分之一》中截取片段而创作的,这是当年帅气逼人的马尔切洛,这是我们在庆祝电影的自由主义。

同是马尔切洛·马斯特罗亚尼(Marcello Mastroianni),三年之前却差点没演成《甜蜜的生活》。当时的制片人德劳伦蒂斯希望使用国际明星,因为“使用意大利本国演员是毫无前途的”,而费里尼虽与马尔切洛相识不久,却已认定其为主角的最佳人选。为免啰唆,他干脆将主人公莫拉多改名为马尔切洛——费里尼直截了当地表达了立场。一如片中美丽的金发女郎西尔维亚跳进少女泉的经典场景一般,费里尼执拗地开启了一个时代。

这个时代有人说是新现实主义,毕竟费里尼与罗西里尼的新现实主义开篇之作《罗马,不设防城市》中有过决定性的相遇。但与费里尼同时期的大导演兼好友帕索里尼坚定地称他为“颓废主义的代言人”,因为“断层从《甜蜜的生活》就正式开始了”。

尽管“毁誉参半”这样的评价在现在已然不适用,当年的《甜蜜的生活》却扎扎实实地将费里尼抛入一场巨大的骂战。及至他过世之时,媒体与公众仍然站在极端的两侧,一如电影本身所激起的动荡。事实上,电影还未公映,意大利就已经分为两派阵营,连带着天主教的严厉指责、报纸的批评,甚至一些家庭内部也因此产生巨大分歧。在米兰国会大厦举行的公映式上,愤怒的观众大喊:“懦夫!无耻!”甚至还有人朝费里尼脸上吐了痰,罗马天主教要求影片送审,《罗马观察报》则连续发表评论文章敦促公立机关下令禁演此片——很少有一部电影会产生如此激烈的反响。

与之形成鲜明对比的则是,人们对电影的期待如此之高,以至于里佐利(Rizzoli)和阿马托(Amato)这两位投资人破天荒地将该片的票价提高到1000里拉。怀着对当局监视的担忧(或许正是由于担心禁演),人们早早排起长队,大批量地涌入电影院,创造了当时的票房神话。这部利润丰厚的电影从根本上改变了制作人对“艺术片”的期望,美国学者彼得·邦达内拉(Peter Bondanella)写道:“曾几何时,罗马电影城和威尼托大街仿佛要跟比弗利山分庭抗礼了,真令人兴奋了一阵。”

不久之后的第七届戛纳电影节将金棕榈大奖颁给《甜蜜的生活》,影片获得了神话般的胜利。事实上费里尼和他的演员们这才从批评中缓过神来,接收同样蜂拥而至的赞誉声。“阿妮塔(Anita)被热情的媒体与影迷围观,那情景跟《甜蜜的生活》中一模一样。”1962年的《信使报》这样写道。

电影《八又二分之一》剧照

马尔切洛当然是绝对的主角,却并不妨碍他的小伙伴帕帕拉佐(Paparazzo)成为史上最有名的摄影记者,前者是“拉丁情人”,后者却成了追逐社会名流花边新闻的摄影记者的代言人,以至于如今的狗仔队(Paparazzi是Paparazzo的复数形式)就是来源于此,这也成了《甜蜜的生活》影响力的另一佐证。

费里尼1920年出生于意大利北部的海港城市里米尼,父亲是一个经销商,用他自己的话说则是“旅游商人”。费里尼电影呈现著名的马戏团元素,以及他曾坦言儿时梦想成为一名小丑,这都与他四处流浪的自我期许不谋而合,让-马克斯·梅让(Jean-Max Méjean)因而在费里尼的评传中写道:“流浪,是费里尼电影里的一个常数。”让-马克斯·梅让同样将费里尼父亲常年不在家的事实归入“象征意义的精神创伤”,认定为费里尼常数的又一源头。

与此同时,费里尼“引人注目而又令人不安”的创作倾向像一把割入意大利的大镰刀:一面锯齿丛生,像一名真正的新现实主义者那样,以巨幅壁画家的气魄去观察天主教帝国没落的灭顶之灾;另一面则光滑出惊人的弧度,就像帕索里尼说的那样,混杂着互不相关、难以形容的魔怪。这把镰刀心甘情愿地听命于费里尼内心中的那个顽童,最后产生的就是善于堆积而不善于连接的巴洛克风格。

这股子绚烂的顽童气从此之后就再也没有离开过费里尼的创作,在随后的《八又二分之一》以及《朱丽叶塔及魔鬼》这两部与前者并称为“背叛三部曲”的作品里,费里尼将他的“魔幻、癫狂和内心深处的狂风暴雨”发挥到了极致,人们开始使用起了“费里尼式”这样的字眼:随心所欲的碎片世界,巴洛克式的喧嚣与寂寞。早在“孤独三部曲”(《大路》、《骗子》和《卡比莉亚之夜》)时期,费里尼就已经名声在外,到了60年代,费里尼在影坛的地位已无法撼动。

1993年,美国科学与艺术学院授予费里尼终身成就奖,而在此之前,费里尼已拿过五座奥斯卡小金人,提名次数则更多。直到生命最后一刻,病床上的费里尼还绝望地试图拍摄《马斯托纳》(Mastorna),他的最后一部电影。费里尼逝世后,《新观察家》杂志的封面用图成为他后来频繁出现的一幅照片:费里尼坐在椅子上,面对着第五摄影棚赭色的墙——正是在这个著名的第五摄影棚里,费里尼构建了像《卡萨布兰卡》那样人工布景组成的独特风格,由此造就的吸引人又激怒人的效果促成了“大写的费里尼电影”。60年代开始,费里尼将家安在了第五摄影棚。或许出于便利,或许是对一个自诩的流浪汉而言没有比电影城更好的安身之所,即便好莱坞曾多次提供很丰厚的条件,费里尼没有再离开过几代影迷心中的神圣之地。1987年,费里尼拍成《访谈录》(Intervista),以一记响板结束的这部对电影城致意的影片,成了他晚年除《月亮之声》(La Voce della Luna)外的最后一部作品。

费里尼盛大的名气,和他拒人千里之外的态度,让他的一生及至辞世都被他自己创造的帕帕拉齐们追逐,所以他的许多电影总是甫一上映就遭遇诸多关于自传的猜测,然则总被创作者本人否认。费里尼反复强调,他不过围绕几个想象点来编织梦想,让观众通过梦想去猜测他的过去,正如莎士比亚在《暴风雨》中所写:“我们和梦境是一样的材料,微不足道的人生总在困倦中。”