陈界仁:艺术家的终极关怀是人的处境

傅尔得

在访谈的几个小时中,陈界仁手里的烟几乎没有断过,一根抽完,他很自然地接着点下一根。

陈界仁的工作室在紧邻台湾大学的温州街上,这是一条了解台北的“必经之路”,它兼具着历史和现代,不仅遍布老房子,散发着台北朴素、漫不经心和闲适的城市风格,也因聚集了众多咖啡馆和小书店,而充满了尖锐、先锋和文艺气氛。

我们坐在二楼的窗户边,陈界仁打开窗户,好让烟散去。

台湾当代艺术界的一把尖刀

《新周刊》杂志曾在2012年走访台湾后,出了一期台湾专辑,其中一篇文章叫《你必须知道的101个台湾人》,便将陈界仁列入其中,并这样介绍:他是台湾当代艺术界的一把尖刀,剖开及展示残酷现实。1980年代,他开始从事摄影创作,2002年介入影像、装置及行为艺术……

“我像尖刀吗?我不太像。他们没有采访过我,可能是看过我的作品。”

面对这样的介绍,陈界仁的第一反应,是避免让“尖刀”一词,被理解为一种莽夫似的冲动,以及咄咄逼人的形象。他更愿意将其理解为“承担”:“你总有能力范围内的事情,自己要去承担该承担的事。”

对陈界仁来讲,作为一个艺术家的责任,就是作为一个人的责任。他很愿意去理解人的处境,且试图寻求解决问题的可能性。

从“日据时代”到国民党统治的“戒严时期”,再从“解严”直至今天,台湾的发展过程在陈界仁的作品中,被放到一个更大的背景中进行考量。冷战格局,经济全球化进程,美国和日本的牵制,让台湾在内部和外部两股复杂力量的拉扯下前进。

对于这个过程中的“被牺牲者”,陈界仁分外着迷,他从自身的经历以及周遭的现实出发,对被牺牲、管制、规训的群体表示深切的理解,并试图将他们所遭受的可见与不可见的部分,用影像进行呈现。

艺术家的责任:关心人的处境

作为台湾的当代艺术家,陈界仁似乎更属于世界。他参加了当今世界上绝大部分的双年展,作品也受邀在欧美等国做过个展。陈界仁所做的努力,往往让他像一个不知疲倦的对抗者;而他对抗的对象,也越来越庞大。从“戒严时期”的国民党政府,到美帝国主义,到新自由主义经济制度下的发展模式,日益庞大的对象,使他的作品似乎难以找到一个突出的着力点。

“我感兴趣的,是每个人的权利该怎么去争取。我相信,从文化艺术的角度,可以做一样的事情。”

陈界仁穿着黑色毛衣,戴着黑框眼镜,简单利落,说话诚恳。在不断地吞云吐雾中,他似乎一眼就能把世界看透,并能抓住其症结要害,把复杂的事情用一句话轻松解决。他着迷于思考,也愿意展示他的思考。同时,他有一种超出一般台湾人对权利意识的外露,他常把“如果我自己不争,没人为我争”这句话挂在嘴边。在文化艺术界,他把自己归类为“圈外人”,这并非是要摆出抗争者的姿态,他的确曾频繁地抗议过台湾的美术馆,也起诉过美术馆的馆长。因此,他也付出了十年没在美术馆做展览的代价。陈界仁的作品,往往是在事件发生之后多年,以一种缓慢的方式,用一个独特的角度,给予沉重的反思。因此,他常被认为是在关心历史,对于这种论断,他难以认同:“这些都是此刻,很多人正在面临的问题,为什么要被认为是过去?”

这就是作为老百姓的陈界仁,从老百姓的生命经验出发,理解以及关心老百姓作为人所面临的处境。

一张凌迟照片的启蒙

陈界仁艺术生涯的启蒙,源于一张他见过一次后再也没见过的照片。

那是陈界仁念小学时,在一次展览中看到“很血腥的照片,我也不知道为什么要给小朋友看这些。”

“印象中最深的,是台湾人反抗日本人入侵的义勇军,在被日本人抓起来后,身体被慢慢割开的照片,我印象中那张照片是竖幅的。受刑的那个人在笑,对我来讲,张力很大。我觉得,那不是恐怖,是比恐怖更复杂的事情。后来,我再也没有见过那张照片。”

那张再也没见过的照片,在陈界仁的艺术生涯里,起到了重要的作用。1996年,沉寂8年的陈界仁准备重返创作之路,他艺术生涯的再开始,便始于这张暴力残酷的照片。中国的凌迟照片,在欧洲非常有名。1905年一名法国士兵拍下来的凌迟照片,被作为具有浓厚异国情调的东方奇观,在欧洲作为明信片而流行一时。也是在那一年,清王朝的最后掌权者慈禧,废除了作为酷刑的凌迟。

关于这类酷刑的照片,1925年,活跃在巴黎文化界的哲学家乔治·巴塔耶(Georges Bataille)曾觉得,往往照片中活生生惨遭千刀万剐的受刑人的神情非常复杂,“我突然看到的是,神圣的狂喜与极度的恐惧看似相反,其实一致。” 巴塔耶将照片中受刑人的微笑,理解为情色、狂喜和恐惧的统一体。而陈界仁在此基础上,对受刑人近似微笑的复杂表情,做了更为详尽的扩展和延伸。

困惑的漩涡,被摄者的能动性

“一个无法逃逸的人,在被捆绑、被肢解、被拍摄、被灌食鸦片的恍惚状态下,他似乎无法采取任何行动,但微笑这个细微表情,让观者产生了巨大的困惑。”

受刑人的微笑,形成了一种令人困惑的张力,而构成了巨大的漩涡。正是这个没有答案的漩涡,召唤着陈界仁在1996年以电脑绘图的方式,藉由改写乔治·巴塔耶谈论过的一张凌迟照片,制作了《魂魄暴乱》系列。

陈界仁把搜集来的盗版书上的暴力刑罚照片扫描后,在电脑上进行补充、改写,“那并不是PS,我凭我的想象画那些人的脸孔”。

陈界仁花了两年的时间,以一个月制作一张的速度,在朋友DOS系统的“586”电脑上,完成了由10张作品组成的系列《魂魄暴乱》。画面极为残酷暴力,对于为何耗费巨大的耐心来制作这些暴力影像,陈界仁有自己的解释:“我们曾作为被摄者进入了摄影史,但是,被摄影者也有能动性。摄影是一把具有攻击性的枪,即使这样,被摄者还是可以决定你能拍到什么,他可以反过来创造一个形象。”

表现被摄者的能动性,书写被摄影者的历史,是陈界仁创作的出发点。

“在死亡过程中,他们都用微笑去回应,这里面有一种作为人的精神,也就是能动性”。

凌迟考:更深更广的挖掘

《魂魄暴乱》系列第一次个展是在香港,后来参加台北双年展时,被一个外国策展人看到后邀请参加圣保罗双年展。

作品虽然参加了一些展览,但因为卖得不好,陈界仁当时也没有经济条件继续做,以为自己的艺术生涯就这样结束了。2002年的一个下午,正在午睡的陈界仁突然接到一个电话,对方说要赞助他进行创作。那是一个基金会,因为剩下约两百万台币的年度预算要消化掉,就找到陈界仁,赞助他进行创作。人生,往往有着无法预计的转折。

借由这个赞助,陈界仁拍了他具有代表性意义的作品《凌迟考:一张历史照片的回音》。也是从这个作品开始,陈界仁把他的创作方式,由平面影像转为录像装置。

“静态摄影可以单张聚焦,但是,如果要复杂一点,它就会有局限。我在做《魂魄暴乱》的时候,电脑屏幕其实不大,但是我把图放得很大,在不断地放大、缩小中,我觉得自己就像在雾中一样,反复进入、退出这张影像。那时,我就想,如果有机会,我会拍影片。同样也有助于反过来看摄影。”

《凌迟考》是一部长度为21分04秒循环播放的三频道黑白录像,它是陈界仁对凌迟影像更具深入和广度的挖掘,除了展现被摄者的历史和能动性,陈界仁还赋予它一定的当代意义。

这个当代意义,就是一种非西方的现代化经验。这个经验,以被凌迟者被割掉胸口后的两个洞口为通道,进行展示。画面进入通道后,呈现的是被英法联军和八国联军摧毁的北京圆明园、日本731部队在哈尔滨设立的人体实验室、冷战时期台湾的政治犯监狱、跨国企业遗留在台湾的重污染地区,以及台湾产业外移后的工厂废墟。正如陈界仁在拍片之前便思考的“反过来看摄影”,他把摄影机掉转过头,从受刑者身体内部往外看,通过两个洞口所看到的,是历史上的西方摄影师,和当代的失业劳工群像。

这部影片,将时间、空间进行了压缩,展示了台湾在现代化进程中,所受到的被殖民、剥削、牺牲的“凌迟”状态。而且,他将西方世界和非西方世界,看与被看,同时进行了思考和呈现。

工厂女工,凌迟的当代意义

2003年的《加工厂》是陈界仁所展示的一种具体的当代“凌迟”状态。

“我要拍一件历史性的事情,就是‘凌迟从一个时代到另一个时代,是如何转换的。那时候因为拍《凌迟考》,刚好认识了加工厂的女工。她们其实就是在被凌迟,因为她们陷入多年来无止境的重复。”

陈界仁自己也曾有在工厂短暂打工的经验,他的大姐,就是一名名副其实的工厂女工。

“在生产线上,我每天就是锁十颗螺丝。你成为了机器的一部分,一天下来8小时,你没办法思考。当你真的成为流水线时,你就知道剥夺意味着什么。”作为生活经验的一部分,陈界仁在生产线上,深刻体验到了马克思所谓的“人的异化”。

1960年代,随着美国等发达国家将劳动力密集产业外移的策略,台湾制定了《加工出口区设置管理条例》,设立了加工出口区,开始了以出口导向为主的经济发展模式。到了1990年代,台湾的劳力密集型产业大量陆续外移至人力成本更低的地方,导致资方大量裁员、恶性关厂,劳工大量失业。陈界仁在2003年拍加工厂时,他拍的联福制衣厂的女工们,早已在1996年就遭遇了恶性关厂。

真正拍这部片子没花几天,但是准备期,陈界仁却花了一年。

“每次女工们去工厂附近做临时工,我就过去跟她们聊天,听她们讲讲小孩和苦恼,慢慢与她们变成朋友。在废弃的厂房内,从白天到黑夜,我就一直晃来晃去。你一定要成为里面的一部分,而不是被这些废墟所吸引,每一把椅子就是一个女工的生命史。我就一直去,在那过程中,没有留下真正的资料,这个过程花了10个月,我也没有剧本。”

陈界仁拍摄完成的,是一部半个小时的单频道无声彩色录像,这半个小时,呈现了这些女工的30年。在资本的自由流动下,女工们成了牺牲者。

对于全球经济发展过程中的牺牲者,陈界仁展示了他最大的“侠义”,那就是虽然事实如此,他仍幻想有另外一种解决问题的可能性,可以通过艺术创作达到。

作为启蒙根源的生命经验

陈界仁总是怀着充沛的精力,跟那些庞大的、甚或虚无的目标进行抗争。他的韧劲,源于成长过程中,受到的有形无形的启蒙。生长环境,是他启蒙的根源。

陈界仁的父亲出生于一个文盲兼杂工之家,因为战乱年代,找工作不易,跟着老师加入了国民党,之后从福建惠安到了台湾。

“老百姓的命运常常不由自主,回到他们的年代,他们也看不到局势,就是求生存。”

母亲出生在马来西亚,五岁被送到金门当童养媳,因为这一家后来去了印尼,陈界仁的母亲便留了下来,跟一个寡居的老太太住,在23岁嫁给陈界仁的父亲之前,他的母亲从7岁开始,便自己养活自己。

两岁时,陈界仁便随着家人从台湾的桃园搬到位于今天台北县的景美溪,他家住的忠孝新村,是当地的三个眷村之一。

“台湾在亚热带地区,我们的裤子都是面粉袋,或者是用碎布缝的,整天打着赤脚晃来晃去,也没有玩具、零食。”

有一天,一条泥泞的小路突然变成了干净的柏油马路,陈界仁顺着那条路走过去,“我们打着赤脚,大约走了半个小时,走到一个地方,像别墅区,约几百户。进去晃时,碰到一些里面的小孩,他们是穿得很干净的“高级人”,并觉得我们很脏乱。隐隐约约,阶级的感觉就跑出来了。”

那是第一次,陈界仁借由他者,看到了自己的位置。陈界仁开始认真看书,也源于他在上学期间感受到“被剥夺”。或许,是他一向以来的质疑和不顺从,开启了他求索于书海的生涯。

当时,念高职美工科的陈界仁,正值十六七岁。“学水墨,要从皴法等笔法开始,我就跟老师说,我就没见过一片叶子长得跟《芥子园画谱》一样,难道不能够直接画吗?”陈界仁按照自己的逻辑和想法,画了他家门口的监狱,被老师认为思想灰色,不准他展览。

这让陈界仁第一次感受到被剥夺,这些不服,让陈界仁逃到图书馆里,寻找答案。那几年,陈界仁泡在台湾的大小图书馆里,翻看了很多书籍,包括台湾当时正进行乡土文学论战,这些论战打开了他的思辨思维,锻炼了他的逻辑,让他开始对社会有了自己的见解和想法。在1983年,23岁的陈界仁在台北西门町,找了一帮朋友,冒着被抓的危险,做了一场约20分钟的行为艺术《机能丧失3号》。“我们把自己扮成囚犯的样子,表演完就逃走,当时有照片纪录,20年后才真正展示出来。”

在那个政治敏感时期,陈界仁编造了一个理由和假证件,给了当场盘问他们的警察,居然就那样顺利逃走了。“你可能不会改变时代,但改变了自己。”

创作脉络,源自一张地图

改变了自己的陈界仁,在台湾1987年“解严”后,却面临创作生涯的崩塌。他所反对的体制忽然不见了,没有了敌人,他陷入了迷茫。

闲置8年后,当他再一次回到小时候住的地方,这个以前他一直想要逃离的地方,帮他逐渐理清了脉络,找到了创作的方向。

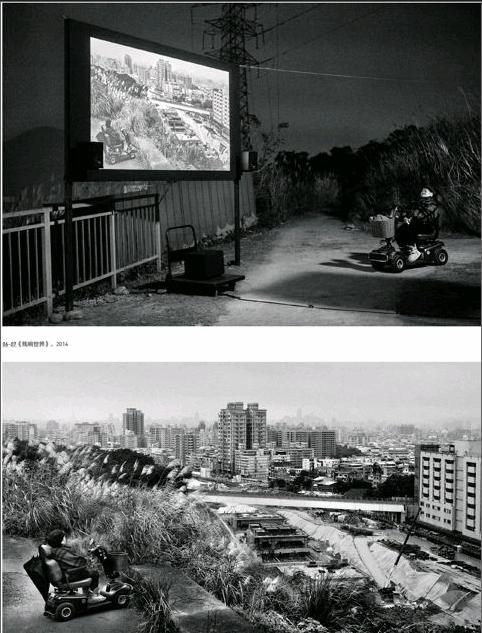

“我每次演讲,都会从我家地图开始讲起,那是一个多重叠影的世界,是我一切的根源和起点。”

这张陈界仁老家的俯瞰图,是他在Google地图上抓取的。仔细看看,便发现这小小的地图上,竟如此浓缩着台湾近半个世纪以来的种种时代元素。地图上有原来的监狱、生产轻兵器的兵工厂,1960年代到1980年代末作为世界劳力密集型加工厂的厂区,都市原住民居住的违章建筑区,还有陈界仁所住的眷村。

这个约十分钟便可以走完的地方,反应了台湾在近半个世纪以来,内外局势的沿革,以及求生与发展。而陈界仁看到的,是这背后刺激他重新创作的有血有肉的故事。我的确很难理解,一个人在青春期停滞下8年时间,去理清思路。这对一个曾经如此有雄心试图参与改变社会的人来讲,绝不能被轻描淡写而一笔带过。我无从想象,那8年中,大多在半夜出现在台北街头闲晃的陈界仁,都透过他手里的烟,燃烧了什么。

但至少,这耐得住任何躁动的8年,积蓄了他后来创作的巨大力量,让他在一轮又一轮的创作中,以一个不知疲倦的抗争者的姿态出现。透过影像创作,他为生命经历中所触及到的那些各类被牺牲者,不知妥协地进行着抗争。

“大部分情况下,我不谈影像,因为那样,我们总是会漏掉人的维度。”

对陈界仁来讲,影像是一个关键的媒介,但他的世界不只是这样。说到底,人的处境,才是他的终极关怀。