因为瘟疫所以孤独,因为孤独所以相爱

关山远

埃博拉病毒让全世界毛骨悚然。在恐怖电影、灾难电影和科幻电影中出现的场景,其实离我们并不远。

迄今为止,世界上还有很多病毒是人类无法战胜的,人类对许多种肉眼无法看见的病毒束手无策。这是很好的关于天地自然的隐喻:隐形的致命威胁把人类打回原形,告诉人类对世界要有敬畏,对大自然要有爱心,唯有如此,才能在这种无法抵御的恐惧中,保持人的尊严。

当瘟疫横扫世界时,《悲怆》响起

1893年11月6日,伟大的俄罗斯作曲家柴可夫斯基死于彼得堡,当时正是他的第六交响曲即《悲怆》首演后的第9天。据官方记载,1893年11月2日,柴可夫斯基喝了一杯生水,从此一病不起,几天后去世。根据彼得堡最优秀医生中的两位佼佼者——勃廷逊兄弟的诊断,柴可夫斯基死于霍乱。在此50年前,柴可夫斯基14岁时,他的母亲也死于霍乱。确实悲怆。

今天,中国人对霍乱并不陌生,日军侵华期间散播过霍乱病菌,加西亚·马尔克斯的名著《霍乱时期的爱情》,更是被视为爱情小说的经典而广为传播,至今仍为文艺青年所喜爱。《霍乱时期的爱情》是加西亚·马尔克斯在获得诺贝尔文学奖之后出版的第一部小说,也被他认为是自己写得最好的一部小说。小说以19世纪中叶以后霍乱肆虐的加勒比海地区为背景——可以看出,虽然那时世界远不像今日“地球村”这般联系紧密,但疫情却能穿越空间,让炎热的加勒比海岸尸横遍野,同时又在遥远的俄罗斯夺走伟大作曲家的生命。

霍乱如此恐怖,以至于一度被译为“虎烈拉”,形象地传递了蕴含在这3个字之中的惧怕。但在历史上,霍乱远不是杀伤力最强的病毒。

700年前,黑死病在整个欧洲蔓延,这是欧洲历史上最为恐怖的瘟疫。可怕的黑死病其实就是鼠疫,据后代学者统计,它让当时的欧洲损失了1/3的人口,连历史上著名的英法“百年战争”,也因为这场瘟疫而中断过一段时间。欧洲文学史上最重要的人物之一、意大利文艺复兴时期人文主义的先驱薄伽丘,在1348年至1353年写成的《十日谈》,就是关于瘟疫题材的巨著,引言里就谈到了佛罗伦萨严重的疫情。他描写了病人怎样突然跌倒在大街上死去,或者冷冷清清地在自己的家中咽气,直到死者的尸体发出了腐烂的臭味,邻居们才知道隔壁所发生的事情。旅行者们见到的是荒芜的田园无人耕耘,洞开的酒窖无人问津,无主的奶牛在大街上闲逛,当地的居民却无影无踪。

这俨然就是今天恐怖片中出现的场景。

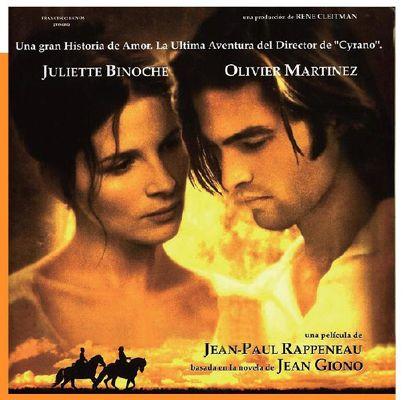

《屋顶上的骑兵》,疫情与爱情

很多文艺作品都表现过病毒给人类带来的杀戮与恐慌,帮助人类从另一个记忆层面中,凝固大难来临之际的众生相:崩溃与拯救,疯狂与理智,冰冷与温暖。

史载,当黑死病席卷欧洲时,恐惧的人们为了逃避死亡,尝试了各种方法:他们祈求上帝、吃精细的肉食、饮用好酒……医生们企图治愈或者缓和这种令人恐惧的症状,他们用尽各种药物,也尝试各种治疗手段,从通便剂、催吐剂到放血疗法、烟熏房间、烧灼淋巴肿块,或者把干蛤蟆放在身上,甚至用尿洗澡,但是死亡还是不断降临人间。一些深受宗教束缚的人认为是人类的堕落引来神明的惩罚,他们穿过欧洲的大小城镇游行,用镶有铁尖的鞭子彼此鞭打,口里还哼唱着“我最有罪……”。只有少数头脑清醒的人意识到传染源可能是动物,于是他们把仇恨的目光集中到猫、狗等家畜身上。他们杀死所有的家畜,大街上满是猫狗腐败的死尸,腐臭的气味让人窒息,不时有一只慌乱的家猫从死尸上跳过,身后一群用布裹着口鼻的人正提着木棍穷追不舍。没有人会怜悯这些弱小的生灵,因为它们被当作瘟疫的传播者。

法国著名导演让·保罗·哈本诺执导过一部电影《屋顶上的骑兵》,由法国作家吉欧诺的同名小说改编而成,我曾向朋友们广泛推荐这部电影,理由是:这是一部让人想恋爱的电影。

《屋顶上的骑兵》讲的是1832年意大利革命青年安杰罗在法国南部普罗旺斯逃亡的故事。当时瘟疫正在普罗旺斯蔓延开来,濒临死亡的人们在挣扎、呼号,很多村庄已人迹灭绝,黑鸦、饿狗在农舍里进进出出,在面目狰狞的尸体上撕扯着,随处可以嗅到死亡的气息。受瘟疫折磨而失去理智的当地居民追杀所有的陌生人,安杰罗与追杀他的人也陷入了当地居民的围捕,这个帅哥不得不在屋顶上栖身,与一只无家可归的猫为伴。然后女主角出现了——浑身湿透的骑士从屋顶上掉进一间阁楼里时看到了她,她身着极为古典繁复的白色长裙,一手托着一个烛台,在烛光的映衬下美丽非凡。

她要去寻找自己的丈夫,他坚持一路护送。在逃亡的过程中,他们联手冲破士兵的路障,骑着马在平原上飞奔的镜头堪称经典:万里碧空下,草地青青,原野莽莽,普罗旺斯特有的橡树、迎风绽放的薰衣草、历史悠久的古堡……如果不是在瘟疫的死亡威胁中,这真是一场浪漫之旅,但正是在死亡如影随形的背景下,才更见浪漫,刻骨铭心。

骑士护送着美女狂奔,互相克服怯懦,冲破绝望。在他们冲破包围圈到达安全之地时,女主角宝琳娜染上瘟疫,命悬一线。安杰罗几近疯狂地挽救她的生命,解开染病的女主角的衣衫,用葡萄酒和草药涂抹她的全身,然后用双手用力搓揉。在酒精与爱情的力量下,她奇迹般康复了。在电影的最后,他把她送到了她丈夫的身边,从此天各一方,似乎这段热烈而又克制的爱情从未发生。但这正是最动人之处,像一个绮丽温柔的梦,让人不愿醒来。

经历过生死考验的爱情可谓弥足珍贵。在《霍乱时期的爱情》中,加西亚·马尔克斯甚至赋予霍乱一种象征意味——爱情。因为霍乱能致人死命,也能让人懂得生之珍贵,激发出更加顽强的生命力。马尔克斯用令人恐惧的霍乱影射爱情,似乎告知人们:爱情虽然很甜美,但它折磨起人来,会让人生不如死。但是,不经过这样的生死考验,又如何得到真正的爱情?

天地苍茫,人如刍狗,但人照样有尊严

在医学不发达、物质生活水平低下的年代,欧洲城镇并非如后人想象般充满古典浪漫之美,城内垃圾成堆,污水横流,人们也没有养成好的卫生习惯,更别说早晚刷牙了。今日之巴黎是游客青睐之地,但在中世纪远非如此,有一部叫《香水》的电影,说的是18世纪的巴黎,脏、乱、差,恶臭之味弥漫全城。

但是在今天,科技如此发达,人们对宏观与微观世界的认识已相当深刻,却仍然不能战胜病毒。事实上,当今世人并无安全感,科技越发达,他们越担心技术、资本、野心与疯狂的念头组合出致命的病毒。这方面的电影很多,比如《生化危机》《12只猴子》《恐怖地带》《惊变28天》……实验室与实验动物在冰冷的金属与苍白的色调中,透着诡异与危险,让看电影的人们忧心忡忡。人们更担心某种看似已经消亡的病毒在地球上某个隐秘之处蛰伏着,因某个机缘被释放出来,无情地吞噬已经失去对这种病毒的免疫力的人类……香港作家倪匡在卫斯理系列小说中写过这样的故事:科技发达的外星人想侵略地球,结果诡计多端的地球人偷偷放了一只老鼠在外星人的太空船中,然后这只老鼠被带回外星人的星球,然后,就没有然后了。老鼠给外星人的世界带去了类似欧洲中世纪的“黑死病”,而在洁净的环境中无忧无虑成长的外星人,哪里有这玩意儿的抗体?外星人口大量消亡,自然无力再侵略地球了。

事实上,病毒与科技一直在演绎着“道高一尺,魔高一丈”的博弈。例如埃博拉病毒,尽管医学家们绞尽脑汁进行了多次探索,但埃博拉病毒的真实身份至今仍为不解之谜。没有人知道埃博拉病毒在每次大爆发后潜伏在何处,也没有人知道每一次埃博拉疫情大规模爆发时,第一个受害者是从哪里感染到这种病毒的。埃博拉病毒是人类有史以来所知道的最可怕的病毒之一,病人一旦感染这种病毒,没有疫苗注射,也没有其他治疗方法,实际上几近被判了死刑。用一名医生的话来说:“感染上埃博拉病毒的人,会在你面前‘融化掉……”

在人类自以为能够把握命运时,其实恶魔在暗中狞笑,但总有恶魔无法打败的人类尊严。上映于1976年的电影《卡桑德拉大桥》,至今仍为经典:在可怕的肺鼠疫菌与比肺鼠疫菌更可怕的政治阴谋编织的死亡之网下,列车上的人们团结起来,彼此拯救,男主角张伯伦和他的前妻在患难中生死与共,最终破镜重圆,意味深长。

在《霍乱时期的爱情》中,船长升起一面代表霍乱流行的黄旗,掩护两个已经步入老年的情侣,在船舱中沉溺于他们的情爱,他们最终以爱情来结束自己的人生。马尔克斯笔下写尽了孤独,因为孤独,所以相爱;因为瘟疫,人们更感孤独,更需要相爱。《霍乱时期的爱情》曾被译为《爱在瘟疫蔓延时》,这远远比不上《屋顶上的骑兵》的另一个译名:《爱在天地苍茫时》。

天地苍茫,人如刍狗,但人照样有尊严。