谢英俊:建筑之外的人文关怀

孙歌

超越建筑的关怀

谢英俊是台湾的建筑师。不过,作为建筑师,他却有着一些“多余的”东西。正是这些多余的东西,使得做思想史研究的我与作为建筑师的他之间,有了对话的可能。

几年之前,因为在台湾客座讲课,我逗留的时间比较长,于是也有了机会到台湾南部的山里,参加位于高雄深山中布农族“新村”的落成典礼。前一年的大风灾导致了洪水,严重毁坏了这个部落对外的交通,以及部分屋舍。由于当局偏狭的保育观念,整个部落被划为危险特定区,并规定不得重建且必须搬迁。这个建在山腰上的“新村”,就是为不愿搬迁、想继续守望家园的村民盖起的紧急避难屋,这些住宅的设计师,是谢英俊。

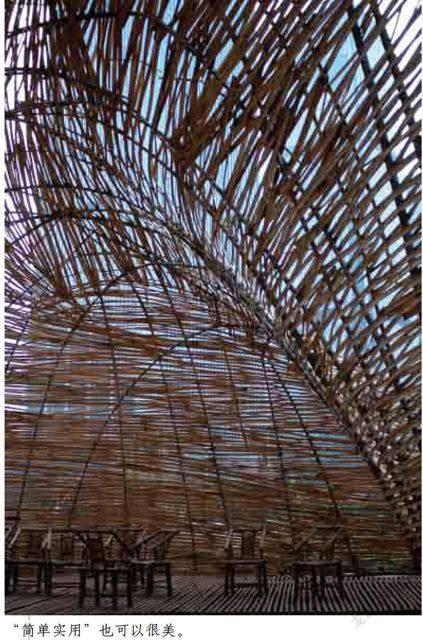

谢英俊的建筑有一定的基本模式。他把它称作“原型”。这个原型,是以轻量型钢组合而成的房屋构架,构架之间围上钢网,再填入当地方便取得的材料,如土、石、废砖、或从旧房拆下的水泥砌块,之后封上木板或竹,或粉上水泥、瓷砖便构成了墙体。于是,简单实用的临时住房,就挺立起来了。这种墙体做法,使得建筑有冬暖夏凉的功能,且就地取材,成本低廉;轻量型钢易于组装也易于搬运。谢英俊化解了建筑的复杂工艺,以简洁的方式建构起他特有的建筑艺术。其实,这些临时住宅只要再进行一些细节的加工,就可以成为永久住宅。

布农族村落的紧急避难屋,坐落在部落里的高地平台上,这个高地平台曾是他们的旧聚落,日本殖民政府据台后,为了方便统治、管理这群剽悍的民族,将他们迫迁到如今被划为危险特定区的所在,而这个高地平台遂成为布农族人种植的果园。农田和果园围绕着建筑群,几条山路通向大山的深处。整齐排列的“谢氏建筑”旁边的空地上,落成典礼热闹非常。政府的官僚、当地的部落首领、救灾重建的志愿者代表,他们在显眼的位置上落座;村民与外来祝贺的客人们坐满了空地上随意摆放的椅子,还有人干脆坐在石头或者地上。当地政府官员致词、部落首领致谢、布农族特有的仪式、布农族语言进行的基督教祷告……而庆祝仪式的高潮,则是布农族特有的“八部和音”:身穿传统服装的布农族男性,围成一个半圆,以清冽高亢的乐音发出天籁之声。据说这种美妙的仪式是族人狩猎前的祈祷、谢恩与祝福,那是布农族与大自然之间在狩猎时达成的默契。不过,听说现在布农族已经很少狩猎了,进入“现代社会”之后,他们多数从事农耕或者其他行业,所以,只有这个传统的仪式,还依稀透露着他们骁勇的过去。

我环顾四周,在热闹的人群里并没有发现谢英俊的身影。向人问起才知道,他现在正在大陆设计他的另一个村落建筑,来不及赶回来。

庆典热热闹闹地进行着。我偷空进到尚且空空荡荡的新居中去参观。作为临时建筑,这些房子远比我的常识中所想象的“防震棚”坚固得多,以麻包装土填入钢网包夹固定的墙体很厚实,只是靠近门窗之处略有缝隙,显示着它的“临时性”;以轻量型钢构成的梯子在室内通向二楼隔层,把有限的空间最大限度地利用起来。屋内安装了自来水龙头,生态厕所修在外面,是公用的。谢氏的生态厕所很有名,它以土灰等物代替水冲,不仅清洁环保,而且有利于堆肥的加工,在大陆也很受欢迎。

庆典的最后一个环节,就是宴会。没有任何贡献的我,仅仅是个旁观者,却也受到了村民亲切的招待。村民们架起篝火,把一整头猪放在上面烤,并且在长长的条桌上摆开了各种各样的吃食。有些是我从未见过的布农族特有的食物,有些则显然是从饭店里订购的菜肴。客人们排起队,各自拿着餐盘取用美食,村里人却忙着招待客人,并不立刻加入食客的行列。一群年轻的布农族女孩子,穿着节日盛装跳起了民族舞蹈,让客人们在大饱口福的同时还大饱了眼福。

我也被热情的村民一视同仁地招待,并且受之有愧地听到很多感谢之辞。一位中年妇女一边往我的盘子里堆满食物,一边对我说:“多亏了你们的舆论宣传,我们的处境才被社会所了解,太谢谢啦!这样一来,村子总算是保住啦!”

我突然意识到,这片小小的临时村落的落成,对于村民来说,决不仅仅是得到了住处那么简单。我立刻向旁边的志愿者请教,总算搞清了状况。前一年台湾发生了风灾之后,政府以他们原本的村庄太危险为理由,要废除这个村子,强制性地把村民搬迁到平原地区去。搬迁地地处城市边缘,某宗教团体在那里建起了“博爱住宅”。博爱住宅是永久性住宅,修建得整齐划一。只是,这些住宅也染上了宗教色彩,住进去的人必须服从相应规定,禁止吸烟喝酒,原住民原有的生活样式受到了很大的限制;不仅如此,入住博爱住宅的原住民必须放弃他们原本在山区的家屋、果园、耕地,甚且失去了原来在山里的生活手段,除了进城去打工之外别无他法。搬还是不搬?村庄因此而分裂为两个部分。接受这些条件的村民搬走了,而剩下的人决定留在村里,希望能继续守望家园,延续山林的生活方式。可是,留下来的人面对一个棘手的问题,他们需要自己解决居住的困境,以及台风再度来临时,紧急避难的问题。因为当局将他们的部落划为危险特定区,在那里坚守不被允许;由于迫迁措施引发社会议论,当局遂改变策略,切断生活设施所需的水电,任留守居民自生自灭,希望能把留在部落的居民逼下平地的“博爱住宅”。原来未被损毁的家屋,居民还能设法继续在那里生活,但是,当台风来临时,考量人身安全,必须要有紧急避难的回旋空间。

这个回旋的地方,就是谢英俊设计和施工的临时住宅。所谓临时住宅,指的是村民们在高地平台从事农业生产时的临时住处,也是发生风灾和水灾时的避难场所。原来的屋舍,在雨季可以暂时撤离,在其他季节仍然是村民的家。我开始理解为什么这些临时住宅会留下一些“临时性”的痕迹,而没有修成永久住宅的样子——谢英俊在细心地体贴村民的欲望,为他们原有的家屋留下余地。

在城市化不断扩张的过程中,布农族传统的狩猎条件以及传统生活方式在进入现代社会之后被剥夺,他们只能从事农耕生产或出外打工。但是仅仅依靠农耕,很难过上好日子,他们只好在原聚落附近的公路旁搭起饭馆和小店,做起了司机们的生意。正因为如此,他们不能放弃原村落,那是他们不改变自己民族的风俗习惯依然还能维持生活的重要条件,所以,他们需要在高处平台修建临时住宅确保在紧急状况下避难以保安全。

谢英俊的建筑,由此为原住民提供了与政府交涉的筹码,而不仅是方便生活的条件。我第一次认识到,原来建筑还有这么深刻的介入社会的功能!

偏离现代化主流的建筑风格

谢英俊在台湾的工程,主要是以原住民为对象的。最近这些年,由于地震与风灾以及洪水的频发,以山地为居住地的原住民受到的损害最大。谢英俊的团队,随着灾害发生后的灾后重建,在岛内不断移动着他们的工作室。我逗留台湾的那段时间,他们刚把工作室从台湾中部搬到了南部,他们以给布农族村民建设的临时住房的样式,也为自己搭建了临时工厂。我刚好有个机会,造访了他们设在南部的工作室。在一个宽阔的大院子里,他们使用轻量型钢管和紧急避难专用帐篷帆布,搭起了自己的设计室和办公室。帆布里的设备虽然简单,却具有充分的功能。这也是一座两层的建筑,宽敞的一楼是设计师们的工作间,简易的条形木桌上放置着电脑,堆满了资料,几位年轻的设计师正在忙碌着;顺着轻量型钢搭就的扶梯爬到二层隔板之上,我发现这一层是他们的寝室,若干个野外露营的帐篷就在板棚上一字排开。比起布农族的临时住房,这里的临时性更为明显,相当于窗户的地方贴着塑料纸,在楼下入口处,一块随时撩起放下的厚布帘就算是门了。台湾南部气候温暖,这种设计当然很实际;尽管我知道这不过是个临时的落脚处,但是对于谢英俊与他团队的工作状态,我仍然感到震撼。

院子里几个老人在忙。我以为这是看门人或者是附近的居民,但是谢英俊告诉我,这是他的施工人员。后日,我与谢英俊夫妇熟络起来,才从他们那里得知,原来谢式建筑的特点在于,他设计的轻钢屋架在总体的尺寸上有着严格的要求,但是在具体的组装上却很灵活,留有充分的“误差”余地。所以,设计师负责房屋整体结构的完成度,而局部的工作,却可以由那些并非专业的老人、妇女来完成。

参观过台湾南部的谢英俊团队工作坊,我回到北部的新竹。过了些日子,谢英俊夫妇路过新竹,邀我共进晚餐,我们才有了深入交谈的机会。

年轻时我曾经在“文革”期间到东北农村插队。当时,我们这些知青住的就是农民用土坯盖起来的房子。那时,农民都是自己就地取材打土坯,而栋梁用的木材则需要花钱去买。那时没有专业盖房子的建筑队,村里人总是互助盖房的。这种方式,今天除了贫困的农村之外,似乎越来越少了。今天,在富裕的农村,跟城市里一样,也是请来专门的施工队,按照市场的方式支付费用,盖起钢筋水泥的新房。材料变了,方式变了,土坯房越来越少了。农村,只要有条件,就都努力地现代化了。

谢英俊显然从现代化的主流里偏离了出来。他一直执著于简单、实用、住起来舒服的盖房方式。他设计的房子在施工时,只有精密部分交给专业建筑师完成,其他部分都交给非专业者,如屋主,或村里的大伯大妈。通常,他鼓励住房人自己来盖房子。这样盖房,成本低廉,安全性也高,遇到地震等灾害的时候,比起砖混、水泥预制板、钢筋水泥的建筑来,对人身安全的威胁也更小。台湾以原住民为主的山地居民,因为经济条件关系接受了他的这种建筑形式,大陆的很多地方也对他的建筑表示了兴趣。四川大地震之后,谢英俊的团队在灾区从事震后重建,作出了很大的贡献。

不过,要说谢英俊的建筑与我在东北农村经历过的土坯房是同类,却也不正确。他的建筑明显是“现代化”的。可以说,为了解决精密的设计与非专业者的操作之间的矛盾,谢英俊付出了艰苦的努力。他苦心钻研的结果,在整体的精密度与局部的自由度之间找到了协调的可能。例如,轻量型钢之间的接合孔位是精密规定的,没有这个精密度,房子无法保持结构力;但是,建筑墙体以及空间的调整更动与扩增,他对此却是宽容的。而接合钢架的零料件可在市场上轻易取得,墙体的材料更是具有弹性,无论是土、石、木、竹、废砖旧料,皆能与轻钢屋架相结合。谢英俊的设计,就是为了让这些充满了个性差异的产品能够组合成一个精密的有机体,他花费了比大工厂流水线的制造更缜密的心思。当然,为了保持这种调合,尽可能地减少建筑的“细部”是非常必要的。谢英俊对于细部的苛求是相当现代的感觉,不过,由于他尽可能地减少不必要的细部,这形成了他特殊的审美观。

谢英俊团队的工人们,在台湾南部的工厂里对轻量型钢进行加工。他们并不是训练有素的专业工人,而是找不到工作的失业者们。在这个工厂里,也有好多老人在工作。由于谢氏建筑的特点,他们都能生产出合格的产品。闲暇之时,这些工人们会种菜养鸡养猪,改善工厂的生活。走进那个宽阔的院子,如同走进一个大家庭;当然,运作这样的团队,需要某些与当今建筑行业通行的市场原理不一样的要素。

“为人民的建筑未必是人民所需的建筑”

有趣的是,谢英俊的建筑常常被视为后现代作品。这是因为,他在为农民设计实用建筑的同时,也喜欢制作一些复杂的具有艺术造型特征的建筑物,并且利用诸如竹、木、泥土、石……等等地球上最不起眼的材料,让它们并不华丽地转身,呈现出新的面貌。或许这些建筑设计所具有的脱离常规的奇思妙想,最为接近后现代艺术的精神,所以能够引起建筑界摩登部分的共鸣;但是我总觉得,追求后现代艺术的效果并非是谢英俊的本意。他不过是在基层劳动者朴素的生活与劳动状态中,探索着建筑的未来可能性而已。

2011年,日本的大地震与海啸,以及随之而来的福岛核电站的核泄漏事故,为这个年头抹上了一缕暗色。三月份还没有结束的时候,北京开幕了谢英俊建筑展。开展的那一天,以谢氏建筑为中心,在展览会现场举行了一个论坛,主题为“人民的建筑”。展览会和论坛的主办方是美国一所大学的文化研究中心驻北京办事处,参与论坛的,并不全都是建筑行业的专家,也有我这样的门外汉。

展览地点在市中心开始向艺术区发展的方家胡同内。大院子里有好几栋原本普通的房子,被艺术家们一点染,挂上招牌写上字,画上几笔色彩,就化腐朽为神奇地变身为另外一种去处了。谢英俊作品在一个不算大的空间里展出,比起他台湾南部的工作室来,显得局促得多;不过那是个非常后现代的展厅,所有的布置都逸出常规,配合着谢英俊多年在各地的建筑作品的照片,倒是相得益彰。院子中心支起一个来自西藏的帐篷,它用牦牛毛编织而成,里面陈设着谢英俊团队在援藏过程中从藏民那里吸取的建筑灵感——藏式的火炉、皮毯、挂壁,让这个远离雪山的小小空间充满了异域风情,引得参观的人群在帐篷前排起长队,等着轮流进去一饱眼福。

论坛设在展厅的中心,被层层照片展板隔出一个空间,可以放投影,可以让嘉宾与听众创造出对话的氛围。记得那天来了很多听众,以至于后来不得已需要加椅子。时尚而潇洒的会场,被时尚而潇洒的人群填满。在北京,以人民之名进行的活动,总会引来人民之中特定的一群人,这次当然也不例外,看上去都是年轻时尚的小知识分子。

论坛结束之后,是一个简朴的酒会,人们逡巡在展板之间,热闹非凡。置身于其间,我前所未有地强烈感受到了历史与艺术的辩证法:在人工的极限之处,自然会以最不加粉饰的方式再现,在现代技术繁复的终极之点,原始的朴素与简单会卷土重来。只是,这时的自然与原始,绝非是简单“复归”的自然与原始,它已经内在地包含了人的反思,体现着人类在极度膨胀之后重建人与自然关系的努力——至少在一部分探索者那里,对自然的复归是摆脱人类自恋的最好途径。

谢英俊在会场上被粉丝们团团围住,不断应邀签名。我在一边观察,总觉得他的表情并不陶醉,反倒显得有些寂寞。恐怕他以自己的作品所践行的理念,绝非是以粉丝们的“追捧”作为目标的,而且,他也未必以后现代艺术的审美观来操纵自己的实践感觉。然而,谢英俊面对的真正难题并不在这里。我耳边还回响着刚才在论坛上他的发言:“为人民的建筑未必是人民所需求的建筑,这是我必须面对的问题。”

是啊,在现代化过程中,都市里的有钱人需求着泥土气息的“自然”,而生活在自然状态村庄里的乡亲则向往着钢筋水泥的都市生活。简朴自然的生活样式,对“人民”来说,或许仅仅是不得已而为之的选择,而对于那些厌足了现代化生活的人群,简朴或许也会被转化为一种奢侈。谢英俊的建筑,显然并没有满足于在这样的现实中寻找自己的定位,它立足于对悄悄蔓延的现代病的思考:现代病缠身的人们,或许并不知道在拯救食不果腹的非洲灾民以外,自己也需要被拯救——当一切都被消费之时,这个后现代意识形态所无法拯救的社会生活本身,才是病入膏肓的根源。

在福岛核污染的阴影中,谢英俊促使我思考“人民”的需求。他并不否定从未过上富裕生活的“人民”憧憬现代化生活方式的欲望,不否定他们对于现代化的复杂感情。他只是在积累着他取自人民、服务人民,却未必会让人民满意的建筑样式。或许,在不久的将来,站在历史拐点上的人类不得不反省消费社会病理的时候,谢英俊的积累会显示出它的意义。

(本文有幸得到谢英俊的夫人兼同事郑空空女士指正,其中很多不准确之处经由她亲笔修改,特此致谢)

(作者单位:中国社会科学院文学研究所)