西方国际冲突研究评析

赵炜

西方国际冲突研究评析

赵炜

20世纪下半叶处于美苏两极体系主导世界的冷战大背景下,国际冲突作为国际关系理论研究及国家对外实践所关注的核心概念之一,在研究主体、研究方法、研究范式及理论与实践互动等方面获得了重大突破。冷战后,国际冲突研究为了呼应国际体系的复杂转型过程,应对国际冲突形势的新情况,也呈现多层次、多领域、多学科的发展势头。国际冲突研究本身并没有成熟的或成体系的理论框架,主要包含在西方各主要国际关系理论流派的框架内,国际冲突的研究也随着现实主义、新自由制度主义、建构主义和国际政治心理学等主要理论流派在基本观点、方法、范式上的变化而不断演进。国际冲突的核心主题从主要集中于权力、制度、文化等内容,到对个人心理安全的重视、对个人情绪及情感的关注、对个人或群体基于精神本源动力的合作与冲突行为的反思。在方法论上,则从宏观和结构主义的整体视角来看待国际冲突,转变为强调微观心理层面的因素来理解国际冲突。在认识论方面,则从理性主义扩展到认知心理学、再到实证主义。

国际冲突理论;现实主义;新自由主义;建构主义;国际政治心理学

20世纪意识形态的重大分歧主导了国际冲突,美苏两极体系崩溃后,涉及到大国之间直接的军事与政治对抗大为减少,但地区性的地缘冲突、宗教与民族认同对抗引发的持续性冲突事件却急剧增加。国际冲突的关注点在对象方面逐渐向区域性国家和其他非国家行为体倾斜,而在议题方面则转向文化、环境、移民和恐怖主义等,从传统的强调军事、经济冲突到关注文明、心理等方面的冲突。冷战后的西方国际冲突研究包含两大趋势:一是以军事-经济为主要内容的新 “传统主义”;二是将冲突概念进行扩展和深化的各种非传统视角,诸如建构主义、后结构主义、女性主义、后殖民主义和哥本哈根学派等。后者的研究视角挑战了传统的军事和国家中心主义,但它们在所指涉对象的深化方面、在研究领域的扩展方面以及在对冲突的理解方面都较传统学派有大的超越。这种超越在冲突分析的层次方面表现为,突破了国家作为冲突主体的单一化研究,而扩展到地区、地方与个体等层次,将国家和非国家行为体在冲突中的角色和作用进行划分;在冲突的领域方面则超越政治、意识形态与军事领域来考虑新的冲突议题,如气候博弈、移民、恐怖主义、多元主义和经济全球化所导致的相互依赖等。

在介绍和评价西方主要的国际冲突理论之前,笔者对国际冲突的概念和内涵进行了一些有益的探讨,这种探讨的价值在于国际冲突内涵的不断扩展与丰富,在某种程度上正是国际关系各学派对国际冲突研究不同视角的一种融合与交锋。

一、国际冲突概念评析

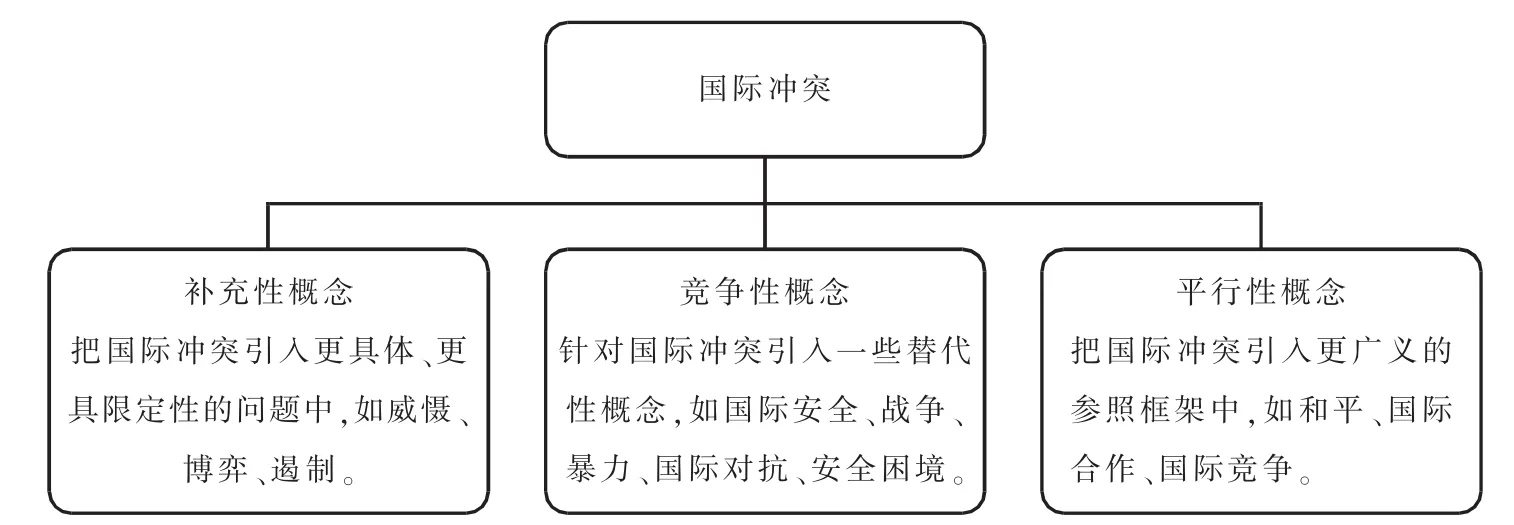

为了更好的解释国际冲突的概念,引入三组和国际冲突相关联的概念。首先是对国际冲突理解的补充性概念,即必须将国际冲突引入更加具体和更加具有限定性的问题之中,例如威慑、遏制与博弈等;其次,必须考虑和国际冲突概念具有平行性的概念,如源自冷战时期和平研究的 “和平”,国际合作与国际竞争等;第三,必须参考和国际冲突概念存在替代性的竞争性概念,如国际安全、战争与暴力、国际对抗与安全困境等。三组关联概念以及它们与国际冲突概念的关系参见图1。下面将就三组关联概念中的其中几个主要概念与国际冲突的关系进行探讨。

(一)国际冲突与威慑

威慑这一概念与理论对国际冲突的研究非常重要,是国际冲突生成的一个重要限制性背景。在西方出版的国际关系专业教科书中,一般将威慑定义为通过维持庞大军事力量和武器库以阻止任何潜在侵略者采取入侵行动的一种政策,采取该政策的国家承诺对侵略国进行惩罚。威慑理论在美苏冷战期间获得极大发展,该理论的提出与实践正是为应对大国冲突频繁发生的现实,以期通过借助于直接军事力量打击之外的手段来消除国际冲突,以维护国际体系的现状与稳定,防止危机升级为战争或使用核武器。

图1 :国际冲突与之关联的概念

罗伯特·杰维斯认为,威慑理论 “也许是美国国际关系研究中最有影响的一种理论”,这或许是因为大多数美国学者接受现实主义理论,因此他们更容易认可威慑理论。①Robert Jervis,“Deterrence Theory Revisited,”World Politics,Vol.31,No.4,1979,p.289.威慑理论中涉及到其与国际冲突之间关系的核心命题包括:第一,核武器的主要目的是防止大国之间发生大规模战争;第二,核威慑无法防止其他各种形式的冲突,如某些地区发生的小规模战争和游击队叛乱、内战、地区国际战争、种族灭绝,等等。核大国在这些地区没有生死攸关的利益,其核威慑也缺乏可信性和实用性。②[美]詹姆斯·多尔蒂、小罗伯特·普法尔茨格拉夫:《争论中的国际关系理论(第五版》,阎学通等译,北京:世界知识出版社2002年版,第379-382页。

当前,面对冷战后的复杂国际冲突形势,冷战时期由美苏两个超级大国主导的两极体系间的威慑关系已经被多个国家之间的关系所取代,甚至逐渐有被非国家行为体之间的关系所取代的可能。这些失败国家、反体系国家和非国家行为体将拥有或想方设法拥有核武器或其他大规模杀伤性武器 (生物和化学武器)。如果将来的情况不能满足冷战时期威慑成功的条件,那么作为稳定基础的威慑,其可靠性就会降低。在新的国际体系结构形成过程中,有些国家走向分裂或瓦解,种族和宗教冲突不断,宗教原教旨主义兴起,有些边缘化国家和非国家行为体有可能获得大规模杀伤性武器,这一切都对威慑提出了巨大和复杂的挑战。如果未来的国际体系中出现大量国家和非国家行为体,那么威慑的必要条件将会变得更加复杂,威慑失败的可能性也将会增加,国际冲突形势也将更加严峻。

而威慑战略的失败,除了通过直接的战争手段来弥补外,似乎很难有其它选择。因此,在当前形势下,在互动双方都具备威慑能力或威慑潜力的条件下,任何单方面威慑能力相对优势的增强,都必然引发另一方的强烈回应,回应的结果是相互威慑能力的再一次平衡,而这又必然刺激到已取得相对优势的一方,于是双方开展持续不断的威慑能力竞争,直到这种非对称的威慑与反威慑的行为互动模式被打破。而打破的结果,从目前来看都引发了冲突的大规模升级,即局部军事打击与战争的爆发。那么,既然西方大国的威慑力量如此强大,为何许多最重要的威慑会失败呢,勒博教授对此做出了解释。他认为,偏见的趋势导致了威慑的失败, “在我们的大多数案例中,挑战者的动机源自一系列的战略、国内政治问题或压力所产生的合力。然而,结果与狄奥多托斯的描述相同,即人会受到表面真实的机遇驱使:傲慢导致行为体接受错综复杂、存在风险且不切实际的计划,同时拒绝、扭曲、敷衍或忽视那些预示其不太可能成功的信息。”③Lebow,Between Peace and War,chs.4-6;Lebow and Stein,Deterrence:The Elusive Dependent Variable,Rational Deterrence Theory,and We All Lost the Cold War,chs.2-7.随后,勒博又对威慑不仅没有取得成效,反而激发起更激烈的回应与冲突进行了分析, “在许多情况下,尤其是国际冲突与危机中,难以彻底了解其他行为体的偏好,正因为如此,威慑与强制反而频繁地挑起其试图防止的行为……当多数行为体在成为胁迫对象时,其行为会受到制约。这时基于威胁的战略会产生亚里士多德式的愤怒。愤怒会产生复仇的渴望,促使在议价中将威胁作为其核心特征。领导者可能会推断,他们的克制或妥协会被视为软弱,招致对方提出新的要求。由此可能导致领导者即使意识到风险或代价高昂也采取更具对抗性的回应。”④[美]理查德·内德·勒博:《国际关系的文化理论》,陈锴译,上海社会科学院出版社2012年版,第436-437页。

(二)国际冲突与遏制

遏制概念和威慑相似,同样是冷战时代的产物。指的是为阻止对手扩张而设计的一种外交政策,主要手段是妨碍对手的扩张机会,通过对外援助项目支持弱国,以及对对手使用胁迫武力抑制其扩张的尝试。凯南作为“遏制理论之父”是遏制政策与理论的首创者与集大成者,伴随冷战的开启,遏制成为整个冷战时代美国对苏联的主要政策,这也使得遏制理论名噪一时。但遏制政策并没有包含任何明确的军事思想来支持该项政策,它强调军事遏制手段和政治手段、经济手段一样,都是整个外交手段中的一部分。遏制政策在全球的长期推行,必将遭遇对抗与冲突,冷战期间的许多地区性冲突正是在遏制政策的背景下发生的。冷战结束后,遏制政策并没有完全失去效用,美国运用该政策继续来应对新崛起的有威胁性的潜在强国,同时以这一政策来防止那些边缘化国家获得经济来源与军事武器,特别是先进的军事技术与大规模杀伤性武器,而这些潜在强国与边缘化国家则努力寻求突破与反遏制,冲突在双方的行为互动过程中就此产生。

遏制行为模式与威慑的行为模式不同,在弱国与大国的非对称性对抗过程中,威慑可以是相互的,只要具备发动战争的能力或获得大规模杀伤性武器就能实行威慑,遏制则是单向的,主要由处于绝对优势地位的大国或大国联盟发起的,而处于劣势的国家根本不具备实力来实行同样的遏制政策进行反遏制,遏制与反遏制只有在实力相对等的国家之间方能展开,冷战期间美苏之间正是处于这种关系模式。处于边缘地位的国家只能是通过一些其它方式来突破遏制,寻求实力的增强。有效的威慑可以防止对手以激进的方式来打破双方之间的平衡,却无法阻止对手以渐进的方式来获得实力的增长,因此,在威慑战略之外,遏制战略的推行成为西方大国阻止边缘国家军事实力扩张、经济增强与政治影响力扩张的一般性政策。如果说威慑战略集中于军事技术与力量的话,那么遏制战略则更加宽泛,它包括了一切有利于阻止对手扩张的外交手段。在边缘国家与西方世界的互动过程中,相比于威慑战略,遏制战略更易引发双方之间的冲突,威慑是战略性或战术性的,而遏制则涉及到边缘国家的一切实际对外行为,包括对外商业活动、对外言论、引进相关军事武器与技术等都受到西方世界的严密监控、限制与打压,稍有不慎,双方之间的对抗很快就从言语攻击与威胁扩展至其它领域,并引发全面的冲突升级。

(三)国际冲突与博弈

首先要明确的是,博弈在国际关系研究中是一个非常重要的概念,博弈模型适用于相当广泛的领域,如国际社会中的政治问题、军事问题、联盟的选择问题以及经济贸易问题等等。诸如 “囚徒困境”是其中最为著名的一个博弈模型,对解释国际政治中的重大问题颇有价值。它有助于我们解释行为体如何以及为什么会进行战略调整。无论策略调整的选择如何,是结盟、控制军备、达成贸易协定,还是进行威慑、抑或发动战争,这些国际问题都可以用一个统一的理论框架加以解释。⑤Duncan Snidal,The Game Theory of International Politics,World Politics,Vol.38,No.1, 1985,p.56.可以看到,上述国际问题都是国际冲突理论研究所要关注的核心概念与议题。正是借助博弈论,现实主义者于20世纪六七年代对大国冲突与对抗问题、自由主义者在之后的80年代对国家合作问题分别进行了有力的战略分析和理论演绎。⑥胡宗山:《博弈论与国际关系研究:历程、成就与限度》,载《世界经济与政治》2006年第6期,第67页。因此,博弈论作为一个成熟的理论体系成为国际冲突研究、国际合作研究与国际竞争研究等三个领域最受欢迎的核心理论与分析工具之一,而这三个领域的内容几乎囊括了国际关系所有的议题。国际冲突的产生可以看作是一个与博弈息息相关的过程,从博弈论的框架出发,国际冲突是一个零和博弈与非零和博弈 (“囚徒困境”是非零和博弈模型中的其中一个变体)复杂而变化不定的各种趋势的混合。正如罗伯特·杰维斯所说,博弈论可以被用来检验现实主义和新现实主义的基本命题,以便搞清楚在无政府状况下,彼此之间有利益冲突的国家如何才能进行合作。⑦Robert Jervis,“Realism,Game Theory,and Cooperation,”World Politics,Vol.40,No.3,1988, pp.318-319.

(四)国际冲突与国际合作

自国际政治作为一门独立的学科以来,国际冲突与国际合作作为一枚硬币的两面,一直是该学科研究的主要内容。国际关系学者们关于这方面的论述也极其丰富,美国学者罗伯特·利珀认为国际关系主要集中在三个方面:无政府与秩序、冲突与合作、限制与发展。⑧Robert Lieber,No Common Power,Harper Collins College Publisher,1995,pp.4-5.卡尔多伊奇的得意门生海沃德·奥尔克也指出,国际关系事实上就是有关世界基本行为体之间冲突与合作的相互关系。⑨倪世雄等著:《当代西方国际关系理论》,上海:复旦大学出版社1998年版,第10页。因此,国际冲突理论与国际合作理论互为补充,共同构成了国际关系研究的核心领域。两者在诸多方面可以分享国际体系背景、研究框架、关键性的解释概念等,如博弈论、意象理论、镜像理论、决策理论与知觉理论。

(五)国际冲突与国际安全

布赞教授认为,冲突和战争、防御等术语是国际安全研究的核心概念。⑩[英]巴里·布赞、[丹麦]琳娜·汉森:《国际安全研究的演化》,余潇枫译,杭州:浙江大学出版社2011年版,第2页。从安全概念可演绎出许多重要概念:安全复合体、防御困境、实力-安全困境、弱国家和强国家、成熟与不成熟的无政府状态等等,这一事实凸显了安全概念在国际关系研究中的核心重要性。11[英]巴里·布赞:《人、国家与恐惧:后冷战时代的国际安全研究议程》,闫健、李剑译,北京:中央编译出版社2009年版,第352页。国际安全研究当前在学术界正日渐成熟,诸多国际关系理论流派都非常重视国际安全的研究。在美国,国际安全研究与国际政治经济学已成为国际关系研究中的两大专业,两者的区别或多或少地是基于对国际关系研究中的冲突与合作方面研究的分工。12Waever,Ole and Barry Buzan(2007)“After the Return to Theory:The Past,Present,and Future of Security”,in Alan Collins(ed.)Contemporary Security Studies,Oxford:Oxford University Press,383-402.因此,国际安全研究的理论体系和研究范畴也处于兴起的过程中,有关国际安全理论的研究对国际冲突的研究具有很好的参考价值。

(六)国际冲突与安全困境

“安全困境”是国际关系文献中最著名的概念之一,1950年由约翰·赫兹首次提出,13John H.Herz,“Idealist Internationalism and the Security Dilemma,”World Politics 2, No.2(January 1950),pp.20,88.它体现了进攻性现实主义的基本逻辑。该困境的实质是,一个国家增加自己安全的做法常常会减少他国的安全。可见,一个国家在不威胁其他国家的安全情况下增加自己的生存机会是困难的。在无政府状态下,一个国家的最佳生存之道是利用其他国家,牺牲他国之利,为自己获取权力。最好的防御就是一种有效的进攻。由于这一信息被普遍认同,因此,无休止的安全竞争连绵不断。14[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社2003年版,第48页。“安全困境”是西方国际关系理论中用以解释国际紧张、对立乃至冲突形成机理的一个基本概念。15Alan Collins.The Security Dilemma and the End of the Cold War[M].Edinburgh:Keele University Press,1997,p.9.和国际冲突概念一样,安全困境也是国际政治理论与实践的核心研究概念之一。在赫兹的定义中,他提到在这种情况下 (即后来现实主义学派提出的国际无政府状态),由相互猜疑和恐惧而产生的不安全感驱使这些单元去争夺更多的权力以获得更大的安全。但这种努力证明有违自己得到安全的初衷,因为十全十美的安全最后是不可能得到的。16John Herz.International Politics in the Atomic Age.New York: Columbia University Press,1959,p.231.国际冲突在同一互动逻辑上不断发生,意味着安全困境的出现,因此,国际冲突问题的解决在很大程度上依赖于 “安全困境”的化解。

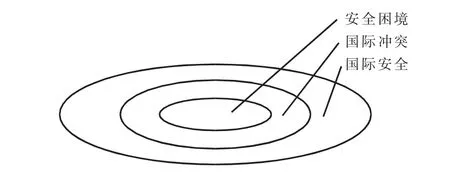

根据以上分析,可以看出和国际冲突具有竞争性的一些重要概念,如国际安全、安全困境对研究和理解国际冲突有着重要意义,三者之间的关系见图2。这种关系也很好的体现在当前学术界对这三个相似概念的研究上。首先,三者之中范围最广泛的国际安全理论研究,虽然相关的文献与分析汗牛充栋,但目前关于国际安全研究的边界仍不清晰,理论体系的建构尚在未知之数。布赞认为,当前多数国际安全研究领域内的文章和著作并没有对 “安全”相关联的关键政治主题进行大量的元理论或哲学讨论,而只是在概念层面进行浅显的阐述。17巴里·布赞,《国际安全研究的演化》,第10页。布赞教授从事国际安全研究40余年,于近年出版了一部堪称国际安全研究思想史的著作 《国际安全研究的演化》,书中对国际安全研究进行了全面的阐述,并尝试提出相关的分析框架,以期待有助于国际安全研究向发展比较成熟的政治理论、政治科学和国际关系研究一样,进入学术研究的 “万神庙”。18同上书,英文版自序第1页。其次,是国际冲突理论的研究。国际冲突理论与分析框架大多直接从冲突理论中引用过来。虽然关于国际冲突成体系的大理论框架尚未建构起来,但针对某些具体冲突类型与某个历史阶段的冲突理论较为成熟,如博弈论、威慑理论、决策理论、意象理论、镜像理论与知觉理论等,但正如迈克尔·哈斯总结道,国际冲突理论仍然比较粗糙,部分原因是 “大多数经验研究者只是横冲直撞、好出风头,而不是力图用适当的方法对这一主题加以分析”。19Michael Haas,International Conflict(New York:Bobbs-Merrill,1974),p.4.最后是关于安全困境的研究。由于这一概念所界定的范畴最为具体,不如上述两个概念的宽泛,因此安全困境的研究在学术上也更为严谨、更为成熟,因此,借助于安全困境相关理论的成果对理解国际冲突具有重大参考价值。

图2 :安全困境、国际冲突与国际安全三者之间的关系

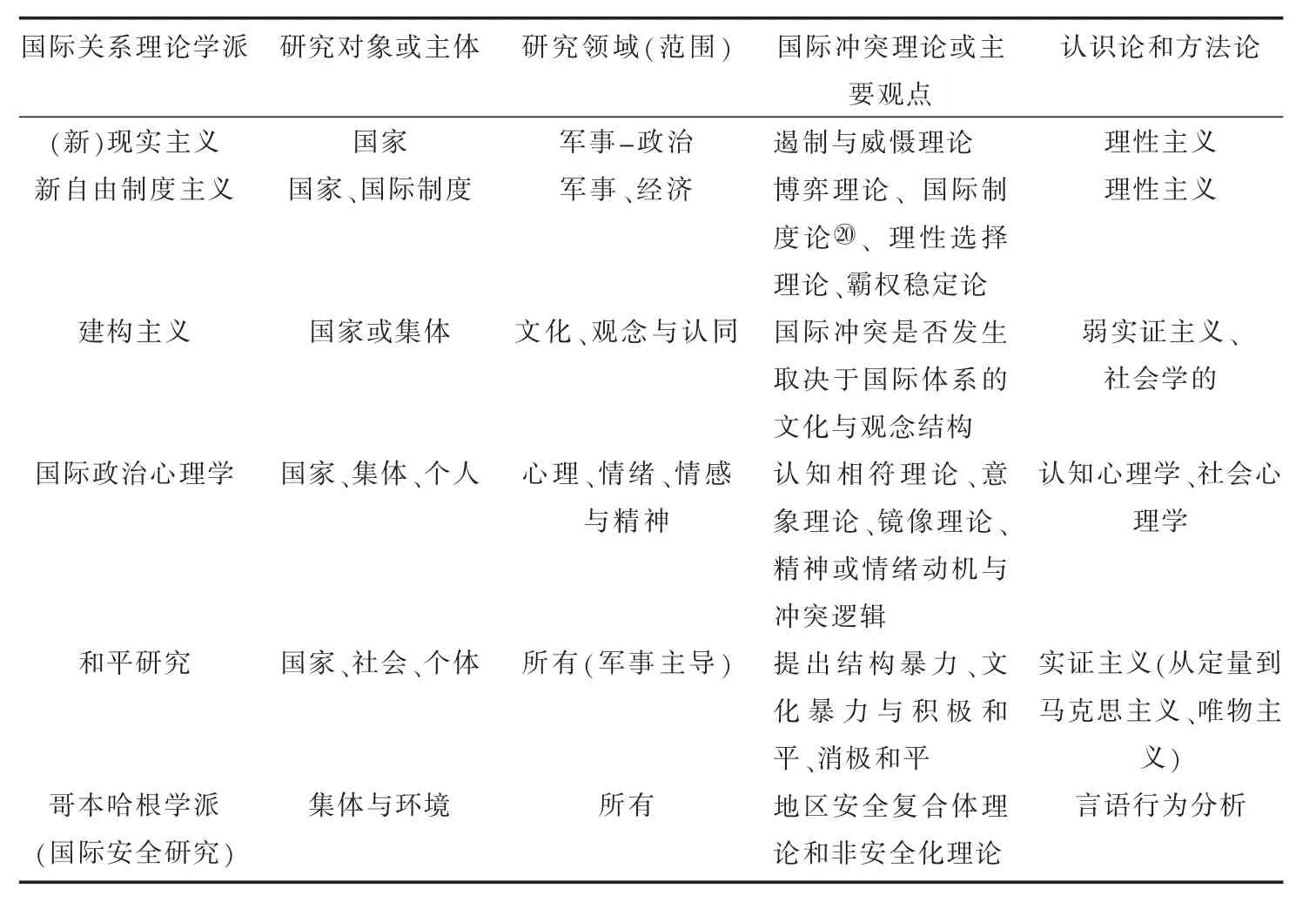

二、西方主要学派的国际冲突研究评析

在当代西方国际关系学界,除了著名的美国学派、英国学派、北欧学派外,欧洲学者的地区一体化理论,德国法兰克福学派的 “批判理论”、法国的国际关系社会学都颇具特色。这些学派在涉及到国际冲突问题领域都有大量成果问世,但国际冲突作为一个独立的研究体系一直处于边缘化地位,常常包含在关于国际安全研究的领域内,而且迄今尚未有独立的成体系的国际冲突理论。总体而言,西方国际冲突理论主要指美国、英国和哥本哈根学派的国际冲突理论,其中以美国国际冲突理论为主导。众所周知,在美国的国际冲突理论中,位居主导地位的是现实主义、新自由制度主义、建构主义三大理论流派,以及后来居上的国际政治心理学研究。

(一)现实主义

现实主义理论分析的起点建立在有关人性和历史的传统等假定之上,其关于人性 “恶”的悲观主义渊源于古老的哲学传统,起自修昔底德关于伯罗奔尼撒战争不可避免的分析。现实主义学派的巨擘汉斯·摩根索认为政治法则的根源是人性,人的私欲和生存意志在政治上表现为权力的意志,国家权力便是人的权力意志的扩大,国家间关系在本质上源于这样一种特殊的权力关系,国际冲突正是由于人们追求和维护私利的本性决定的。因此,无政府状态下国际社会的最根本特征就是国际冲突的产生。权力政治学者指出,在无政府的、等级的国际体系中,解决国际冲突的主要手段是通过各国的 “自助”方式,而不能依靠诉诸人的良心内省或任何伦理道德。随着20世纪核武器的发明,人类的战争与冲突形式发生了质的改变,国际冲突及其解决必须拥有不同于以往任何时代的特点。

表1 :国际关系学科主要学派的国际冲突理论谱系

20 基欧汉教授认为,国际制度的设计是用于推进合作的实现,特别是在全球化的背景中,国际制度对于理解国际合作的发生至关重要。但这并不是全部事实,相反,各种各样的国际制度,包括最明显的军事联盟在内,是被设计用于对付军事的、政治的冲突。因此,国际制度并不会必然促进国际合作。参见Robert Keohane,“International Institutions:Two Approaches,”International Studies Quarterly,32:4(1988),p.380.

新现实主义在此基础上进一步扩展,首先它规避了关于人性假设的哲学探讨,从国际体系的结构分析入手,提出国际无政府状态的结构特征假设。华尔兹抽象掉国家的一切特质及具体联系,得出一种根据单元的位置而非单元特质来描述的关于社会的、有序的总体安排的描述。21[美]肯尼思·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海人民出版社2008年版,第105页。新现实主义的代表人物华尔兹认为,国际冲突虽然根源于人的本性和人类的行为,但在国际社会的无政府状态下,由于没有超国家政府的制约,所有国家只能以自助的方式谋求自身权力最大化,以保持其在国际体系中的地位。因此,国际冲突就产生于这种权力分配的此消彼长之中,即均势的失衡与重构引发了国际冲突。由于无政府状态在国际社会里的持续存在,国际冲突的根源将很难消除,这就使包括战争在内的冲突不断上演,而战争预期也成为国家体系的正常特征。在国际冲突研究方面,相对传统现实主义,新现实主义更多地表现为视角的精确、方法的细密、实证的严谨以及所谓“可操作性”等优点上,但后者没有、也不可能完全取代 “现实角度”,没有、也不可能从根本上摈弃前者设定的 “话语”背景。22王逸舟:《西方国际政治学:历史与理论(第二版)》,上海人民出版社2007年版,第118页。

现实主义学派的最新理论代表是进攻性现实主义,该理论沿用了现实主义国际无政府结构的假设,并在此基础上有所拓展。米尔斯海默认为基于国际体系无政府状态和权力分配的现实,产生了大国行为可能的三种模式:即大国之间的彼此畏惧,畏惧心理使得政府必须自助,于是产生了第二个行为模式,自助原则,自助的结果必须使大国成为系统中最强大的国家才能确保安全,于是产生了第三个行为模式,权力最大化原则。概言之,大国为获取安全而展开的激烈竞争迫使国家采取进攻性的战略,结果便常常导致冲突和战争。23[美]约翰·米尔斯海默:《大国政治的悲剧》,王义桅、唐小松译,上海人民出版社2003年版,第43-49页。现实主义学派其中的一个主要理论,权力转移理论也对国际冲突进行了分析,该理论认为迅速发生的权力转移,是大国冲突的主要根源之一,未来是不可预测的,不可预测性使得权力转移成为冲突的潜在根源。24[美]小约瑟夫·奈:《理解国际冲突》,张小明译,上海人民出版社2005年版,第305页。

现实主义学派总体上对国际合作抱持悲观主义态度,而认为国际冲突才是国际体系中行为体之间关系的正常状态。现实主义者设想冷战的结束将导致国际制度的衰落和崩溃,他们认为国际制度只是大国冲突的反映,不是由各国设计出来以在各个功能议题领域促进互利合作的。25John Mearsheimer,“Back to the Future:Instability in Europe After the Cold War,”International Security 15(1990),pp.5-56.

(二)新自由主义

新自由制度主义关于国际冲突研究的核心概念和现实主义基本相同,其最大的创新之处在于对国际冲突产生与解决路径的探讨上。在现实主义关于权力分配等结构条件下,新自由制度主义提出了国际组织、国际规制和国际惯例的国际制度等重要概念,在此基础上它们相信无政府状态使得国际冲突并非不可避免。而且政府间的政策可以通过调整、合作来限制纷争并避免激烈的冲突,途径是通过一个霸权国的行动,或者是通过一些特别的措施,或者是建立和维持国际机制,从而在有利于自身利益的同时,也能与其他国家的利益保持充分的协调。26[美]罗伯特·基欧汉:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和等译,上海人民出版社2006年版,第236页。罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈在《权力与相互依赖》一书中,根据全球化加速扩展和区域一体化实践急速增多的现实提出了复合相互依赖、国际制度变迁与全球治理三大命题,阐明了现实主义所强调的国际冲突越来越受到限制,而国际合作则日益突出的现实。新现实主义学派虽然并不否认国际冲突的存在,但认为即使在霍布斯无政府状态的世界中,理性行为体之间的合作也是可能的,特别是当武力解决冲突代价越来越高时,理性国家倾向于以最小的代价,即通过协调与合作来解决冲突。基于这一判断,这两位学者提出了一个与现实主义相反的理想模式,即 “各社会之间的多渠道联系;国家间关系的议程包括许多没有明确或固定等级之分的问题;当复合相互依赖普遍存在时,一国政府不在本地区或在某些问题上对他国政府使用武力。”27[美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,上海人民出版社2002年版,第25-26页。基欧汉认为,相互依赖状态下,国际冲突仍然存在,但会以新的形式出现,甚至会呈现上升态势。相互依赖的不对称性和对利益分配的关切常常容易引发国际冲突,而不对称性的强弱则由相互依赖的脆弱性与敏感性来衡量。虽然国际合作在新现实主义者看来是可能的并且处于正在发生的过程中,但合作究竟怎样才能顺利进行却是比较难以解决的议题。因为利益如何分配是合作各方最为关切的问题,即便参与合作的各方均能获益,相对获益的多少往往成为行为体博弈的焦点,冲突大多由此引发。随后,基欧汉于1984年在另一部新现实主义的代表作 《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》中进一步阐述了关于国际冲突的观点。他认为,即使在冷战后没有霸权国存在的前提下,合作仍然是可能的。因为国家的确存在互补的利益,这就使得某种形式的合作具有潜在的利益。当霸权国衰落时,对国际机制的需求甚至会上升,这些机制之所以重要并非因为它们构成了一种集中化的准政府机构,而是因为它们能在政府间促进协议的达成,并能分散执行协议。28[美]罗伯特·基欧汉:《霸权之后:世界政治经济中的合作与纷争》,苏长和等译,上海人民出版社2006年版,第236页。

综合现实主义和新自由制度主义关于国际冲突的观点,可以得出这两大学派对国际冲突论述的基本特征。首先,无论是军事-经济之上的权力,还是基于制度主导的权力争夺,两者都注重根源于物质力量的冲突,基于物质权力的失衡与失控是导致国际冲突的主要因素,而不承认观念和文化在国际冲突中的重要作用。其次,两大学派都将无政府状态视为先验给定且不变的结构因素,区别只是在于无政府状态的性质及其后果上。现实主义认为体系结构特征使得冲突不可避免,新自由制度主义则认为冲突在相互依赖与全球化的背景下代价过高,因此合作是可能的。再次,在研究层次上,尽管这两大学派也提出了人性和国家层次上造就冲突的原因,但这些分析不过是作为体系层次原因的起点和铺垫,因为他们都强调从结构主义的体系视角来分析行为体特征与行为,认为只有体系理论才可以称为国际政治理论,从而将国际冲突的产生归因于既有的力量结构和制度结构。此外,这两大学派对国际冲突研究的范式越来越趋同,它们的理论基底都是理性主义 (Rationalism),基欧汉将这些理论统称为理性主义理论。29Robert Keohane,“International Institutions:Two Approaches,”in Robert Keohane,International Institutions and State Power(Boulder:Westview,1989),pp.158-179.理性主义理论在涉及理论建设和知识建构等根本问题上坚持理性的核心作用,即承认关于国家行为体的理性主义假定,把国家身份和利益假定为给定因素,独立于行为体的实践活动和相互作用。30[美]亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,秦亚青译,上海人民出版社2008年版,译者前言第10页。

20世纪80年代中期以后,随着美苏两个超级大国之间的日益缓和,特别是冷战结束后,国际冲突在全球范围内有所缓解,涉及到大国之间的直接对抗与冲突显著下降。这一时期苏联不断和西方接近与缓和,此后的俄罗斯也在较长时间内采取向西方一边倒的政策,同时期的中国则基于改革开放的国策融入全球化的舞台。在此背景下,国际合作研究开始成为国际关系学界的热点,而国际冲突研究核心概念则开始转向文化、观念、身份与心理等,其关注对象也逐渐从以大国为中心转向边缘化国家及其他非国家行为体,研究领域则从传统的国家间冲突扩展到环保、移民、贩毒与国际恐怖主义等非传统安全议题上。随着建构主义在国际关系学术研究中地位的奠定,该学派提出的观念共识、身份认同等概念成为国际冲突研究的一个新方向。

(三)建构主义

以温特为代表的建构主义对传统的无政府状态逻辑命题提出了质疑。温特认为,无政府状态并不一定产生自助,也可能存在他助逻辑,究竟哪种逻辑取决于国际体系文化结构所赋予行动者的身份是敌人还是朋友。因此,无政府状态本身并没有什么意义。如果接受了国际体系的特性可以在自助与他助间变化,那么,国家之间的关系就不一定会陷入冲突之中。温特指出: “无政府状态并不像现实主义所描述的那样。他本身根本没有什么逻辑可言,一切都要取决于国家之间共有的观念结构,无政府状态是国家造就的。”31亚历山大·温特:《国际政治的社会理论》,第41页。温特为此提出了三种理想类型的无政府状态,或者说三种无政府文化,从国家体系的演化来看,依次是霍布斯文化、洛克文化和康德文化。这三种文化分别对应三种角色的塑造:敌人、对手与朋友。在霍布斯文化的世界里,敌人逻辑使得生存变得至关重要,国际冲突将频现于体系内,其强度和烈度也维持在较高的程度上,行为体之间的合作几乎是不可能的。洛克文化的国际体系里,竞争成为国家间关系的主导逻辑,国际冲突和国际合作同时存在,但总体而言,理性国家能够将冲突控制在一个合理范围内,大规模的严重国际冲突并不多见。而康德文化所塑造的朋友结构,使得国际合作成为主导性逻辑,国际冲突受制于这种文化结构将逐步消失。对建构主义而言,导致冲突的动力机制是实践,而不是本质,这似乎预示着冲突具有和实践一样的可塑性。事实是,尽管无政府文化结构是由国家塑造的,但一经形成就极难重构。而当前国际冲突根源于这一文化所形成的结构,决定了国际冲突的现状很难改变,因此建构主义学派从很大程度上来看是一种解释性理论,而非实践性与指导性理论。

纵观国际关系三大主流学派关于国际冲突的分析,其核心分析概念主要集中于权力、制度、文化等内容,从宏观和结构主义的整体视角来看待国际冲突,其中国际力量结构与国际文化结构在国际冲突的产生与演变过程中起着决定性作用。但这种结构主义视角对个人或集体主观建构作用的忽视并不符合国际冲突的现实,作为国际冲突最终主体的人在国际社会的互动过程中,其在心理情绪、社会认知、认同、情感、精神等方面的表现及转变对国际冲突的产生及化解都能产生不小的影响,在国际冲突的历史中,这种案例屡见不鲜。借助全球化与信息化的迅猛传播,人类整体上的公民意识、知识觉醒、自我认知等精神日益得到加强,而逐渐对传统抽象宏观意义上的物质主义与宽泛的文化整体主义失去兴趣。这一思潮反应在有关国际冲突的学术发展上则表现为对个人心理安全的重视、对个人情绪及情感的关注、对个人或群体基于精神本源动力的合作与冲突行为的反思。

(四)国际政治心理学派

三大主流学派之外的国际政治心理学正是为回应这种对个人心理与精神的重视,在反思传统国际关系研究方法的基础上而发展起来的,其在国际冲突研究方面独辟新径,从微观的心理学层面来阐述国际冲突产生的机制,代表性人物是罗伯特·杰维斯。从某方面来说,杰维斯重点关注于决策者个体层次的探讨,将主流的国际政治分析层次重新回落到决策者层次,可以看作是对经典现实主义理论的一种补充,或者说是为现实主义理论提供了一种微观基础。32尹继武:《情绪、理性以及国际政治世界》,载《欧洲研究》2007年第6期,第81页。国际政治心理学作为一种理论学派,在诸多有影响力的国际关系流派中,和国际冲突研究的联系也是最紧密的。国际政治心理学的知识谱系可以区分为国际政治心理研究和国际冲突与合作研究。它的主要应用领域主要集中于国际冲突与合作领域,比如冲突的起源与预防、威慑与战争的心理学等。33尹继武:《国际政治心理学的知识谱系》,载《世界经济与政治》2011年第4期,第48页。这些领域集中于对外政策的分析,大多为传统安全研究议题,当然也包含恐怖主义在内的少部分非传统安全议题。34Rose Mcdermott,Political Psychology in International Relations.Ann Arbor:The University of Michigan Press,2004.杰维斯在 《国际政治中的知觉与错误知觉》一书中认为国际社会冲突发生的重要原因在于微观层次上决策者的错误知觉,提出认知相符现象、诱发定势与历史包袱等三个方面造成错误知觉的生成机制,并进一步分析了四种常见的错误知觉如何加剧了持久的国际冲突。35理查德·内德·勒博在此基础上进行了扩展,在他的标准中还包括了对威胁具体国家利益、国家的谈判声誉、领导人维持其领导权的能力的知觉,领导人对采取行动可能增加战争的可能性的知觉,以及对有限的反应时间的知觉。 Between Peace and War:The Nature of International Crisis(Baltimore and London:Johns Hopkins Press,1981),pp.9-12.杰维斯的贡献在于将认知心理学和国际关系结合的尝试,开启了国际冲突的微观心理学分析。但他对情感在国际冲突中的作用没有给予足够的重视,导致其理论的解释效力受到很大制约,而直到最近数年情感因素才真正地在国际政治心理学研究中获得应有的重要地位。36杰维斯在其代表作《国际政治中的知觉与错误知觉》发表多年后,也曾对忽视情绪与情感的作用进行反思:“《知觉与错误知觉》完全将情绪搁置一边,其中一章的确否认了愿望思维的重要性。这是一个很大的错误。原因之一在于当时占主导地位的心理学理论仍然是纯认知的;另一方面的原因在于我个人的愿望,即试图推断赫伯特西蒙所称的有限理性主导着我们的世界。要是我年龄稍长点并且更为成熟,或许我能认识到这是一种理解个体与集体的愚蠢方式。”参见 Thierry Balzacq and Robert Jervis.“Logics of Mind and International System:A Journey with Robert Jervis”, Review of International Studies,Vol.30,No.4,2004,pp.564-565.

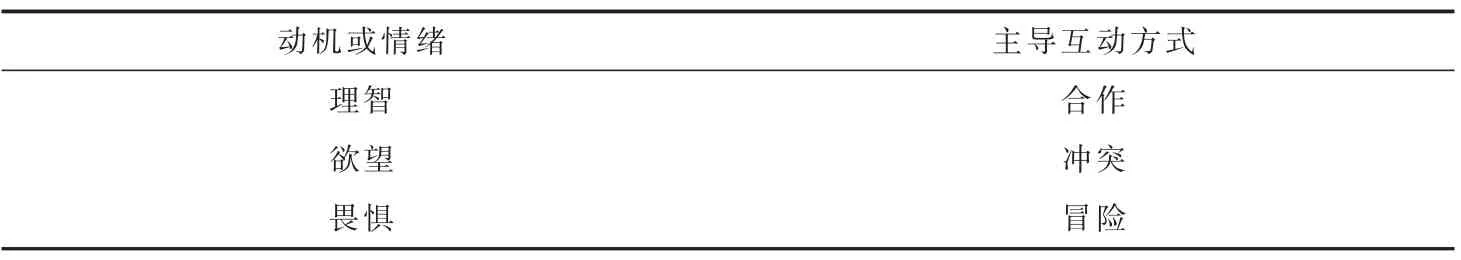

国际关系学者关注情感国际危机与国际冲突的消极作用始于20世纪六七十年代,基本观点是恐惧、愤怒、不安等负面性情感和情绪不利于形成理性的决策,从而促使国际冲突升级等。37参见方鹿敏,尹继武:《情感与国际关系研究:主要路径与发展趋势》,载《中国社会科学报》2013年1月16日,第405期。理查德·内德·勒博是这方面的杰出人物,他认为,20世纪的国际关系理论极大的忽视甚至贬低了荣誉与地位作为独立动机的重要性,目前至少尚无一种范式或理论以精神动机与人类的自尊需求为起点,并阐述荣誉与地位对政治行为的影响。38Lebow,Richard Ned.A Cultural Theory of International Relations.Cambridge,UK:Cambridge University Press,2008.p.35.勒博教授指出, “如果不将精神因素纳入研究,就难以理解冲突与战争等现象”。39Ibid.,p.507.在 《国际关系的文化理论》著作中,作者以古希腊人的动机与认同理论为基础,提出政治秩序与国际关系的建构主义理论。勒博将理想世界的动机与情绪分为四类,即欲望、精神、理智与畏惧,同时阐析不同的动机与情绪如何产生相应的合作、冲突与冒险。勒博本人在书中对其理论进行了总结和概括,他认为其理论核心是关注主导合作、冲突与冒险的不同逻辑,而它们分别对应于基于理智、欲望与畏惧的世界。勒博从心理学、情感层面对国际冲突的分析为国际关系的拓展开启了一幅更加广阔的视野和思路。南加州大学的雅克·海曼斯教授认为,勒博超越了华尔兹、基欧汉和温特,其理论明确地宣告了一种具有替代性的知识框架的出现,可称之为 “心理学的建构主义”。表1根据勒博的分析展示了理想世界动机、情绪与对应的主导互动方式,然而在真实的世界,则是多重动机的复杂互动。

表2 :动机、情绪与互动方式

(五)北欧学派

北欧学派主要以和平研究与安全研究最为著名,和平研究以奥斯陆国际和平研究所为主要阵地,随后崛起的是以安全研究为主要议题的哥本哈根学派,北欧学派的议题研究重点集中于战争、裁军、军备竞赛、国际冲突、和平与暴力等方面,并涉及政治学、国际关系、社会学、心理学及历史学等学科,其跨学科研究的特点非常突出。

纵观北欧学派的整个发展,无论是早期的和平研究,还是后来的复合安全理论,可以看出该学派关于国际冲突的观点及解决路径的选择主要基于欧洲或者北欧国家的发展模式与经验。从直接暴力到结构暴力,再到文化暴力的提出,符合北欧高福利社会国内冲突的演化顺序。二战后的北欧国家由于置身于东西方冲突之外,直接暴力的发生相对较少,经济与社会福利稳步增长,其创造的福利资本主义的先进模式在某种程度上消除了传统发展结构所引发的暴力,20世纪末随着全球化在更大范围内的扩展,引发了北欧国家关于西方与非西方世界文化冲突的忧虑,对话语结构的反思促成了文化暴力概念的提出。然而,当前北欧国家普遍存在着经济增长停滞、社会活力缺失等困境,其所推崇的福利模式也遭遇前所未有的挑战。北欧国家未来发展的不确定性增加,成员国制定与调整政策的政治风险加大,企业之间及所面临的外部竞争也日趋激烈,北欧一些国家内部暴露出严重的结构性缺陷,从而导致内部直接暴力与结构暴力的上升,北欧的高福利模式开始受到广泛质疑,文化暴力对国际冲突的解释效力受到极大制约。而哥本哈根学派为化解国际冲突而提出的地区安全复合体理论和非安全化理论更是基于欧盟一体化的实践与理论的经验,在非传统安全、军事与经济的国际冲突仍非常普遍的非西方世界看来,这些理论并不适合当前他们所面对的国际冲突现实。

当然,在上述主流国际关系学派之外,弗朗西斯·福山的 “历史终结论”、塞缪尔·亨廷顿关于文明冲突的观点和论述、以及马克思的阶级冲突理论也具有较大的影响力。福山的理论属于民主和平论的代表,他认为历史的终结意味着意识形态冲突的消失,民主和自由将在全球扩展并取得成功,从而迎来大范围内的和平。亨廷顿提出的 “文明冲突论”中关于冲突的观点有如下命题:其一,文明的冲突将取代意识形态的和其他形式的冲突,成为未来左右全球政治的最主要冲突。其二,与冲突情形相对应,将出现文明内部的结合。冲突与暴力亦会发生在相同文明的国家与集团内,但这些冲突跟相异文明间的冲突相比要缓和,也较不易扩大。其三,冲突是差异的产物,文明的冲突是近代世界冲突演化的最新阶段,从现在起国际关系将日趋非西方化。在亨廷顿看来,文明可能就像一个大的国家,与国家唯一不同的也许是这样的国家没有中央政府或权威的代表机构;文明有相对固定的边界,各种文明之间的关系与结构现实主义视野下多边体系中的大国关系惊人的相似。文明间无政府与国家间无政府看上去并没有什么大不同。40[美]彼得·卡赞斯坦主编:《世界政治中的文明:多元多维的视角》,秦亚青等译,上海人民出版社2012年版,第204页。亨廷顿对文明冲突的研究是一种强本质主义的理论,因此,他提出文明之间的冲突几乎是不可避免的。41与亨廷顿本质主义的文明观恰恰相反,后本质主义认为文明冲突不是深层次的文明本质冲突所导致的,而是文明划界实践的结构;因此可以说,划界风格一改变,文明的冲突自然也就消失了,随之消失的还有假定自动生成的各种文明本身。即便如此,后本质主义指出,如果还是按照亨廷顿的方式对文明划界,那么就还会产生亨廷顿式的后果——这与后结构主义对国际关系中国家主权的批判大体相似,都认为导致冲突的动力机制是实践,而不是本质。参见[美]彼得·卡赞斯坦主编:《世界政治中的文明:多元多维的视角》,秦亚青等译,上海人民出版社2012年版,第220页。冷战结束后,不断上升的来自其他地区的国际恐怖主义事件,特别是2001年 “9.11”事件的发生以及随后伊斯兰世界发生的原教旨主义者和温和派之间的内战,在部分程度上证明了亨廷顿的观点。马克思则通过揭示现代资本主义经济关系不平等的根源,提出私有制的形成产生了阶级,而社会冲突则往往表现为私有制基础上的不可调和的阶级对抗。根据马克思的这一基本观点,其后的学者总结提出了马克思关于主导国际冲突的阶级斗争理论。42事实上,马克思在晚年日益意识到阶级冲突以外的非本质冲突的重要性,关于这一点在恩格斯的晚年曾提及:“历史表明我们也曾经错了,暴露出我们当时的看法只是一个幻想。历史走得更远,它不仅打破了我们当时的错误看法,并且还完全改变了无产阶级借以进行斗争的条件。1848年的斗争方法,今天的一切方面都已经过时了。”参见《马克思恩格斯选集》第四卷,北京:人民出版社1995年版,第510页。其中以列宁的帝国主义论最为著名。列宁认为,资本主义从自由竞争阶段过渡到垄断阶段,使得这些国家内部的阶级冲突和矛盾更加尖锐,而从外部看,帝国主义国家之间发展的不平衡导致帝国主义战争,反过来,帝国主义战争又激化了资本主义国家与殖民地之间的矛盾,从而使得冲突与战争不可避免。因此,列宁得出结论,只要生产资料私有制还存在,帝国主义战争是绝对不可避免的。43《列宁全集》,第27卷,北京:人民出版社1984年版,第326页。现代世界体系理论作为新马克思主义的一个代表理论,借鉴了世界劳动分工与阶级冲突等马克思主义的主要概念来分析世界体系的历史演变,其主要代表人物是沃勒斯坦,他提出了关于国际冲突的以下观点,第一,作为人类行为的决定性因素,经济活动和阶级斗争比政治和集团冲突重要。相对传统马克思主义关注国内阶级结构和斗争,现代世界体系论谈的是国际统治层次,以及各国和不同经济阶级的斗争。第二,一个已经统一的世界经济体系由处于不同等级的一些阶级统治国家组成,这些国家靠经济力量集合在一起,并且形成了发达国家外围存在的不发达。最后,他们认为,现代世界经济的特征在于它面临固有的矛盾,以及按照宿命论的法则运行,那些法则支配着它的历史发展、不可避免的危机以及最终的灭亡。44[美]罗伯特·吉尔平:《国际关系政治经济学》,杨宇光等译,上海人民出版社2006年版,第67-68页。世界体系论所提出的关于中心国家与外围国家的经济和阶级冲突不可避免的论断和马克思主义关于私有制导致的阶级冲突无法避免的观点一脉相承。罗伯特·吉尔平认为,该理论关于世界经济的这一看法,在实践上深刻地影响了许多不发达国家及其争取建立国际经济新秩序的斗争。45同上书,第69页。

三、中国学界国际冲突研究现状

国内关于国际冲突的研究大致始于20世纪90年代中期,在此之前,学界主要受到马克思的阶级冲突理论及其各种理论形态的主导,目前学界关于国际冲突的研究还停留在对西方国际冲突理论的引进、介绍和评介阶段,除了有关国际冲突的理解方式上有所创新外,相关研究多数集中在对产生国际冲突各种因素的探讨方面,这些方面涵盖了包括宗教、民族、生态资源环境与信息科技革命、实力与地位、大众传媒与认同及心理学等几乎所有层次的因素。

梁丽萍提出宗教文化的对立与冲突是冷战后国际和地区冲突的重要内容,宗教因素持续引发民族冲突与地区冲突,并在宗教极端主义与国际恐怖主义的结合趋势下加剧了国际冲突的复杂性。46梁丽萍:《当代国际冲突中的宗教因素》,载《现代国际关系》2003年第6期。然而作者在追溯宗教冲突根源时,又陷入了经济因素决定一切的思维窠臼,她认为政治与经济之间的矛盾运动,以及各种政治集团和社会力量的利益争夺才是产生宗教冲突的决定性因素,而忽略了宗教所承载的文化、心理与精神信仰及其追求。邱美荣探索了民族主义与暴力冲突之间的内在联系,从结构、感性、排他性利益及功能性因素等四个角度进行分析得出,民族国家的渴望、民族主义在国内危机环境中的蜕变和国际争端中排他性的民族利益要求,都会导致或促成国际暴力冲突。47邱美荣:《民族主义与国际冲突》,载《世界经济与政治》2000年第12期。而关于生态环境的恶化、自然资源的争夺与信息科技发展所引发的国际冲突,也是国内学者们所关注的领域,只是目前尚没有这方面很好的成果。从实力对比、权力结构和国家地位等因素来分析国际冲突属于权力现实主义学派的核心研究范畴,中国学者在这方面的研究成果也较为丰富。周绍雪通过对大量国际冲突解决机制文献的研究,尝试建立一个基于冲突双方经济实力与军事实力对比来化解国际冲突的分析框架,即 “如果信息充分,并且政府决策能代表国家利益,那么国际冲突化解方案的选择一定符合冲突双方在各自约束条件下的国家利益最大化。48周绍雪:《论国际冲突:实力对比的逻辑》,载《湖南社会科学》2013年第1期。罗以澄借鉴建构主义再现观,将传媒冲突报道与广泛的社会意义结构系统相关联,探析传媒冲突再现背后的文化与实践逻辑。他认为,传媒对国际冲突的再现与身份认同的制造相关联,在特定社会文化脉络下,传媒界定自我、区分他者,联结日常经验与凝聚民族记忆,维持和推动社会既有的权力关系,从而建构、蕴涵、突显和隐藏了冲突的内在逻辑。49罗以澄、司景新:《制造认同:大众传媒对国际冲突的再现》,载《新闻与传播研究》第13卷第1期。邵滨鸿则通过一种结合传播学理论和群体心理学理论的特殊视角,考察了大众媒体在国际冲突中所起的重大作用以及这种作用的成因和结果,以帮助我们反省如何建设一种健全的公共舆论来应对国际冲突。50邵滨鸿:《国际冲突与大众媒体》,载《世界经济与政治》2004年第4期。

中国学者借鉴国际政治心理学的分析框架和内涵对国际冲突加以研究的成果也比较多,而且提出了不少独立见解。康欣指出,自我认知是行为体政策考量从而影响国际冲突的关键因素。在国际冲突的认知模式中,越是自我认知是强国的国家,用武力方式解决冲突的可能性就越大。而地区冲突的解决方式与冲突国的自我认知以及大国对该国在地区内的地位认定具有一定的因果关系。51康欣:《地位认知、权力结构与国际冲突》,载《世界经济与政治》2012年第2期。柳思思认为,由于愿望思维、刻板印象等国际社会中错误知觉的存在,国家存在错误认知自身身份的可能,致使国家陷入冲突的困境。当行为体对身份的认知大体上符合行为体的真实身份时,行为体之间不易爆发冲突;当行为体对身份的认知发生错误,就比较容易发生冲突。52柳思思:《身份认知与不对称冲突》,载《世界经济与政治》2011年第2期,第117页。

宋秀琚在批判性分析和总结西方国际关系理论的基础上,提出了从国家能力、意愿和国际社会三种因素来理解国际冲突。他的主要观点包括:其一,国际冲突是国家因能力增强而突破现有国际制度或涉足原本无能力行动之领域而引起的与相关国家之间的一种紧张状态;其二,国家意愿——国家内部各阶层、集团、区域等的意愿被国家吸纳转化为国家意志——对国际冲突具有推动作用;其三,国际社会诸因素相对于变动不居的国家能力而言,总具有某些滞后性,这是国际冲突的一般根源。53宋秀琚:《国际合作理论:批判与建构》,北京:世界知识出版社2006年,第319-320页。

王家福教授致力于国际战略的教学、研究与咨询工作,在他的一系列作品中包含有不少国际冲突的思想和观点。王家福关于国际冲突的判断主要基于精神贫穷与物质贫穷的战略审视与分析。他认为,精神贫穷将是21世纪中期前后人类的最大战略险情。54所谓“精神贫穷”是特指个体人的心理、精神上的社会性、道德性、基调性的短缺,或某种程度上的丧失;进而形成国家、区域或世界性的“社会病态”、“道德困境”,甚至是“精神病毒”;由此在战略操作术上计量系统分析国家、区域、世界心理社会问题的态势,及其对“问题”程度的定性或定量的阶段性认定。参见王家福、徐萍:《国际战略学》,北京:高等教育出版社2005年版,第286页。面向21世纪中期前的国际社会,整个世界将面临大半个世界物质贫穷与几乎整个世界精神贫穷的态势。物质贫穷主要集中两个方面,一方面是指地球资源日趋贫乏,以及由生态破坏引起的环境恶化;另一方面是人类社会的贫困化问题。直至当代世界,伴随着军事战、经济战与知识战的展开,发展中国家与发达国家贫富反差近及失衡边缘,甚至将会在国际系统中局部地出现 “无序”状况而波及整体,甚至出现战略性 “断裂带”。正是在这两方面的贫穷化加重国际关系中的矛盾、冲突,甚至可能导致战争——这是国际战略预测的一个重要路径。55王家福、徐萍:《国际战略学》,第278页。尽管物质贫穷在未来可能引发巨大的国际冲突,但在此基础上,王家福进一步提出,物质贫穷在某种程度上不过是精神贫穷的物化,纵观二战后50多年来的当代世界,人类的精神污染甚于生态恶化;国家社会的精神贫穷甚于物质贫穷;精神贫穷的恶性变异膨胀所造成的危害甚于自然灾害。由内及外,在国际战略上精神贫穷正呈现全球化的扩散状态,精神贫穷的扩散与物质贫穷的蔓延叠加的态势将大大加剧未来的国际冲突。王家福于1996年出版 《21世纪警戒线——世界心理社会问题综合研究》一书,他在该书序言中指出,基于战略咨询的基础,对当代世界心理社会问题进行了细密地解析,以其113个危险点网络构造了21世纪警戒线,以示警世界风云变幻中的广大公众与多领域的领导者。56王家福:《21世纪警戒线——世界心理社会问题综合研究》,长春:吉林大学出版社1996年版,“序言”第2页。不仅是对发展中国家,也对发达国家提出了示警,可能会出现精神与物质之间的战略裂带。近年来,西方传媒的负面因素,作为一种国际性病毒,面向全世界制造精神贫穷。西方传媒恶性扩散西方病态、传输 “发达国家病”,扩张 “文化入侵”,所有诸如此类的渗透与影响在重创当代世界心理社会,从而造成两者之间持续的紧张关系,并引发国际冲突。57西方传播精神贫穷对其他世界的冲击,可从当前国内安全与冲突所面临的严峻形势中见到端倪。由官方智库国际关系学院国际战略与安全研究中心编写的中国首部国家安全蓝皮书《国家安全蓝皮书:中国国家安全研究报告(2014)》发布,书中指出“西方国家的民主输出”对党的政治思想建设、“西方国家文化霸权”对社会主义价值观、“网络信息舆论多元传播”对主流意识形态、“宗教渗透”对社会主义信仰认同等方面,构成了严重威胁,有可能加剧国家政治与意识形态冲突,造成国家安全问题。该报告提出的这些来自西方精神领域的威胁示警,可以说和王家福教授关于西方精神贫穷扩散所引发的国内与国际冲突的分析十分类似。从这一点上来看,王家福教授示警于未来关于精神贫穷的担忧与亨廷顿教授提醒西方世界关于文明冲突的预警如出一辙,都是着眼于未来新型国际冲突的发展趋势。

四、结语:当前的国际冲突新趋势

当前整个学界关于国际冲突理论的发展,虽然尚未有成熟完整的国际冲突理论体系,但对国际冲突的研究正呈现多层次、多领域、多学科的发展态势,从宏观层次到微观层次的结合,从权力视角到文化、精神视角的转移,从政治学科到心理学科的交叉运用,使得国际冲突的内涵与体系、面对现实问题的解释力都得到极大的扩展。当然,所有学派的国际冲突研究在寻求冲突产生原因方面都离不开内外两方面原因。它既源于采取单独行动或在团体中采取行动的个人或群体心理状态,也源于行为体所处的外部环境和社会结构。从西方国际关系学界对国际冲突理论研究的内涵、视角与方法的转变过程可以看出,在某种程度上正是迎合了当前国际体系环境转型的大趋势,特别是为了呼应美苏两极结构崩溃,冷战结束之后的整个国际冲突背景。即在世界安全日程上,区域冲突取代了全球冲突,58[美]塞缪尔·亨廷顿:《文明的冲突与世界秩序的重建》,周琪等译,北京:新华出版社2009年版,第110页。涉及到主要大国如美国、俄罗斯、中国等国家之间的直接对抗与冲突大为减少,几乎所有大国和绝大多数其他国家都已经融入到以西方国际体系为主导的全球化相互依赖的经济与发展之中。而传统的国家间由军事对抗与威慑所引发的国际冲突则主要集中于边缘化国家与国际体系的互动过程中。这些边缘化国家在冷战后并没有进入到全球化的国际体系之中并享受全球化所带来的好处,这些并非大国的区域性国家大多没有形成西方式的开放社会,并处于封闭与半封闭的状态,但其在意识形态的控制或者是在国家认同与政治权威等方面都比较稳定,只是经济实力过于脆弱,国家的军事化程度很高,对区域国际安全有着重要影响力。正是基于此类型国家在区域内的实力及其对安全威胁的认知,使得这些边缘化的国家与国际体系的冲突逐渐上升为传统国家间冲突的主要表现形式,如冷战后朝核危机、伊朗核危机、伊拉克战争、阿富汗战争以及发生在由北非 “阿拉伯之春”国家所引发的国际冲突与战争。

随着体系边缘化国家这种类型的国家行为体的增多及它们与国际体系互动模式的逐步确立,双方之间的互动冲突可能对今后国际体系的演化方向产生重大影响。这种影响主要表现在:一方面,边缘化国家与国际体系或大国之间的安全困境不断上演,面临着失控的危险,无论是边缘化国家突破遏制获得事实上的大规模杀伤性武器能力,或遭遇制裁与孤立而陷入内部崩溃,或引发激烈对抗导致与大国的战争等任何事件的发生,都将对现有的国际体系产生巨大的冲击。第一种情形,大国威信与主导能力将受到极大削弱,国际体系运转遭遇困难;第二种情形引发区域内安全秩序混乱,成为区域经济发展与政治合作的障碍;第三种情形则使得大国或疲于应对陷入衰弱的泥潭,国际形势更趋复杂,非传统安全问题,如国际恐怖主义、贩毒、武器走私等将进一步扩散,引发更多的国际冲突。另一方面,如果双方之间的互动仍然持续遵循遏制与突破、威慑与反威慑的逻辑,安全困境长期得不到解决并呈现恶化趋势。那么,国际体系大量的资源耗费无可避免,并对转型期的国际体系应对新的安全与冲突议题形成巨大阻力,双方之间的对立与冲突成为整个国际社会沉重负担,大国更有可能以此为由开展新一轮地缘争夺,全球化与经济一体化的趋势将大大延缓,从而激发更多的冲突。

面对冷战结束后的国际冲突新形势,沃勒斯坦早在1995年即指出,随着边缘化行为体与国际体系互动冲突的持续增多可能会产生对当前国际体系的三种挑战,它们均来自发展中世界即外围的边缘化地区,并造成世界体系的明显不稳定:其一是选择霍梅尼学说的人数增加,伊斯兰原教旨主义势力抬头;其二是萨达姆·侯赛因式的选择,即试图通过军事手段对北方在世界体系中的统治地位发出挑战;其三是各国内部由于财富分配、人口增长、移民等方面越来越严重的问题造成的动乱和民众不满。59Immanuel Waller stein,After Liberalism,New Press,1995:108-122.在上述沃勒斯坦的分析中,他提出了三种对世界体系造成巨大冲击的国际冲突,其中第一种即是当前受到国际关注的国际恐怖主义根源,第二种国际冲突正是边缘化国家与国际体系或西方大国之间的冲突,第三种是当前国际社会所面临的新型非传统国际冲突。前两种冲突类型属于传统的国际冲突,即先进工业国家与非国家行为体或弱国对垒的模式,国际关系理论家现在称其为 “非对称冲突” (asymmetric conflicts)。60[美]卡伦·明斯特、伊万·阿雷奎恩—托夫特:《国际关系精要(第五版)》,潘忠岐译,上海人民出版社2012年版,第263页。边缘化国家与国际体系或主导大国之间的冲突,以及国际恐怖主义引发的国际冲突,在某种程度上都具有 “非对称冲突”特征,这也是当前国际冲突的主要形式。因为此前历史上大国或国家联盟之间的暴力与战争大多为势均力敌的冲突,而 “非对称冲突”在大国对抗的长期掩盖下并没有得到足够的关注与研究,也没有上升为暴力冲突的主要表现形式。非对称冲突削弱了常规战争和核战争的一个重要命题,即常规战争和核对抗更有可能在军事力量大致相当并使用相似战略战术的国家之间发生。如果一方是绝对的弱者,这个命题便是有效的,担心战败使之不可能诉诸战争。相比而言,非对称冲突是在力量不对等的对手之间展开的。弱方试图通过利用强方的弱点来抵消对手的力量,包括其技术优越性。61Andrew Mack,“Why Big Nations Lose Small Wars:The Politics of Asymmetric Conflict,”World Politics 27:2(January 1975),175-200.处于非对称冲突劣势的一方,不会轻易诉诸战争来达到其目标,而是利用强方之弱点来寻求有利于自身的处境。

冷战结束后至今,非对称冲突在国际体系内普遍存在并有持续扩大的风险,而大国则尚未对这些挑战提出很好的合作与解决方式。可以说,面对冷战后全球化与信息化的新形势,国际冲突的研究和国际社会同样正处于一个大转型的阶段,即从传统的大国之间冲突转向边缘化行为体与大国之间的 “非对称冲突”,原有理论的解释框架不足以应对目前复杂的国际冲突环境,而新的国际冲突理论尚没有完全兴起,因此,未来在国际冲突的研究领域寻求新的理论解释框架具有广阔的前景。

赵炜,吉林大学行政学院国际政治系博士研究生。

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目,编号:10JJDGJW005。