京津冀城市群协同发展农产品流通模式研究

◎文/王 娟

京津冀城市群协同发展农产品流通模式研究

◎文/王 娟

当前的京津冀农产品流通模式无法解决农产品“卖难买贵”的问题,伤害了消费者和生产者的利益,阻碍了京津冀地区农业现代化以及国家农业现代化的发展,因此需要我们探索适应京津冀一体化发展的京津冀城市群协同发展农产品流通模式。本文首先通过对京津冀农产品流通现状的分析得出阻碍农产品流通的制约因素并对其进行探究,其次通过分析京津冀城市群发展的基础条件探究了协同发展农产品的可行性,最后给出突破制约京津冀协同发展农产品相关因素的政策建议。

京津冀城市群;农产品流通;协同发展

一、京津冀城市群农产品流通模式现状

京津冀城市群包括北京市、天津市和河北省的石家庄、唐山、保定、秦皇岛、廊坊、沧州、承德、张家口八个地市其所属的通州新城、顺义新城、滨海新区和唐山曹妃甸工业新域。由于行政区划的影响,京津冀城市群缺乏公平、合理的协调机制,河北8市不能获得与北京、天津同等的发展机遇,在一个不公平的环境中相互竞争,导致经济畸形发展,从而制约了群内经济结构的优化,对城市群宏观效益的发挥产生影响,阻碍了城市群的协调发展。农业作为京津冀区域协同发展的重要产业之一,由于这种原因的影响,京津冀城市群的农产品流通模式发展缓慢。

在京津冀区域内,城市群是农产品的主要消费地区,京津冀城市群中每个城市的农产品流通模式各自为战且大同小异,以生产者→产地集货批发市场→运销批发商→综合农贸市场→零售商→消费者的流通模式居多。这种模式损害了京津冀区域内的消费主体和生产主体的利益。首先,城市群作为农产品的主要消费地,此种方式流通环节多,流通成本高,导致农产品在流通环节中损耗很大且菜价不断上涨,难以满足消费者对生鲜农产品的需求且农产品的安全性无法保证,消费者的利益得到损害;其次,由于信息的不对称,农民无法根据城市人群的消费需求安排生产,“谷贱伤农”的情况时有发生,农民的利益得不到保证,城乡差距逐渐扩大,难以解决区域内农业生产地区的“三农问题”。

近几年,北京市、天津市以及河北省各自对农产品流通模式进行了一定的探索。北京2010年“农超对接”项目开始实施,北京市在2012年底全市农超对接超市已达10家,继农超对接、场店对接后,2011年3月份,北京市农产品销售又推新模式——农宅对接,这种模式以直投菜柜为中介,实现“吃多少订多少,订多少送多少”,取消了中间环节,减少流通损耗,菜价可直降30%。与农超对接、场店对接相比,没有了昂贵的蔬菜门店费以及经营人员的工资“农宅对接”成本更低。天津市武清区于2012年在全市率先启动了农产品直供直销工作,通过农产品直供直销、农社对接、农超对接三种销售模式将产品提供给消费者,实现让利于民。截至2013年底,全市六成超市实施“农超对接”,对接单品达40余种,使得超市蔬菜价格降低至少两成。天津在郊区规划的十大农产品物流龙头项目已经启用,一些批发市场不仅建设了网上交易平台,还实现了供需对接,推动了农产品网上交易。河北省在2012年首次尝试“农餐对接”,此种农产品流通的新模式充分利用地区优势和资源优势,减少农产品流通环节,保证食品安全的可追溯性、降低农业成本、带动第三方物流发展,让城市居民吃到新鲜、无公害,安全放心的农产品。

二、京津冀城市群协同发展农产品流通模式的制约因素

根据对京津冀城市群农产品流通现状的分析,我们发现,虽然北京市、天津市以及河北省对协同发展农产品流通模式进行了探索,但是若真正的在该区域内构建一种协同发展农产品流通模式,即构建京津冀城市群协同发展农产品流通模式,仍然存在着许多制约因素。

首先是信息不对称。在农产品的流通过程中,各交易主体所掌握的相关信息的程度不尽相同。由于农户和消费者大多力量薄弱,他们准确、及时、充分捕捉以及评估和鉴别市场信息的能力不足,使得其在农产品流通过程中处于信息不对称的不利地位,损害了消费者和农户的利益,影响了市场交易效率,阻碍了资源的有效配置。信息不对称产生的逆向选择使得劣质的农产品充斥着市场,同时消费者由于无法辨别农产品的好坏,将会用同样的方式对待优质和劣质的农产品。劣质农产品由于成本和价格上的优势,使得价格机制失灵,消费者买到了劣质的农产品,当其发现该种农产品的质量与价格不符时,最终将会降低消费者对市场上同种商品的预期,同时由于外部连带性,消费者会将自己的失败经历告知其他消费者,尤其是在互联网如此发达的今天,该种农产品的销量会大大的减少,农民所生产的农产品将会滞销。除此之外,信息不对称现象还会导致农户无法生产试销对路的农产品,包括农产品的品种、数量以及价格。同时,农户无法了解消费者对其生产农产品的满意度,无法根据消费者的意见安排生产,降低了市场配置资源的效率。

其次是京津冀城市群农产品流通的基础设施落后。主要包括交通运输设施和仓储保管设施。尽管京津冀已经形成了较为完善的交通线路,但是也存在着交通运输线路规模总量不足、地区发展不平衡以及各种运输方式间缺乏紧密衔接的问题,这些问题既无法提高运输效率也无法降低运输成本。除此之外,随人民生活水平的提高,消费者对于农产品的品质和安全性有了更高的要求。由于农产品具有鲜活性、易腐性等特点,因此农产品在从生产者向消费者流通的过程中无论是运输还是仓储均应采用冷链运输体系以减少流通过程中农产品的损耗。但是,目前京津冀城市群的冷链运输体系尚不完善,表现在冷藏车、冷库数量不足,冷藏设备陈旧老化,这些与农产品冷藏和运输的标准相差很远,造成严重的农产品损耗,无法实现农民增收也无法保证农产品的品质。同时,冷库设施规划缺乏协调性和统一性,一些地区存在设施无法配套的情况,降低了京津冀城市群农产品冷链运输的整体效率。

此外,京津行政体制的分割以及京津两地对河北省的辐射带动作用不强也是制约因素。从京津行政体制的分割方面来看,北京和天津是距离很近的两个直辖市。新中国成立后,虽然北京、天津两市均发展成为华北地区的工业中心,但同时也在各方面展开竞争,包括基础设施、产权交易中心平台选择、生态环境等等,造成了巨大的资源浪费。从京津京津两地对河北省的辐射带动作用不强方面来看,2013年天津市年末总人口达到了1472.21万人,北京市年末总人口更是达到了2114.8万人。对于农产品的需求量非常大,但是这种需求却未能在一定程度上带动河北省农产品的销售增加。技术、资金、人才等先进的农业要素对河北省的辐射带动作用极为有限。导致这一现象的原因是多方面的,除了京津两地对要素的向心力太强以致难以扩散到周围其他地区,与河北省在产业结构上的差异化也是一个重要原因,这个原因引起要素到达河北省却没有与之匹配的产业接收。

三、京津冀城市群协同发展农产品流通模式的基础条件

尽管存在信息不对称、基础设施落后、行政体制分割等制约京津冀城市群协同发展农产品流通模式的因素,但是京津冀城市群先天的地理、交通因素,农产品的发展以及交易市场结构的发展等等都为该区域协同发展农产品流通提供了基础性条件,使得京津冀城市群协同发展农产品流通模式成为可行。

(一)区域经济发展水平接近

京津冀城市圈是北方核心经济区的重要组成部分,同时也是环渤海城市群的中心,综合经济实力居全国前列。从京津冀总体发展水平上看,2013年,京津冀城市圈生产总值占全国的比重为10.93%,人均GDP为76491.28元,超过了全国人均的41908元。同时,从经济增长态势来看,京津冀都市圈生产总值和人均GDP都呈连续增长态,其中天津市更是连续四年保持GDP增速全国第一的位置。

(二)交通运输网密集便利

在京津冀城市群内部,农产品流通的方式主要是公路和铁路。近几年,公路和铁路建设进一步加快。由表1可知,2012年,京津冀城市群铁路通车里程达到7774.3公里,占全国比重7.96%。公路通车里程合计199928公里,占全国比重为4.72%,其中等级公路合计 192129公里,占比5.32%,高速公路7095公里,占比7.38%。京津冀城市群内公路建设基本形成国道、省道、县级和乡镇公路相互连接,高速公路和其它等级公路为层次的道路交通体系。同时乡村公路也在普及之中。同时,京津冀区域内铁路网络密集,其密度是全国平均水平的一倍。这些道路基本建设为京津冀城市群发展现代农产品流通模式提供了线路保障。

(三)农产品加工企业发展迅速

农产品加工业对于促进农业生产发展和提高农业生产效益具有重要意义。农产品加工业在连接初级农产品的同时直接面对最终需求,既可以促进种植业、畜牧业的发展,增加农民收入又可以改变农产品的贸易条件,是农业产业化经营的核心。

表1 2012年京津冀运输线路情况 单位:公里

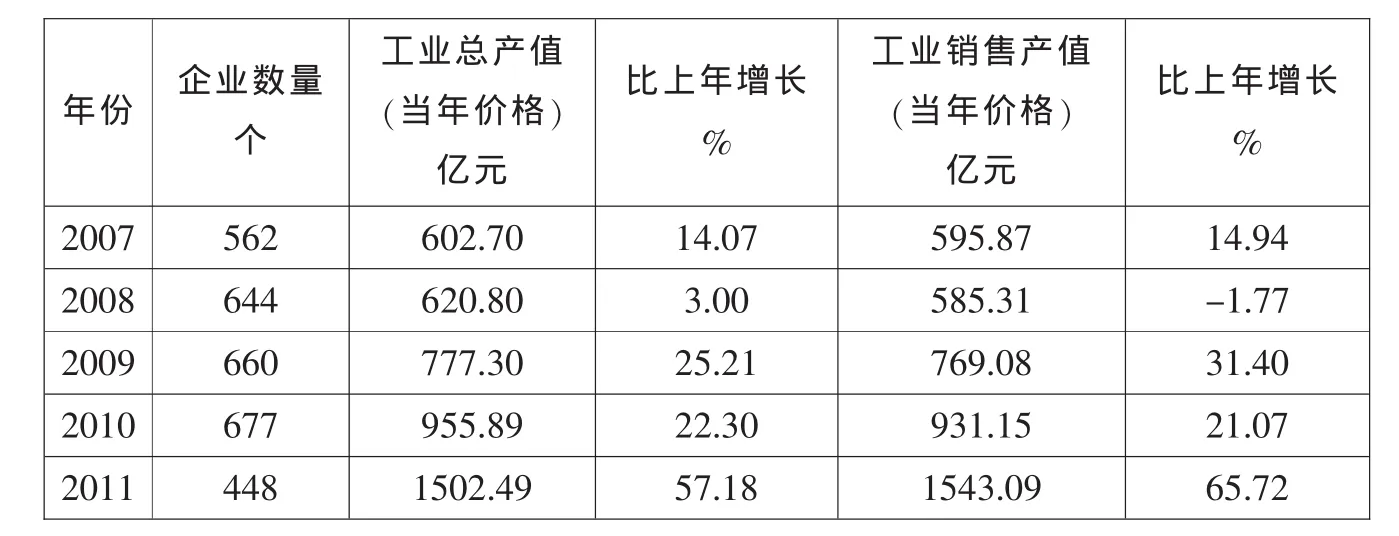

表2 2007-2011京津冀农副食品加工企业基本情况

近年来,京津冀区域内农副食品加工企业和食品制造企业发展迅速,且规模不断扩大。首先,由表2可知,对于农副食品加工企业,工业总产值由2007年的1137.42亿元增加为 2011年的2584.59亿元,增加了127%,销售产值由2007年的 1143.91亿元增加为2011年的2537.99亿元,增加了122%。但是企业数量减少了95家,尽管如此,平均每家农副食品加工企业的产值却由1.17亿元增加到29.37亿元,表明单个企业的规模大幅度增加。其次,由表3可知,对于食品制造企业,工业总产值由2007年602.7亿元增加为2011年的1502.49亿元,增加了149%,销售产值由2007年的 595.87亿元增加为2011年的1543.09亿元,增加了159%.但是企业数量减少了114家,尽管如此,平均每家食品制造企业的产值却由1.07亿元增加到3.35亿元,表明单个企业的规模大幅度增加。京津冀区域内农产品加工业的不断发展,不仅可以解决京津冀农业生产区域农产品卖难的问题,增加农民收入,同时可以满足京津冀城市群内部人民对营养健康食品的需求,同时可以适应人民食品消费结构的变化。

(四)交易市场结构的发展

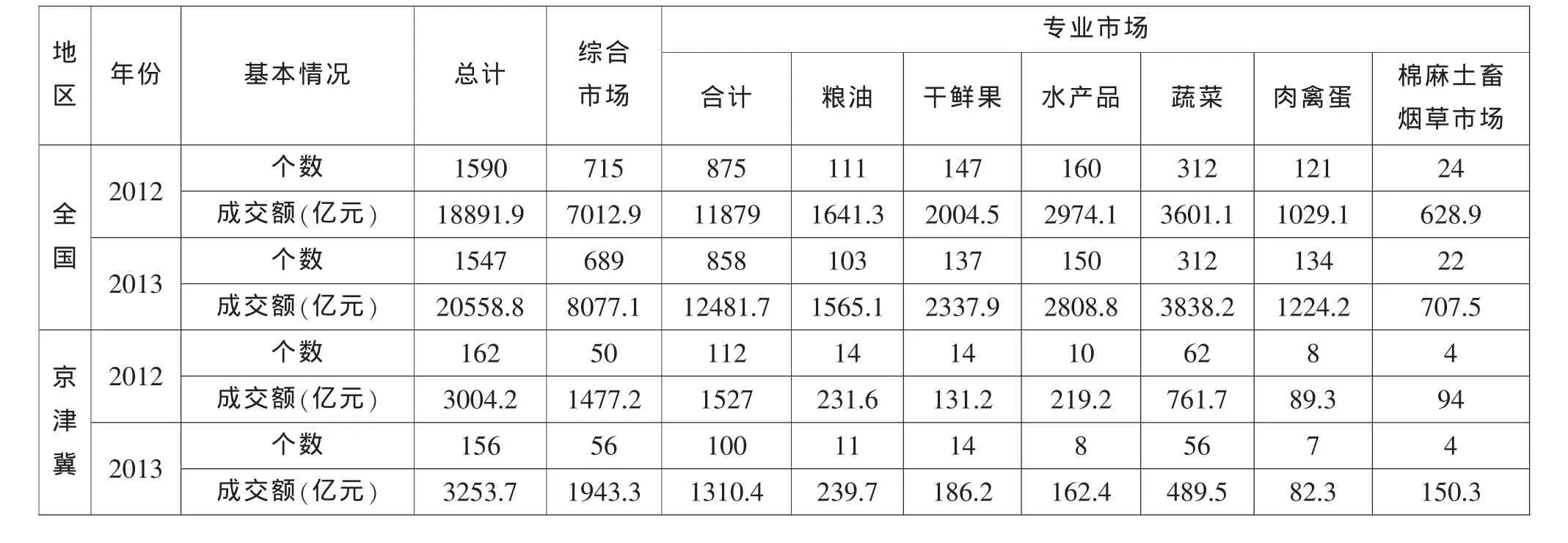

根据2014年 《中国商品交易市场统计年鉴》京津冀城市群综合市场的总量为127个,其中农产品综合市场有55个,占据总量的43.31%。同时,京津冀综合市场成交总额为3926.1亿元,其中农产品综合市场成交额为1943.3亿元,占据总成交额的49.50%。以上数据说明,在京津冀商业流通体系中,农产品交易市场无论从数量还是成交额上,都具有基础性的地位和作用。具体地,如表4所示:

表3 2007-2011京津冀食品制造企业基本情况

在交易市场个数方面,通过计算,农产品交易专业市场相对于全国农产品交易市场的占比由2012年的12.80%下降至2013年的11.66%,同时农产品交易综合市场的全国占比由 2012年的6.99%上升至2013年的8.13%。专业市场下降的同时,综合市场大幅增加,说明京津冀都市圈农产品交易市场的发展逐渐呈现出一种综合的趋势,功能不断完善。

在成交额比重方面,通过计算,虽然京津冀农产品交易商场成交总额占比基本保持不变(2012年为15.90%,2013年 为15.83%),但是专业市场的全国占比由2012年的12.85%下降至2013年的10.50%,而综合市场占比由2012年的21.06%上升至2013年的24.06%,即农产品交易市场结构发生了变化,综合市场交易额大幅度上升。这种结构变化表明京津冀正在逐渐完善农产品一体化的综合功能,交易市场的综合趋势逐渐加强,为京津冀农产品流通提供了坚实的交易市场基础。

四、京津冀城市群协同发展农产品流通模式的对策

通过对京津冀城市群协同发展农产品流通模式制约因素以及该区域基础条件的分析,我们能够较针对性的给出突破制约因素的相关对策建议,使得京津冀城市群协同发展农产品流通模式尽早形成,从而加速该区域以及全国农业现代化的发展。

(一)基于物联网技术建设京津冀城市群农产品流通体系

物联网是利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起,形成人与物、物与物相联,实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。将物联网技术应用到农产品流通的各个环节,建立农产品可追溯体系,实时跟踪农产品的最新动态,可以大大的提高农产品的流通效率,实现信息共享,减少信息不对称的现象,保证农产品的质量安全。具体来说:应用于采购农产品,将每批次农产品植入一个EPC标签,作为识别农产品名称、生产日期、原产地名称、检测时间等详细信息的依据;应用于农产品的生产环节,可以记录农产品农药施用情况,并对害虫进行检测;应用于农产品的仓储环节,可以记录农产品的仓位以及出入库情况,确保农产品放在正确的位置以及及时补货;应用于农产品运输环节,可通过GPS等定位系统,及时了解运输车辆所在位置,及时解决农产品运输途中出现的各种问题,并适时调度车辆,减少空车率,降低农产品的运输成本;应用于农产品的配送环节,既可以通过使用相应技术实现农产品的自动分拣,减少人力物力,又可以应用于配送途中控制车厢温度,保证农产品的品质;应用于农产品销售环节,既可以通过终端查询让消费者快速找到所需农产品,又能让消费者获取所购买农产品的信息。除此之外,从生产者的角度来说,生产者可以统筹多方面的信息,包括农产品生产环节中农产品的成活率,农产品仓储、运输环节的损耗率以及消费者最终的需求量以及消费者的消费偏好,有计划、有目的的进行生产,从而使市场中的农产品供需平衡,以减少农产品滞销的现象,实现农民增收。

表4 2012-2013京津冀亿元以上农产品交易市场基本情况

(二)完善京津冀城市群区域内农产品流通基础设施

协同发展京津冀城市群农产品流通模式,必须要有完善的农产品流通基础设施,这是实现区域内农产品高效、快速流通的条件,也是保证消费者购买到新鲜、安全的农产品的基础,也是降低流通成本、提高农民收入的途径。完善区域内农产品流通基础设施,可以从以下两个方面入手:一是完善区域内的交通设施,使区域内的交通真正实现一体化,打破过去农产品大多在自己的城市自产自销的状态,改变由此导致的城市间交通线路规模总量不足、地区发展不平衡的状态,实现区域内城市之间的快速直达。同时,也要通过交通设施的建设实现区域内运输方式之间的紧密衔接,防止由此而产生的农产品流通过程中断的现象;二是在农产品流通的整个过程应用冷链物流技术。在农产品的生产和销售环节,进行生产和销售的大多是零散的农户、小规模的生产企业和个体批发商,组织化和专业化的程度较低,对于农产品冷冻、冷藏的方式大多比较单一以及简陋。为此,应该让大型的龙头企业进入冷链物流领域,建设规模化、专业化的冷链物流系统,提高冷链物流主体的组织化和专业化。在农产品的运输环节,应该投入大量的具有多种温度空间的冷藏车用来运输不同温度要求的鲜活农产品,降低农产品运输过程中的损耗率。在农产品的储存环节,建立多个大规模的冷库,储存大量的农产品,满足消费者在一年四季都能吃到任何农产品的需求。除此之外,还要注意农产品冷流物流中的断链情况,比如对农产品分级处理时,对其先进行预冷处理,农产品装车过程也要在低温的环境中进行。

(三)打破行政体制的分割

京津冀地区应该统筹规划,制定相应的政策,将京津两地的部分农业产业适当向河北省转移,实现三地产业的对接,产业的转移必然带来要素的转移,先进的要素比如人才、技术等流入河北省,提高其农业现代化程度,改善河北省农产品初级加工的状态,提升农产品的附加值,实现农民增收,减小城乡差距过大的问题。同时,河北省农业现代化提升到与京津两地同一水平,必然能增加三地农业合作的领域,推动京津冀协同发展的步伐。

[1]肖金成.京津冀城市群的功能定位与合作[J].经济研究参考,2015,(2):15-28.

[2]杨蕾.京津冀都市圈农产品物流系统优化研究[D].河北农业大学博士论文,2011.

[3]张梅.基于冷链物流的鲜活农产品流通体系创新研究[J].农产品流通,2014,(1):119-121.

[4]李峰泉.基于物联网的农产品供应链管理研究 [J].供应链管理,2015,(4):227-240.

[5]廖文梅,彭泰中.信息不对称对农产品市场交易影响及对策研究[J].农机化研究,2009,(3):11-23.

责任编辑:张丽恒

F326

A

1006-1255-(2015)08-0009-05

王 娟(1989—),天津师范大学。邮编:300382