《关雎》之“水韵”解读

——赵季平艺术歌曲《关雎》所感

李亚希

《关雎》之“水韵”解读

——赵季平艺术歌曲《关雎》所感

李亚希

以赵季平艺术歌曲《关雎》为研究对象,通过对《关雎》的歌诗意蕴与“水韵”意味的解读入手,揭示其借物寄情、隐喻含蓄的情感表达方式与要求。结合自古至今《关雎》歌曲相关传谱情况,解读赵季平艺术歌曲《关雎》音乐本体结构的相关特征以及音乐意蕴的深层表达,探寻歌曲在“水韵”之背景下,化成“歌声”的艺术价值与审美价值。

关雎;水韵;艺术歌曲;赵季平

《诗经》是我国最早的诗歌总集,早初称为“诗”,因其经典性,故而后世多称之为“诗经”。《诗》以细腻的文字与丰沛的情感记录了自西周至春秋中叶周民族生活的真实面貌,也成为我们考据周文化的重要依据。《毛诗序》始即说:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言。言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之、足之蹈之也。”在《诗经》中,除去有目无诗的“小雅”笙诗六篇外,其余所存三百零五篇目皆可歌也。因此在品味《诗经》文字的意蕴之时,尚需进一步关注在诗性语言的衬映下作品独特音韵之美的凸显,故而《诗经》亦成为考据周民族音乐生活真实风貌的可靠依据。

一、《关雎》的歌诗意蕴与“水韵”意味的解读

(一)《关雎》歌诗意蕴的解读

《史记》中说:“《关雎》之乱以为《风》始,《鹿鸣》为《小雅》始,《文王》为《大雅》始,《清庙》为《颂》始。”《关雎》作为“四诗之首”列于《诗经·国风·周南》第一首诗的位置,是“风”之属的第一篇,亦是《诗经》的首篇。 “关关雎鸠,在河之洲。窈窕淑女,君子好逑。”美妙的勾勒,引起世人的无限遐想,因而广受诵唱,流传范围极广,近乎妇孺皆知。但若论《关雎》里勾勒和描绘的“物、境”为何?中国千百年来却对此有着差异性的认识。

诗作的精神内质,是通过诗词的承载——“诗文”所进行的描述实现和升华的。《关雎》的歌词通常说来,往往被理解为字面之意,即表达了有位青年君子对一位美好的女子真挚的恋慕与倾诉,将思慕、愁苦之情阐发的淋漓尽致,以此颂赞了纯洁真挚的爱情,这种观念在大众之中尤为认同。当然,这种体认自是无可厚非,但笔者以为仅将其理解为一首爱情诗,未免浅薄,只抓住了文字的表象特征,却未能深化作品本身的精神意蕴,亦无法使品鉴者认同“风”诗中诸多篇目独《关雎》为文首的原因。难道仅仅因为《关雎》描述的爱情纯真而美妙既是其列为篇首的原因吗?当然不是。

《诗经》风诗中的爱情诗不乏其数,但纵观其内容、情感表达的方式与爱情观的显像性表达,却与《关雎》却有很大差别。诸如《召南·摽有梅》、《卫风·淇奥》、《鄘风·柏舟》等篇是以女性的角度道出对爱情的渴望与向往;《卫风·伯兮》、《邶风·击鼓》、《郑风·子衿》等篇道出更多的却是单恋的相思与别离的苦闷;而《卫风·木瓜》、《郑风·溱洧》、《郑风·野有蔓草》、《邶风·静女》等篇却将男女爱情欢会的色彩描述的浓重了些许。虽《秦风·蒹葭》在情感的描述和诗文的雅致上能与《关雎》相似,但作品的情感归宿以及爱情观、婚姻观的人伦性特征却未能与其相匹敌。在《关雎》文字里始终以感念“逑”字为归宿,君子对窈窕淑女的的热情与期盼,并非邂逅的激情,而最终是以“钟鼓乐之”的婚姻为目的和归宿的,并且即使求之不得,依然“友之”,此方为君子。情到浓时即使朝思暮想、辗转反侧,但依然加以克制,不违背礼的规范和约束,“乐而不淫”才能证论了孔子对其“思无邪”的评价。方才印证了《韩诗外传》卷五中子夏问孔子“关睢何以为国风始也?”的原因,方可显味《毛诗序》以为其是“后妃之德也。”,方知儒文化中何以以《关雎》等篇为代表的《诗经》德教以师之天下,方可醒味子夏喟然叹曰:“大哉! 关睢乃天地之基也。”

(二)《关雎》中“水韵”的“蕴味”解读

“水”的自然属性和人文属性,塑就了瀚如烟渺的中国传统文化。水之自然形态不仅完美地体现了世间动静间的结合,更因其利万物而不争、厚德载物的品性而受中国传统美学的钟爱。在《关雎》中,中国古典美学的这种自然观亦得到了强烈的发挥和渲染。

从题名上解,关关雎鸠中所指既是一种与水发生联系的鸟类,西晋张华注的《禽经》将其认为是“王雎,雎鸠,鱼鹰也”,后世也多认为其为“鱼鹰”。因而近代以后,多将《关雎》中以雎鸠的生活环境为背景拉入水文环境的语境之下,将鱼与在河洲求鱼之鸟联系起来作为男女求爱的隐语。其次,从情景的展开上看,在雎鸠潜水追鱼设定的隐喻环境中,以姑娘水中采荇的活动来继续深描,“参差荇菜,左右留之”俨然一派明丽的水边景象映入眼帘,引人无限遐想。

试想,缘何这幅堂堂君子“求”窈窕淑女之画面不在高山、不选原野,却偏偏要在水边呢?笔者以为这与中国传统社会中农耕文化的特点有关。水作为生命之源,孕育了中华民族厚重的文化史,“赖由河水灌溉,好使农业易于产生”[1]造就了人类文明的初源,“故而对“水”的膜拜即为“对民族的崇拜”[2],对“水韵”的颂扬即是对中华民族至善至美精神世界的歌颂,对“水蕴”的赞颂就是对中华民族丰厚的文化意蕴真情的颂赞。“水”利万物而不争的风度,是中国传统文化精神的内核所在,因此《诗经》之首篇选择在这样的背景下展开,用这样的一幅画卷刻画和承载中国传统社会美善之意的情怀。

二、《关雎》及其相关的音乐描述

(一)《关雎》歌曲现有的传谱情况

在《诗经》总三百零五篇中,《关雎》作为首篇最为世人熟悉,因此传唱的谱本样式也纷呈多姿。经过笔者初步梳理,认为主要有三种主要类型。其一是民间传谱形态,该样态最典型的特征就是多样性,纷繁的传唱样态尤其在民间歌曲中得以凸显。民间歌曲的传唱因为历史的束流以及多重背景下身份各异的创作者地加工,同样的歌词在相同的地域范围内也都往往呈现出迥异的姿态,如在湖北省的房县即流传着与《关雎》密切关联的多首民歌。[3]其二是附会雅乐的古典传谱形态;雅乐是中国古代宫廷、贵族的典仪用乐,据三礼载,周秦时期雅乐是各礼仪场合使用的音乐形式。“自《毛诗序》始,《毛笺》、《正义》为迎合封建者维护其统治的需要,《诗》被称之为经,把淑女之德引申为后妃之德,把政治的教化和道德的规范联系在一起。”[4]据此可以将后世的德教与诗经、雅乐的联姻,看成是对雅乐音乐的附会。《关雎》歌曲,最早载于朱熹《仪礼经传通解》,见于南宋进士赵彦肃《风雅十二诗谱》之中,据杨荫浏先生考证,这些歌曲的创作大概是受宋代复古思想的影响,推崇雅乐风格的作品而制。其三是现当代原创音乐形态,特别是艺术歌曲的创作,《关雎》为词的唯美与情感表述的纯真,因而以此为辞而制的歌曲样式颇多,例如林海先生作曲哈辉演唱的《关雎》以及本文的研究对象赵季平先生作曲宋祖英演唱的《关雎》等。

经过简要的分析即知上述纷繁的现象绝非偶然,追其成因又具有相对的复杂性,故而前两类文中不作深论。本文仅将现代创作歌曲作为研究对象,选择赵季平先生所做《关雎》为例,围绕赵先生创作的《关雎》之音乐本体探讨近现代音乐创作形态中,特别是艺术歌曲创作中,对“水韵”的咏叹。

(二)《关雎》与现当代艺术歌曲创作

艺术歌曲自舒伯特将其定型完善化以后至今已有二百余年历史,中国的艺术歌曲创作也经由早期的借鉴逐步显现了独特的艺术风格。20世纪20、30年代之后经由青主、黄自等老一辈音乐家对古诗词艺术歌曲创作形式的探索,以古诗词为歌词,将诗歌这种抽象唯美的艺术符号融汇音乐之中的创作手法日益成为中国艺术歌曲发展中重要的力量。通过形式美、音韵美、旋律美的组合,实现了中国传统民族观与中国古典审美理想现代化的蜕变,以传承与创新相结合的方式,实现了传统同现代的对话、承接与延续。作为中国现当代艺术创作中一种具有丰厚内涵的艺术体裁之一,艺术歌曲自然亦钟爱“水”的品性与意蕴,将潺潺水声、浓浓水韵化为曼妙歌声,成就由衷地抒怀和咏赞。

纵观中国近现代以后至当代的艺术歌曲创作,借“水韵”为背景感怀的艺术歌曲不乏其数,本文的研究对象赵季平先生的《关雎》即是其中一佳例。

三、赵季平艺术歌曲《关雎》的意蕴解读

(一)音乐本体结构的解读

杨荫浏先生说“在《诗经》第一类《国风》的歌辞中间,最容易看出民歌曲调的重复和变化情形。”[5]赵季平先生创作的艺术歌曲《关雎》也能够探发此规律,赋予作品的风格古朴而又典雅、深邃而又辽远、简约而又真挚。

作品从结构上看是完全再现三段式,结构规整,古音阶D羽调式,慢速舒缓自由。舒缓的节奏,细致的接腔,每句末尾均以长音拖腔。缓慢的节奏与文字“兴寄”手法的相和相合,阐发了托景物抒情,借水韵传情,用委婉含蓄的表现手法,寄情于“水韵”的延绵展开了音乐的画卷。乐曲整体4/4拍,旋律平缓,起伏不大,起初用一字对一音的方式,幽幽诉说的音调寄托深远,对情景的遐想也随着音乐的悠远而绵长。不仅突出了诗词吟诵的风格,也深化了古诗词的韵味。

在曲调的进行中,乐句的组合连续以同音重复的形式展开乐句,这种同音反复仿佛在低诉内心求之不得的烦扰,低回的音乐与心中的哀伤惺惺相惜。

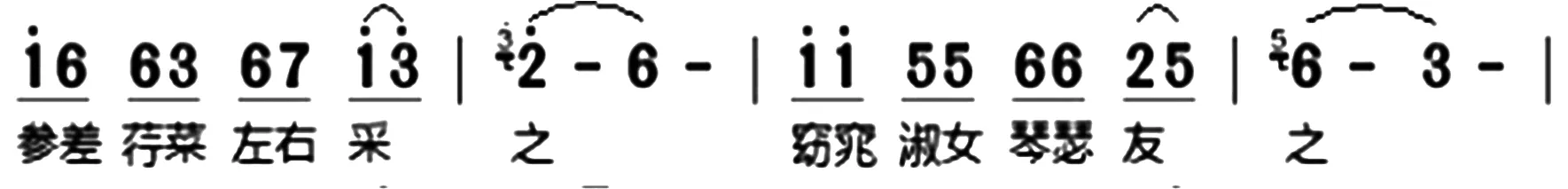

例1[6]1:

让音乐回转在古老民歌的淳朴风格之下,并且这种形式与诗文之间用韵的方式吻和,使旋律诉说式的音调更显天籁。

乐曲的第一部分中,由长长的引子开始,在宋祖英《爱的史诗》演唱中该乐曲的配器还特别用了琴,在这件华夏正声乐器古朴而悠远的音色衬映下,音调成功地塑造了辽远的水边美景,情思的展开也随着漾漾水波展开。在乐句末处,旋律增添了八度的跳动,与之前平缓诉说的音调形成了对比,进而更加烘托了内心情感的起伏。需要指出的是作品中装饰音的使用主要有倚音、颤音和波音三种形式,作者在每段结尾处均使用了波音,笔者试想是否是赵先生在创作时为了增强情景的表现力,刻意而为之,使之成为凸显水韵所蕴含的写意之法。

乐曲的第二部分,在描景之后开始抒情,继而此段的情绪起伏较大。

例2[6]2:

然而,即便如此需要注意的是上文提到的同音重复形式,在此不仅继续沿用,并且“愈演愈烈”,如吟如诉的音调将情感的热烈逐步升华而达到高潮,以纾解求之不得的忧思之苦。

例3[6]3:

此处还反复一次用以深化情绪。在歌词窈窕淑女之后每句首音向下进行,段落结束处的七拍长音与波音相得益彰,为再现段的含蓄之美做铺垫。

例4[6]4:

间奏之后,再现段以完全的形式再现。在第二段情绪的发展和高涨之后,在此以对比的方式趋向结束,整首作品合辙押韵,透过和谐的音调显示出描写物象的意蕴美,最终又回到了水韵无限辽远的意境之中。

(二)音乐意蕴的解读

《乐记》中说“乐者,德之华也。”通过上文对《关雎》歌诗意蕴的解读可知,诗作本身是在“平和中正”的“礼”约束下的情,作品中恰当的把握了这种情的内涵。以教化之礼的庄严和敬肃对应音乐本体的舒缓与淡雅;以诗作情感的真挚与热烈对应音乐本体的恬淡与起伏;以诗作情境的塑造对应音乐本体行腔的流畅和辽远。自水而始,随水而去。潺潺流水中饱寄深情,这份深情是那样的醇厚,歌的流动性与水韵情景塑造是那样的契合。

这种契合不仅显现了礼教之下规约的情,更是显现了随水韵的流淌燎原的情。“情歌真是一片奇妙的审美王国,竟给逃避封建礼法、智慧而狡黠的少男少女们,开启了一片心向往之的乐土。平日里难于启齿的爱慕,借着歌唱的正当行为,有了大胆披露的胆量和借口;吞吞吐吐犹犹豫豫的表白,借着节奏的张弛有了思前想后的余地和流畅语距;遣词用语的强调,借着音调的起伏有了令对方醒耳的突出侧重;日常生活中不可能也不愿意向任何人披露的私情、隐衷、相思,都一股脑儿地填排在情歌里,倾肝透肺地唱给情侣。这里没有道家的说教,只有情人的叮咛;没有皇家的典章,只有怨家的旧账;没有森严的礼法,却有着唱歌人守信不渝的海誓山盟。”[7]41

“诗三百零五篇,孔子皆弦歌之”,孔子精通音乐,熟知“歌舞诗”三位一体中的“乐”是要用嘴传、用心唱的,乐中的情无论大胆而热烈还是隐喻而附礼,视“礼乐”为本的他亦拗不过去。[7]44

四、结语

孔颖达在《毛诗正义》中说,“兴者,起也。取譬引类,起发己心,《诗》文诸举草木鸟兽以见意者,皆兴辞也。”这里的“兴”既是强调了《关雎》以他物引起咏物的创作手法,也强调了借物寄情的方式。这种隐喻含蓄的情感要求,需要借“物”来寄托,“水”即成为了“物”的最佳形式、“情”的最佳载体。“水韵”声声,情意浓浓,“水韵”的表意性功能与作品情感、情境的贴合实现了中国现当代艺术歌曲创作一座新的丰碑。

郑樵《通志.乐略.正声序论》说:“《诗》在于声,不在于义,犹今都邑有新声,巷陌竞歌之,岂为其辞义之美哉?直为其声新耳。”应当是未来中国艺术歌曲创作需要思忖的方向。当然在现当代艺术歌曲创作开始踏步前进的今天,现当代艺术歌曲创作的研究的视角也亟需升华至“水”的大意蕴背景下,以“水韵”之背景揭示化成“歌声”的艺术价值与审美价值。理论研究的创新同实践层面的紧密贴合,也是未来艺术歌曲创作研究的努力的新方向。

[1] 钱穆.中国文化史导论[M].北京:商务印书馆,1995:12.

[2] 余秋雨. 中华永不衰败的大河文明[J].中国三峡建设,2007(4).123-130.

[3] 陈连山.现代民歌中蕴涵的古代音乐文化——对湖北房县民歌与古代典籍之间关系的考察[J].广西师范学院学报,2010(1):1-7.

[4] 张艳丽. 近百年来《周南·关雎》研究[D].天津:天津师范大学,2013.

[5] 杨荫浏.中国古代音乐史稿(上)[M].北京:人民音乐出版社,1981:57.

[6] 赵季平.创作歌曲精选[M].上海:上海音乐出版社,2012:97.

[7] 张振涛.诸野求乐录[M].济南:山东文艺出版社,2002:41.

责任编辑:李应青

李亚希,宿州学院音乐学院讲师,硕士,研究方向:声乐表演与教学(安徽 宿州 234000)。

安徽省高校人文社会科学研究重点项目(SK2014A399)

2014-09-07

I207.22

A

1673-1794(2015)01-0016-04