原逻辑中数字运算与社会分工潜在关系考察

赵 瑾

(华东师范大学 人文社会科学学院,上海 200241)

人类社会发展到现在,无论是现存的工业社会还是现存的原始民族,对数的处理通常以如何计数和如何运算为基本标志。如何计数指的是从具体的经验事物中抽象出数的普遍性特征,即1、2、3的规定。如何运算指的是通过加减乘除等方式对数与数之间的关系进行处理。早在古希腊时期,毕达哥拉斯学派就已从计数和运算中找到规律并将之可比性扩大至宇宙法则,以数学模型为基础的科学也因此发展起来。现代社会分工高度发达,使得数学模型和逻辑运算更加成为社会发展生产不可缺少的助力。“近年来,在诸相关学科中,逻辑开始深化其作为工具这一角色。”[1]2工业化程度越高,意味着其数学语言和逻辑运算越精确,也同时意味着在其背后的逻辑支撑效果越显著。

在逻辑运算和数字运算中,无矛盾性是绝大多数的使用者都首先要接受的,否则不同的算法和不同的对数的处理必然阻碍运算结果顺利得出并达到一致。然而这种逻辑运算多指国外如亚当·斯密的《国富论》或国内如杨小凯的《新兴古典经济学和超边际分析》等古典经济学派著作中形式逻辑下的计数和运算。由此产生的问题是:这些规律的普遍程度是否不仅对当今社会中工业化程度较高的国家及社会分工高度发达的国家有效,而且对现存的原始民族原始逻辑依旧发挥着作用?如果答案是肯定的,那么这说明形式逻辑和原始逻辑对数的处理具有可通约项,并且对于社会发展都起到了一定作用。如果答案为否定的,我们就需要找出不同逻辑运算方式产生的不同社会后果的背后原因究竟为何?

在法国社会学家列维·布留尔(Lucien Lévy-Bruhl,1857~1939)早期著作《低级社会中的智力机能》(《Les fonctionsmentales dans les soci étés inferieures 》)中,布留尔首先将地中海文明所属的思维模式和非地中海所属的思维模式(特别是原始民族)进行了区分,他发现,第一,并不存在两种绝然两分的思维模式——逻辑与原逻辑。第二,同一社会中也常常存在不同思维结构。第三,数学问题并非仅仅靠逻辑才能得到。这样的做法只是将两者的差别做一区分,并没有对其差别所造成的原因、内涵和结果进行深刻剖析。我们承认不同社会形态或演化层次存在差异,它只有差异而无优劣之分,但仅仅因为其存在的独特性而忽略进一步发展的可能性,无疑是对人类智力发展的极大浪费。

一、原逻辑对数的处理

(一)单数和复数的换算

在我们的语言中对数的处理首先是通过对单、复数的对立来完成的,主语所表达的事物一般要伴随主语的单数或复数的状态而存在。因此首先需要区别我们所要描述的事物是单数还是复数,这种语言习惯要求我们迅速做出对事物数量的抽象。在形式逻辑中,我们把它视为理所当然的,而一旦我们回溯到人类早期计数方式和语言中表达的数的概念时,我们就会发现,这种智力习惯无法说明其他人群。形式逻辑所秉承的“科学中除了数学一切都非真”[2]39这一原理并非可以在此奏效。

澳大利亚、南美等地的原始民族中,在识别数字上往往只具有1、2、3,而对于可以分解为更小单数的4、5,他们则会将之称为4是2、2,5是3、2。虽然与我们的二二得四,二加三得五结论相似,但运算方式截然不同。比如在原逻辑中表达的“4是2、2”,原逻辑需要介入4、2、2这三个概念①这里的两个二是不同的。所说的原逻辑并不会将这边的两个苹果和那边的两个苹果抽象为数量上都是一模一样的,而是更看重质,而非量。,而非2乘2等于4。乘法符号是我们现代数学中经由集合论构造出来的,并作为一门工具的+、-、×、÷而存在。而4是2、2则是被原始民族当做有质量的记忆内容而存在,其中并不涉及一种高度抽象。在原始思维中,4与2、2的关系是一种直接的可感受到的,代表物与其数的具体质量的可感性。因此在此基础上单数和复数换算使用的并非加减法,而是直观心像。

为什么形式逻辑更依赖的乘法和原逻辑更依赖的加法具有如此大的差异呢?这乃是因为乘法比起加法更具哲学意味。加法具有这样的特征:“自变量与因变量属于同一质,且每个自变量对因变量的作用不受其他自变量的影响。”[3]5-6与之相对,乘法的“自变量和因变量具有质的不同,且一个自变量对因变量的影响是以来其他自变量来实现的,并且一个自变量对因变量的影响受其余自变量的影响。”[3]5-6也就是说,将对象的数字特性抽象为一个量或一个含有量的质时,前者能够满足任何数字运算,而后者在质的参与下,并不侧重对运算结果的需求,而侧重对运算结果的应用。因此数学问题在这里被置换成为生活应用问题,也就无法具备形式逻辑本身在各种领域应用的广度。

(二)数字1、2、3间是否存在升序?

形式逻辑中通常认为2是1的升序,4是3的升序,不同与此原逻辑将4等于2、2,因此4与3并没有我们习惯上升序概念。一般而言只要有1就能从中引出2、3甚至万物,但作为升序结构中最基本的1又是什么?这仅仅牵涉到不同的社群看待一个苹果或一个香蕉的“1”是不是一样吗?其实不然,如上一问题所述,数字的单复数意义在形式逻辑中具有量的变化,而在原逻辑中是包含着量的质。原逻辑使用数词并不会脱离事物本身,对其而言既然1、2两者差别在于质,那明显1、2、3、4中不存在升序数列。布留尔发现这种认知方式停留在对视觉的依赖,“家畜、狗、猿或象能在他熟悉的某种限定的客体总和中发现某个客体不见了。在许多动物那里,母畜能用绝对明确的表示来表明它知道它的一个幼崽被夺走了。”[4]176虽然它并不知道究竟有多少数词意义上的幼崽。既然数字与其事物本身的意义无法脱离,那么原逻辑对记忆力的需要一定首要的,否则单个事物的多样性就足以阻碍原逻辑运算。举例而言,具备原逻辑的原始民族可以从热带丛林中穿行而过的脚印判断走过这片区域是不是他们认识的人、具体是谁、及其他个人信息。由此可见一方面形式逻辑对数的抽象化的依赖,已经有些过度的远离事物本身的含义;另一方面在原逻辑那里,人和物的关系(不仅仅是物的数)是不可分的,没有什么东西能让数的存在得到独特的单独的显现,数在性质上是被直接感知的。这就提出了迥异于“数学的理想性留给了人类心灵达至崇高和完善之地”[2]40这一命题之外的不同的原逻辑的数学理想。这么看来,原逻辑有其独特优势,那么还要不要对其进行完善补充呢?在回答这一问题之前,我们先继续沿着原逻辑对数的处理特征进行深入的剖析。

(三)双数、三数和多数是否可以普遍化?

原逻辑中除了升序结构的不存在以外,对2、3、4等数的独特使用的演进也具有相当代表性。早先一些原始民族对2、3、4的处理常出现在对单数、双数、三数和复数的区别中。新几内亚的各种语言中都能找到双数、三数、甚至有叫做四数的形式,这与复数是脱离使用的。名词只能被单独使用且不具有数的意义,名词作动词使用时一般可以借用后缀表示数,这点和汉语有点类似(比如“我”变成“我们”)。不过比起汉语,一些原始民族不仅有单数后缀、双数后缀,而且有三数后缀。其作用是为了指明了多少主体对多少客体发生了作用。可以看出这套数学语言拥有着一套很复杂的复数和多数形式,这些复数和多数是要表现确定的2、3、4、5等的意义,而非确定它只是复数而已。然而原始民族这一特性在演化过程中已经逐渐呈现消亡的态势,大多数语言中双数与三数已逐渐衰亡,希腊语中意义重大的双数也已不存在。可见逻辑运算和认知发展其自身本就具有内在的发展规律,这种规律并非人为干预就可以保存和消亡的,因此上述(二)中的问题并非真能威胁到对原逻辑独特价值的保存,相反扬弃自身优劣才是保存原逻辑继续发展的必要途径。作为知识的一种形态,逻辑学想要保存其发展,必须和其他知识一样“被理解为一种主体间的知识保存在我们的语言中,并且在语言中构型和转换。”[1]329

(四)更大的数的处理和剩余

但是这种扬弃并非意味着对原逻辑和形式逻辑不同运算的不同应用,我们继续对其进行考察。既然原逻辑的缺点在于其应用局限于部落生活,那么对更大的数的处理会产生怎样的问题?以澳大利亚土著居民阿比朋人(Abi-pones)为例,当阿比朋人打猎结束时,他们不会这样询问马匹数量,比如“你带回来多少匹马?”而是以面积代表数量:“你赶回来的马占多大地方?”这是否意味着原逻辑运算方式只能记住比较大的数目的总和?或着他们不会最简单的加减法吗?答案并非如此。上述原逻辑的思维在其一般语言中仍是以具体的方式发生着作用的,那么它所依赖的是在总数中减去或加上个位数的手段,虽然效率低得多,然复杂程度却又比抽象数字大。

具体而言可以看部落集结,某一部落集结需要举行仪式时,澳大利亚土人必须为花时间通知集合时间集合地点而准备。要确定部落集结的确切日期,如果数目大到无法计算他们就会求助于身体的部位,每一部位在计算中都有其公认的和明确的位置。与此类似婆罗洲达雅克人(Dayaks)那里,胜利的部落去收取被征服部落的罚金时,都表现出了惊人的思维能力。他们将枯叶撕碎,不同的叶片表述的内容以原逻辑的方式被记录下来,比如每一块碎叶都代表着某一个村名、首领名、党羽数目、罚款数目,依据这些碎片的顺序依次收取罚款。

除此之外,用身体计数对于男性狩猎是很有必要的,利用手势可以通知同伴发现了哪些动物、具体位置在于何处。在这些部落中手和脑的作用是很密切的,以致于实际上手构成了脑的一部分。且不同于符号语言,手势语言具有更强的心象性,即同一个词汇近似的表达无比丰富,这与现代文明的进步是由脑对手以及相反手对脑的相互影响类似,但复杂程度远高于后者。

这四个典型特征中,可以看到就复杂程度和多样性而言,原逻辑占有很大优势;但就抽象性和普遍性而言,形式逻辑又独拔头筹。那么因其二者差异造成社会发展不同的原因究竟在于什么呢?

二、原逻辑计数和运算方式的社会应用

虽然原逻辑的运算模式具有许多现代社会不具有的优势,但从严格数学意义上来说,并非基于抽象意义的数字认知,其数字运算必定导致对运算结果矛盾的不关心,而运算方式的可操纵性低更是会造成误差和低效;另外从社会分工高度化而言,对更大的数的处理如果仅仅基于总体减去个位数而得到一个质的数量,那么构成社会分工高度化运算的剩余数也将不存在与原逻辑的思考中。

首先,数字运算的简易操作本是因人而异的,比如心算、珠算、计算机运算其背后的运算公理因不同的使用者熟练程度的不同而效率不同。无可否认运算本身需要的学习时间和精力作为学习成本,一旦被算入运算效率中去,无疑计算机将是最快的,且用计算机进行数字运算的确减少了重复学习的时间成本。因此减少重复学习和学习的前期投入对于运算有着良好的促进和普及作用,这种作用能够见效于不同种族和语言。

其次,将生产问题抽象为数学问题可以较好的找出生产交易中产生的问题。“数学所以在经济学中得到广泛应用,是基于两个原因。第一个原因是,严格的数学语言能显著提高对经济问题争论的效率,争论的双方都能找到分歧之所在。……第二个原因同主流经济学形成条件有关。由于经济学中大量应用数学,使得一代一代的老师可以出唯一的答的试题,学生可以完全重复老师的推理,因而便于主流学派的形成。”[5]7这里所说的严格的数学语言指的是具有高度可普遍化的形式逻辑下的加减乘除。因此如果在本来属于数学问题的交易换算一旦具有了世界范围的普及率,势必会促进世界范围的交流的频增。也就意味着经济问题作为一个社会问题,绝对离不开数学问题的解决。

上面说到原逻辑中还存在着一个明显的特征即:对矛盾的不关心。如此复杂的思维方式不可能做到完全的逻辑不冲突,原逻辑虽然也找出了能够弥补不能快速对大数字进行计算的方式,然而一旦真正出现无法解决的矛盾时,其解决办法更容易倾向于神秘主义解释方式,即偶然的事件是没有的。即使在西苏丹数字看似还是被抽象的使用时,这种情况亦会发生。

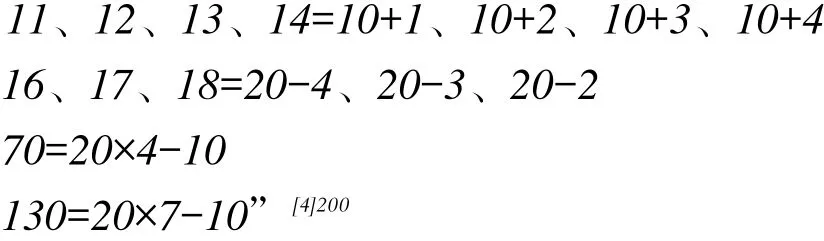

“比如:

这些计算方式和我们所用并没有较大不同,然而原逻辑对此进行运算时,对其思维而言不存在纯粹的自然现象,也不存在纯粹是图像的图像,更不存在完全是形状的形状。在这里一开始因为何物而被感知进数字符号的东西存在于他们的数字符号中。因此,每个数都有它个别的面貌,神秘的气氛和力场,所以数与数之间不存在同类的序列,因此不适合简单的逻辑运算的+、-、×、÷.如布留尔所言:“数,如果是我们不能想象的,把对我们来说就不是数。而当我们能够想象它时,我们有时连同它的名称一起来逻辑的想象它的。当然,数一旦有了名称,我们就可以活着是以抽象思维的观点来想象它,意即把它想象成了丧失了性质、与其他的数完全同类的数,或者是把它想成神秘属性的神圣的媒介。”[4]218一旦数成为宗教对象或神秘主义对象,其背后的逻辑运算难免成为宗教或神秘主义的运思工具,保证其具有严格的科学的数学语言就难免无法达成。

三、原逻辑计数和运算方式下的社会生产

缺乏剩余概念导致的后果对社会生产中剩余产品的不关心。社会的发展一定程度上是在能够生产用以交换的剩余产品基础上繁荣起来的。然而就原逻辑运算对剩余概念的不关心造成的后果远甚于其他原因。经济的发展主要来源于剩余产品的丰富。“由于交换的力量而引起了分工,所以分工的范围必然总是受到交换范围的限制。换言之,受到市场范围的限制。当市场很小时,没有人能够得到任何鼓励去专门从事一种职业,这是因为,他没有能力把他自己劳动产品中所有远远超过自己消费的剩余部分,去交换他所需要的其他人劳动产品的剩余部分。”[6]16除了生存必需品,现代社会对于个人的发展或集体的繁荣都需要大量的剩余产品。如果没有文化、艺术、体育、教育等产品的交换,社会的多样化发展很难得到满足,个人的多元化发展也就更加无从谈起。

而自给自足造成社会分工不明确,数学语言的封闭造成了交流的封闭,这也是原始民族生产模式常常处于自给自足状态的一个原因。自给自足的经济模式使得基本生产所需要的技术能力平摊到每一个劳动者身上,劳动者需要大量的时间成本和精力成本在满足自身需要上,因此无法拿出更多的时间推进社会的多样化发展。一方面浪费了劳动力,另一方面无法提高经济效率。如果每一个人都“自给自足生产粮食和衣物。如果生产粮食的时间增加,所增粮食产生的效用也会增加,但是这必然要减少生产衣物的时间,从而减少衣物的效用。这就是自给自足决策模式面临的两难冲突。……在这个模式中,因为每个人都自给自足,没有交易发生,也就没有市场存在,市场需求和供给都为零。”[5]27没有市场,就没有专业化劳动力,也就没有可以节省出来的资源和时间去发展其他产业。

个人劳动力的能力毕竟是有限的,而分工后效率的大幅度提升也使得每个人都有余力在保障个人生存之外寻找一技之长。毕竟就原始民族而言,不是每个男性都是好猎手,每个女性都是好主妇。人们完全可以发挥自己的无穷潜力,找到在这个社会上的真正位置。提供他人专业的服务和享受他人提供的专业的服务。

但是仍然需要注意的是:就我们目前身处的现代化工业社会而言,其日常生活对于数的处理多数情况是基于形式逻辑的。然而相对于原始民族而言,其所具有的原逻辑对于数的处理亦呈现出其原始思维特征显示了:原逻辑不意味着反逻辑,它只是一种侧重于感官与心象的集体思维模式。这两种不同的对数的处理之间并非泾渭分明,从原逻辑中可以看出,原始民族对数的处理取决于其思维习惯和思维要求,这之中只有质的差异,没有高下的不同。就此程度而言布留尔的研究丰富了我们对不同计数形式和运算法则的了解,那么可以看出因果律和矛盾律仅仅是人们因其需要而加以使用的,人的行为并非是为了逻辑而逻辑。只是在对现代社会工业化演变的基础——社会分工而言,这种计数和运算方式才有了其阻碍经济发展的一面。这也说明了除了自然资源和历史因素,在原始民族那里,对数的不同处理也是一个根本性的原因。毕竟所有的经济问题都离不开数学问题,所有的社会发展问题都需要经济作为支撑。

四、重估社会分工的逻辑要求

社会发展和社会分工本就具有自身的复杂性,涉及因素多乃是因为社会是人组成的社会,而人的自由意志导致其因素多变。马克思告诉我们社会生产三要素为劳动者、劳动对象、劳动工具。对劳动者的要求体现在对劳动者体力和智力的要求,后者就是我们上文所说的逻辑思维能力。对劳动对象和劳动工具的要求,依旧隐含在对劳动者本身智力要求的基础上。劳动者智力想要达至最大值,其社会分工的程度必须强,而高度化的社会分工是现代化社会经济发展的重要力量,这种分工隐含的依赖于逻辑和数学的发展,而其发展又体现在面对问题是,逻辑运算的究竟又怎样的解决能力。

David Makinson就曾在《走向数学哲学》中强调“科学原理的有效和持存依赖于其对解决问题的能力。”[1]1现代社会经济生活中的重大问题就是对大量生产用以交换的剩余产品以满足社会成员间不同的需要,而原逻辑如果依旧保持对数字运算中剩余数的忽略,从而使得其并不关心生产的剩余物进一步能够做什么,那么无疑将会长久的陷入分工不明确和原始自给自足状态。要想改变这一被动局面,不仅需要经济层面和人道主义的协助,而且需要在不消解原始民族原逻辑的基础上,对其数学语言和逻辑运思进行必要的更新以适应现代化生产和现代化生活。

因此重估社会分工和逻辑思维的潜在关系对于厘清社会发展具有重要和必要的作用。同时我们也注意到社会分工的高度发展对其背后的逻辑思维模式是有要求的:第一,数学语言表达的精确性和抽象性做支撑。数字究竟表达质的概念、量的概念还是含有质的量对于如何考察数量单位都会产生不同的影响和意义。第二,逻辑运算和数字运算原理的普遍化程度反映了其社会分工普遍化、精细化程度的高低。逻辑运算的结果是要求运算过程的无矛盾,矛盾说明了运算规律的失效。神秘主义作为文化因素可以存在于我们的文明中,但是神秘主义在逻辑运算中对矛盾的解释将被不利于社会分工的完成。第三,剩余概念产生的社会效应在马克思及近代许多社会学家那里已经得到了高度重视。剩余产品的交换满足了人们对生活的不同需求甚至更高一级的精神文明需求。高度分工意味着高度合作,社会只有通过分工才能提高生产效率和节省个人生产存在的单一性和盲目性,才能促进社会合作不断加深,并在合作的基础上带动社会进步和学科进步。

[1]DAVID MAKINSON.Jecek Malinowski Heinrich Wansing.Towardsmathmaticalphilosophy[M].Springer,2009.

[2]HERMANNWEYL.Mind and nuture[M].Princeton and Oxford:Princeton university press,2009.

[3]赵本东,赵宗宇.乘法[M].Salt Lake City:Academicpresscorporation.2011.

[4]列维·布留尔.原始思维[M].北京:商务印书馆,1985.

[5]杨小凯.新兴古典经济学和超边际分析[M].北京:中国人民大学出版社,2000.

[6]亚当·斯密.国富论[M].北京:华夏出版社,2004:16.

[7]ALBRECHT HEEFER.Maarten Van Dyck.Philosophical as pectsofsymbolic resoning in earlymodernmathematica[M].London:College Publications,2010.

[8]弗雷泽.金枝[M].西安:陕西师范大学出版社,2010.

[9]列维·斯特劳斯.野性的思维[M].北京:中国人民大学出版社,2006.

[10]麦克斯·缪勒.宗教的起源与发展[M].上海:上海人民出版社,2010.

[11]路易斯·亨利·摩尔根.古代社会[M].北京:商务印书馆,2012.